グローバルな歴史をたどる東京おさんぽマップ

東京にある,世界とのつながりが感じられる史跡や文化財を紹介しています。東京を散歩しながら,時空を飛び越えてみませんか!

関連するめっけブック

関連するめっけブック

紹介スポット

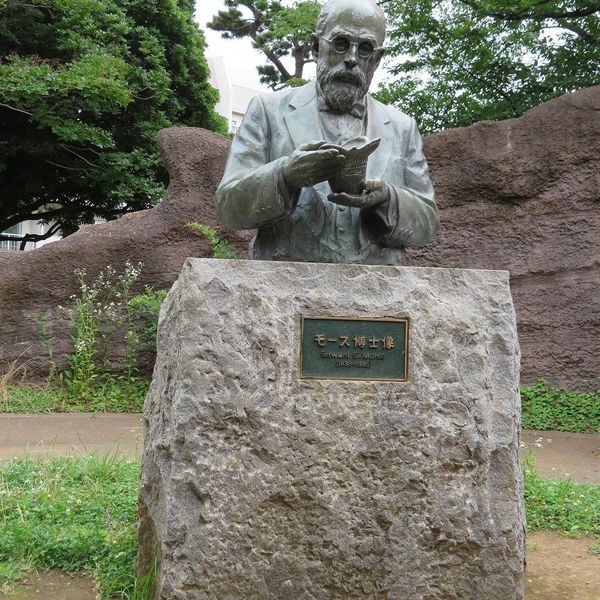

- 104件大森貝塚の発見で知られるエドワード・S・モースは,アメリカの動物学者でした。シャミセンガイなどの腕足類研究のため,1877(明治10)年にはじめて来日しました。 モースは「横浜に上陸して数日後,初めて東京に行った時,貝殻の堆積があるのを,通行中の汽車の窓から見て,私は即座にこれを本当のKjoekken-moedding(貝墟)であると知った。私はメイン州の海岸で,貝塚を沢山研究したから,ここにある物の性質もすぐ認めた」(『日本その日その日』)と書いています。この「貝墟」が大森貝塚です。 その後,請われて東京帝国大学の教授に就任したモースは,学生を率いて貝塚の発掘調査を実施しました。これが日本初の学術的な発掘調査となり,大森貝塚は「日本考古学発祥の地」と呼ばれるようになります。 またモースは,日本で初めてダーウィンの進化論を紹介し,自身が魅せられた日本の陶器や民具などを広く蒐集しました。その蒐集品は,19世紀の日本の生活文化を伝えるモース・コレクションとして知られています。大森貝塚の発掘地点は長い間不明だったため,石碑は品川区と大田区に二つありますが,現在では品川区側にあったことがわかっています。

大森貝塚の発見で知られるエドワード・S・モースは,アメリカの動物学者でした。シャミセンガイなどの腕足類研究のため,1877(明治10)年にはじめて来日しました。 モースは「横浜に上陸して数日後,初めて東京に行った時,貝殻の堆積があるのを,通行中の汽車の窓から見て,私は即座にこれを本当のKjoekken-moedding(貝墟)であると知った。私はメイン州の海岸で,貝塚を沢山研究したから,ここにある物の性質もすぐ認めた」(『日本その日その日』)と書いています。この「貝墟」が大森貝塚です。 その後,請われて東京帝国大学の教授に就任したモースは,学生を率いて貝塚の発掘調査を実施しました。これが日本初の学術的な発掘調査となり,大森貝塚は「日本考古学発祥の地」と呼ばれるようになります。 またモースは,日本で初めてダーウィンの進化論を紹介し,自身が魅せられた日本の陶器や民具などを広く蒐集しました。その蒐集品は,19世紀の日本の生活文化を伝えるモース・コレクションとして知られています。大森貝塚の発掘地点は長い間不明だったため,石碑は品川区と大田区に二つありますが,現在では品川区側にあったことがわかっています。

アーネスト・フェノロサは「日本美術界の恩人」とされています。フェノロサは,1878(明治11)年に25歳で来日し,東京帝国大学教授として哲学や経済学などを講義しました。 当時の日本には,政府の進める欧化政策のもと西洋文化が重んじられる一方,日本古来の文化が軽視される風潮がありました。東洋美術にも造詣が深かったフェノロサは,日本美術が軽く扱われていることに衝撃を受け,文部省の美術取調委員として京都・奈良の古美術の調査・研究を進めます。その際,常に通訳として同行したのが当時学生だった岡倉覚三(天心)でした。法隆寺夢殿の厨子を開扉し,絶対秘仏とされていた救世観音像を包んでいた布を解いた逸話は有名です。 日本美術の復興を唱えたフェノロサは,岡倉天心の東京美術学校(現,東京芸術大学美術学部)の設立に協力し,1889(明治22)年に開校されると翌年,副校長に就任しました。フェノロサは同年に帰国しますが,それからも生涯を通じて海外への日本美術の紹介に努めています。 記念碑は,1920(大正9)年,フェノロサの13回忌にその門人たちが建てたもので,芸大美術館の新築に伴い美術学部前の庭から現在地に移されました。

アーネスト・フェノロサは「日本美術界の恩人」とされています。フェノロサは,1878(明治11)年に25歳で来日し,東京帝国大学教授として哲学や経済学などを講義しました。 当時の日本には,政府の進める欧化政策のもと西洋文化が重んじられる一方,日本古来の文化が軽視される風潮がありました。東洋美術にも造詣が深かったフェノロサは,日本美術が軽く扱われていることに衝撃を受け,文部省の美術取調委員として京都・奈良の古美術の調査・研究を進めます。その際,常に通訳として同行したのが当時学生だった岡倉覚三(天心)でした。法隆寺夢殿の厨子を開扉し,絶対秘仏とされていた救世観音像を包んでいた布を解いた逸話は有名です。 日本美術の復興を唱えたフェノロサは,岡倉天心の東京美術学校(現,東京芸術大学美術学部)の設立に協力し,1889(明治22)年に開校されると翌年,副校長に就任しました。フェノロサは同年に帰国しますが,それからも生涯を通じて海外への日本美術の紹介に努めています。 記念碑は,1920(大正9)年,フェノロサの13回忌にその門人たちが建てたもので,芸大美術館の新築に伴い美術学部前の庭から現在地に移されました。

オランダに生まれたグイド・フルベッキは,アメリカのプロテスタント(オランダ改革派教会)宣教師として布教を目的に,1859(安政6)年来日しました。長崎で布教のかたわら,幕府が設立した済美館(さいびかん)と佐賀藩が設けた致遠館で英語や政治・経済などを教えましたが,その門下生には大隈重信や副島種臣,伊藤博文らがいます。 明治維新後は政府の要請を受けて上京し,開成学校(のち大学南校,東京大学の前身の一つ)の設立に協力,また政府顧問として政府使節団の米欧派遣(岩倉使節団)や近代的学校制度の樹立などを進言するなど,政府の進める近代化政策に大きく寄与しました。その後は,東京一致神学校(明治学院の前身)や学習院の講師を経て,1886(明治19)年の明治学院創設に理事として関わり,それからも明治学院の神学部教授や理事会議長などを歴任しています。 明治学院記念館2階の歴史資料館(月・金曜日の9:00~16:00開館)でフルベッキについて紹介されています。

【お雇い外国人が残したもの(フルベッキの教育活動)】宣教師として来日したフルベッキは,なぜ明治政府の近代化政策に寄与することになったのでしょうか?

オランダに生まれたグイド・フルベッキは,アメリカのプロテスタント(オランダ改革派教会)宣教師として布教を目的に,1859(安政6)年来日しました。長崎で布教のかたわら,幕府が設立した済美館(さいびかん)と佐賀藩が設けた致遠館で英語や政治・経済などを教えましたが,その門下生には大隈重信や副島種臣,伊藤博文らがいます。 明治維新後は政府の要請を受けて上京し,開成学校(のち大学南校,東京大学の前身の一つ)の設立に協力,また政府顧問として政府使節団の米欧派遣(岩倉使節団)や近代的学校制度の樹立などを進言するなど,政府の進める近代化政策に大きく寄与しました。その後は,東京一致神学校(明治学院の前身)や学習院の講師を経て,1886(明治19)年の明治学院創設に理事として関わり,それからも明治学院の神学部教授や理事会議長などを歴任しています。 明治学院記念館2階の歴史資料館(月・金曜日の9:00~16:00開館)でフルベッキについて紹介されています。

目黒区立駒場野公園内に「ケルネル田圃」と呼ばれる水田があります。ケルネルとは, 1881(明治14)年に政府の招きに応じてドイツから来日した農芸化学者オスカー・ケルネルのことです。 来日の目的は1878(明治11)年に開校した駒場農学校の教師を務めることでした。当時,殖産興業政策を進めていた明治政府は,日本の伝統的な農法に先進国の農業技術を導入しようと外国人教師を招き,その技術指導に当たらせました。アメリカから招かれたクラーク博士は,札幌農学校でアメリカ式の大農法を教えたのに対し,ケルネルは駒場農学校,その後身の東京農林学校,東京帝国大学農科大学でヨーロッパ式農法を教授しました。 1892(明治25)年に帰国するまでの間,ケルネルは,とくに水田土壤の研究と稲作の肥料の研究に力を注いで大きな成果を収め,近代日本の農学の基礎づくりに貢献しました。「ケルネル田圃」はその実験・研究に利用された初めての試験田で,日本農学発祥記念の地とされています。

【お雇い外国人が残したもの(欧州式農法の導入)】駒場野公園に残され,現在も利用されている「ケルネル田圃」とは,誰が,何の目的でつくったのでしょうか?

目黒区立駒場野公園内に「ケルネル田圃」と呼ばれる水田があります。ケルネルとは, 1881(明治14)年に政府の招きに応じてドイツから来日した農芸化学者オスカー・ケルネルのことです。 来日の目的は1878(明治11)年に開校した駒場農学校の教師を務めることでした。当時,殖産興業政策を進めていた明治政府は,日本の伝統的な農法に先進国の農業技術を導入しようと外国人教師を招き,その技術指導に当たらせました。アメリカから招かれたクラーク博士は,札幌農学校でアメリカ式の大農法を教えたのに対し,ケルネルは駒場農学校,その後身の東京農林学校,東京帝国大学農科大学でヨーロッパ式農法を教授しました。 1892(明治25)年に帰国するまでの間,ケルネルは,とくに水田土壤の研究と稲作の肥料の研究に力を注いで大きな成果を収め,近代日本の農学の基礎づくりに貢献しました。「ケルネル田圃」はその実験・研究に利用された初めての試験田で,日本農学発祥記念の地とされています。

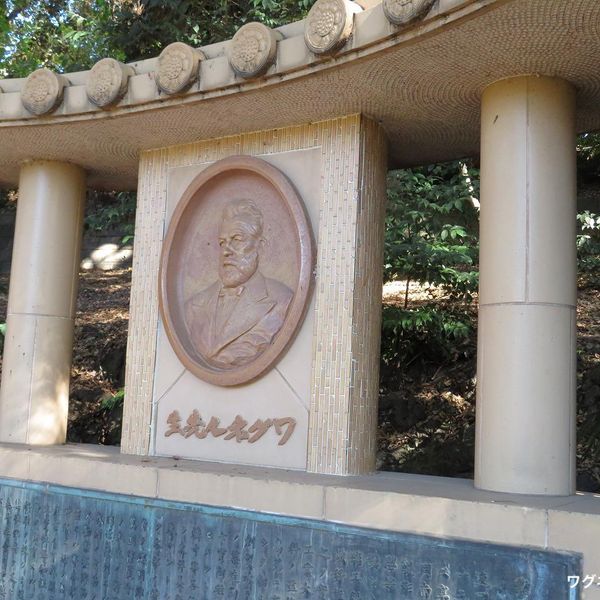

「近代窯業の父」といわれるゴットフリード・ワグネルは,ドイツの化学者で1868(慶應4)年に来日しましたが,その目的はアメリカ企業が長崎で始める石鹸製造の事業に参加することでした。 事業に失敗した後,佐賀藩に招かれ,有田焼に石炭窯を導入し,絵具としてのコバルト顔料の使用法を教えるなど,窯業技術の発展に努めました。その後上京し,大学南校,大学東校(いずれも東京大学の前身)で語学や物理・化学などを教えていましたが,1873(明治6)年,日本がウィーン万国博覧会に参加する際にはその御用掛を兼任し出品物の選択・製作の指導などにあたっています。 また,近代的な科学・技術・モラルを身につけた学生を育てる専門学校を設立すべしとのワグネルの文部省への進言が実り,1881(明治14)年には東京職工学校(東京工業大学の前身)が設置されました。ワグネル自身も1884(明治17)年からこの学校の教師に就任して日本で初めて「窯業学」の講座を開き,1886(明治19)年には「陶器瑠璃工科」を設置し,その主任官となってこれも日本初となる陶磁器やガラスの専門教育を進め日本の窯業技術の近代化に尽力しました。

「近代窯業の父」といわれるゴットフリード・ワグネルは,ドイツの化学者で1868(慶應4)年に来日しましたが,その目的はアメリカ企業が長崎で始める石鹸製造の事業に参加することでした。 事業に失敗した後,佐賀藩に招かれ,有田焼に石炭窯を導入し,絵具としてのコバルト顔料の使用法を教えるなど,窯業技術の発展に努めました。その後上京し,大学南校,大学東校(いずれも東京大学の前身)で語学や物理・化学などを教えていましたが,1873(明治6)年,日本がウィーン万国博覧会に参加する際にはその御用掛を兼任し出品物の選択・製作の指導などにあたっています。 また,近代的な科学・技術・モラルを身につけた学生を育てる専門学校を設立すべしとのワグネルの文部省への進言が実り,1881(明治14)年には東京職工学校(東京工業大学の前身)が設置されました。ワグネル自身も1884(明治17)年からこの学校の教師に就任して日本で初めて「窯業学」の講座を開き,1886(明治19)年には「陶器瑠璃工科」を設置し,その主任官となってこれも日本初となる陶磁器やガラスの専門教育を進め日本の窯業技術の近代化に尽力しました。

「日本近代紙幣の父」とも呼ばれるエドアルド・キヨッソーネは,イタリア生まれの版画家・画家です。来日したのは1875年(明治8)年,政府の大蔵省紙幣寮の招きによるものでした。 当時,政府は「明治通宝」という政府紙幣の印刷をドイツの印刷会社に依頼していましたが,経費と安全性を考慮し紙幣の国産化を目指していました。キヨッソーネは,そのための印刷技術の指導者として招かれたのです。 キヨッソーネの家系は代々製版・印刷業を営んでいて,彼自身もパリ万国博覧会に出品した銅版画が銀賞を受賞するなど,優れた銅版画の彫刻技術を持っていました。また,ドイツで「明治通宝」の製造にも関わった経験がありました。 来日後は,紙幣寮(のち紙幣局)で紙幣や切手などの原版彫刻を担当するとともに後進の育成にも力を尽くし,本格的な印刷技術を日本に根付かせました。キヨッソーネが版をつくった郵便切手や印紙,証券などは500点を超えるといわれます。 彼が当時最高の技術を駆使して制作した改造紙幣は,1881(明治14)年に発行され1899(明治32)年まで使用されています。彼が制作した西郷隆盛や明治天皇の肖像版画も広く知られています。

「日本近代紙幣の父」とも呼ばれるエドアルド・キヨッソーネは,イタリア生まれの版画家・画家です。来日したのは1875年(明治8)年,政府の大蔵省紙幣寮の招きによるものでした。 当時,政府は「明治通宝」という政府紙幣の印刷をドイツの印刷会社に依頼していましたが,経費と安全性を考慮し紙幣の国産化を目指していました。キヨッソーネは,そのための印刷技術の指導者として招かれたのです。 キヨッソーネの家系は代々製版・印刷業を営んでいて,彼自身もパリ万国博覧会に出品した銅版画が銀賞を受賞するなど,優れた銅版画の彫刻技術を持っていました。また,ドイツで「明治通宝」の製造にも関わった経験がありました。 来日後は,紙幣寮(のち紙幣局)で紙幣や切手などの原版彫刻を担当するとともに後進の育成にも力を尽くし,本格的な印刷技術を日本に根付かせました。キヨッソーネが版をつくった郵便切手や印紙,証券などは500点を超えるといわれます。 彼が当時最高の技術を駆使して制作した改造紙幣は,1881(明治14)年に発行され1899(明治32)年まで使用されています。彼が制作した西郷隆盛や明治天皇の肖像版画も広く知られています。

銀座から築地一帯を焼き尽くした1872(明治5)年の銀座大火を契機に,政府は,銀座一丁目から八丁目に至るすべての家屋を煉瓦建築とする不燃化都市計画を策定しました。その設計・監督を任されたのが,アイルランド出身の建築家・土木技師トーマス・ジェームス・ウォートルスです。 ウォートルスの詳細な経歴はわかりませんが,1864(元治元)年頃に香港から鹿児島に渡り,薩摩の紡績所などの建設に関わったといいます。その後,大蔵省貨幣司に雇用され,1871 (明治4)年に落成する大阪造幣寮とその応接所(現,泉布観)の設計・建設にあたりました。その土木建築全般にわたる技術力を認められたウォートルスは,政府から「銀座煉瓦街」の設計を任されることになります。 彼は,家屋の設計にとどまらず道路をはじめ街区全体の設計・建設に当たりました。また,使用する煉瓦を製造するため東京の小菅に最新式のホフマン窯(輪窯)も建設しています。 銀座煉瓦街は関東大震災で壊滅してしまいましたが,銀座八丁目の旧金春屋敷地内で発掘された当時の煉瓦が,「煉瓦遺構の碑」に使われています。

銀座から築地一帯を焼き尽くした1872(明治5)年の銀座大火を契機に,政府は,銀座一丁目から八丁目に至るすべての家屋を煉瓦建築とする不燃化都市計画を策定しました。その設計・監督を任されたのが,アイルランド出身の建築家・土木技師トーマス・ジェームス・ウォートルスです。 ウォートルスの詳細な経歴はわかりませんが,1864(元治元)年頃に香港から鹿児島に渡り,薩摩の紡績所などの建設に関わったといいます。その後,大蔵省貨幣司に雇用され,1871 (明治4)年に落成する大阪造幣寮とその応接所(現,泉布観)の設計・建設にあたりました。その土木建築全般にわたる技術力を認められたウォートルスは,政府から「銀座煉瓦街」の設計を任されることになります。 彼は,家屋の設計にとどまらず道路をはじめ街区全体の設計・建設に当たりました。また,使用する煉瓦を製造するため東京の小菅に最新式のホフマン窯(輪窯)も建設しています。 銀座煉瓦街は関東大震災で壊滅してしまいましたが,銀座八丁目の旧金春屋敷地内で発掘された当時の煉瓦が,「煉瓦遺構の碑」に使われています。

日本における地震学の草分けとなったイギリス人ジョン・ミルンは,鉱山技師であり地質学者・地震学者です。 ミルンは,工部省工学寮(のちに工部大学校を経て東京帝国大学工科大学)に教師として招かれ,1876(明治9)年に来日しました。鉱山学や地質学の指導に当たる傍ら地震や火山活動に関心を深め,函館の火山や浅間山,富士山など全国50もの火山に登って観測を行い,火山活動は地震の原因では無いとの結論を得ています。また人類学・考古学にも造詣が深く,大森貝塚の発掘で知られるモースとともに函館で貝塚の発掘調査を行っています。 1880(明治13)年には,その年に起きた横浜地震を契機に世界初の地震学会となる「日本地震学会」を設立して地震の観測と研究を進め,大森房吉など日本人地震学者の育成にも尽力しました。1891(明治24)年の濃尾地震では被害調査を実施し,建造物の耐震化を提案するなど防災の面でも業績をあげています。 1894(明治27)年に開発した「ミルン水平振子地震計」は,地震動のうちの水平動を記録するもので,ミルンはこれを各地に配置し広域にわたる地震観測網を構築しようとしました。

日本における地震学の草分けとなったイギリス人ジョン・ミルンは,鉱山技師であり地質学者・地震学者です。 ミルンは,工部省工学寮(のちに工部大学校を経て東京帝国大学工科大学)に教師として招かれ,1876(明治9)年に来日しました。鉱山学や地質学の指導に当たる傍ら地震や火山活動に関心を深め,函館の火山や浅間山,富士山など全国50もの火山に登って観測を行い,火山活動は地震の原因では無いとの結論を得ています。また人類学・考古学にも造詣が深く,大森貝塚の発掘で知られるモースとともに函館で貝塚の発掘調査を行っています。 1880(明治13)年には,その年に起きた横浜地震を契機に世界初の地震学会となる「日本地震学会」を設立して地震の観測と研究を進め,大森房吉など日本人地震学者の育成にも尽力しました。1891(明治24)年の濃尾地震では被害調査を実施し,建造物の耐震化を提案するなど防災の面でも業績をあげています。 1894(明治27)年に開発した「ミルン水平振子地震計」は,地震動のうちの水平動を記録するもので,ミルンはこれを各地に配置し広域にわたる地震観測網を構築しようとしました。

東京医学校(東京大学医学部の前身)の教師として招かれたドイツ人の内科医師エルヴィン・フォン・ベルツは,1876(明治9)年に来日しました。 ベルツは,生理学をはじめ内科学・病理学・産婦人科学・精神医学などを幅広く担当して医学生に進んだ医療技術を伝達するとともに,当時の日本に多かった寄生虫病や急性・慢性伝染病,脚気などの研究も行いました。さらに草津温泉に注目して温泉治療の医学的有効性を見いだし,世界に紹介したことでも知られています。また箱根の旅館で働いていた女性の手が荒れているのをみて,「ベルツ水」というひびやあかぎれに効く化粧水をつくったことも有名です。医師としても,伊藤博文や井上馨ら政府高官を診察し,1902(明治35)年からは天皇・皇太子の主治医を務めるなど厚い信頼を得ていました。 ベルツは日本の近代医学の基礎を築いただけでなく,日本の美術・工芸品を収集し,弓道・剣道・柔道をたしなむなど日本文化の保護と世界への伝達にも貢献しています。 東京大学医学部附属病院の向かいには2人のドイツ人の胸像がありますが,左側がベルツで右側はベルツとほぼ同時期に外科を担当していたユリウス・スクリバの像です。

【お雇い外国人が残したもの(西洋医学の発展)】明治時代の日本を活写した『ベルツの日記』を残した医師ベルツはどのような活動をしていたのでしょうか?

東京医学校(東京大学医学部の前身)の教師として招かれたドイツ人の内科医師エルヴィン・フォン・ベルツは,1876(明治9)年に来日しました。 ベルツは,生理学をはじめ内科学・病理学・産婦人科学・精神医学などを幅広く担当して医学生に進んだ医療技術を伝達するとともに,当時の日本に多かった寄生虫病や急性・慢性伝染病,脚気などの研究も行いました。さらに草津温泉に注目して温泉治療の医学的有効性を見いだし,世界に紹介したことでも知られています。また箱根の旅館で働いていた女性の手が荒れているのをみて,「ベルツ水」というひびやあかぎれに効く化粧水をつくったことも有名です。医師としても,伊藤博文や井上馨ら政府高官を診察し,1902(明治35)年からは天皇・皇太子の主治医を務めるなど厚い信頼を得ていました。 ベルツは日本の近代医学の基礎を築いただけでなく,日本の美術・工芸品を収集し,弓道・剣道・柔道をたしなむなど日本文化の保護と世界への伝達にも貢献しています。 東京大学医学部附属病院の向かいには2人のドイツ人の胸像がありますが,左側がベルツで右側はベルツとほぼ同時期に外科を担当していたユリウス・スクリバの像です。

鹿鳴館の設計者として知られるイギリス人建築家ジョサイア・コンドルは,工部大学校造家学科(東京大学工学部建築学科の前身)の教授として招かれ,1877(明治10)年,25歳のときに来日しました。前年には王立建築学会の若手登竜門とされるソーン賞設計コンペで優勝しています。 コンドルは,ロンドン大学で建築学を学んだだけでなく美術学校でも学んでいたので,設計・製図や構造力学,デッサンなど幅広く本格的な建築教育を行いました。彼の弟子には,東京駅舎を設計した辰野金吾や赤坂の迎賓館を設計した片山東熊など,そうそうたる建築家たちがいます。 またコンドルは,工部省営繕局顧問として旧帝室博物館本館(東京国立博物館の前身)や鹿鳴館など政府系の建築物を多く設計しました。彼の設計には,単純な西洋建築ではなくその土地の文化が採り入れられていることが注目されます。官職を離れた後も,神田のニコライ堂や丸ノ内の三菱煉瓦街,池之端の岩崎久彌本邸など多くの建築物の設計を手がけました。 彼は日本文化にも傾倒し,1881(明治14)年には日本画家の河鍋暁斎(きょうさい)に師事し,暁英の雅号をもらって多くの作品を制作しています。

鹿鳴館の設計者として知られるイギリス人建築家ジョサイア・コンドルは,工部大学校造家学科(東京大学工学部建築学科の前身)の教授として招かれ,1877(明治10)年,25歳のときに来日しました。前年には王立建築学会の若手登竜門とされるソーン賞設計コンペで優勝しています。 コンドルは,ロンドン大学で建築学を学んだだけでなく美術学校でも学んでいたので,設計・製図や構造力学,デッサンなど幅広く本格的な建築教育を行いました。彼の弟子には,東京駅舎を設計した辰野金吾や赤坂の迎賓館を設計した片山東熊など,そうそうたる建築家たちがいます。 またコンドルは,工部省営繕局顧問として旧帝室博物館本館(東京国立博物館の前身)や鹿鳴館など政府系の建築物を多く設計しました。彼の設計には,単純な西洋建築ではなくその土地の文化が採り入れられていることが注目されます。官職を離れた後も,神田のニコライ堂や丸ノ内の三菱煉瓦街,池之端の岩崎久彌本邸など多くの建築物の設計を手がけました。 彼は日本文化にも傾倒し,1881(明治14)年には日本画家の河鍋暁斎(きょうさい)に師事し,暁英の雅号をもらって多くの作品を制作しています。