ゼロからはじめる愛知・戦国史跡巡り講座

歴史初心者向けに作った愛知の戦国史跡と城跡そして御朱印巡りのサイト『ゼロからはじめる愛知の城跡と御朱印、戦国史跡巡り講座』に掲載されているスポットをMEQQE化しました。ウォーキングや歴史巡り・城巡り、観光にぜひご活用ください。 MEQQE内の情報は、ブログ『ゼロからはじめる愛知の城跡と御朱印、戦国史跡巡り講座』投稿時の情報です。 営業状況が変更されている可能性もありますので、お出かけの際は事前にご確認いただきますようお願いいたします。

関連するめっけブック

関連するめっけブック

紹介スポット

- 451件宝珠寺の奥に戦国時代から江戸時代にかけて名を残した永田徳本(ながた とくほん)由来の徳本稲荷があります。 大濱羽城徳本稲荷とあります。 長田重元は戦国時代、この地域の有力者で、その屋敷なのですから、堀や土塁に囲まれ館城みたいなものだったのでしょうか? 大濱(大浜)羽城の遺構らしいものは残っておらず、この徳本稲荷の看板のみ、かつての羽城を偲ばせます。 【詳しい説明はこちら】 sengokushiseki.com/?p=3100

宝珠寺の奥に戦国時代から江戸時代にかけて名を残した永田徳本(ながた とくほん)由来の徳本稲荷があります。 大濱羽城徳本稲荷とあります。 長田重元は戦国時代、この地域の有力者で、その屋敷なのですから、堀や土塁に囲まれ館城みたいなものだったのでしょうか? 大濱(大浜)羽城の遺構らしいものは残っておらず、この徳本稲荷の看板のみ、かつての羽城を偲ばせます。 【詳しい説明はこちら】 sengokushiseki.com/?p=3100

豊田市にある松平東照宮は、松平氏初代・松平親氏が若宮八幡を勧請したと伝えられる神社です。松平東照宮がある場所は、松平氏初代・親氏の館があった場所で、ここに屋敷神として若宮八幡を勧請したのですが、元和五年(1619)、久能山から徳川家康が合祀され、東照宮になりました。松平東照宮の周辺を見てみると、水堀に囲まれています。これは松平郷を領した太郎左衛門家九代・尚栄が関ヶ原合戦後に築いたものといわれています。つまり約400年以上も前の水堀ということです。 【詳しい説明はこちら】 sengokushiseki.com/?p=2551

豊田市にある松平東照宮は、松平氏初代・松平親氏が若宮八幡を勧請したと伝えられる神社です。松平東照宮がある場所は、松平氏初代・親氏の館があった場所で、ここに屋敷神として若宮八幡を勧請したのですが、元和五年(1619)、久能山から徳川家康が合祀され、東照宮になりました。松平東照宮の周辺を見てみると、水堀に囲まれています。これは松平郷を領した太郎左衛門家九代・尚栄が関ヶ原合戦後に築いたものといわれています。つまり約400年以上も前の水堀ということです。 【詳しい説明はこちら】 sengokushiseki.com/?p=2551

市場(城下町)から坂を下った場所にある筒井。七つ井の中でもひときわ銘水といわれたのがこの筒井です。 一説には徳川家康がまだ竹千代と名乗っていた幼少時代、織田家の人質となっていた時があり、人質交換により岡崎城へ帰る時、この井戸の水を気に入り竹の筒に入れて持ち帰り、そこから筒井を名付けられたとか。 もしこの逸話が本当なら、七つ井を決めた松平長親(長忠)の時代は別の名前だったということですね。 筒井は今でも水が湧いています。 また安祥城の案内看板にもある浅野文庫諸国古城之図にある安祥城の古地図にも、この筒井は記載されています。 【詳しい説明はこちら】 sengokushiseki.com/?p=3409

市場(城下町)から坂を下った場所にある筒井。七つ井の中でもひときわ銘水といわれたのがこの筒井です。 一説には徳川家康がまだ竹千代と名乗っていた幼少時代、織田家の人質となっていた時があり、人質交換により岡崎城へ帰る時、この井戸の水を気に入り竹の筒に入れて持ち帰り、そこから筒井を名付けられたとか。 もしこの逸話が本当なら、七つ井を決めた松平長親(長忠)の時代は別の名前だったということですね。 筒井は今でも水が湧いています。 また安祥城の案内看板にもある浅野文庫諸国古城之図にある安祥城の古地図にも、この筒井は記載されています。 【詳しい説明はこちら】 sengokushiseki.com/?p=3409

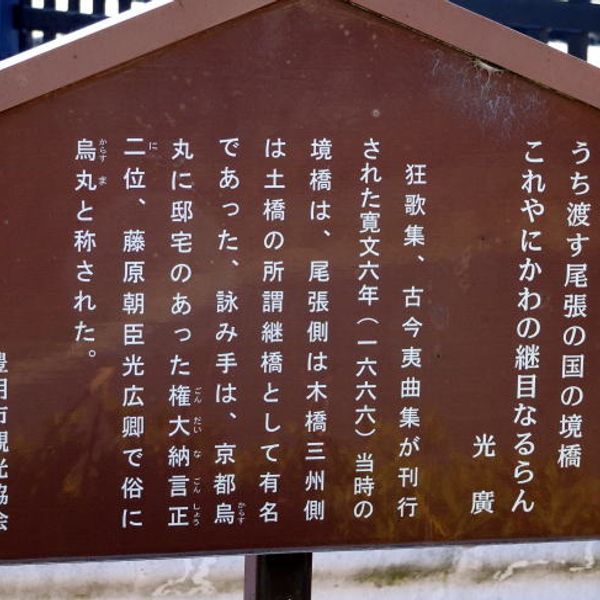

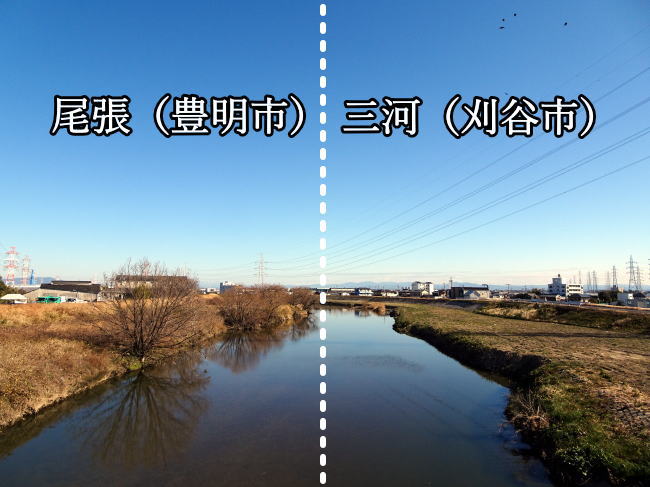

尾張(豊明市)に寛文六年(1666)に詠まれた藤原光広の歌碑があります。 うち渡す 尾張の国の境橋 これやにわかの継目なるらん ちなみにこの頃、境川の中央辺りに中洲があり、尾張側は木橋。 三河側は土橋だったみたいです。 【詳しい説明はこちら】 sengokushiseki.com/?p=4482

尾張(豊明市)に寛文六年(1666)に詠まれた藤原光広の歌碑があります。 うち渡す 尾張の国の境橋 これやにわかの継目なるらん ちなみにこの頃、境川の中央辺りに中洲があり、尾張側は木橋。 三河側は土橋だったみたいです。 【詳しい説明はこちら】 sengokushiseki.com/?p=4482

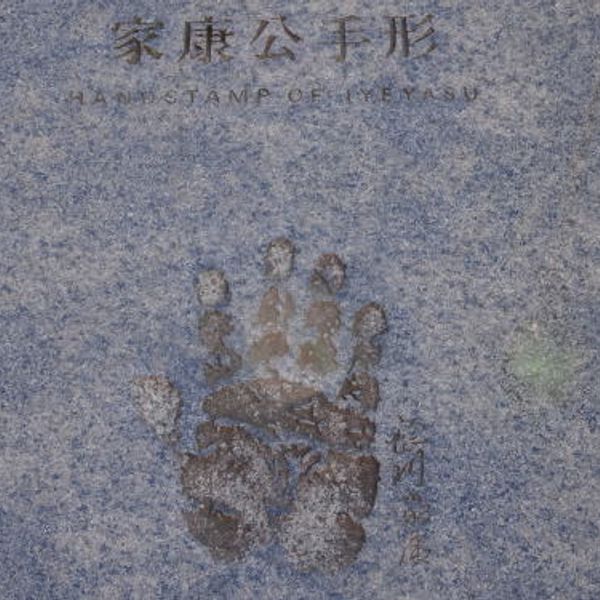

名鉄東岡崎駅に着いたらチェックしておきたいものがあります。それが徳川家康の手形です。 どうしてここに徳川家康の手形があるのかわかりませんが、1984年に建立された石碑に手形が押してあります。 徳川家康の手相には、マスカケ線という特徴があります。 これは一般的に知能線と感情線が1本の線になっている相のことです。 この相を持つ人は、【百握り】、【天下取りの相】とか言いますが、マスカケ相の持ち主は、天下国家を支配するほどの天運・強運の持ち主が多く、現代でも、あらゆる分野のトップの方たちに見られる相といわれています。 【詳しい説明はこちら】 sengokushiseki.com/?p=1989

名鉄東岡崎駅に着いたらチェックしておきたいものがあります。それが徳川家康の手形です。 どうしてここに徳川家康の手形があるのかわかりませんが、1984年に建立された石碑に手形が押してあります。 徳川家康の手相には、マスカケ線という特徴があります。 これは一般的に知能線と感情線が1本の線になっている相のことです。 この相を持つ人は、【百握り】、【天下取りの相】とか言いますが、マスカケ相の持ち主は、天下国家を支配するほどの天運・強運の持ち主が多く、現代でも、あらゆる分野のトップの方たちに見られる相といわれています。 【詳しい説明はこちら】 sengokushiseki.com/?p=1989

松平元康(後の徳川家康)が桶狭間合戦後に矢作川を渡ったといわれている場所は、鹿ヶ松(三鹿の渡し跡)のほかにもう一カ所あります。 それがお隣の豊田市配津町にある徳川家康渡舟之所です。 ここの石碑には次の様な文面が刻まれています。 「大高城ヲ脱シ神退ヨリ仁木村ヘ臣下7人 船人配津村半三郎銀銭三文長刀一振書付受ク」 これを見ると元康たちを助けたのは鹿ではなく、配津村(現在の豊田市配津町)の半三郎という船人です。 元康達を舟に乗せ、対岸である仁木(現在の岡崎市仁木町)へ渡して、そのお礼として銀銭3文と長刀1振をもらったそうです。 【詳しい説明はこちら】 sengokushiseki.com/?p=2404

松平元康(後の徳川家康)が桶狭間合戦後に矢作川を渡ったといわれている場所は、鹿ヶ松(三鹿の渡し跡)のほかにもあり、豊田市配津町にある徳川家康渡舟之所である。

松平元康(後の徳川家康)が桶狭間合戦後に矢作川を渡ったといわれている場所は、鹿ヶ松(三鹿の渡し跡)のほかにもう一カ所あります。 それがお隣の豊田市配津町にある徳川家康渡舟之所です。 ここの石碑には次の様な文面が刻まれています。 「大高城ヲ脱シ神退ヨリ仁木村ヘ臣下7人 船人配津村半三郎銀銭三文長刀一振書付受ク」 これを見ると元康たちを助けたのは鹿ではなく、配津村(現在の豊田市配津町)の半三郎という船人です。 元康達を舟に乗せ、対岸である仁木(現在の岡崎市仁木町)へ渡して、そのお礼として銀銭3文と長刀1振をもらったそうです。 【詳しい説明はこちら】 sengokushiseki.com/?p=2404

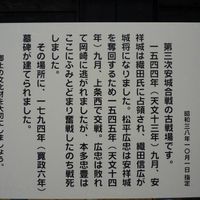

本多忠豊(ほんだ ただとよ)は本多忠勝の祖父で、天文十四年(1545)第三回目の安祥合戦で敗走する松平広忠(家康の父)を逃がすため、殿軍を務めて討死したといわれています。 墓碑は討ち死にしたと考えられる場所に建立してあります。 忠豊の長男・忠高は本多忠勝の父で、この人も第3回目の安祥合戦で討ち死にしています。 亡くなったと思われる場所に墓碑が建立してありますが、安祥城のすぐ側です。 【詳しい説明はこちら】 sengokushiseki.com/?p=3493

本多忠豊(ほんだ ただとよ)は本多忠勝の祖父で、天文十四年(1545)第三回目の安祥合戦で敗走する松平広忠(家康の父)を逃がすため、殿軍を務めて討死したといわれています。 墓碑は討ち死にしたと考えられる場所に建立してあります。 忠豊の長男・忠高は本多忠勝の父で、この人も第3回目の安祥合戦で討ち死にしています。 亡くなったと思われる場所に墓碑が建立してありますが、安祥城のすぐ側です。 【詳しい説明はこちら】 sengokushiseki.com/?p=3493

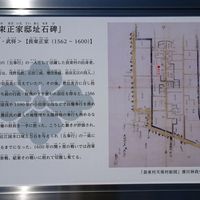

愛知県稲沢市にある長束正家邸址は、豊臣五奉行のひとりだった長束正家が生まれたといわれる場所、つまり生誕地とされている場所です。 現在では稲沢市長束町座守の長束梅公園に石碑が建立されています。 長束正家邸には現在、愛知県の石碑が建っていますが、屋敷跡の遺構などは残っておらず、周辺は住宅地と畑地が広がっています。 石碑の隣りには、長束正家についての簡単な説明と旧長束村の村絵図があります。 【詳しい説明はこちら】 sengokushiseki.com/?p=1148

愛知県稲沢市にある長束正家邸址は、豊臣五奉行のひとりだった長束正家が生まれたといわれる場所、つまり生誕地とされている場所です。 現在では稲沢市長束町座守の長束梅公園に石碑が建立されています。 長束正家邸には現在、愛知県の石碑が建っていますが、屋敷跡の遺構などは残っておらず、周辺は住宅地と畑地が広がっています。 石碑の隣りには、長束正家についての簡単な説明と旧長束村の村絵図があります。 【詳しい説明はこちら】 sengokushiseki.com/?p=1148

現在の勝鬘寺の前の道・県道43号線(岡崎碧南線)は、土呂西尾道(とろにしおみち)という旧街道です。 そのまま南へ行くと石川数正ゆかりの土呂城跡へ繋がります。 【詳しい説明はこちら】 sengokushiseki.com/?p=3658

現在の勝鬘寺の前の道・県道43号線(岡崎碧南線)は、土呂西尾道(とろにしおみち)という旧街道です。 そのまま南へ行くと石川数正ゆかりの土呂城跡へ繋がります。 【詳しい説明はこちら】 sengokushiseki.com/?p=3658

西光寺には、もうひとつ塚があります。それが本堂裏にある大衆塚です。 これは永禄三年の桶狭間合戦後、大樹寺に逃げ込んだ松平元康を守り、織田軍と戦って亡くなった僧兵を埋葬した塚といわれています。 つまりこれも桶狭間合戦関連の史跡といえますね。 【詳しい説明はこちら】 sengokushiseki.com/?p=2662

西光寺には、もうひとつ塚があり、本堂裏にある大衆塚である。桶狭間合戦後、大樹寺に逃げ込んだ松平元康を守り、織田軍と戦って亡くなった僧兵を埋葬した塚といわれている

西光寺には、もうひとつ塚があります。それが本堂裏にある大衆塚です。 これは永禄三年の桶狭間合戦後、大樹寺に逃げ込んだ松平元康を守り、織田軍と戦って亡くなった僧兵を埋葬した塚といわれています。 つまりこれも桶狭間合戦関連の史跡といえますね。 【詳しい説明はこちら】 sengokushiseki.com/?p=2662