ゼロからはじめる愛知・戦国史跡巡り講座

歴史初心者向けに作った愛知の戦国史跡と城跡そして御朱印巡りのサイト『ゼロからはじめる愛知の城跡と御朱印、戦国史跡巡り講座』に掲載されているスポットをMEQQE化しました。ウォーキングや歴史巡り・城巡り、観光にぜひご活用ください。 MEQQE内の情報は、ブログ『ゼロからはじめる愛知の城跡と御朱印、戦国史跡巡り講座』投稿時の情報です。 営業状況が変更されている可能性もありますので、お出かけの際は事前にご確認いただきますようお願いいたします。

関連するめっけブック

関連するめっけブック

紹介スポット

- 451件現在、土呂城址といわれる場所は二カ所あります。御堂山が本丸の址で、これより北二丁(約220メートル)の御坊山が二の丸の址と伝えられている(栗田古文書より) 御堂山の入り口に土呂城址の碑があります。坂道を上がり御堂山山頂に登ってみると、もともとは寺があったのでしょうか?今では広い更地みたいな場所に蓮如上人土呂御墓址という石碑と墓所があります。 このくらいであとは土呂城に関する土塁や堀などの遺構みたいなものは残っていません。 【詳しい説明はこちら】 sengokushiseki.com/?p=2692

現在、土呂城址といわれる場所は二カ所あります。御堂山が本丸の址で、これより北二丁(約220メートル)の御坊山が二の丸の址と伝えられている(栗田古文書より) 御堂山の入り口に土呂城址の碑があります。坂道を上がり御堂山山頂に登ってみると、もともとは寺があったのでしょうか?今では広い更地みたいな場所に蓮如上人土呂御墓址という石碑と墓所があります。 このくらいであとは土呂城に関する土塁や堀などの遺構みたいなものは残っていません。 【詳しい説明はこちら】 sengokushiseki.com/?p=2692

西尾城内にある御剱八幡宮(みつるぎはちまんぐう)の創建は古く、文徳天皇(もんとくてんのう)の時代(850~58)の時代といわれ、最初は現在の西尾市山下町東八幡山あたりにあったそうです。 それを後の承久年中(1219~22)に三河国守護に任じられた足利義氏が、西条城(西尾城)を築城する時に現在の場場所に移しました。 そして源家に伝わる宝剣・髭切丸(ひげきりまる)と白旗一流を納めたといわれています。 戦国時代の永禄七年(1564)には、城主・酒井政家が鰐口を寄進しており、銘文に「西尾」の地名を使用した最古のものということで、西尾市の文化財に指定されています。 【詳しい説明はこちら】 sengokushiseki.com/?p=697

西尾城内にある御剱八幡宮の創建は古く、文徳天皇(もんとくてんのう)の時代(850~58)の時代といわれ、最初は現在の西尾市山下町東八幡山あたりにあったそうです。

西尾城内にある御剱八幡宮(みつるぎはちまんぐう)の創建は古く、文徳天皇(もんとくてんのう)の時代(850~58)の時代といわれ、最初は現在の西尾市山下町東八幡山あたりにあったそうです。 それを後の承久年中(1219~22)に三河国守護に任じられた足利義氏が、西条城(西尾城)を築城する時に現在の場場所に移しました。 そして源家に伝わる宝剣・髭切丸(ひげきりまる)と白旗一流を納めたといわれています。 戦国時代の永禄七年(1564)には、城主・酒井政家が鰐口を寄進しており、銘文に「西尾」の地名を使用した最古のものということで、西尾市の文化財に指定されています。 【詳しい説明はこちら】 sengokushiseki.com/?p=697

金谷城主・中条常隆は永禄四年に織田信長と戦って負け、流浪の身になってしまいます。 その時、浪士・高木某と出合い、互いに没後の菩提を弔う事を約束します。 中条常隆は病没し、高木某は常隆との約束を守るため、常隆の故郷・拳母郷にたどり着きますが、今度は高木某が病に倒れてしまいます。 病の床で臥せっていると、老いた白狐が現れて中条常隆の菩提を弔う事を約束してくれました。 これに大変感謝した高木某は、白狐を稲荷神として崇める事を約束し、かつての金谷城址に稲荷神社を建立しました。 後世の人はこれを高木稲荷神社と称する様になりましたとさ。 【詳しい説明はこちら】 sengokushiseki.com/?p=22866

稲荷神社は高木某が建立しました。病の床で臥せっていると、老いた白狐が現れて中条常隆の菩提を弔うと約束してくれたことに大変感謝し、かつての金谷城址に建立しました。

金谷城主・中条常隆は永禄四年に織田信長と戦って負け、流浪の身になってしまいます。 その時、浪士・高木某と出合い、互いに没後の菩提を弔う事を約束します。 中条常隆は病没し、高木某は常隆との約束を守るため、常隆の故郷・拳母郷にたどり着きますが、今度は高木某が病に倒れてしまいます。 病の床で臥せっていると、老いた白狐が現れて中条常隆の菩提を弔う事を約束してくれました。 これに大変感謝した高木某は、白狐を稲荷神として崇める事を約束し、かつての金谷城址に稲荷神社を建立しました。 後世の人はこれを高木稲荷神社と称する様になりましたとさ。 【詳しい説明はこちら】 sengokushiseki.com/?p=22866

愛知県額田郡幸田町の高力城跡は、徳川家康に仕えた三河三奉行(岡崎三奉行とも)のひとり、高力清長の生誕地です。高力城跡の遺構はというと、残念ながら残っていません。 また城跡の東~南を流れる相見川もかつての高力城の堀跡かなと思いきや、廃城から400年以上経っているので、川の流れも変わっている可能性もあり、堀跡なのかどうかもよくわかりません。 でも石碑と現地看板が建っているのは助かりますね。 【詳しい説明はこちら】 sengokushiseki.com/?p=3799

愛知県額田郡幸田町の高力城跡は、徳川家康に仕えた三河三奉行(岡崎三奉行とも)のひとり、高力清長の生誕地です。高力城跡の遺構はというと、残念ながら残っていません。 また城跡の東~南を流れる相見川もかつての高力城の堀跡かなと思いきや、廃城から400年以上経っているので、川の流れも変わっている可能性もあり、堀跡なのかどうかもよくわかりません。 でも石碑と現地看板が建っているのは助かりますね。 【詳しい説明はこちら】 sengokushiseki.com/?p=3799

金谷城址は、戦国時代にこの地に勢力を持っていた中条氏の居城跡です。別名・衣城。鎌倉時代中期に関東より中条氏がこの地に赴任し、金谷城を築いたといわれています。その後、代々、金谷城は中条氏の居城でしたが、永禄四年(1561)に織田信長との戦に敗れて、中条氏は流浪の身となります。その後、慶長九年(1604)に三宅氏が1万石で金谷城に入城しました。現在の豊田市金谷1丁目の勝手神社境内の隅に金谷城の石碑があるほか、周辺に堀、土塁の遺構、そして城主ゆかりの高木稲荷神社があります。 【詳しい説明はこちら】 sengokushiseki.com/?p=2286

金谷城址は、戦国時代にこの地に勢力を持っていた中条氏の居城跡です。別名・衣城。鎌倉時代中期に関東より中条氏がこの地に赴任し、金谷城を築いたといわれています。

金谷城址は、戦国時代にこの地に勢力を持っていた中条氏の居城跡です。別名・衣城。鎌倉時代中期に関東より中条氏がこの地に赴任し、金谷城を築いたといわれています。その後、代々、金谷城は中条氏の居城でしたが、永禄四年(1561)に織田信長との戦に敗れて、中条氏は流浪の身となります。その後、慶長九年(1604)に三宅氏が1万石で金谷城に入城しました。現在の豊田市金谷1丁目の勝手神社境内の隅に金谷城の石碑があるほか、周辺に堀、土塁の遺構、そして城主ゆかりの高木稲荷神社があります。 【詳しい説明はこちら】 sengokushiseki.com/?p=2286

湯殿跡は法山寺の裏にあり、徒歩2分の所要時間で行くことができます。美浜町奥田相模谷の地名の場所が近くにあります。 【詳しい説明はこちら】 sengokushiseki.com/?p=4199

湯殿跡は法山寺の裏にあり、徒歩2分の所要時間で行くことができます。美浜町奥田相模谷の地名の場所が近くにあります。 【詳しい説明はこちら】 sengokushiseki.com/?p=4199

名古屋城が築かれる前、尾張の中心地は清洲城がある清洲でした。しかし名古屋城が築かれた慶長十五年(1610)には清洲の首都機能はもちろん、城下町をそっくりそのまま名古屋城に移転したのです。これを清洲越しといいます。 この時の引っ越しは徹底していて、寺社はもちろん、商人の屋敷や地名、そして橋までも移転させられました。 現在、円頓寺商店街の東には五條(五条)橋が架けられていますが、これは清洲にあった五条川に架けられていた五条橋を移転させたものなのです。 現在では鉄筋コンクリート造りになっていますが、この橋も清洲から移されたものなのですね。 【詳しい説明はこちら】 sengokushiseki.com/?p=1945

名古屋城が築かれる前、尾張の中心地は清洲城がある清洲でした。しかし名古屋城が築かれた慶長十五年(1610)には清洲の首都機能はもちろん、城下町をそっくりそのまま名古屋城に移転したのです。これを清洲越しといいます。 この時の引っ越しは徹底していて、寺社はもちろん、商人の屋敷や地名、そして橋までも移転させられました。 現在、円頓寺商店街の東には五條(五条)橋が架けられていますが、これは清洲にあった五条川に架けられていた五条橋を移転させたものなのです。 現在では鉄筋コンクリート造りになっていますが、この橋も清洲から移されたものなのですね。 【詳しい説明はこちら】 sengokushiseki.com/?p=1945

鳴海城を北に抜けて阪を下ると、東福院というお寺がありますが、ここの山門はかつての鳴海城の廃材を使用しています。 この木材は鳴海城の歴史を見てきたのでしょうね。 【詳しい説明はこちら】 sengokushiseki.com/?p=427

鳴海城を北に抜けて阪を下ると、東福院というお寺がありますが、ここの山門はかつての鳴海城の廃材を使用しています。 この木材は鳴海城の歴史を見てきたのでしょうね。 【詳しい説明はこちら】 sengokushiseki.com/?p=427

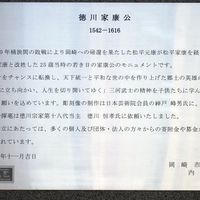

それが名鉄東岡崎駅前にある、徳川家康の騎馬武者銅像です。 東岡崎駅から直結した通路があって、所要時間は徒歩2分ほどでこの銅像の場所に行くことができます。 銅像の裏には厭離穢土欣求浄土(おんりえど(えんりえど)ごんぐじょうど)の文字が彫られています。 これは桶狭間合戦の時、今川軍として出陣し敗れた松平元康(後の徳川家康)が松平氏の菩提寺である三河国大樹寺(岡崎市)へと逃げこんだ時のエピソードです。 【詳しい説明はこちら】 sengokushiseki.com/?p=3595

それが名鉄東岡崎駅前にある、徳川家康の騎馬武者銅像です。 東岡崎駅から直結した通路があって、所要時間は徒歩2分ほどでこの銅像の場所に行くことができます。 銅像の裏には厭離穢土欣求浄土(おんりえど(えんりえど)ごんぐじょうど)の文字が彫られています。 これは桶狭間合戦の時、今川軍として出陣し敗れた松平元康(後の徳川家康)が松平氏の菩提寺である三河国大樹寺(岡崎市)へと逃げこんだ時のエピソードです。 【詳しい説明はこちら】 sengokushiseki.com/?p=3595