グローバルな歴史をたどる東京おさんぽマップ

東京にある,世界とのつながりが感じられる史跡や文化財を紹介しています。東京を散歩しながら,時空を飛び越えてみませんか!

関連するめっけブック

関連するめっけブック

紹介スポット

- 104件儒教の経典として知られる『論語』,子どもに漢字を教えたり,書の手本とするために1000の異なる文字を使ってつくられた漢詩『千字文(せんじもん)』。『古事記』・『日本書紀』には,これらを初めて日本に伝えたのは王仁博士だと記されています。 王仁は,5世紀の初め,応神天皇の時代に朝鮮半島の百済から渡来した学者で,朝廷の文書作成などを担当した書(文)首(ふみのおびと)らの祖となった人物と伝えられています。「博士王仁碑」は,1940(昭和15)年に建てられたもので,王仁の業績を顕彰する文が刻まれています。 この場所に石碑が建てられたのは,江戸時代に徳川家康をはじめ4代の将軍に仕えた儒学者林羅山が,現在の上野公園一帯にあたる上野忍岡に私塾と孔子廟を設けたということを踏まえてのことと推測されます。建立の発起人は朝鮮人趙洛奎(ジョナクギュ)ですが,主唱者・協賛者には哲学者井上哲次郎,元首相近衛文麿らそうそうたる人物が名を連ねています。 碑の傍らにある王仁の肖像碑(「王仁博士青銅刻画碑」)は,社団法人韓日文化親善協会が創立40周年記念事業の一環として2016(平成28)年に建てたものです。

【東京にもある渡来人の足跡】清水観音堂の向かいにある「博士王仁碑」。博士王仁(わに)とは誰なのでしょうか,なぜここに石碑や肖像碑が建てられているのでしょうか?

儒教の経典として知られる『論語』,子どもに漢字を教えたり,書の手本とするために1000の異なる文字を使ってつくられた漢詩『千字文(せんじもん)』。『古事記』・『日本書紀』には,これらを初めて日本に伝えたのは王仁博士だと記されています。 王仁は,5世紀の初め,応神天皇の時代に朝鮮半島の百済から渡来した学者で,朝廷の文書作成などを担当した書(文)首(ふみのおびと)らの祖となった人物と伝えられています。「博士王仁碑」は,1940(昭和15)年に建てられたもので,王仁の業績を顕彰する文が刻まれています。 この場所に石碑が建てられたのは,江戸時代に徳川家康をはじめ4代の将軍に仕えた儒学者林羅山が,現在の上野公園一帯にあたる上野忍岡に私塾と孔子廟を設けたということを踏まえてのことと推測されます。建立の発起人は朝鮮人趙洛奎(ジョナクギュ)ですが,主唱者・協賛者には哲学者井上哲次郎,元首相近衛文麿らそうそうたる人物が名を連ねています。 碑の傍らにある王仁の肖像碑(「王仁博士青銅刻画碑」)は,社団法人韓日文化親善協会が創立40周年記念事業の一環として2016(平成28)年に建てたものです。

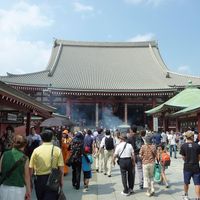

西暦628(推古天皇36)年,漁労を生業としていた檜前浜成(ひのくまのはまなり)・竹成(たけなり)兄弟が,宮戸川(現在の隅田川)で漁をしていたとき,網にかかって引き上げられたのが浅草寺の本尊・聖観世音(しょうかんぜおん)菩薩像。 土地の長・土師中知(はじのなかとも)が,その観音像を祀るために出家して,私宅を寺に改めたものが浅草寺の始まりと伝えられています。 檜前氏は,始祖を朝鮮半島の百済から渡来した阿知使主(あちのおみ)とする東漢(やまとのあや)氏の一支族で,大和飛鳥の檜隈(前)を本拠としていました。檜前氏の一族が東国に移住してきた時期は不明ですが,浅草寺一帯は,かつて律令政府が設けた「檜前牧(ひのくまのまき)」という馬の牧場であったと考えられていることから,浅草寺と檜前氏とのかかわりが窺われます。 浜成・竹成兄弟と土師中知は,のちに子孫によって郷土の神として祀られました。これが「三社さま」で,その社が現在の浅草神社の前身となりました。

【東京にもある渡来人の足跡】浅草寺本尊の観音様は,飛鳥時代に漁師の兄弟が川から引き上げたものだといいます。漁師兄弟とはどんな人たちだったのでしょうか?

西暦628(推古天皇36)年,漁労を生業としていた檜前浜成(ひのくまのはまなり)・竹成(たけなり)兄弟が,宮戸川(現在の隅田川)で漁をしていたとき,網にかかって引き上げられたのが浅草寺の本尊・聖観世音(しょうかんぜおん)菩薩像。 土地の長・土師中知(はじのなかとも)が,その観音像を祀るために出家して,私宅を寺に改めたものが浅草寺の始まりと伝えられています。 檜前氏は,始祖を朝鮮半島の百済から渡来した阿知使主(あちのおみ)とする東漢(やまとのあや)氏の一支族で,大和飛鳥の檜隈(前)を本拠としていました。檜前氏の一族が東国に移住してきた時期は不明ですが,浅草寺一帯は,かつて律令政府が設けた「檜前牧(ひのくまのまき)」という馬の牧場であったと考えられていることから,浅草寺と檜前氏とのかかわりが窺われます。 浜成・竹成兄弟と土師中知は,のちに子孫によって郷土の神として祀られました。これが「三社さま」で,その社が現在の浅草神社の前身となりました。

法隆寺宝物館には,法隆寺に伝来した300件あまりの宝物が収蔵・展示されています。 入館すると最初に出会うのが,1階フロアに整然と展示された小型の金銅製仏像群。これらが「四十八体仏」と呼ばれる,7世紀前半から8世紀前半に制作された典型的な飛鳥・白鳳文化期の仏像です。 なかには,鞍作鳥(くらつくりのとり)=止利仏師の工房でつくられたとみられる飛鳥時代の仏像もあります。鞍作鳥は渡来人系の仏師で,6世紀に朝鮮半島から渡来したと考えられている司馬達等(しばたつと)の孫と伝えられています。推古天皇の時代に活躍し,法隆寺金堂の本尊・釈迦三尊像などを制作しました。 鞍作鳥の工房でつくられた仏像には,正面から観ることを重視した姿や面長な顔立ちにアーモンド形(または杏仁形)の目,アルカイックスマイルといわれる微笑んでいるような口元といった特徴があります。このような特徴をもつ仏像は,古代中国の南北朝文化の影響を受けた北魏(ほくぎ)様式の仏像とされています。また,それ以外の多くの仏像の制作にも渡来人系の仏師が関わっていたと考えられています。

法隆寺宝物館には,法隆寺に伝来した300件あまりの宝物が収蔵・展示されています。 入館すると最初に出会うのが,1階フロアに整然と展示された小型の金銅製仏像群。これらが「四十八体仏」と呼ばれる,7世紀前半から8世紀前半に制作された典型的な飛鳥・白鳳文化期の仏像です。 なかには,鞍作鳥(くらつくりのとり)=止利仏師の工房でつくられたとみられる飛鳥時代の仏像もあります。鞍作鳥は渡来人系の仏師で,6世紀に朝鮮半島から渡来したと考えられている司馬達等(しばたつと)の孫と伝えられています。推古天皇の時代に活躍し,法隆寺金堂の本尊・釈迦三尊像などを制作しました。 鞍作鳥の工房でつくられた仏像には,正面から観ることを重視した姿や面長な顔立ちにアーモンド形(または杏仁形)の目,アルカイックスマイルといわれる微笑んでいるような口元といった特徴があります。このような特徴をもつ仏像は,古代中国の南北朝文化の影響を受けた北魏(ほくぎ)様式の仏像とされています。また,それ以外の多くの仏像の制作にも渡来人系の仏師が関わっていたと考えられています。

三井記念美術館に銅製で薄い短冊形をした墓誌が所蔵されています。 墓誌の銘文に刻まれた墓の主は船氏王後。銘文によれば,王後は,推古・舒明(じょめい)両天皇の朝廷に仕え,舒明天皇から冠位十二階のうちの第三位にあたる大仁(だいじん)の位を賜った官人とされています。641(敏達天皇13)年に死去し,のちに河内国の松岳山(現在の大阪府柏原市)の墓に妻と共に葬られました。 船氏の祖とされるのは百済から渡来した王辰爾(おうじんに)で,彼は欽明天皇の時,蘇我稲目の下で「船の賦(みつぎ)」=船の積荷に課される税を数えて記録し,その功で「船」という氏(うじ)の名を授けられたといいます。また,カラスの羽に記されていて誰も読むことができなかった高句麗の国書を解読したことで,敏達天皇近くに仕えるようになったともいわれる人物です。 墓誌には,王辰爾は船氏王後の祖父であると記されています。墓誌は,江戸時代に松岳山付近で出土したと伝えられ,表面に86文字,裏面に76文字,計162文字が刻まれています。年代が記された墓誌としては現在のところ最古で,国宝とされています。 なお,美術館は現在休館中ですが2022年5月には開館の予定です。

三井記念美術館に銅製で薄い短冊形をした墓誌が所蔵されています。 墓誌の銘文に刻まれた墓の主は船氏王後。銘文によれば,王後は,推古・舒明(じょめい)両天皇の朝廷に仕え,舒明天皇から冠位十二階のうちの第三位にあたる大仁(だいじん)の位を賜った官人とされています。641(敏達天皇13)年に死去し,のちに河内国の松岳山(現在の大阪府柏原市)の墓に妻と共に葬られました。 船氏の祖とされるのは百済から渡来した王辰爾(おうじんに)で,彼は欽明天皇の時,蘇我稲目の下で「船の賦(みつぎ)」=船の積荷に課される税を数えて記録し,その功で「船」という氏(うじ)の名を授けられたといいます。また,カラスの羽に記されていて誰も読むことができなかった高句麗の国書を解読したことで,敏達天皇近くに仕えるようになったともいわれる人物です。 墓誌には,王辰爾は船氏王後の祖父であると記されています。墓誌は,江戸時代に松岳山付近で出土したと伝えられ,表面に86文字,裏面に76文字,計162文字が刻まれています。年代が記された墓誌としては現在のところ最古で,国宝とされています。 なお,美術館は現在休館中ですが2022年5月には開館の予定です。

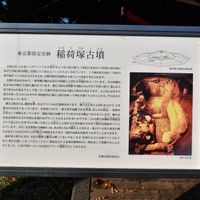

多摩丘陵の北辺,大栗川右岸の台地上にある稲荷塚古墳は,7世紀前半の築造と推定されています。墳丘のかたちは全国的にも例が少ない八角形で,近畿地方では大王(天皇)一族の墳墓だけに見られますが,築造された時期としてはこの古墳の方が早いと考えられています。 稲荷塚古墳は,八角形の対角線の全長が34m,2段に築造され,かつては幅2mの周濠をもっていました。凝灰岩の切石を積みあげた横穴式石室は,墓室への通路にあたる羨道(せんどう)と前室,遺体を安置する玄室からなる複室構造で,とくに前室・玄室はそれぞれが曲線を描いて膨らんだかたちをしています。 この胴張りの複室構造や設計の基準尺として朝鮮半島から伝えられた高麗尺(こまじゃく)が使われたと推定されていることなどから,稲荷塚古墳は渡来人の技術を用いてつくられたものと考えられています。 現在は,墳丘を削って稲荷神社が建てられているので,高さはもとの半分ほどになっています。石室は埋め戻されていて見ることができませんが,パルテノン多摩(多摩市落合2-35)2階の歴史ミュージアムに復元模型が展示されています。

【東京にもある渡来人の足跡】かつて八角形の墳丘をもち,特異なかたちの石室を持っていた稲荷塚古墳。その築造技術は,どこからもたらされたのでしょうか?

多摩丘陵の北辺,大栗川右岸の台地上にある稲荷塚古墳は,7世紀前半の築造と推定されています。墳丘のかたちは全国的にも例が少ない八角形で,近畿地方では大王(天皇)一族の墳墓だけに見られますが,築造された時期としてはこの古墳の方が早いと考えられています。 稲荷塚古墳は,八角形の対角線の全長が34m,2段に築造され,かつては幅2mの周濠をもっていました。凝灰岩の切石を積みあげた横穴式石室は,墓室への通路にあたる羨道(せんどう)と前室,遺体を安置する玄室からなる複室構造で,とくに前室・玄室はそれぞれが曲線を描いて膨らんだかたちをしています。 この胴張りの複室構造や設計の基準尺として朝鮮半島から伝えられた高麗尺(こまじゃく)が使われたと推定されていることなどから,稲荷塚古墳は渡来人の技術を用いてつくられたものと考えられています。 現在は,墳丘を削って稲荷神社が建てられているので,高さはもとの半分ほどになっています。石室は埋め戻されていて見ることができませんが,パルテノン多摩(多摩市落合2-35)2階の歴史ミュージアムに復元模型が展示されています。

平井川を見下ろす河岸段丘上の 半径約150mの範囲に,約50基の小規模な円墳が造られていました。これらは瀬戸岡(せどおか)古墳群と呼ばれています。 築造時期は7世紀中頃~8世紀前半と考えられ,河原石を積み上げた低い墳丘と,河原石でつくった半地下式の横穴式石室(「竪穴式石室的横穴式石室」と呼ばれています)をもっていました。このような特殊な構造は,朝鮮半島の高句麗で造られていた積石塚と共通していて,瀬戸岡古墳群と高句麗系の渡来人との関連が想定されています。 古墳群の一部は,国道411号線の西側「瀬戸岡歴史環境保全地域」内に保存されていますが,現在,それらの墳丘を見ることはできません。所々に見られる石積みは,耕作に邪魔になっていた河原石を積み上げたものだそうです。 「1号墳」(現,32号墳)の石室は移設され,小金井市の「江戸東京たてもの園」(小金井市桜町3-7-1)内の屋外に展示されているので,石室内部の形状はこれで確認することができます。また、現地(瀬戸岡791)にも「7号墳」の石室が保存されていて見学できます。

【東京にもある渡来人の足跡】古墳群を構成する小円墳は,河原石を積み上げた墳丘と半地下式の横穴式石室をもっていました。だれがこのような古墳を造らせたのでしょうか?

平井川を見下ろす河岸段丘上の 半径約150mの範囲に,約50基の小規模な円墳が造られていました。これらは瀬戸岡(せどおか)古墳群と呼ばれています。 築造時期は7世紀中頃~8世紀前半と考えられ,河原石を積み上げた低い墳丘と,河原石でつくった半地下式の横穴式石室(「竪穴式石室的横穴式石室」と呼ばれています)をもっていました。このような特殊な構造は,朝鮮半島の高句麗で造られていた積石塚と共通していて,瀬戸岡古墳群と高句麗系の渡来人との関連が想定されています。 古墳群の一部は,国道411号線の西側「瀬戸岡歴史環境保全地域」内に保存されていますが,現在,それらの墳丘を見ることはできません。所々に見られる石積みは,耕作に邪魔になっていた河原石を積み上げたものだそうです。 「1号墳」(現,32号墳)の石室は移設され,小金井市の「江戸東京たてもの園」(小金井市桜町3-7-1)内の屋外に展示されているので,石室内部の形状はこれで確認することができます。また、現地(瀬戸岡791)にも「7号墳」の石室が保存されていて見学できます。

首都圏中央連絡自動車道日の出ICから5分ほど,曹洞宗寺院東光院(とうこういん)の本堂の裏手にある急な坂道と階段を登っていくと極彩色の建物が見えてきます。この韓国風の建物が,標高285mの妙見山山頂にある妙見宮七星殿(みょうけんぐうしちせいでん)で,6本の腕を持つ妙見菩薩が本尊としてお祀りされています。この七星殿は,飛鳥時代の685年,関東地方を開発せよという天武天皇の勅命を受けて武蔵国に移住した百済渡来の豪族が,大和斑鳩にある法輪寺の妙見菩薩を勧請し,この地に祀ったことに由来すると伝えられています。妙見菩薩は,北極星・北斗七星が神格化された妙見神が仏教と一体化して祀られたもので,その信仰は,百済の聖明王(せいめいおう=欽明天皇の朝廷に仏教を伝えた百済の王)の第三王子琳聖(りんしょう)太子が,7世紀に日本にもたらしたとされています。現在の七星殿は,1987(昭和 62)年に韓国産の資材と韓国の職人によって再建されたものです。

首都圏中央連絡自動車道日の出ICから5分ほど,曹洞宗寺院東光院(とうこういん)の本堂の裏手にある急な坂道と階段を登っていくと極彩色の建物が見えてきます。この韓国風の建物が,標高285mの妙見山山頂にある妙見宮七星殿(みょうけんぐうしちせいでん)で,6本の腕を持つ妙見菩薩が本尊としてお祀りされています。この七星殿は,飛鳥時代の685年,関東地方を開発せよという天武天皇の勅命を受けて武蔵国に移住した百済渡来の豪族が,大和斑鳩にある法輪寺の妙見菩薩を勧請し,この地に祀ったことに由来すると伝えられています。妙見菩薩は,北極星・北斗七星が神格化された妙見神が仏教と一体化して祀られたもので,その信仰は,百済の聖明王(せいめいおう=欽明天皇の朝廷に仏教を伝えた百済の王)の第三王子琳聖(りんしょう)太子が,7世紀に日本にもたらしたとされています。現在の七星殿は,1987(昭和 62)年に韓国産の資材と韓国の職人によって再建されたものです。

深大寺は,733(天平5)年,満功上人(まんくうしょうにん)によって開かれたと伝えられています。深大寺の「縁起」では,どこからともなく現れた上人の父福満が郷の長者の娘と結ばれ,やがて生まれた子が長じて満功上人となり,この地に福満が信仰した深沙(じんじゃ)大王を祀る寺を建てたとされています。 『日本書紀』や『続日本紀』には,7世紀後半~8世紀初めに,朝鮮半島の百済や新羅,高句麗(=高麗:こま)から渡来した人々を武蔵国に移住させたという記事があります。深大寺がある一帯(かつての武蔵野国多磨郡狛江郷)も渡来人が開拓した地域と考えられていることから,福満は渡来人の子孫であったとみられています。 深大寺の釈迦堂には,7世紀後半~8世紀初頭の作とされる釈迦如来の倚像(いぞう)が安置されています。制作時期は深大寺の開創年より古く,なぜこの像が深大寺にあるのかは謎ですが,椅子に腰掛けた姿の倚像は白鳳文化期の仏像に多く,眉や鼻筋など顔の表現には興福寺仏頭,衣文には法隆寺の夢違観音像と共通する点が認められます。こうした特徴から,如来像の制作には渡来人系仏師の関与が推定されています。

【東京にもある渡来人の足跡】深大寺の開創・満功上人の父は,どこからともなくこの地に現れたという福満だとされています。福満とはどんな人物なのでしょうか?

深大寺は,733(天平5)年,満功上人(まんくうしょうにん)によって開かれたと伝えられています。深大寺の「縁起」では,どこからともなく現れた上人の父福満が郷の長者の娘と結ばれ,やがて生まれた子が長じて満功上人となり,この地に福満が信仰した深沙(じんじゃ)大王を祀る寺を建てたとされています。 『日本書紀』や『続日本紀』には,7世紀後半~8世紀初めに,朝鮮半島の百済や新羅,高句麗(=高麗:こま)から渡来した人々を武蔵国に移住させたという記事があります。深大寺がある一帯(かつての武蔵野国多磨郡狛江郷)も渡来人が開拓した地域と考えられていることから,福満は渡来人の子孫であったとみられています。 深大寺の釈迦堂には,7世紀後半~8世紀初頭の作とされる釈迦如来の倚像(いぞう)が安置されています。制作時期は深大寺の開創年より古く,なぜこの像が深大寺にあるのかは謎ですが,椅子に腰掛けた姿の倚像は白鳳文化期の仏像に多く,眉や鼻筋など顔の表現には興福寺仏頭,衣文には法隆寺の夢違観音像と共通する点が認められます。こうした特徴から,如来像の制作には渡来人系仏師の関与が推定されています。

墨田区にある白髭神社は,951(天暦5)年に,近江国滋賀郡(現在の滋賀県高島市)の白鬚神社を分霊して祀ったのがはじまりと伝えられています。 滋賀県高島市の白鬚神社は,全国の白鬚神社・白髭神社の総本宮とされていますが,琵琶湖西岸のこの地域一帯は,渡来系氏族や渡来人が多く居住していたところでした。 かつての武蔵国にあたる現在の東京都・埼玉県・神奈川県の一部には,50社を超える白鬚神社が分布していて,東京では墨田区・江戸川区・葛飾区に集中しています。武蔵国には,ここに移住してきた朝鮮半島からの渡来人集団によって開拓された地域が多くありました。 『続日本紀』は,716(霊亀2)年に東国7ヶ国から集めた高句麗(高麗)からの渡来人1799人を武蔵国に移し,はじめて高麗郡(現在の埼玉県日高市・鶴ヶ島市など)を建てたという記事を載せています。 日高市にある高麗神社は,このような高句麗系の渡来人集団を率い,武蔵国の高麗氏の始祖として崇められたという高麗王若光(こまのこにきしじゃくこう)を主祭神とする神社で「高麗白髭明神」とも称されていました。 白鬚神社と渡来人との深い関わりが推測されます。

【東京にもある渡来人の足跡】東京に多い白鬚(白髭)神社は,埼玉県日高市にある高麗神社と深い関係があるといわれていますが,それはなぜでしょうか?

墨田区にある白髭神社は,951(天暦5)年に,近江国滋賀郡(現在の滋賀県高島市)の白鬚神社を分霊して祀ったのがはじまりと伝えられています。 滋賀県高島市の白鬚神社は,全国の白鬚神社・白髭神社の総本宮とされていますが,琵琶湖西岸のこの地域一帯は,渡来系氏族や渡来人が多く居住していたところでした。 かつての武蔵国にあたる現在の東京都・埼玉県・神奈川県の一部には,50社を超える白鬚神社が分布していて,東京では墨田区・江戸川区・葛飾区に集中しています。武蔵国には,ここに移住してきた朝鮮半島からの渡来人集団によって開拓された地域が多くありました。 『続日本紀』は,716(霊亀2)年に東国7ヶ国から集めた高句麗(高麗)からの渡来人1799人を武蔵国に移し,はじめて高麗郡(現在の埼玉県日高市・鶴ヶ島市など)を建てたという記事を載せています。 日高市にある高麗神社は,このような高句麗系の渡来人集団を率い,武蔵国の高麗氏の始祖として崇められたという高麗王若光(こまのこにきしじゃくこう)を主祭神とする神社で「高麗白髭明神」とも称されていました。 白鬚神社と渡来人との深い関わりが推測されます。

皆中(かいちゅう)稲荷神社がある新宿区百人町。この町名は,江戸幕府により「鉄砲百人組(伊賀組)」に組織された武士たちがこの辺りに組屋敷を与えられ,集団で居住していたことから名づけられました。 鉄砲は,1543(天文12)年に,種子島に漂着した中国船に乗船していたポルトガル人によって初めて日本にもたらされましたが,間もなく和泉の堺や近江の国友などでも生産されるようになり,戦国大名の間に急速に広まっていきました。鉄砲百人組は,江戸開幕前に,江戸の西側を守るため徳川家康家臣の内藤氏が配置していたものを幕府直轄としたものです。 皆中稲荷神社は,1533(天文2)年に鎮座したと伝えられますが,鉄砲百人組の武士がこの神社に参拝したところ射撃が百発百中で的中し,以降,「みなあたる」皆中稲荷神社と呼ばれるようになったといいます。皆中稲荷神社は,鉄砲百人組の武士はもちろんのこと,江戸の多くの人々の信仰も集めるようになりました。 現在は隔年で,火縄銃の試射などを行う行事「鉄砲組百人隊行列」が開かれています。今も,宝くじの「あたり」を祈願する人たちの参拝が絶えません。

【ヨーロッパ人の来航と鎖国下の国際交流】皆中は「みなあたる」という意味で,ポルトガル人が伝えた火縄銃と関係があるといいます,どんな関係でしょうか?

皆中(かいちゅう)稲荷神社がある新宿区百人町。この町名は,江戸幕府により「鉄砲百人組(伊賀組)」に組織された武士たちがこの辺りに組屋敷を与えられ,集団で居住していたことから名づけられました。 鉄砲は,1543(天文12)年に,種子島に漂着した中国船に乗船していたポルトガル人によって初めて日本にもたらされましたが,間もなく和泉の堺や近江の国友などでも生産されるようになり,戦国大名の間に急速に広まっていきました。鉄砲百人組は,江戸開幕前に,江戸の西側を守るため徳川家康家臣の内藤氏が配置していたものを幕府直轄としたものです。 皆中稲荷神社は,1533(天文2)年に鎮座したと伝えられますが,鉄砲百人組の武士がこの神社に参拝したところ射撃が百発百中で的中し,以降,「みなあたる」皆中稲荷神社と呼ばれるようになったといいます。皆中稲荷神社は,鉄砲百人組の武士はもちろんのこと,江戸の多くの人々の信仰も集めるようになりました。 現在は隔年で,火縄銃の試射などを行う行事「鉄砲組百人隊行列」が開かれています。今も,宝くじの「あたり」を祈願する人たちの参拝が絶えません。