グローバルな歴史をたどる東京おさんぽマップ

東京にある,世界とのつながりが感じられる史跡や文化財を紹介しています。東京を散歩しながら,時空を飛び越えてみませんか!

関連するめっけブック

関連するめっけブック

紹介スポット

- 104件フランシスコ・ザビエル像(東京カテドラル聖マリア大聖堂内)

【ヨーロッパ人の来航と鎖国下の国際交流】キリスト教を日本に伝えたフランシスコ・ザビエルは江戸には来ていません。ザビエルの像が東京の教会にあるのはなぜでしょうか?

目白通り沿いに斬新なデザインのキリスト教会があります。東京カテドラル聖マリア大聖堂というカトリックの教会で,現在の建物は世界的な建築家・丹下健三の設計により1964(昭和39)年に落成しました。 フランシスコ・ザビエルの像はドイツのケルン教区から贈られたもので,大聖堂内に安置されています。 スペイン出身の宣教師ザビエルは,イグナティウス・ロヨラらとともにパリでイエズス会を結成し,インドをはじめ東方へのカトリック布教に生涯を捧げました。ザビエルは,マラッカで鹿児島出身のヤジロウ(アンジロー)と出遭ったことをきっかけに日本への布教を志し,1549(天文18)年,鹿児島に来航しました。キリスト教が初めて日本にもたらされたのです。ザビエルの日本滞在は2年ほどでしたが,この間に九州から中国地方の各地,京都にまで布教活動を展開し,その後のキリスト教信徒拡大の礎を築きました。 この大聖堂は,日本に16あるカトリック教会の教区のうち東京教区の「母教区」ともいえる位置付けになっていますので,ザビエルの像がここにあるのも納得です。 なお,上智大学構内の10号館前にもザビエルの像が建てられています。

【ヨーロッパ人の来航と鎖国下の国際交流】キリスト教を日本に伝えたフランシスコ・ザビエルは江戸には来ていません。ザビエルの像が東京の教会にあるのはなぜでしょうか?

目白通り沿いに斬新なデザインのキリスト教会があります。東京カテドラル聖マリア大聖堂というカトリックの教会で,現在の建物は世界的な建築家・丹下健三の設計により1964(昭和39)年に落成しました。 フランシスコ・ザビエルの像はドイツのケルン教区から贈られたもので,大聖堂内に安置されています。 スペイン出身の宣教師ザビエルは,イグナティウス・ロヨラらとともにパリでイエズス会を結成し,インドをはじめ東方へのカトリック布教に生涯を捧げました。ザビエルは,マラッカで鹿児島出身のヤジロウ(アンジロー)と出遭ったことをきっかけに日本への布教を志し,1549(天文18)年,鹿児島に来航しました。キリスト教が初めて日本にもたらされたのです。ザビエルの日本滞在は2年ほどでしたが,この間に九州から中国地方の各地,京都にまで布教活動を展開し,その後のキリスト教信徒拡大の礎を築きました。 この大聖堂は,日本に16あるカトリック教会の教区のうち東京教区の「母教区」ともいえる位置付けになっていますので,ザビエルの像がここにあるのも納得です。 なお,上智大学構内の10号館前にもザビエルの像が建てられています。

ヤン・ヨーステン記念碑

【ヨーロッパ人の来航と鎖国下の国際交流】八重洲通りの中央分離帯にある記念碑に肖像が刻まれている外国人は,だれなのでしょうか?碑がここにあるのはなぜでしょうか?

1600(慶長5)年,豊後国の海岸(現在の大分県臼杵)に一隻の帆船が漂着しました。オランダ共和国の商船リーフデ号です。 徳川家康は,乗組員のうち航海士のオランダ人ヤン・ヨーステン,水先案内人のイギリス人ウィリアム・アダムズを江戸に招き,外交・貿易の顧問としました。 ヤン・ヨーステンは,平戸にオランダ商館が設けられると幕府と商館の仲介役として活躍し,東南アジアとの朱印船貿易も営みました。日本名を耶楊子といい,江戸に屋敷を与えられ,日本人の女性と結婚して女子をもうけています。八重洲というのは,ヤン・ヨーステンがこの辺り(和田倉門外の堀端)に居住していたことから生まれた地名だと伝えられています。 東京駅八重洲中央口からのびる八重洲通りと中央通りとが交差する手前の中央分離帯にある記念碑は,1989(平成元)年に中央区が日蘭修好380周年を記念して設けたもので,二つの羅針盤の中央上にオランダ東インド会社のロゴVOC,右側にリーフデ号,左側にヤン・ヨーステンの像が刻まれています。 また,東京駅の八重洲地下街(外堀地下1番通り)にも,リーフデ号の航路を示す地図とともにヤン・ヨーステンの記念像が置かれています。

【ヨーロッパ人の来航と鎖国下の国際交流】八重洲通りの中央分離帯にある記念碑に肖像が刻まれている外国人は,だれなのでしょうか?碑がここにあるのはなぜでしょうか?

1600(慶長5)年,豊後国の海岸(現在の大分県臼杵)に一隻の帆船が漂着しました。オランダ共和国の商船リーフデ号です。 徳川家康は,乗組員のうち航海士のオランダ人ヤン・ヨーステン,水先案内人のイギリス人ウィリアム・アダムズを江戸に招き,外交・貿易の顧問としました。 ヤン・ヨーステンは,平戸にオランダ商館が設けられると幕府と商館の仲介役として活躍し,東南アジアとの朱印船貿易も営みました。日本名を耶楊子といい,江戸に屋敷を与えられ,日本人の女性と結婚して女子をもうけています。八重洲というのは,ヤン・ヨーステンがこの辺り(和田倉門外の堀端)に居住していたことから生まれた地名だと伝えられています。 東京駅八重洲中央口からのびる八重洲通りと中央通りとが交差する手前の中央分離帯にある記念碑は,1989(平成元)年に中央区が日蘭修好380周年を記念して設けたもので,二つの羅針盤の中央上にオランダ東インド会社のロゴVOC,右側にリーフデ号,左側にヤン・ヨーステンの像が刻まれています。 また,東京駅の八重洲地下街(外堀地下1番通り)にも,リーフデ号の航路を示す地図とともにヤン・ヨーステンの記念像が置かれています。

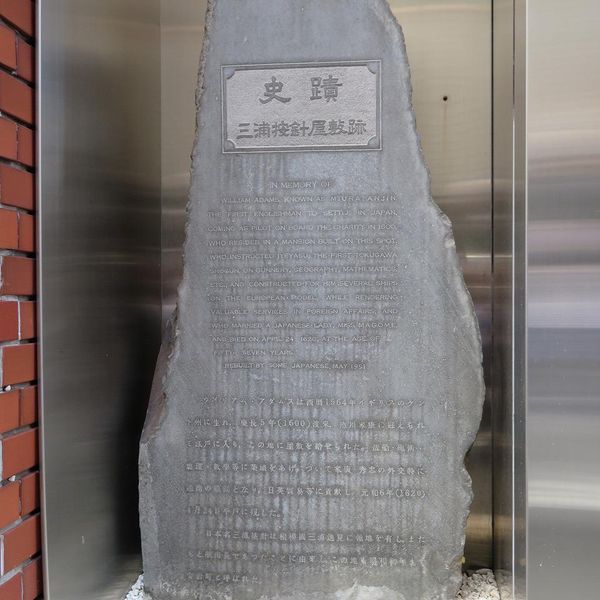

「三浦按針(あんじん)」は,イギリス人ウィリアム・アダムズの日本名です。1600(慶長5)年に豊後国(現在の大分県)に漂着したオランダ商船リーフデ号に,水先案内人として乗船していました。「按針」という名は,ウィリアム・アダムズの仕事に由来しています。 リーフデ号の航海士だったヤン・ヨーステンとともに徳川家康に召し抱えられたウィリアム・アダムズは,その造船技術や航海術が高く評価され,また天文学や数学等を指導した功績で旗本に取り立てられて相模国(現在の神奈川県)三浦郡に領地を与えられました。「三浦」の苗字はそこから来ています。 按針は,日本橋大伝馬町(おおでんまちょう)の名主の娘と結婚したとされていますが,彼が与えられた江戸の屋敷地は屋敷跡の碑がある現在の日本橋室町1 丁目辺りで,昭和初期まで「按針町」と呼ばれていました。 そこには,今でも「按針通り」 の名が残っています。

「三浦按針(あんじん)」は,イギリス人ウィリアム・アダムズの日本名です。1600(慶長5)年に豊後国(現在の大分県)に漂着したオランダ商船リーフデ号に,水先案内人として乗船していました。「按針」という名は,ウィリアム・アダムズの仕事に由来しています。 リーフデ号の航海士だったヤン・ヨーステンとともに徳川家康に召し抱えられたウィリアム・アダムズは,その造船技術や航海術が高く評価され,また天文学や数学等を指導した功績で旗本に取り立てられて相模国(現在の神奈川県)三浦郡に領地を与えられました。「三浦」の苗字はそこから来ています。 按針は,日本橋大伝馬町(おおでんまちょう)の名主の娘と結婚したとされていますが,彼が与えられた江戸の屋敷地は屋敷跡の碑がある現在の日本橋室町1 丁目辺りで,昭和初期まで「按針町」と呼ばれていました。 そこには,今でも「按針通り」 の名が残っています。

江戸幕府の鎖国政策の下,日本が交流をもったヨーロッパの国はオランダ一国だけでした。ただし,オランダが許されていたのは貿易だけでしたので「通商の国」と呼ばれていました。 オランダは,長崎の出島に東インド会社の支店として商館を置き貿易の拠点としました。その最高責任者がカピタンと呼ばれた商館長です。 カピタンは,御礼言上のため年に一度(のちに4年に一度)江戸に参府して海外情勢を記した『オランダ風説書』を幕府に提出し,あわせて将軍に拝謁することになっていました。この江戸参府の際に,カピタン一行の定宿(阿蘭陀宿)とされていたのが長崎屋です。長崎屋は,現在の日本橋室町,当時の日本橋石町(こくちょう)に大店を構えていた薬種問屋でした。 カピタン一行には,通訳や医師,学者などが随行してきていたので,彼らの滞在中は,ヨーロッパの進んだ技術や知識を得ようとして幕府の天文方をはじめ江戸の医者や蘭学者たちが長崎屋につめかけました。平賀源内や杉田玄白もその中の一人です。 また,物見高い江戸の庶民も大勢集まってきたといいます。長崎屋は,江戸唯一のヨーロッパ人との交流の場となっていたのです。

【ヨーロッパ人の来航と鎖国下の国際交流】日本橋にあった長崎屋は,鎖国政策の下,江戸唯一のヨーロッパ人との交流の場となっていました。それはなぜでしょうか?

江戸幕府の鎖国政策の下,日本が交流をもったヨーロッパの国はオランダ一国だけでした。ただし,オランダが許されていたのは貿易だけでしたので「通商の国」と呼ばれていました。 オランダは,長崎の出島に東インド会社の支店として商館を置き貿易の拠点としました。その最高責任者がカピタンと呼ばれた商館長です。 カピタンは,御礼言上のため年に一度(のちに4年に一度)江戸に参府して海外情勢を記した『オランダ風説書』を幕府に提出し,あわせて将軍に拝謁することになっていました。この江戸参府の際に,カピタン一行の定宿(阿蘭陀宿)とされていたのが長崎屋です。長崎屋は,現在の日本橋室町,当時の日本橋石町(こくちょう)に大店を構えていた薬種問屋でした。 カピタン一行には,通訳や医師,学者などが随行してきていたので,彼らの滞在中は,ヨーロッパの進んだ技術や知識を得ようとして幕府の天文方をはじめ江戸の医者や蘭学者たちが長崎屋につめかけました。平賀源内や杉田玄白もその中の一人です。 また,物見高い江戸の庶民も大勢集まってきたといいます。長崎屋は,江戸唯一のヨーロッパ人との交流の場となっていたのです。

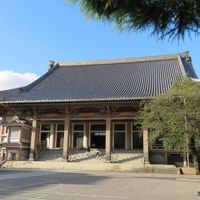

江戸時代,幕府は朝鮮(李王朝)との間に唯一対等な外交関係を築いていました。 朝鮮からの外交使節団が,1607(慶長12)年から1811(文化8)年まで,12回にわたって日本を訪れています。この使節団は,1636(寛永13)年の4回目からは,信(よしみ)を通じ修好を目的とする「通信使」と呼ばれるようになります。来日の名目は,おもに将軍の代替わりを祝うということでした。 総勢500人を超えることもあったという通信使一行は,朝鮮半島から対馬・壱岐などを経由して下関に入り,陸路・海路で京都,さらに江戸に向かいました。一行は行列して江戸市中を巡り宿所に入りましたが,多くの庶民が見物に集まり,「江戸市中の道路は見物客で埋まり,塀を築いたようだ」と通信使の正使がその様子を伝えています。 浅草本願寺(現在の東本願寺)は,1657(明暦3)年の明暦の大火以降,通信使一行の江戸での宿所とされたところです。一行には,儒学者や医者,画家などが加わっていたため,宿所では彼らと日本人の学者,医者,画家との交流がみられました。 通信使の来日は,江戸の人々にとって外国文化に接する貴重な機会となっていたのです。

江戸時代,幕府は朝鮮(李王朝)との間に唯一対等な外交関係を築いていました。 朝鮮からの外交使節団が,1607(慶長12)年から1811(文化8)年まで,12回にわたって日本を訪れています。この使節団は,1636(寛永13)年の4回目からは,信(よしみ)を通じ修好を目的とする「通信使」と呼ばれるようになります。来日の名目は,おもに将軍の代替わりを祝うということでした。 総勢500人を超えることもあったという通信使一行は,朝鮮半島から対馬・壱岐などを経由して下関に入り,陸路・海路で京都,さらに江戸に向かいました。一行は行列して江戸市中を巡り宿所に入りましたが,多くの庶民が見物に集まり,「江戸市中の道路は見物客で埋まり,塀を築いたようだ」と通信使の正使がその様子を伝えています。 浅草本願寺(現在の東本願寺)は,1657(明暦3)年の明暦の大火以降,通信使一行の江戸での宿所とされたところです。一行には,儒学者や医者,画家などが加わっていたため,宿所では彼らと日本人の学者,医者,画家との交流がみられました。 通信使の来日は,江戸の人々にとって外国文化に接する貴重な機会となっていたのです。

山手通りから目黒不動尊に向かう途中に黄檗宗(おうばくしゅう)の寺院・海福寺があります。 黄檗宗は禅宗の一宗派で,江戸時代の1654(承応3)年に,中国・明から来日した隠元隆埼(いんげんりゅうき)によって初めて日本に伝えられました。中国の明,清とは鎖国政策の下でも「通商の国」として,長崎での貿易が活発に行われていたのです。 ちなみにインゲン豆は「普茶(ふちゃ)料理」という中国風の精進料理の材料として,隠元禅師が広めたものとされています。普茶料理で有名な京都宇治にある萬福寺(まんぷくじ)は,隠元禅師によって開かれた黄檗宗の大本山です。 海福寺も,1658(万冶元)年に,隠元禅師によってはじめ深川に開創されましたが,1910(明治43)年に現在地へ移転してきました。 海福寺の境内には,1683(天和3)年につくられた他に例がない変わった形の梵鐘が残されています。全体的には日本の伝統的な鐘の形を踏襲していますが,裾には中国風の雲形のデザインが施されていて,どことなく異国の雰囲気が感じられます。

山手通りから目黒不動尊に向かう途中に黄檗宗(おうばくしゅう)の寺院・海福寺があります。 黄檗宗は禅宗の一宗派で,江戸時代の1654(承応3)年に,中国・明から来日した隠元隆埼(いんげんりゅうき)によって初めて日本に伝えられました。中国の明,清とは鎖国政策の下でも「通商の国」として,長崎での貿易が活発に行われていたのです。 ちなみにインゲン豆は「普茶(ふちゃ)料理」という中国風の精進料理の材料として,隠元禅師が広めたものとされています。普茶料理で有名な京都宇治にある萬福寺(まんぷくじ)は,隠元禅師によって開かれた黄檗宗の大本山です。 海福寺も,1658(万冶元)年に,隠元禅師によってはじめ深川に開創されましたが,1910(明治43)年に現在地へ移転してきました。 海福寺の境内には,1683(天和3)年につくられた他に例がない変わった形の梵鐘が残されています。全体的には日本の伝統的な鐘の形を踏襲していますが,裾には中国風の雲形のデザインが施されていて,どことなく異国の雰囲気が感じられます。

東京ドームに隣接する小石川後楽園。この辺り一帯は,徳川御三家の一つ水戸徳川家の上屋敷があったところです。 小石川後楽園は,その屋敷地内に設けられた池泉回遊式の大名庭園で,水戸の初代藩主・徳川頼房が築いたものを,水戸黄門として知られる2代目の光圀が改修し,完成させました。庭園には,そこここに中国の景勝地に似せた景観がつくられていて光圀の中国趣味が窺われますが,光圀が水戸藩に招いた中国・明の儒学者朱舜水(しゅしゅんすい)の影響も大きかったとみられます。 朱舜水は,明が滅亡した後その復興を志しましたが果たせず,1659(万治2)年に長崎に亡命してきました。光圀の招きに応じて江戸の水戸藩邸に入ったのは1665(寛文5)年のことで,水戸学の形成にも大きな役割を果たすことになります。 光圀は,庭園の改修に際して朱舜水の意見を大いにとり入れ,庭園の名も彼に選ばせ「後楽園」と名付けました。園内に残る円月橋は,朱舜水が設計したものと伝えられています。 彼が生涯を過ごした水戸藩中屋敷は,現在の東京大学農学部(文京区弥生1-1)構内にありました。農学部の正門付近には「朱舜水先生終焉之地」の碑が建てられています。

【ヨーロッパ人の来航と鎖国下の国際交流】徳川光圀によって完成された小石川後楽園には,中国の景勝地に似せた景観が多くみられます。それはなぜなのでしょうか?

東京ドームに隣接する小石川後楽園。この辺り一帯は,徳川御三家の一つ水戸徳川家の上屋敷があったところです。 小石川後楽園は,その屋敷地内に設けられた池泉回遊式の大名庭園で,水戸の初代藩主・徳川頼房が築いたものを,水戸黄門として知られる2代目の光圀が改修し,完成させました。庭園には,そこここに中国の景勝地に似せた景観がつくられていて光圀の中国趣味が窺われますが,光圀が水戸藩に招いた中国・明の儒学者朱舜水(しゅしゅんすい)の影響も大きかったとみられます。 朱舜水は,明が滅亡した後その復興を志しましたが果たせず,1659(万治2)年に長崎に亡命してきました。光圀の招きに応じて江戸の水戸藩邸に入ったのは1665(寛文5)年のことで,水戸学の形成にも大きな役割を果たすことになります。 光圀は,庭園の改修に際して朱舜水の意見を大いにとり入れ,庭園の名も彼に選ばせ「後楽園」と名付けました。園内に残る円月橋は,朱舜水が設計したものと伝えられています。 彼が生涯を過ごした水戸藩中屋敷は,現在の東京大学農学部(文京区弥生1-1)構内にありました。農学部の正門付近には「朱舜水先生終焉之地」の碑が建てられています。

東京メトロ中野坂上駅から徒歩7分ほどのところに朝日が丘公園があります。 江戸時代,このあたりに象小屋がありました。『江戸名所図会』には「中野に象厩(きさや)を立ててそれを飼おせられし」と記されています。 この象は,8代将軍徳川吉宗の求めにより,1728(享保13)年に中国商人が安南(現在のベトナム)から連れてきたものでした。長崎に着いたときにはオス・メスの2頭でしたが,メスは死んでしまい,オスだけが陸路,京都を経て江戸までやって来ました。 京都では,中御門(なかみかど)天皇の謁見を受け「広南従四位白象」という位までもらったといいます。江戸では,吉宗が上覧したあと浜御殿(現在の浜離宮恩賜公園)で10年余り飼育されていましたが,その後中野村の源助という農民に下げ渡され,この象小屋で飼われたということです。 当時,象はとても珍しく,多くの見物人がここを訪れ,象にちなんだ物品もいろいろとつくられました。 象は1742(寛保2)年に病死し,皮は幕府に献上され,牙や骨は宝仙寺(中野区中央2-33-3)に納められ供養されましたが,1945(昭和20)年の戦火で一部を残し焼失してしまいました。

【ヨーロッパ人の来航と鎖国下の国際交流】江戸時代,現在の中野区で象が飼われていて,多くの人々が見物にきていました。この象は,どこからやってきたのでしょうか?

東京メトロ中野坂上駅から徒歩7分ほどのところに朝日が丘公園があります。 江戸時代,このあたりに象小屋がありました。『江戸名所図会』には「中野に象厩(きさや)を立ててそれを飼おせられし」と記されています。 この象は,8代将軍徳川吉宗の求めにより,1728(享保13)年に中国商人が安南(現在のベトナム)から連れてきたものでした。長崎に着いたときにはオス・メスの2頭でしたが,メスは死んでしまい,オスだけが陸路,京都を経て江戸までやって来ました。 京都では,中御門(なかみかど)天皇の謁見を受け「広南従四位白象」という位までもらったといいます。江戸では,吉宗が上覧したあと浜御殿(現在の浜離宮恩賜公園)で10年余り飼育されていましたが,その後中野村の源助という農民に下げ渡され,この象小屋で飼われたということです。 当時,象はとても珍しく,多くの見物人がここを訪れ,象にちなんだ物品もいろいろとつくられました。 象は1742(寛保2)年に病死し,皮は幕府に献上され,牙や骨は宝仙寺(中野区中央2-33-3)に納められ供養されましたが,1945(昭和20)年の戦火で一部を残し焼失してしまいました。

東京メトロ築地駅から徒歩5分ほど,聖路加国際病院近くのあかつき公園内にシーボルトの胸像があります。 シーボルトはドイツ人でしたが,オランダ商館付の医師として1823(文政6)年に来日しました。 1828(文政11)年,帰国の際に彼の荷物から幕府禁制の日本地図などが見つかり国外追放となりましたが(シーボルト事件),これまでの間,シーボルトは診療の傍ら長崎郊外に鳴滝塾を開き,日本各地から集まってきた医師たちに西洋医学を教えました。また1826(文政9)年には,オランダ商館長の江戸参府に同行して日本橋の長崎屋に滞在し,蘭学者たちと交流して彼らに大きな影響を与えました。 シーボルトと築地に直接の関係はありませんが,この地に像が置かれたのは,前野良沢,杉田玄白らが『解体新書』の原本となったオランダ語の解剖学書『ターヘル・アナトミア』を,ここにあった豊前中津藩の藩邸内で翻訳したことからここが「江戸蘭学発祥の地」とされていること。シーボルトの娘いねが築地に産院を開業したこと。明治初期に外国人居留地が築地に設けられたことが理由とされています。 像は,オランダの大学・財団から日蘭友好を目的として中央区に贈られたものです。

東京メトロ築地駅から徒歩5分ほど,聖路加国際病院近くのあかつき公園内にシーボルトの胸像があります。 シーボルトはドイツ人でしたが,オランダ商館付の医師として1823(文政6)年に来日しました。 1828(文政11)年,帰国の際に彼の荷物から幕府禁制の日本地図などが見つかり国外追放となりましたが(シーボルト事件),これまでの間,シーボルトは診療の傍ら長崎郊外に鳴滝塾を開き,日本各地から集まってきた医師たちに西洋医学を教えました。また1826(文政9)年には,オランダ商館長の江戸参府に同行して日本橋の長崎屋に滞在し,蘭学者たちと交流して彼らに大きな影響を与えました。 シーボルトと築地に直接の関係はありませんが,この地に像が置かれたのは,前野良沢,杉田玄白らが『解体新書』の原本となったオランダ語の解剖学書『ターヘル・アナトミア』を,ここにあった豊前中津藩の藩邸内で翻訳したことからここが「江戸蘭学発祥の地」とされていること。シーボルトの娘いねが築地に産院を開業したこと。明治初期に外国人居留地が築地に設けられたことが理由とされています。 像は,オランダの大学・財団から日蘭友好を目的として中央区に贈られたものです。

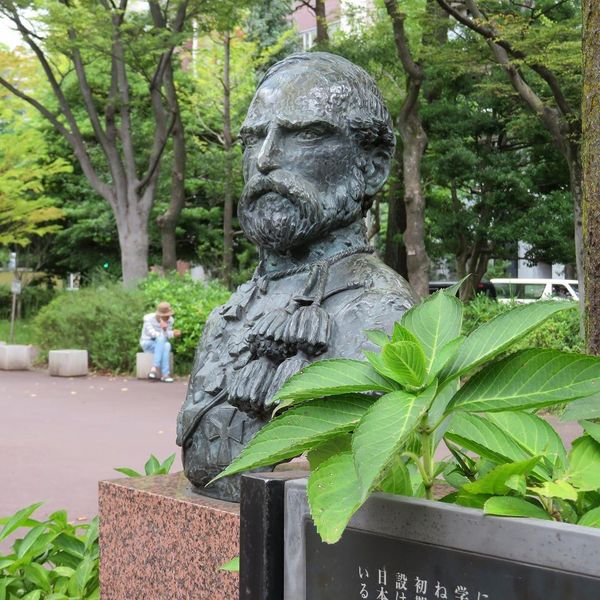

上智大学は,キリスト教カトリック教会の男子修道会の一つイエズス会を設立母体としています。 イエズス会は,1534年にイグナティウス・ロヨラやフランシスコ・ザビエルらによってパリで結成され,1540年にローマ教皇の認可を受けました。ロヨラは,スペインのバスク地方出身で,イエズス会の初代総長を務めた人物です。 当時は宗教改革のさなかでしたが,イエズス会はこれに抗して世界各地へのカトリック布教を進めました。ザビエルが初めて日本にキリスト教を伝えたのも,こうした動きの一つに位置付けられます。 イエズス会は,日本でもコレジオ(宣教師養成学校)やセミナリオ(神学校)を開設して布教に努めるとともに,東西の文化交流の一翼を担いました。 ロヨラの像は,上智大学構内にある明治時代後期に竣工したクルトゥルハイム聖堂の前に建てられています。

【東京に残るキリシタンゆかりの地】上智大学構内で最も古い建物,クルトゥルハイム聖堂前に立つ銅像の人物,イグナティウス・ロヨラとは誰でしょうか?

上智大学は,キリスト教カトリック教会の男子修道会の一つイエズス会を設立母体としています。 イエズス会は,1534年にイグナティウス・ロヨラやフランシスコ・ザビエルらによってパリで結成され,1540年にローマ教皇の認可を受けました。ロヨラは,スペインのバスク地方出身で,イエズス会の初代総長を務めた人物です。 当時は宗教改革のさなかでしたが,イエズス会はこれに抗して世界各地へのカトリック布教を進めました。ザビエルが初めて日本にキリスト教を伝えたのも,こうした動きの一つに位置付けられます。 イエズス会は,日本でもコレジオ(宣教師養成学校)やセミナリオ(神学校)を開設して布教に努めるとともに,東西の文化交流の一翼を担いました。 ロヨラの像は,上智大学構内にある明治時代後期に竣工したクルトゥルハイム聖堂の前に建てられています。