ここがあの場所!身近な場所の歴史

実は、街なかには隠れた歴史的名所がたくさん!旅先だけでなく、近所の散歩でも意外な名所が見つかるかも?!歴史の勉強や小学生の自由研究にもおすすめです。紹介されていないスポットを見つけたら、みんなで登録して共有しよう!

関連するめっけブック

関連するめっけブック

紹介スポット

- 8106件慶應義塾のシンボルとなっている図書館旧館は,慶應義塾創立50周年を記念して1912(明治45)年に建てられました。設計には,曾禰達蔵と中條(ちゅうじょう)精一郎が共同であたっています。 曾禰は,ジョサイア・コンドルに建築を学んだ工部大学校の第一期生で,同期には辰野金吾や片山東熊がいます。彼は工部大学校や海軍省に勤務した後,三菱に建築技師として入社,コンドルに協力して丸の内オフィス街の設計・建設に携わりました。 三菱退社後,後輩の中條精一郎と共に曾禰中條建築事務所を構え,民間の建物を多く設計しましたが,それらのほとんどは関東大震災で焼失しています。 図書館旧館は,煉瓦造りで塔屋のある地上2階(一部3階)・地下1階の建物。赤レンガと花崗岩,テラコッタ(素焼粘土)で仕上げられた壮麗な外観,大きな窓や玄関ホール正面階段上のステンドグラスなどを特徴とするネオ・ゴシック様式が用いられています。屋根裏まであった書庫は20万冊もの蔵書収容能力があり,閲覧席も200席以上という当時の大学図書館では他に類のない規模のものでした。 関東大震災と戦災で大きな被害がありましたが,その都度修復されて当時の姿が今に残されています。

慶應義塾のシンボルとなっている図書館旧館は,慶應義塾創立50周年を記念して1912(明治45)年に建てられました。設計には,曾禰達蔵と中條(ちゅうじょう)精一郎が共同であたっています。 曾禰は,ジョサイア・コンドルに建築を学んだ工部大学校の第一期生で,同期には辰野金吾や片山東熊がいます。彼は工部大学校や海軍省に勤務した後,三菱に建築技師として入社,コンドルに協力して丸の内オフィス街の設計・建設に携わりました。 三菱退社後,後輩の中條精一郎と共に曾禰中條建築事務所を構え,民間の建物を多く設計しましたが,それらのほとんどは関東大震災で焼失しています。 図書館旧館は,煉瓦造りで塔屋のある地上2階(一部3階)・地下1階の建物。赤レンガと花崗岩,テラコッタ(素焼粘土)で仕上げられた壮麗な外観,大きな窓や玄関ホール正面階段上のステンドグラスなどを特徴とするネオ・ゴシック様式が用いられています。屋根裏まであった書庫は20万冊もの蔵書収容能力があり,閲覧席も200席以上という当時の大学図書館では他に類のない規模のものでした。 関東大震災と戦災で大きな被害がありましたが,その都度修復されて当時の姿が今に残されています。

日本水準原点は,日本全国の標高の基準として1891(明治24)年に,当時,陸軍参謀本部陸地測量部の庭園だった現在地に設けられました。同年に完成した標庫はこれを保護するための建物で,佐立七次郎が設計しました。 佐立は,辰野金吾や曾禰達蔵らと共にジョサイア・コンドルから建築を学んだ工部大学校の第一期生です。工部省や海軍省,藤田組を経て逓信省で勤務し,建築法研究のため欧米にも出張しています。その後,建築設計事務所を開設,日本郵船の設計顧問となって日本郵船小樽支店(現存しています)などを設計しました。佐立が設計に関与した建物は34棟といわれますが,それらはほとんど残っていません。 現存する日本水準原点標庫は,石造りの平家建てで総高4.3mと小さなものですが,正面に配された石段と柱廊,その上部のエンタープラチュア(帯状部)や屋根部分のレリーフが施された三角形の破風など,ローマ風の神殿建築に倣った本格的な建築物です。エンタープラチュアには,現在,公的に使用されている建物には珍しい菊の紋章に挟まれた「大日本帝國」の文字が認められます。

日本水準原点は,日本全国の標高の基準として1891(明治24)年に,当時,陸軍参謀本部陸地測量部の庭園だった現在地に設けられました。同年に完成した標庫はこれを保護するための建物で,佐立七次郎が設計しました。 佐立は,辰野金吾や曾禰達蔵らと共にジョサイア・コンドルから建築を学んだ工部大学校の第一期生です。工部省や海軍省,藤田組を経て逓信省で勤務し,建築法研究のため欧米にも出張しています。その後,建築設計事務所を開設,日本郵船の設計顧問となって日本郵船小樽支店(現存しています)などを設計しました。佐立が設計に関与した建物は34棟といわれますが,それらはほとんど残っていません。 現存する日本水準原点標庫は,石造りの平家建てで総高4.3mと小さなものですが,正面に配された石段と柱廊,その上部のエンタープラチュア(帯状部)や屋根部分のレリーフが施された三角形の破風など,ローマ風の神殿建築に倣った本格的な建築物です。エンタープラチュアには,現在,公的に使用されている建物には珍しい菊の紋章に挟まれた「大日本帝國」の文字が認められます。

谷中にある全生庵には,中国と関係の深い二人の人物の墓と石碑があります。 墓は,上海に「日清貿易研究所」を設立し日清間の貿易実務を担う人材の育成に尽力した荒尾精のものです。 荒尾は陸軍士官学校を卒業後,参謀本部から清国に派遣され約3年間の諜報活動にあたりましたが,帰国した翌年の1890(明治23)年に軍を辞め,日清両国の提携に基づく貿易振興を主張し「日清貿易研究所」(日中友好提携の人材育成を担った東亜同文書院に発展)を設立しました。 荒尾は,日清戦争の最中にも清国に対する領土割譲の要求に反対しています。 一方,境内にある石碑は,中華民国成立後の1913(大正2)年,孫文が来日した際に同志だった山田良政を悼んで建てられたもので,書は孫文自身のものです。 弘前出身の山田良政は上京して中国語を学び,日清戦争に陸軍の通訳として従軍しました。 戦後,日本に亡命中の孫文と出会ってその祖国への情熱や理念に感銘を受け,革命運動を支援するようになります。 1900(明治 33)年に中国広東省の恵州で孫文が蜂起するとそれに加わりましたがこの蜂起は失敗し,山田は清国の政府軍に捕らえられ殺害されました。

谷中にある全生庵には,中国と関係の深い二人の人物の墓と石碑があります。 墓は,上海に「日清貿易研究所」を設立し日清間の貿易実務を担う人材の育成に尽力した荒尾精のものです。 荒尾は陸軍士官学校を卒業後,参謀本部から清国に派遣され約3年間の諜報活動にあたりましたが,帰国した翌年の1890(明治23)年に軍を辞め,日清両国の提携に基づく貿易振興を主張し「日清貿易研究所」(日中友好提携の人材育成を担った東亜同文書院に発展)を設立しました。 荒尾は,日清戦争の最中にも清国に対する領土割譲の要求に反対しています。 一方,境内にある石碑は,中華民国成立後の1913(大正2)年,孫文が来日した際に同志だった山田良政を悼んで建てられたもので,書は孫文自身のものです。 弘前出身の山田良政は上京して中国語を学び,日清戦争に陸軍の通訳として従軍しました。 戦後,日本に亡命中の孫文と出会ってその祖国への情熱や理念に感銘を受け,革命運動を支援するようになります。 1900(明治 33)年に中国広東省の恵州で孫文が蜂起するとそれに加わりましたがこの蜂起は失敗し,山田は清国の政府軍に捕らえられ殺害されました。

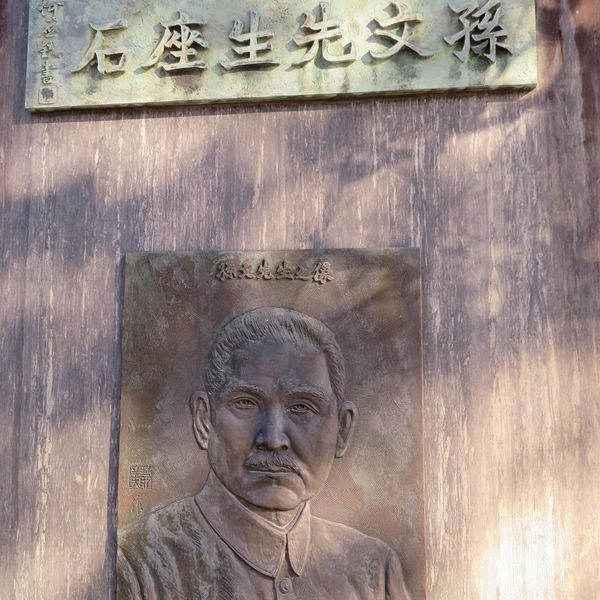

アジサイで知られる白山神社の境内の一角に孫文のレリーフがはめ込まれた石碑があり,上部には「孫文先生座石」と記されています。 中国で「革命の父」とされる孫文は,日本を「第二の故郷」と言っていました。 とくに東京は,1905(明治38)年に清朝打倒を目指す中国同盟会が孫文の提唱によって結成された重要な場所です。 革命運動を進めるため世界中を巡っていた孫文は,辛亥革命の前年にあたる1910(明治43)年には,白山神社の近く,当時の小石川原町(現,白山4丁目・5丁目と千石1丁目の一部)にあった革命運動の支援者・宮崎滔天(とうてん)宅に身を寄せていました。 その5月,二人が白山神社の境内の石に腰掛けて中国の将来と革命について語り合っていたところ夜空に流星が現れ,それを見た孫文は祖国の革命を心に誓ったといいます。 その後孫文は,辛亥革命を指導して清朝を倒し,翌年に成立した中華民国の臨時大総統に就任しました。 石碑は,新中国建設を誓った場所を後世に残そうと,1983(昭和58)年に白山神社の宮司を中心に町会有志が建立したものです。 孫文が座ったのは,石碑の下にある横長の石だとされています。

アジサイで知られる白山神社の境内の一角に孫文のレリーフがはめ込まれた石碑があり,上部には「孫文先生座石」と記されています。 中国で「革命の父」とされる孫文は,日本を「第二の故郷」と言っていました。 とくに東京は,1905(明治38)年に清朝打倒を目指す中国同盟会が孫文の提唱によって結成された重要な場所です。 革命運動を進めるため世界中を巡っていた孫文は,辛亥革命の前年にあたる1910(明治43)年には,白山神社の近く,当時の小石川原町(現,白山4丁目・5丁目と千石1丁目の一部)にあった革命運動の支援者・宮崎滔天(とうてん)宅に身を寄せていました。 その5月,二人が白山神社の境内の石に腰掛けて中国の将来と革命について語り合っていたところ夜空に流星が現れ,それを見た孫文は祖国の革命を心に誓ったといいます。 その後孫文は,辛亥革命を指導して清朝を倒し,翌年に成立した中華民国の臨時大総統に就任しました。 石碑は,新中国建設を誓った場所を後世に残そうと,1983(昭和58)年に白山神社の宮司を中心に町会有志が建立したものです。 孫文が座ったのは,石碑の下にある横長の石だとされています。

神田神保町の古書店が並ぶ靖国通りから北に少し入ると「神保町愛全公園」があります。 このあたりに,かつて東亜高等予備学校がありました。 日清戦争に敗れた中国では,体制改革を求める機運が急速に高まり,西洋の諸制度を効率的に学ぶため日本に留学しようという動きが起きてきました。 やがて日本留学がブームとなって,1905(明治38)年ごろには中国人留学生の数が1万人を超えたといわれます。 東亜高等予備学校は,中国人留学生の教育に生涯取り組んだ松本亀次郎によって1914(大正3)年に設立されました。 日本国内での進学を志す中国人留学生の多くが,この学校で日本語・英語・数学等を専門に学んでいます。 中華人民共和国国務院総理(首相)を長く務めた周恩来も,1917年(大正6)年,19歳のときに日本に留学し,この地にあった東亜高等予備学校で2年間日本語を学び,大学進学の指導を受けました。 愛全公園には,周総理生誕100年・日中平和友好条約締結20周年を記念して1998(平成10)年に建てられた「周恩来ここに学ぶ 東亜高等予備学校跡」と刻まれた石碑があります(現在,公園が改修工事中で見ることができません)。

神田神保町の古書店が並ぶ靖国通りから北に少し入ると「神保町愛全公園」があります。 このあたりに,かつて東亜高等予備学校がありました。 日清戦争に敗れた中国では,体制改革を求める機運が急速に高まり,西洋の諸制度を効率的に学ぶため日本に留学しようという動きが起きてきました。 やがて日本留学がブームとなって,1905(明治38)年ごろには中国人留学生の数が1万人を超えたといわれます。 東亜高等予備学校は,中国人留学生の教育に生涯取り組んだ松本亀次郎によって1914(大正3)年に設立されました。 日本国内での進学を志す中国人留学生の多くが,この学校で日本語・英語・数学等を専門に学んでいます。 中華人民共和国国務院総理(首相)を長く務めた周恩来も,1917年(大正6)年,19歳のときに日本に留学し,この地にあった東亜高等予備学校で2年間日本語を学び,大学進学の指導を受けました。 愛全公園には,周総理生誕100年・日中平和友好条約締結20周年を記念して1998(平成10)年に建てられた「周恩来ここに学ぶ 東亜高等予備学校跡」と刻まれた石碑があります(現在,公園が改修工事中で見ることができません)。

東亜高等予備学校があった神保町愛全公園からお茶の水方面に向かい左手に入ると1926(大正15)年に建てられたレトロなビルがあります。 現在は東方学会の本館となっていますが,敗戦まではこのビルに日華学会が入っていました。 日華学会は,学校の選択,入学・転学,宿舎の世話など中国人留学生を支援することを目的に1918(大正7)年に設立された団体です。 設立には,渋沢栄一をはじめとする財界人や元文相小松原英太郎ら政治家,官僚が関わっていました。 背景には,日本が中国の実効支配を進めるため1915(大正4)年に中国政府に突きつけた「二十一ヵ条要求」に対する中国人留学生たちの反発を緩和するねらいがあったといわれます。 設立当初の日華学会は麹町区内山下町(現,千代田区内幸町1丁目)にありましたが,その後神田区中猿楽町に移り,1934(昭和9)年から元は中学校の校舎だったこのビルに入りました。 日華学会の活動は,1945(昭和20)年8月の日本の敗戦にともなって停止されました。

東亜高等予備学校があった神保町愛全公園からお茶の水方面に向かい左手に入ると1926(大正15)年に建てられたレトロなビルがあります。 現在は東方学会の本館となっていますが,敗戦まではこのビルに日華学会が入っていました。 日華学会は,学校の選択,入学・転学,宿舎の世話など中国人留学生を支援することを目的に1918(大正7)年に設立された団体です。 設立には,渋沢栄一をはじめとする財界人や元文相小松原英太郎ら政治家,官僚が関わっていました。 背景には,日本が中国の実効支配を進めるため1915(大正4)年に中国政府に突きつけた「二十一ヵ条要求」に対する中国人留学生たちの反発を緩和するねらいがあったといわれます。 設立当初の日華学会は麹町区内山下町(現,千代田区内幸町1丁目)にありましたが,その後神田区中猿楽町に移り,1934(昭和9)年から元は中学校の校舎だったこのビルに入りました。 日華学会の活動は,1945(昭和20)年8月の日本の敗戦にともなって停止されました。

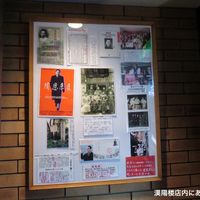

日清戦争後,中国人の日本留学がブームとなり,1905(明治38)年ころには中国人留学生の数が1万人を超えました。 その後,日本の中国大陸進出が激しくなるに従い留学生の数は減っていきますが,それでも1940年代までは常時,数千人規模の留学生が日本に滞在していたといいます。 彼らの多くは東京に住んでいましたが,とりわけ神保町の界隈には多く集まっていました。 それは,中国人留学生のための東亜高等予備校や日中関係の改善融和を目指して設立された日華学会,数多くの留学生を受け入れていた明治大学などの私立大学,清国留学生会館などがあったからです。 そして,彼らの腹を故郷の味で満たすべく,神保町界隈には中国人が経営するたくさんの中華料理店ができました。 その一つが1911(明治44)年に開業した上海料理の漢陽楼で,開店にあたっては留学生たちが店づくりを手伝ったといいます。留学中の周恩来もこの店によく通いました。 好きだったのは郷里江蘇省の家庭料理「清燉獅子頭(チンドゥシーズートゥ)」(大きな肉団子入りスープ)でしたが,学生の身には高価でいつも食べていたというわけではなかったようです。

日清戦争後,中国人の日本留学がブームとなり,1905(明治38)年ころには中国人留学生の数が1万人を超えました。 その後,日本の中国大陸進出が激しくなるに従い留学生の数は減っていきますが,それでも1940年代までは常時,数千人規模の留学生が日本に滞在していたといいます。 彼らの多くは東京に住んでいましたが,とりわけ神保町の界隈には多く集まっていました。 それは,中国人留学生のための東亜高等予備校や日中関係の改善融和を目指して設立された日華学会,数多くの留学生を受け入れていた明治大学などの私立大学,清国留学生会館などがあったからです。 そして,彼らの腹を故郷の味で満たすべく,神保町界隈には中国人が経営するたくさんの中華料理店ができました。 その一つが1911(明治44)年に開業した上海料理の漢陽楼で,開店にあたっては留学生たちが店づくりを手伝ったといいます。留学中の周恩来もこの店によく通いました。 好きだったのは郷里江蘇省の家庭料理「清燉獅子頭(チンドゥシーズートゥ)」(大きな肉団子入りスープ)でしたが,学生の身には高価でいつも食べていたというわけではなかったようです。

江戸幕府3代将軍徳川家光の乳母として権勢を振った春日局(かすがのつぼね)の墓所として知られる湯島の麟祥院。 ここに「中華民国留学生癸亥(きがい)地震遭難招魂碑」と刻まれた石碑があります。 癸亥地震とは,1923(大正12)年9月1日に起きた関東大震災のことです。 この大震災で,当時日本に留学していた多くの中国人留学生も被災しています。 大震災が発生した直後から,被災した中国人留学生の救護や本国への帰還を推し進める活動を展開したのが日華学会でした。 日華学会は,1918(大正7)年に渋沢栄一ら財界人が一部官僚と提携し日中関係の改善融和を目指して設立した団体です。 大震災のあった年の10月には,亡くなった中国人留学生とその家族の追悼会が,当時の文相岡野敬次郎や日華学会の会長細川護立ら数百名が参加して麟祥院で催されました。 招魂碑は,その翌年の9月,大震災から一年がたったことから日華学会によって建てられたもので,碑の背面には,亡くなった25名の氏名や本籍地・学校・罹災場所などが刻まれています。

江戸幕府3代将軍徳川家光の乳母として権勢を振った春日局(かすがのつぼね)の墓所として知られる湯島の麟祥院。 ここに「中華民国留学生癸亥(きがい)地震遭難招魂碑」と刻まれた石碑があります。 癸亥地震とは,1923(大正12)年9月1日に起きた関東大震災のことです。 この大震災で,当時日本に留学していた多くの中国人留学生も被災しています。 大震災が発生した直後から,被災した中国人留学生の救護や本国への帰還を推し進める活動を展開したのが日華学会でした。 日華学会は,1918(大正7)年に渋沢栄一ら財界人が一部官僚と提携し日中関係の改善融和を目指して設立した団体です。 大震災のあった年の10月には,亡くなった中国人留学生とその家族の追悼会が,当時の文相岡野敬次郎や日華学会の会長細川護立ら数百名が参加して麟祥院で催されました。 招魂碑は,その翌年の9月,大震災から一年がたったことから日華学会によって建てられたもので,碑の背面には,亡くなった25名の氏名や本籍地・学校・罹災場所などが刻まれています。

木母寺の裏門を出ると,塀沿いに「守命供時(天命を守り保つためには時勢と共にしなければならない)」の碑があります。 この碑は,1882(明治15)年に朝鮮の漢城(現在のソウル)で起きた壬午(じんご)軍乱で殺害された日本人14名を追悼して1897(明治30)年に建てられました。 壬午軍乱が起きた当時,朝鮮の政治の実権を握っていたのは国王高宗の妃(閔妃・びんひ)の一族で,朝鮮への影響力を強める日本の指導下で内政や軍隊などの改革を進めていました。 一方,国王の父・大院君を中心とした守旧派と呼ばれる一派は,この動きに強く反発していました。 1881(明治14)年に日本の指導による新式軍隊ができると,待遇の差に不満を募らせていた旧軍兵士は俸給米の遅配問題を機に反乱を起こしました。 これが壬午軍乱です。 背後には政権掌握を目指す大院君一派がありました。 この軍乱で軍事顧問・堀本禮造(れいぞう)中尉をはじめ陸軍省語学生ら7名が殺害され,日本公使館も放火されました。 弁理公使花房義質(よしもと)らは仁川に逃れましたが,そこも襲撃され公使館員や巡査ら7名が殺害されました。 碑は花房らが建てたものです。

木母寺の裏門を出ると,塀沿いに「守命供時(天命を守り保つためには時勢と共にしなければならない)」の碑があります。 この碑は,1882(明治15)年に朝鮮の漢城(現在のソウル)で起きた壬午(じんご)軍乱で殺害された日本人14名を追悼して1897(明治30)年に建てられました。 壬午軍乱が起きた当時,朝鮮の政治の実権を握っていたのは国王高宗の妃(閔妃・びんひ)の一族で,朝鮮への影響力を強める日本の指導下で内政や軍隊などの改革を進めていました。 一方,国王の父・大院君を中心とした守旧派と呼ばれる一派は,この動きに強く反発していました。 1881(明治14)年に日本の指導による新式軍隊ができると,待遇の差に不満を募らせていた旧軍兵士は俸給米の遅配問題を機に反乱を起こしました。 これが壬午軍乱です。 背後には政権掌握を目指す大院君一派がありました。 この軍乱で軍事顧問・堀本禮造(れいぞう)中尉をはじめ陸軍省語学生ら7名が殺害され,日本公使館も放火されました。 弁理公使花房義質(よしもと)らは仁川に逃れましたが,そこも襲撃され公使館員や巡査ら7名が殺害されました。 碑は花房らが建てたものです。

青山霊園の外国人墓地にある,ひときわ大きな板状の墓碑が金玉均(きんぎょくきん)の墓です。 金玉均は,1882(明治15)年に2度目の来日を果たし,福沢諭吉らの支援で約半年間の留学生活を送りました。 日本の明治維新にならって朝鮮の近代化を図ろうとした金は,来日経験のある朴泳孝(ぼくえいこう)らとともに独立党を組織し,清国に依存しながら政権を保っていた国王の妃(閔妃・びんひ)一族の打倒を目指します。 1884(明治17)年,清国がフランスと戦争を始めるとこれを好機とみた独立党は,日本公使館の援助を得てクーデターを起こしました。 これは甲申事変(こうしんじへん)と呼ばれています。 しかし,このクーデターは失敗に終わり,日本に亡命した金はおよそ10年間を日本で過ごしますが,その生活は悲惨なものだったといいます。 その後,金は清国政府に朝鮮の改革を訴えるため上海に渡りましたが,閔妃の一族が送り込んだ刺客によって暗殺されてしまいました。 墓碑は,のちに首相となる犬養毅や国家主義者として知られる頭山満(とおやまみつる)らの支援で建てられました。撰文は同志の朴泳孝によるものです。

青山霊園の外国人墓地にある,ひときわ大きな板状の墓碑が金玉均(きんぎょくきん)の墓です。 金玉均は,1882(明治15)年に2度目の来日を果たし,福沢諭吉らの支援で約半年間の留学生活を送りました。 日本の明治維新にならって朝鮮の近代化を図ろうとした金は,来日経験のある朴泳孝(ぼくえいこう)らとともに独立党を組織し,清国に依存しながら政権を保っていた国王の妃(閔妃・びんひ)一族の打倒を目指します。 1884(明治17)年,清国がフランスと戦争を始めるとこれを好機とみた独立党は,日本公使館の援助を得てクーデターを起こしました。 これは甲申事変(こうしんじへん)と呼ばれています。 しかし,このクーデターは失敗に終わり,日本に亡命した金はおよそ10年間を日本で過ごしますが,その生活は悲惨なものだったといいます。 その後,金は清国政府に朝鮮の改革を訴えるため上海に渡りましたが,閔妃の一族が送り込んだ刺客によって暗殺されてしまいました。 墓碑は,のちに首相となる犬養毅や国家主義者として知られる頭山満(とおやまみつる)らの支援で建てられました。撰文は同志の朴泳孝によるものです。