ここがあの場所!身近な場所の歴史

実は、街なかには隠れた歴史的名所がたくさん!旅先だけでなく、近所の散歩でも意外な名所が見つかるかも?!歴史の勉強や小学生の自由研究にもおすすめです。紹介されていないスポットを見つけたら、みんなで登録して共有しよう!

関連するめっけブック

関連するめっけブック

紹介スポット

- 8106件三井記念美術館に銅製で薄い短冊形をした墓誌が所蔵されています。 墓誌の銘文に刻まれた墓の主は船氏王後。銘文によれば,王後は,推古・舒明(じょめい)両天皇の朝廷に仕え,舒明天皇から冠位十二階のうちの第三位にあたる大仁(だいじん)の位を賜った官人とされています。641(敏達天皇13)年に死去し,のちに河内国の松岳山(現在の大阪府柏原市)の墓に妻と共に葬られました。 船氏の祖とされるのは百済から渡来した王辰爾(おうじんに)で,彼は欽明天皇の時,蘇我稲目の下で「船の賦(みつぎ)」=船の積荷に課される税を数えて記録し,その功で「船」という氏(うじ)の名を授けられたといいます。また,カラスの羽に記されていて誰も読むことができなかった高句麗の国書を解読したことで,敏達天皇近くに仕えるようになったともいわれる人物です。 墓誌には,王辰爾は船氏王後の祖父であると記されています。墓誌は,江戸時代に松岳山付近で出土したと伝えられ,表面に86文字,裏面に76文字,計162文字が刻まれています。年代が記された墓誌としては現在のところ最古で,国宝とされています。 なお,美術館は現在休館中ですが2022年5月には開館の予定です。

三井記念美術館に銅製で薄い短冊形をした墓誌が所蔵されています。 墓誌の銘文に刻まれた墓の主は船氏王後。銘文によれば,王後は,推古・舒明(じょめい)両天皇の朝廷に仕え,舒明天皇から冠位十二階のうちの第三位にあたる大仁(だいじん)の位を賜った官人とされています。641(敏達天皇13)年に死去し,のちに河内国の松岳山(現在の大阪府柏原市)の墓に妻と共に葬られました。 船氏の祖とされるのは百済から渡来した王辰爾(おうじんに)で,彼は欽明天皇の時,蘇我稲目の下で「船の賦(みつぎ)」=船の積荷に課される税を数えて記録し,その功で「船」という氏(うじ)の名を授けられたといいます。また,カラスの羽に記されていて誰も読むことができなかった高句麗の国書を解読したことで,敏達天皇近くに仕えるようになったともいわれる人物です。 墓誌には,王辰爾は船氏王後の祖父であると記されています。墓誌は,江戸時代に松岳山付近で出土したと伝えられ,表面に86文字,裏面に76文字,計162文字が刻まれています。年代が記された墓誌としては現在のところ最古で,国宝とされています。 なお,美術館は現在休館中ですが2022年5月には開館の予定です。

首都圏中央連絡自動車道日の出ICから5分ほど,曹洞宗寺院東光院(とうこういん)の本堂の裏手にある急な坂道と階段を登っていくと極彩色の建物が見えてきます。この韓国風の建物が,標高285mの妙見山山頂にある妙見宮七星殿(みょうけんぐうしちせいでん)で,6本の腕を持つ妙見菩薩が本尊としてお祀りされています。この七星殿は,飛鳥時代の685年,関東地方を開発せよという天武天皇の勅命を受けて武蔵国に移住した百済渡来の豪族が,大和斑鳩にある法輪寺の妙見菩薩を勧請し,この地に祀ったことに由来すると伝えられています。妙見菩薩は,北極星・北斗七星が神格化された妙見神が仏教と一体化して祀られたもので,その信仰は,百済の聖明王(せいめいおう=欽明天皇の朝廷に仏教を伝えた百済の王)の第三王子琳聖(りんしょう)太子が,7世紀に日本にもたらしたとされています。現在の七星殿は,1987(昭和 62)年に韓国産の資材と韓国の職人によって再建されたものです。

首都圏中央連絡自動車道日の出ICから5分ほど,曹洞宗寺院東光院(とうこういん)の本堂の裏手にある急な坂道と階段を登っていくと極彩色の建物が見えてきます。この韓国風の建物が,標高285mの妙見山山頂にある妙見宮七星殿(みょうけんぐうしちせいでん)で,6本の腕を持つ妙見菩薩が本尊としてお祀りされています。この七星殿は,飛鳥時代の685年,関東地方を開発せよという天武天皇の勅命を受けて武蔵国に移住した百済渡来の豪族が,大和斑鳩にある法輪寺の妙見菩薩を勧請し,この地に祀ったことに由来すると伝えられています。妙見菩薩は,北極星・北斗七星が神格化された妙見神が仏教と一体化して祀られたもので,その信仰は,百済の聖明王(せいめいおう=欽明天皇の朝廷に仏教を伝えた百済の王)の第三王子琳聖(りんしょう)太子が,7世紀に日本にもたらしたとされています。現在の七星殿は,1987(昭和 62)年に韓国産の資材と韓国の職人によって再建されたものです。

墨田区にある白髭神社は,951(天暦5)年に,近江国滋賀郡(現在の滋賀県高島市)の白鬚神社を分霊して祀ったのがはじまりと伝えられています。 滋賀県高島市の白鬚神社は,全国の白鬚神社・白髭神社の総本宮とされていますが,琵琶湖西岸のこの地域一帯は,渡来系氏族や渡来人が多く居住していたところでした。 かつての武蔵国にあたる現在の東京都・埼玉県・神奈川県の一部には,50社を超える白鬚神社が分布していて,東京では墨田区・江戸川区・葛飾区に集中しています。武蔵国には,ここに移住してきた朝鮮半島からの渡来人集団によって開拓された地域が多くありました。 『続日本紀』は,716(霊亀2)年に東国7ヶ国から集めた高句麗(高麗)からの渡来人1799人を武蔵国に移し,はじめて高麗郡(現在の埼玉県日高市・鶴ヶ島市など)を建てたという記事を載せています。 日高市にある高麗神社は,このような高句麗系の渡来人集団を率い,武蔵国の高麗氏の始祖として崇められたという高麗王若光(こまのこにきしじゃくこう)を主祭神とする神社で「高麗白髭明神」とも称されていました。 白鬚神社と渡来人との深い関わりが推測されます。

墨田区にある白髭神社は,951(天暦5)年に,近江国滋賀郡(現在の滋賀県高島市)の白鬚神社を分霊して祀ったのがはじまりと伝えられています。 滋賀県高島市の白鬚神社は,全国の白鬚神社・白髭神社の総本宮とされていますが,琵琶湖西岸のこの地域一帯は,渡来系氏族や渡来人が多く居住していたところでした。 かつての武蔵国にあたる現在の東京都・埼玉県・神奈川県の一部には,50社を超える白鬚神社が分布していて,東京では墨田区・江戸川区・葛飾区に集中しています。武蔵国には,ここに移住してきた朝鮮半島からの渡来人集団によって開拓された地域が多くありました。 『続日本紀』は,716(霊亀2)年に東国7ヶ国から集めた高句麗(高麗)からの渡来人1799人を武蔵国に移し,はじめて高麗郡(現在の埼玉県日高市・鶴ヶ島市など)を建てたという記事を載せています。 日高市にある高麗神社は,このような高句麗系の渡来人集団を率い,武蔵国の高麗氏の始祖として崇められたという高麗王若光(こまのこにきしじゃくこう)を主祭神とする神社で「高麗白髭明神」とも称されていました。 白鬚神社と渡来人との深い関わりが推測されます。

皆中(かいちゅう)稲荷神社がある新宿区百人町。この町名は,江戸幕府により「鉄砲百人組(伊賀組)」に組織された武士たちがこの辺りに組屋敷を与えられ,集団で居住していたことから名づけられました。 鉄砲は,1543(天文12)年に,種子島に漂着した中国船に乗船していたポルトガル人によって初めて日本にもたらされましたが,間もなく和泉の堺や近江の国友などでも生産されるようになり,戦国大名の間に急速に広まっていきました。鉄砲百人組は,江戸開幕前に,江戸の西側を守るため徳川家康家臣の内藤氏が配置していたものを幕府直轄としたものです。 皆中稲荷神社は,1533(天文2)年に鎮座したと伝えられますが,鉄砲百人組の武士がこの神社に参拝したところ射撃が百発百中で的中し,以降,「みなあたる」皆中稲荷神社と呼ばれるようになったといいます。皆中稲荷神社は,鉄砲百人組の武士はもちろんのこと,江戸の多くの人々の信仰も集めるようになりました。 現在は隔年で,火縄銃の試射などを行う行事「鉄砲組百人隊行列」が開かれています。今も,宝くじの「あたり」を祈願する人たちの参拝が絶えません。

皆中(かいちゅう)稲荷神社がある新宿区百人町。この町名は,江戸幕府により「鉄砲百人組(伊賀組)」に組織された武士たちがこの辺りに組屋敷を与えられ,集団で居住していたことから名づけられました。 鉄砲は,1543(天文12)年に,種子島に漂着した中国船に乗船していたポルトガル人によって初めて日本にもたらされましたが,間もなく和泉の堺や近江の国友などでも生産されるようになり,戦国大名の間に急速に広まっていきました。鉄砲百人組は,江戸開幕前に,江戸の西側を守るため徳川家康家臣の内藤氏が配置していたものを幕府直轄としたものです。 皆中稲荷神社は,1533(天文2)年に鎮座したと伝えられますが,鉄砲百人組の武士がこの神社に参拝したところ射撃が百発百中で的中し,以降,「みなあたる」皆中稲荷神社と呼ばれるようになったといいます。皆中稲荷神社は,鉄砲百人組の武士はもちろんのこと,江戸の多くの人々の信仰も集めるようになりました。 現在は隔年で,火縄銃の試射などを行う行事「鉄砲組百人隊行列」が開かれています。今も,宝くじの「あたり」を祈願する人たちの参拝が絶えません。

目白通り沿いに斬新なデザインのキリスト教会があります。東京カテドラル聖マリア大聖堂というカトリックの教会で,現在の建物は世界的な建築家・丹下健三の設計により1964(昭和39)年に落成しました。 フランシスコ・ザビエルの像はドイツのケルン教区から贈られたもので,大聖堂内に安置されています。 スペイン出身の宣教師ザビエルは,イグナティウス・ロヨラらとともにパリでイエズス会を結成し,インドをはじめ東方へのカトリック布教に生涯を捧げました。ザビエルは,マラッカで鹿児島出身のヤジロウ(アンジロー)と出遭ったことをきっかけに日本への布教を志し,1549(天文18)年,鹿児島に来航しました。キリスト教が初めて日本にもたらされたのです。ザビエルの日本滞在は2年ほどでしたが,この間に九州から中国地方の各地,京都にまで布教活動を展開し,その後のキリスト教信徒拡大の礎を築きました。 この大聖堂は,日本に16あるカトリック教会の教区のうち東京教区の「母教区」ともいえる位置付けになっていますので,ザビエルの像がここにあるのも納得です。 なお,上智大学構内の10号館前にもザビエルの像が建てられています。

目白通り沿いに斬新なデザインのキリスト教会があります。東京カテドラル聖マリア大聖堂というカトリックの教会で,現在の建物は世界的な建築家・丹下健三の設計により1964(昭和39)年に落成しました。 フランシスコ・ザビエルの像はドイツのケルン教区から贈られたもので,大聖堂内に安置されています。 スペイン出身の宣教師ザビエルは,イグナティウス・ロヨラらとともにパリでイエズス会を結成し,インドをはじめ東方へのカトリック布教に生涯を捧げました。ザビエルは,マラッカで鹿児島出身のヤジロウ(アンジロー)と出遭ったことをきっかけに日本への布教を志し,1549(天文18)年,鹿児島に来航しました。キリスト教が初めて日本にもたらされたのです。ザビエルの日本滞在は2年ほどでしたが,この間に九州から中国地方の各地,京都にまで布教活動を展開し,その後のキリスト教信徒拡大の礎を築きました。 この大聖堂は,日本に16あるカトリック教会の教区のうち東京教区の「母教区」ともいえる位置付けになっていますので,ザビエルの像がここにあるのも納得です。 なお,上智大学構内の10号館前にもザビエルの像が建てられています。

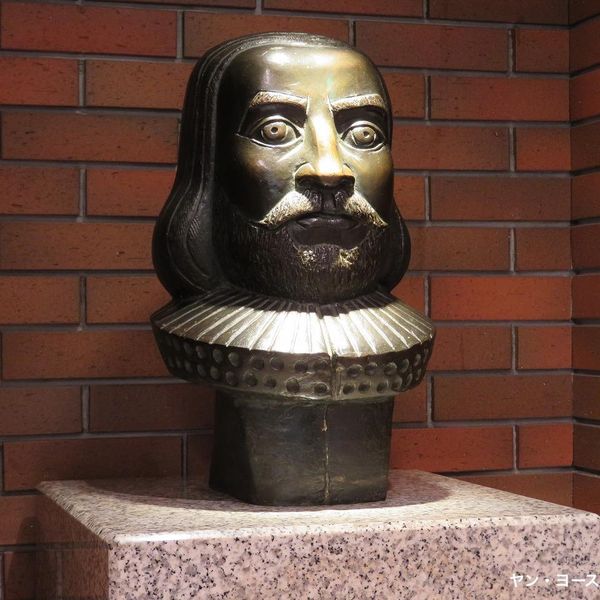

1600(慶長5)年,豊後国の海岸(現在の大分県臼杵)に一隻の帆船が漂着しました。オランダ共和国の商船リーフデ号です。 徳川家康は,乗組員のうち航海士のオランダ人ヤン・ヨーステン,水先案内人のイギリス人ウィリアム・アダムズを江戸に招き,外交・貿易の顧問としました。 ヤン・ヨーステンは,平戸にオランダ商館が設けられると幕府と商館の仲介役として活躍し,東南アジアとの朱印船貿易も営みました。日本名を耶楊子といい,江戸に屋敷を与えられ,日本人の女性と結婚して女子をもうけています。八重洲というのは,ヤン・ヨーステンがこの辺り(和田倉門外の堀端)に居住していたことから生まれた地名だと伝えられています。 東京駅八重洲中央口からのびる八重洲通りと中央通りとが交差する手前の中央分離帯にある記念碑は,1989(平成元)年に中央区が日蘭修好380周年を記念して設けたもので,二つの羅針盤の中央上にオランダ東インド会社のロゴVOC,右側にリーフデ号,左側にヤン・ヨーステンの像が刻まれています。 また,東京駅の八重洲地下街(外堀地下1番通り)にも,リーフデ号の航路を示す地図とともにヤン・ヨーステンの記念像が置かれています。

1600(慶長5)年,豊後国の海岸(現在の大分県臼杵)に一隻の帆船が漂着しました。オランダ共和国の商船リーフデ号です。 徳川家康は,乗組員のうち航海士のオランダ人ヤン・ヨーステン,水先案内人のイギリス人ウィリアム・アダムズを江戸に招き,外交・貿易の顧問としました。 ヤン・ヨーステンは,平戸にオランダ商館が設けられると幕府と商館の仲介役として活躍し,東南アジアとの朱印船貿易も営みました。日本名を耶楊子といい,江戸に屋敷を与えられ,日本人の女性と結婚して女子をもうけています。八重洲というのは,ヤン・ヨーステンがこの辺り(和田倉門外の堀端)に居住していたことから生まれた地名だと伝えられています。 東京駅八重洲中央口からのびる八重洲通りと中央通りとが交差する手前の中央分離帯にある記念碑は,1989(平成元)年に中央区が日蘭修好380周年を記念して設けたもので,二つの羅針盤の中央上にオランダ東インド会社のロゴVOC,右側にリーフデ号,左側にヤン・ヨーステンの像が刻まれています。 また,東京駅の八重洲地下街(外堀地下1番通り)にも,リーフデ号の航路を示す地図とともにヤン・ヨーステンの記念像が置かれています。

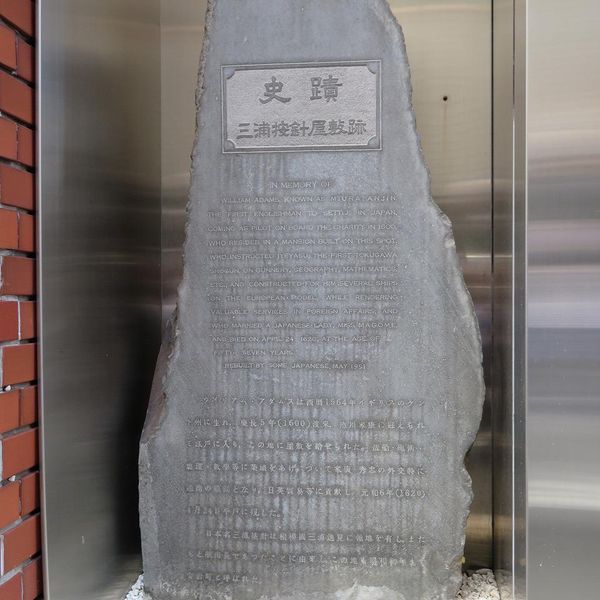

「三浦按針(あんじん)」は,イギリス人ウィリアム・アダムズの日本名です。1600(慶長5)年に豊後国(現在の大分県)に漂着したオランダ商船リーフデ号に,水先案内人として乗船していました。「按針」という名は,ウィリアム・アダムズの仕事に由来しています。 リーフデ号の航海士だったヤン・ヨーステンとともに徳川家康に召し抱えられたウィリアム・アダムズは,その造船技術や航海術が高く評価され,また天文学や数学等を指導した功績で旗本に取り立てられて相模国(現在の神奈川県)三浦郡に領地を与えられました。「三浦」の苗字はそこから来ています。 按針は,日本橋大伝馬町(おおでんまちょう)の名主の娘と結婚したとされていますが,彼が与えられた江戸の屋敷地は屋敷跡の碑がある現在の日本橋室町1 丁目辺りで,昭和初期まで「按針町」と呼ばれていました。 そこには,今でも「按針通り」 の名が残っています。

「三浦按針(あんじん)」は,イギリス人ウィリアム・アダムズの日本名です。1600(慶長5)年に豊後国(現在の大分県)に漂着したオランダ商船リーフデ号に,水先案内人として乗船していました。「按針」という名は,ウィリアム・アダムズの仕事に由来しています。 リーフデ号の航海士だったヤン・ヨーステンとともに徳川家康に召し抱えられたウィリアム・アダムズは,その造船技術や航海術が高く評価され,また天文学や数学等を指導した功績で旗本に取り立てられて相模国(現在の神奈川県)三浦郡に領地を与えられました。「三浦」の苗字はそこから来ています。 按針は,日本橋大伝馬町(おおでんまちょう)の名主の娘と結婚したとされていますが,彼が与えられた江戸の屋敷地は屋敷跡の碑がある現在の日本橋室町1 丁目辺りで,昭和初期まで「按針町」と呼ばれていました。 そこには,今でも「按針通り」 の名が残っています。

1914(大正3)年,新橋と上野を結ぶ鉄道の中央駅として「中央停車場」が開業しました。現在の東京駅です。 駅舎は当初,ドイツ人技師フランツ・バルツァーが設計する予定でしたが,彼が提案したのは煉瓦造りに瓦屋根,唐破風をあしらった和風の建物だったために却下され,改めて辰野金吾が設計することになりました。辰野は,ジョサイア・コンドルに学んだ日本における西洋建築の第一人者です。 設計を依頼された1903(明治36)年当時,辰野は帝国大学工科大学の学長を辞して建築事務所を開いていました。赤い煉瓦と白い花崗岩で描かれたライン,塔を載せた屋根などを特徴とする「辰野式」と呼ばれるデザインは,この頃から辰野が設計する建物に多く用いられていますが,それを代表するのが東京駅丸の内駅舎です。 鉄骨赤煉瓦造り,3階建てで全長約335メートルという巨大な駅舎は堅牢で,関東大震災でも倒壊しませんでしたが,1945(昭和20)年の東京大空襲で南北のドームをはじめ3階部分が大きく損傷しました。その後,2階建ての駅舎として利用されていましたが,2007(平成19)年からの保存・復原工事で2012(平成24)年に開業当時の姿が甦りました。

1914(大正3)年,新橋と上野を結ぶ鉄道の中央駅として「中央停車場」が開業しました。現在の東京駅です。 駅舎は当初,ドイツ人技師フランツ・バルツァーが設計する予定でしたが,彼が提案したのは煉瓦造りに瓦屋根,唐破風をあしらった和風の建物だったために却下され,改めて辰野金吾が設計することになりました。辰野は,ジョサイア・コンドルに学んだ日本における西洋建築の第一人者です。 設計を依頼された1903(明治36)年当時,辰野は帝国大学工科大学の学長を辞して建築事務所を開いていました。赤い煉瓦と白い花崗岩で描かれたライン,塔を載せた屋根などを特徴とする「辰野式」と呼ばれるデザインは,この頃から辰野が設計する建物に多く用いられていますが,それを代表するのが東京駅丸の内駅舎です。 鉄骨赤煉瓦造り,3階建てで全長約335メートルという巨大な駅舎は堅牢で,関東大震災でも倒壊しませんでしたが,1945(昭和20)年の東京大空襲で南北のドームをはじめ3階部分が大きく損傷しました。その後,2階建ての駅舎として利用されていましたが,2007(平成19)年からの保存・復原工事で2012(平成24)年に開業当時の姿が甦りました。

東京国立博物館の本館に向かって左手にある緑青色のドームが印象的な建物が表慶館(ひょうけいかん)です。「慶びを表す」という名が示すように,表慶館は皇太子(後の大正天皇)のご成婚を記念して1900(明治33)年に計画され,建設には市民から募った寄付金があてられました。 完成したのは1908(明治41)年,翌年には日本初の本格的な美術館として開館しています。設計を担当したのは,ジョサイア・コンドルの弟子で,東宮御所(現在の迎賓館赤坂離宮)も設計した宮廷建築家・片山東熊でした。しかし完成に至るまでには,平面・立面計画が何度も変更されたり,日露戦争で資材の輸送が滞ったりと多くの困難がありました。 建物は,中央に大ドーム,両翼に小ドームが配置された左右対称で十字型の外観を持つネオ・バロック様式。2階建で総石造りのように見えますが,実際は総煉瓦造りで外壁に花崗岩を貼って石造風に見せています。 関東大震災でコンドルが設計した帝室博物館本館は倒壊しましたが,表慶館は被害が少なかったため,1938(昭和13)年に現在の本館が開館するまでの間,展示施設となっていました。

東京国立博物館の本館に向かって左手にある緑青色のドームが印象的な建物が表慶館(ひょうけいかん)です。「慶びを表す」という名が示すように,表慶館は皇太子(後の大正天皇)のご成婚を記念して1900(明治33)年に計画され,建設には市民から募った寄付金があてられました。 完成したのは1908(明治41)年,翌年には日本初の本格的な美術館として開館しています。設計を担当したのは,ジョサイア・コンドルの弟子で,東宮御所(現在の迎賓館赤坂離宮)も設計した宮廷建築家・片山東熊でした。しかし完成に至るまでには,平面・立面計画が何度も変更されたり,日露戦争で資材の輸送が滞ったりと多くの困難がありました。 建物は,中央に大ドーム,両翼に小ドームが配置された左右対称で十字型の外観を持つネオ・バロック様式。2階建で総石造りのように見えますが,実際は総煉瓦造りで外壁に花崗岩を貼って石造風に見せています。 関東大震災でコンドルが設計した帝室博物館本館は倒壊しましたが,表慶館は被害が少なかったため,1938(昭和13)年に現在の本館が開館するまでの間,展示施設となっていました。