グローバルな歴史をたどる東京おさんぽマップ

東京にある,世界とのつながりが感じられる史跡や文化財を紹介しています。東京を散歩しながら,時空を飛び越えてみませんか!

関連するめっけブック

関連するめっけブック

紹介スポット

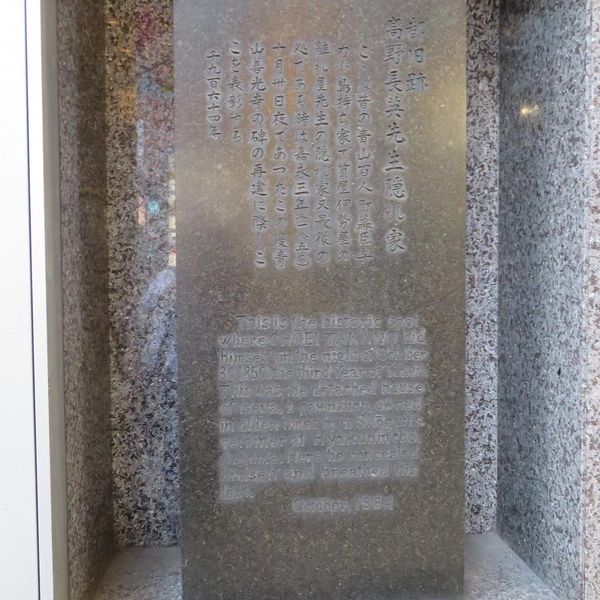

- 104件陸奥(現,岩手県)水沢出身の高野長英は,長崎の鳴滝塾でオランダ商館付の医師シーボルトから西洋医学を学び,シーボルトが国外追放になったのち江戸で町医者となりました。 三河田原藩の家老で蘭学に通じる渡辺崋山らと交流し,西洋事情の研究を深めました。 1837(天保8)年に日本人漂流民の送還と交易を求めて来航したアメリカ船モリソン号が砲撃されるという事件が起きました。このことを知った長英は『戊戌(ぼじゅつ)夢物語』を著し幕府の外交政策を批判しました。 翌年,幕府は崋山,長英らを逮捕し厳しく処罰(この事件は「蛮社の獄」と呼ばれています),長英は永牢(無期禁固)に処せられましたが,1844(弘化元)年に脱獄,顔を焼き人相を変えて各地を転々とします。 その後江戸に戻った長英は青山百人町に隠れ住み,沢三伯と名乗って医業を営みますが,1850(嘉永3)年,幕吏に襲われ自ら命を絶ちました。 その場所にある青山スパイラルビルの柱に碑が埋め込まれています。のちに長英の名誉は回復され,善光寺別院(港区青山3-5-17)に勝海舟の撰文による顕彰碑が建てられました。 長英の肖像がレリーフされた現在の碑は,1964(昭和39)年に再建されたものです。

陸奥(現,岩手県)水沢出身の高野長英は,長崎の鳴滝塾でオランダ商館付の医師シーボルトから西洋医学を学び,シーボルトが国外追放になったのち江戸で町医者となりました。 三河田原藩の家老で蘭学に通じる渡辺崋山らと交流し,西洋事情の研究を深めました。 1837(天保8)年に日本人漂流民の送還と交易を求めて来航したアメリカ船モリソン号が砲撃されるという事件が起きました。このことを知った長英は『戊戌(ぼじゅつ)夢物語』を著し幕府の外交政策を批判しました。 翌年,幕府は崋山,長英らを逮捕し厳しく処罰(この事件は「蛮社の獄」と呼ばれています),長英は永牢(無期禁固)に処せられましたが,1844(弘化元)年に脱獄,顔を焼き人相を変えて各地を転々とします。 その後江戸に戻った長英は青山百人町に隠れ住み,沢三伯と名乗って医業を営みますが,1850(嘉永3)年,幕吏に襲われ自ら命を絶ちました。 その場所にある青山スパイラルビルの柱に碑が埋め込まれています。のちに長英の名誉は回復され,善光寺別院(港区青山3-5-17)に勝海舟の撰文による顕彰碑が建てられました。 長英の肖像がレリーフされた現在の碑は,1964(昭和39)年に再建されたものです。

青山通りの交差点近く,少し奥まったところに信州善光寺の別院があり,その境内左手に高野長英の顕彰碑が建てられています。 幕府の外交政策を批判して『戊戌(ぼじゅつ)夢物語』を著した町医者で蘭学者の高野長英は,1838(天保9)年に起きた蛮社の獄と呼ばれる蘭学者弾圧事件で捕らえられましたがその後脱獄,各地を転々としたあと江戸に潜伏します。しかし,1850(嘉永3)年,幕吏に襲われ自ら命を絶ちました。 善光寺別院は,「高野長英の隠れ家および自決の地」とされる青山スパイラルビルのある場所から500mほどのところにあります。顕彰碑は,1898(明治31)年に,開国を唱えた先覚者として長英の名誉が回復され正四位が授与されたことから勝海舟の撰文によって建てられました。 勝海舟の談話集『氷川清話』には,江戸潜伏中の長英が海舟宅を訪れ二人で議論したことが記されています。 その顕彰碑は太平洋戦争による戦災で破損してしまいましたが,1964(昭和39)年に元の碑の一部を使って高野長英の肖像がレリーフされた現在の碑が再建されました。

【江戸の洋学と接近する列強への対応】蛮社の獄で捕らえられその後脱獄,そして自死に追い込まれた高野長英。彼の顕彰碑が建てられているのはなぜでしょうか?

青山通りの交差点近く,少し奥まったところに信州善光寺の別院があり,その境内左手に高野長英の顕彰碑が建てられています。 幕府の外交政策を批判して『戊戌(ぼじゅつ)夢物語』を著した町医者で蘭学者の高野長英は,1838(天保9)年に起きた蛮社の獄と呼ばれる蘭学者弾圧事件で捕らえられましたがその後脱獄,各地を転々としたあと江戸に潜伏します。しかし,1850(嘉永3)年,幕吏に襲われ自ら命を絶ちました。 善光寺別院は,「高野長英の隠れ家および自決の地」とされる青山スパイラルビルのある場所から500mほどのところにあります。顕彰碑は,1898(明治31)年に,開国を唱えた先覚者として長英の名誉が回復され正四位が授与されたことから勝海舟の撰文によって建てられました。 勝海舟の談話集『氷川清話』には,江戸潜伏中の長英が海舟宅を訪れ二人で議論したことが記されています。 その顕彰碑は太平洋戦争による戦災で破損してしまいましたが,1964(昭和39)年に元の碑の一部を使って高野長英の肖像がレリーフされた現在の碑が再建されました。

レインボーブリッジの足元にある台場公園がかつての第三台場です。1辺が160mの正方形,海岸沿いの高台には砲台跡,中央部には陣屋跡や火薬庫跡,かまど跡があって,北側には石組みの船着場跡もあります。 台場とは幕末に築かれた外敵に備える海上の要塞で,何門もの大砲が据えられていました。第三台場が竣工したのは1854(安政元)年。前年にはペリーが浦賀に来航し開国を求めています。 これに危機感を抱いた幕府により江戸湾の調査を命じられた人物が,伊豆韮山の代官として功のあった江川太郎左衛門英龍。台場の築造は,彼の計画によるものです。1854(嘉永7)年1月にペリーが再び来航しましたが,第一~第三台場の完成は4月のことでした。 以後も台場の築造は続き,陸続きの御殿山下台場を含め計6基が完成しています。 現存しているのは第三台場と第六台場の2基ありますが,立ち入ることができるのは公園として整備された第三台場だけとなっています。なお,台場に据えられていた青銅製のカノン砲1門が,靖国神社遊就館(ゆうしゅうかん)の屋外に展示されています。

レインボーブリッジの足元にある台場公園がかつての第三台場です。1辺が160mの正方形,海岸沿いの高台には砲台跡,中央部には陣屋跡や火薬庫跡,かまど跡があって,北側には石組みの船着場跡もあります。 台場とは幕末に築かれた外敵に備える海上の要塞で,何門もの大砲が据えられていました。第三台場が竣工したのは1854(安政元)年。前年にはペリーが浦賀に来航し開国を求めています。 これに危機感を抱いた幕府により江戸湾の調査を命じられた人物が,伊豆韮山の代官として功のあった江川太郎左衛門英龍。台場の築造は,彼の計画によるものです。1854(嘉永7)年1月にペリーが再び来航しましたが,第一~第三台場の完成は4月のことでした。 以後も台場の築造は続き,陸続きの御殿山下台場を含め計6基が完成しています。 現存しているのは第三台場と第六台場の2基ありますが,立ち入ることができるのは公園として整備された第三台場だけとなっています。なお,台場に据えられていた青銅製のカノン砲1門が,靖国神社遊就館(ゆうしゅうかん)の屋外に展示されています。

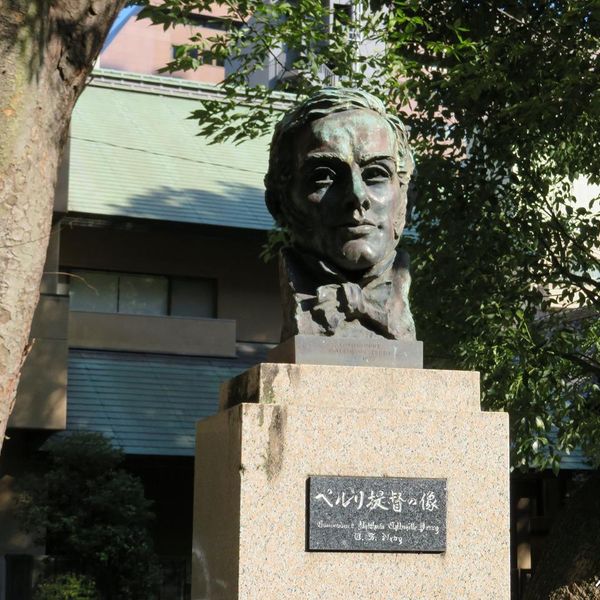

「泰平の眠りを覚ます上喜撰(蒸気船)たった四はいで夜も寝られず」と狂歌にあるように,1853(嘉永6)年,蒸気船を含む軍艦4隻を率いて浦賀に来航したのがアメリカ東インド艦隊司令長官マシュー・ペリーでした。徳川家の菩提寺・増上寺三解脱門(さんげだつもん)の向かい側の公園にペリーの頭像(「ペルリ提督の像」)があります。 アメリカの海軍軍人ペリーは,蒸気船を主力とする米国海軍の強化や士官の教育を進め,のちに「蒸気船海軍の父」と呼ばれるようになった人物です。浦賀に来航したペリーは,フィルモア大統領の国書を浦賀奉行に提出して日本の開国を求めました。 翌年,再びペリーが来航して条約の締結を強硬に迫ると幕府はこれに屈して日米和親条約を結び,200年以上にわたった鎖国政策が終わりました。 この像は,1953(昭和28)年に日本開国百年記念祭が開催された際,東京都がペリーの出身地ロードアイランド州ニューポート市に石灯籠を贈った答礼として,翌年に同市から贈られたものですが,なぜここに建てられているのかは不明です。像の顔立ちは,教科書などに掲載されてよく知られている写真の軍服姿のペリーと比べ,かなり若く見えます。

「泰平の眠りを覚ます上喜撰(蒸気船)たった四はいで夜も寝られず」と狂歌にあるように,1853(嘉永6)年,蒸気船を含む軍艦4隻を率いて浦賀に来航したのがアメリカ東インド艦隊司令長官マシュー・ペリーでした。徳川家の菩提寺・増上寺三解脱門(さんげだつもん)の向かい側の公園にペリーの頭像(「ペルリ提督の像」)があります。 アメリカの海軍軍人ペリーは,蒸気船を主力とする米国海軍の強化や士官の教育を進め,のちに「蒸気船海軍の父」と呼ばれるようになった人物です。浦賀に来航したペリーは,フィルモア大統領の国書を浦賀奉行に提出して日本の開国を求めました。 翌年,再びペリーが来航して条約の締結を強硬に迫ると幕府はこれに屈して日米和親条約を結び,200年以上にわたった鎖国政策が終わりました。 この像は,1953(昭和28)年に日本開国百年記念祭が開催された際,東京都がペリーの出身地ロードアイランド州ニューポート市に石灯籠を贈った答礼として,翌年に同市から贈られたものですが,なぜここに建てられているのかは不明です。像の顔立ちは,教科書などに掲載されてよく知られている写真の軍服姿のペリーと比べ,かなり若く見えます。

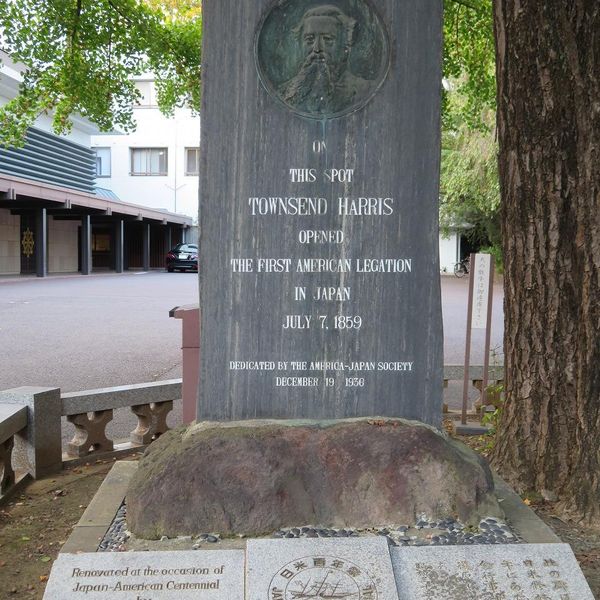

日米和親条約の締結によって日本の鎖国政策は終わり,1856(安政3)年,アメリカから初代総領事としてタウンゼント・ハリスが来日し,領事館が開かれた伊豆下田に着任しました。 彼は,日本との間に通商条約を結ぶという大きな使命を負っていました。イギリス,フランスの脅威を背景に条約の締結を強く求めるハリスに対し,1858(安政5)年,幕府の実権を握っていた大老井伊直弼は孝明天皇の勅許を得られないまま日米修好通商条約の調印に踏み切りました。 翌年,この条約に基づいて最初のアメリカ公使館が麻布の善福寺に設けられ,ハリスは初代アメリカ公使としてここに駐在することになります。 善福寺境内にあるハリスの肖像がレリーフされた記念碑の裏面には,「初代米国公使館跡」と刻まれています。善福寺に置かれた公使館は,その後1863(文久3)年の火災で焼失し横浜の外国人居留地に移されました。 記念碑は,日米修好通商100周年にあたる1960(昭和35)年に建てられたものです。

日米和親条約の締結によって日本の鎖国政策は終わり,1856(安政3)年,アメリカから初代総領事としてタウンゼント・ハリスが来日し,領事館が開かれた伊豆下田に着任しました。 彼は,日本との間に通商条約を結ぶという大きな使命を負っていました。イギリス,フランスの脅威を背景に条約の締結を強く求めるハリスに対し,1858(安政5)年,幕府の実権を握っていた大老井伊直弼は孝明天皇の勅許を得られないまま日米修好通商条約の調印に踏み切りました。 翌年,この条約に基づいて最初のアメリカ公使館が麻布の善福寺に設けられ,ハリスは初代アメリカ公使としてここに駐在することになります。 善福寺境内にあるハリスの肖像がレリーフされた記念碑の裏面には,「初代米国公使館跡」と刻まれています。善福寺に置かれた公使館は,その後1863(文久3)年の火災で焼失し横浜の外国人居留地に移されました。 記念碑は,日米修好通商100周年にあたる1960(昭和35)年に建てられたものです。

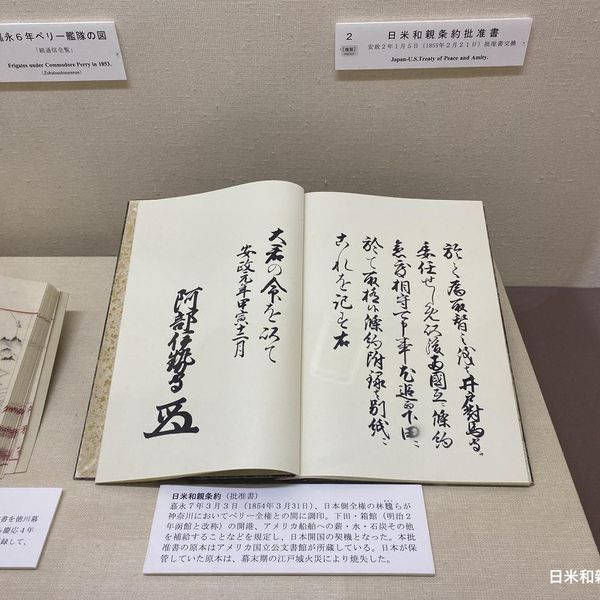

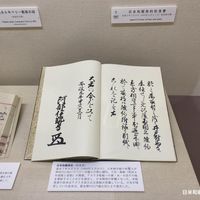

日米和親条約と日米修好通商条約については,中学や高校の日本史の授業でその内容の一部を読んだ人も多いことと思います。 日米和親条約は,1854(嘉永7)年に横浜(現在の横浜開港資料館の所在地)で締結・調印されました。残念なことに日本側の調印書原本は,1859(安政6)年にあった江戸城の火災で焼失してしまいましたが,1855(安政2)年に日米で取り交わされた批准書交換証書が残されています。 一方,日米修好通商条約は1858(安政5)年に神奈川沖に停泊中のアメリカの軍艦ポーハタン号上で,アメリカ総領事ハリスと日本全権・井上清直,岩瀬忠震(ただなり)との間で締結・調印されました。こちらは関東大震災で被災したため傷んではいますが原本が残されています。 外務省の外交史料館別館では,常設展示として日米修好通商条約調印書の精密なレプリカが公開されていて見ることができます。

日米和親条約と日米修好通商条約については,中学や高校の日本史の授業でその内容の一部を読んだ人も多いことと思います。 日米和親条約は,1854(嘉永7)年に横浜(現在の横浜開港資料館の所在地)で締結・調印されました。残念なことに日本側の調印書原本は,1859(安政6)年にあった江戸城の火災で焼失してしまいましたが,1855(安政2)年に日米で取り交わされた批准書交換証書が残されています。 一方,日米修好通商条約は1858(安政5)年に神奈川沖に停泊中のアメリカの軍艦ポーハタン号上で,アメリカ総領事ハリスと日本全権・井上清直,岩瀬忠震(ただなり)との間で締結・調印されました。こちらは関東大震災で被災したため傷んではいますが原本が残されています。 外務省の外交史料館別館では,常設展示として日米修好通商条約調印書の精密なレプリカが公開されていて見ることができます。

1860(安政7)年の2月,日米修好通商条約の批准書交換のため,外国奉行・新見正興(しんみまさおき)を正使とする使節団がアメリカ軍艦ポーハタン号に乗船してアメリカに向かいました。この使節が「万延元年遣米使節」と呼ばれています。 このとき遣米使節団を護衛するという名目で太平洋を横断し,アメリカ(サンフランシスコ)に渡ったのが勝海舟を艦長とする咸臨丸でした。使節団一行がワシントンに到着したのは同年(万延元年)5月,新見正興らはそこでブキャナン大統領に謁見し,国務長官との間で批准書を交換しました。 記念碑は,日米修好通商条約が批准されて100年目にあたる1960(昭和35)年に「日米修好通商百年記念行事運営会」によって建てられたものです。ちょうどペリーの像と向かい合うかたちになっていますが、なぜ芝公園内に建てられたのかは不明です。 また,ブキャナン大統領から使節団に贈られた大統領の肖像入りの金時計とメダルは外交史料館に所蔵されていて,特別展などで公開展示されます。

1860(安政7)年の2月,日米修好通商条約の批准書交換のため,外国奉行・新見正興(しんみまさおき)を正使とする使節団がアメリカ軍艦ポーハタン号に乗船してアメリカに向かいました。この使節が「万延元年遣米使節」と呼ばれています。 このとき遣米使節団を護衛するという名目で太平洋を横断し,アメリカ(サンフランシスコ)に渡ったのが勝海舟を艦長とする咸臨丸でした。使節団一行がワシントンに到着したのは同年(万延元年)5月,新見正興らはそこでブキャナン大統領に謁見し,国務長官との間で批准書を交換しました。 記念碑は,日米修好通商条約が批准されて100年目にあたる1960(昭和35)年に「日米修好通商百年記念行事運営会」によって建てられたものです。ちょうどペリーの像と向かい合うかたちになっていますが、なぜ芝公園内に建てられたのかは不明です。 また,ブキャナン大統領から使節団に贈られた大統領の肖像入りの金時計とメダルは外交史料館に所蔵されていて,特別展などで公開展示されます。

幕臣・勝海舟は1859(安政6)年から1868(明治元)年までこの地に自宅を置いていました。 長崎の海軍伝習所でオランダの士官から航海術を学んだ海舟は,ここに転居した年に幕府から渡米を命じられ,翌1860(安政7)年,艦長として幕府の軍艦・咸臨丸に乗船し,サンフランシスコに向けて出港しました。渡米の目的は,日米修好通商条約批准のために派遣される幕府の遣米使節団の護衛ということでしたが,日本人の航海術を向上させるというねらいもあったようです。実際,アメリカ人乗員の手を借りながらも主に日本人船員が操船して太平洋の横断に成功しサンフランシスコに到着しましたが,勝海舟自身は航海中船酔いに苦しんでいたという記録が残されています。 このときの咸臨丸には,福沢諭吉や通訳としてジョン万次郎も乗船していました。 帰国後,軍艦奉行並となった海舟の建言により,1864(元治元)年,神戸に海軍操練所が設立されましたが,年末に海舟は免職となり翌年には海軍操練所も閉鎖されてしまいます。

幕臣・勝海舟は1859(安政6)年から1868(明治元)年までこの地に自宅を置いていました。 長崎の海軍伝習所でオランダの士官から航海術を学んだ海舟は,ここに転居した年に幕府から渡米を命じられ,翌1860(安政7)年,艦長として幕府の軍艦・咸臨丸に乗船し,サンフランシスコに向けて出港しました。渡米の目的は,日米修好通商条約批准のために派遣される幕府の遣米使節団の護衛ということでしたが,日本人の航海術を向上させるというねらいもあったようです。実際,アメリカ人乗員の手を借りながらも主に日本人船員が操船して太平洋の横断に成功しサンフランシスコに到着しましたが,勝海舟自身は航海中船酔いに苦しんでいたという記録が残されています。 このときの咸臨丸には,福沢諭吉や通訳としてジョン万次郎も乗船していました。 帰国後,軍艦奉行並となった海舟の建言により,1864(元治元)年,神戸に海軍操練所が設立されましたが,年末に海舟は免職となり翌年には海軍操練所も閉鎖されてしまいます。

ジョン万次郎(本名は仲濱萬次郎)は,土佐の中浜(現,高知県土佐清水市)で漁師の次男として生まれました。1841(天保12)年14歳の頃,漁の最中に遭難して無人島に漂着,アメリカの捕鯨船に助けられ,ハワイを経てアメリカに渡りました。8年間をアメリカ本土で過ごし,英語や測量,航海技術などを身に着けて万次郎が帰国したのは1851(嘉永4)年のことでした。 1860(安政7)年,日米修好通商条約批准のため幕府の遣米使節団がアメリカ船に乗船して渡米しますが,このとき護衛を名目として共に渡米する勝海舟を艦長とする咸臨丸に,万次郎は通訳として乗り込むことになりました。この縁で,勝海舟と親しくなった万次郎は,帰国後も海舟と連れ立って浅草にある鰻屋「やっ古」に好物のウナギを食べに行っていたと伝えられています。 万次郎が亡くなったのは1898(明治31)年,71歳のときでした。彼はキリスト教徒でしたが,墓は生前に谷中の仏心寺に用意していたもので,1920(大正9)年に雑司ヶ谷霊園に移されたとされています。

ジョン万次郎(本名は仲濱萬次郎)は,土佐の中浜(現,高知県土佐清水市)で漁師の次男として生まれました。1841(天保12)年14歳の頃,漁の最中に遭難して無人島に漂着,アメリカの捕鯨船に助けられ,ハワイを経てアメリカに渡りました。8年間をアメリカ本土で過ごし,英語や測量,航海技術などを身に着けて万次郎が帰国したのは1851(嘉永4)年のことでした。 1860(安政7)年,日米修好通商条約批准のため幕府の遣米使節団がアメリカ船に乗船して渡米しますが,このとき護衛を名目として共に渡米する勝海舟を艦長とする咸臨丸に,万次郎は通訳として乗り込むことになりました。この縁で,勝海舟と親しくなった万次郎は,帰国後も海舟と連れ立って浅草にある鰻屋「やっ古」に好物のウナギを食べに行っていたと伝えられています。 万次郎が亡くなったのは1898(明治31)年,71歳のときでした。彼はキリスト教徒でしたが,墓は生前に谷中の仏心寺に用意していたもので,1920(大正9)年に雑司ヶ谷霊園に移されたとされています。

日本が開国して以降,明治維新直後までの間に外国人が攘夷派の武士たちによって襲撃される事件,殺傷される事件が度々起こっています。 オランダ生まれのアメリカ人ヘンリー・ヒュースケンが殺害されたのは1860(万延元)年の12月,場所は古川に架かる一之橋と赤羽橋の間にあった中之橋のあたりでした。ヒュースケンは,アメリカの初代総領事ハリスの通訳兼書記官として,1856(安政3)年に,領事館が開かれた伊豆下田に着任し,日米修好通商条約の締結に尽力しました。1859(安政6)年,麻布の善福寺に公使館が設けられたことで江戸に入ります。 事件が起きた当日,ヒュースケンは幕府とプロイセン(現在のドイツ北部からボーランド西部一帯を領土としていた王国)との修好通商条約締結の斡旋にあたっていましたが,プロイセン使節の宿舎だった芝の赤羽接遇所から公使館に騎馬で帰る途中,中之橋にさしかかったあたりで浪士の一団に襲われ,治療の甲斐無く翌日死亡しました。享年28歳。 これが幕末に外国人が殺害された初めての事件となりました。

日本が開国して以降,明治維新直後までの間に外国人が攘夷派の武士たちによって襲撃される事件,殺傷される事件が度々起こっています。 オランダ生まれのアメリカ人ヘンリー・ヒュースケンが殺害されたのは1860(万延元)年の12月,場所は古川に架かる一之橋と赤羽橋の間にあった中之橋のあたりでした。ヒュースケンは,アメリカの初代総領事ハリスの通訳兼書記官として,1856(安政3)年に,領事館が開かれた伊豆下田に着任し,日米修好通商条約の締結に尽力しました。1859(安政6)年,麻布の善福寺に公使館が設けられたことで江戸に入ります。 事件が起きた当日,ヒュースケンは幕府とプロイセン(現在のドイツ北部からボーランド西部一帯を領土としていた王国)との修好通商条約締結の斡旋にあたっていましたが,プロイセン使節の宿舎だった芝の赤羽接遇所から公使館に騎馬で帰る途中,中之橋にさしかかったあたりで浪士の一団に襲われ,治療の甲斐無く翌日死亡しました。享年28歳。 これが幕末に外国人が殺害された初めての事件となりました。