グローバルな歴史をたどる東京おさんぽマップ

東京にある,世界とのつながりが感じられる史跡や文化財を紹介しています。東京を散歩しながら,時空を飛び越えてみませんか!

関連するめっけブック

関連するめっけブック

紹介スポット

- 104件アーネスト・サトウは,幕末・維新期の激動する政情を自らの体験を踏まえて記録した『一外交官の見た明治維新』の著者として知られています。 ロンドンで生まれたサトウは,1862(文久2)年に英国駐日公使館の通訳(当初は見習い)として19歳で来日し,英国公使オールコック,ついでパークスを補佐しました。サトウは,来日直後に起きた薩摩藩士によるイギリス人殺傷事件(生麦事件)の交渉のため通訳として鹿児島に行き,交渉決裂後に起きた薩英戦争を目撃しています。翌年の列強4国と長州藩との戦争(下関戦争)のときにも英国艦隊に同行していました。 サトウは正式ではありませんが武田兼(かね)という日本人女性を妻とし二男一女をもうけています。1884(明治17)年にいったん日本を離れ、シャム(現在のタイ)やウルグアイなどに外交官として駐在しますが,離日に際して当時の麹町区富士見町にあった旧旗本屋敷を購入し,家族と日本滞在時の居宅としました。 碑は1981(昭和56)年に法政大学が建てたもので,そこがサトウの屋敷跡であることが記されています。サトウは,1895(明治28)年に英国公使として帰任し,1900(明治33)年まで滞在しました。

アーネスト・サトウは,幕末・維新期の激動する政情を自らの体験を踏まえて記録した『一外交官の見た明治維新』の著者として知られています。 ロンドンで生まれたサトウは,1862(文久2)年に英国駐日公使館の通訳(当初は見習い)として19歳で来日し,英国公使オールコック,ついでパークスを補佐しました。サトウは,来日直後に起きた薩摩藩士によるイギリス人殺傷事件(生麦事件)の交渉のため通訳として鹿児島に行き,交渉決裂後に起きた薩英戦争を目撃しています。翌年の列強4国と長州藩との戦争(下関戦争)のときにも英国艦隊に同行していました。 サトウは正式ではありませんが武田兼(かね)という日本人女性を妻とし二男一女をもうけています。1884(明治17)年にいったん日本を離れ、シャム(現在のタイ)やウルグアイなどに外交官として駐在しますが,離日に際して当時の麹町区富士見町にあった旧旗本屋敷を購入し,家族と日本滞在時の居宅としました。 碑は1981(昭和56)年に法政大学が建てたもので,そこがサトウの屋敷跡であることが記されています。サトウは,1895(明治28)年に英国公使として帰任し,1900(明治33)年まで滞在しました。

イギリスとの間に修好通商条約が結ばれたのは1858(安政5)年のことでした。これを受けて翌年高輪の東禅寺に最初のイギリス公使館が設けられ,初代公使としてラザフォード・オールコックが着任しました。山門前には「最初のイギリス公使宿館跡」の碑が建てられています。 東禅寺にあったイギリス公使館は2度襲撃に遭っています。1861(文久元)年に起きた第一次東禅寺事件は,オールコックが長崎から江戸への帰路に海路ではなく陸路(東海道)を通ったことで「神州日本が穢された」と憤慨した水戸の脱藩士14名がオールコックの殺害を目的に襲撃したものです。この企ては失敗に終わり,彼らは殺害・逮捕されましたが,そのときの弾痕や刀傷は今も玄関の柱などに残っています。 翌年の第二次東禅寺事件は,警備にあたっていた松本藩士が館内に侵入してイギリス人水兵2名を殺害,自身も自刃したもので,藩による警備の解除と日本人同士の戦いを防ごうとしたことが理由とされています。

イギリスとの間に修好通商条約が結ばれたのは1858(安政5)年のことでした。これを受けて翌年高輪の東禅寺に最初のイギリス公使館が設けられ,初代公使としてラザフォード・オールコックが着任しました。山門前には「最初のイギリス公使宿館跡」の碑が建てられています。 東禅寺にあったイギリス公使館は2度襲撃に遭っています。1861(文久元)年に起きた第一次東禅寺事件は,オールコックが長崎から江戸への帰路に海路ではなく陸路(東海道)を通ったことで「神州日本が穢された」と憤慨した水戸の脱藩士14名がオールコックの殺害を目的に襲撃したものです。この企ては失敗に終わり,彼らは殺害・逮捕されましたが,そのときの弾痕や刀傷は今も玄関の柱などに残っています。 翌年の第二次東禅寺事件は,警備にあたっていた松本藩士が館内に侵入してイギリス人水兵2名を殺害,自身も自刃したもので,藩による警備の解除と日本人同士の戦いを防ごうとしたことが理由とされています。

鎖国下で欧州の国として唯一通商関係にあったオランダでしたが,幕府との間に正式に修好通商条約を結んだのは1858(安政5)年のことで,アメリカに一ヶ月ほどおくれをとってしまいました。 最初の公使館は,三田の浄土宗寺院・西応寺に設けられています。公使館として使用されたのは書院と庫裡の2階でしたが, 1868(慶応3)年に三田の薩摩藩邸が庄内藩などによって焼き討ちされたときの兵火で西応寺が全焼したため,公使館は伊皿子坂(いさらござか)近くの長応寺(現存していません)に移りました。 西応寺に併設されている幼稚園のある場所が,最初のオランダ公使館が設けられていたところと推定されていて,西応寺門前には「最初のオランダ公使宿館跡」の碑が建てられています。なお西応寺は,オランダ公使館が設置される前の1858年,日英修好通商条約締結のために来日したイギリスの使節の宿舎とされたところでもあります。

鎖国下で欧州の国として唯一通商関係にあったオランダでしたが,幕府との間に正式に修好通商条約を結んだのは1858(安政5)年のことで,アメリカに一ヶ月ほどおくれをとってしまいました。 最初の公使館は,三田の浄土宗寺院・西応寺に設けられています。公使館として使用されたのは書院と庫裡の2階でしたが, 1868(慶応3)年に三田の薩摩藩邸が庄内藩などによって焼き討ちされたときの兵火で西応寺が全焼したため,公使館は伊皿子坂(いさらござか)近くの長応寺(現存していません)に移りました。 西応寺に併設されている幼稚園のある場所が,最初のオランダ公使館が設けられていたところと推定されていて,西応寺門前には「最初のオランダ公使宿館跡」の碑が建てられています。なお西応寺は,オランダ公使館が設置される前の1858年,日英修好通商条約締結のために来日したイギリスの使節の宿舎とされたところでもあります。

幕府は1858(安政5)年に欧米の5ヶ国(米・蘭・露・英・仏)との間に相次いで修好通商条約を結びました。まとめて「安政の五カ国条約」と呼ばれていますが,各国に一歩遅れたフランスは,通常は修好通商条約に先立って結ばれる和親条約の段階を経ていません。 翌年,フランス最初の公使館が三田の済海寺に設けられ,初代公使ド・ベルクールが着任しました。この頃は,外国人襲撃事件・殺傷事件が頻繁に起きていましたが,済海寺でも1860(万延元)年に公使館の旗番だったイタリア人ナタールが2人の武士に斬られるという事件が起きています。 1863(文久3)年に2代目公使として着任したレオン・ロッシュは,薩摩藩・長州藩など倒幕勢力を支援するイギリス公使パークスに対抗し,幕府を積極的に支援して軍制改革などに協力しました。公使館として使用されたのは済海寺の書院や庫裏で,のちに玄関や門などが増築されましたが,1870(明治3)年に引き払いとなりました。 済海寺の門を入った左手に「最初のフランス公使宿館跡」の碑が建てられています。

幕府は1858(安政5)年に欧米の5ヶ国(米・蘭・露・英・仏)との間に相次いで修好通商条約を結びました。まとめて「安政の五カ国条約」と呼ばれていますが,各国に一歩遅れたフランスは,通常は修好通商条約に先立って結ばれる和親条約の段階を経ていません。 翌年,フランス最初の公使館が三田の済海寺に設けられ,初代公使ド・ベルクールが着任しました。この頃は,外国人襲撃事件・殺傷事件が頻繁に起きていましたが,済海寺でも1860(万延元)年に公使館の旗番だったイタリア人ナタールが2人の武士に斬られるという事件が起きています。 1863(文久3)年に2代目公使として着任したレオン・ロッシュは,薩摩藩・長州藩など倒幕勢力を支援するイギリス公使パークスに対抗し,幕府を積極的に支援して軍制改革などに協力しました。公使館として使用されたのは済海寺の書院や庫裏で,のちに玄関や門などが増築されましたが,1870(明治3)年に引き払いとなりました。 済海寺の門を入った左手に「最初のフランス公使宿館跡」の碑が建てられています。

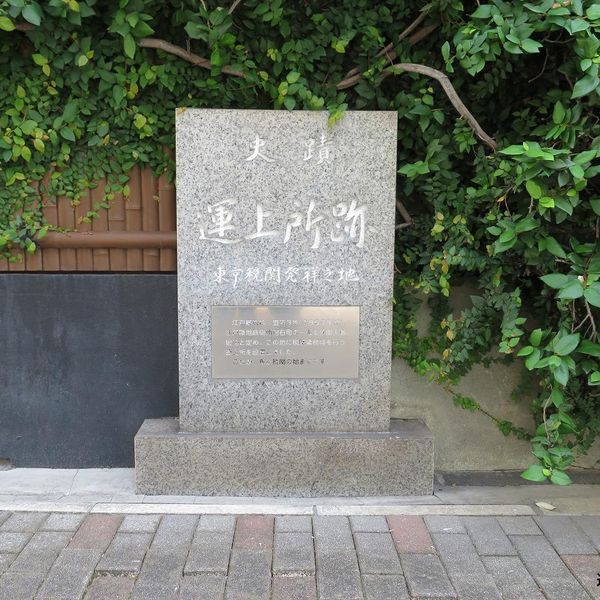

老舗料亭「つきじ治作」のあるところにかつて東京運上所がありました。運上所は現在の税関の前身にあたります。 築地に運上所が開設されたのは,元号が明治に変わる直前の1867(慶応3)年10月。江戸幕府は,1858(安政5)年に結ばれた安政の五カ国条約に基づき,開港場とされた神奈川(横浜),長崎などに貿易のため来日する外国人の居住地区として外国人居留地を設けました。条約には江戸の開市も定められていたので,幕府は築地鉄砲洲明石町の一帯を外国人居留地とすることとし,その一角に運上所が設けられたのです。 明治維新により江戸は東京と改称され,1869年1月1日(明治元年11月19日)に開市・開港されましたが,築地での貿易は港近くの水深が浅く整備が進まなかったため振いませんでした。ただ,横浜の外国人居留地と船で往来できる便の良い場所でしたので外国公使館や領事館が置かれ,教会や学校が数多く作られました。 条約改正によって1899(明治32)年に領事裁判権が撤廃されると築地の外国人居留地は廃止され,1872(明治5)年から横浜税関の東京税関支署となっていたかつての東京運上所も移転することになりました。

老舗料亭「つきじ治作」のあるところにかつて東京運上所がありました。運上所は現在の税関の前身にあたります。 築地に運上所が開設されたのは,元号が明治に変わる直前の1867(慶応3)年10月。江戸幕府は,1858(安政5)年に結ばれた安政の五カ国条約に基づき,開港場とされた神奈川(横浜),長崎などに貿易のため来日する外国人の居住地区として外国人居留地を設けました。条約には江戸の開市も定められていたので,幕府は築地鉄砲洲明石町の一帯を外国人居留地とすることとし,その一角に運上所が設けられたのです。 明治維新により江戸は東京と改称され,1869年1月1日(明治元年11月19日)に開市・開港されましたが,築地での貿易は港近くの水深が浅く整備が進まなかったため振いませんでした。ただ,横浜の外国人居留地と船で往来できる便の良い場所でしたので外国公使館や領事館が置かれ,教会や学校が数多く作られました。 条約改正によって1899(明治32)年に領事裁判権が撤廃されると築地の外国人居留地は廃止され,1872(明治5)年から横浜税関の東京税関支署となっていたかつての東京運上所も移転することになりました。

アメリカの最初の公使館は,初代公使タウンゼント・ハリスによって1859(安政6)年に麻布の善福寺に開設されました。築地の外国人居留地内に移されたのは1875(明治8)年のこと。公使館は新築された建物でようやくその形容を整えたといえます。その後,1890(明治23)年に赤坂葵町に移転し,アメリカ大使館として現在に至っています。 公使館の移転後に残された石標は,この地でアメリカ独立100周年を迎えた際につくられたもので,現在,中央区にはそのうちの5個が居留地時代を伝えるモニュメントとして残されています。聖路加国際大学のトイスラー記念館前に置かれた3個には,それぞれアメリカの国章で初期の13州を示す星が配された盾,アメリカの国鳥である白頭鷲と星と盾,そして星が刻まれています。

アメリカの最初の公使館は,初代公使タウンゼント・ハリスによって1859(安政6)年に麻布の善福寺に開設されました。築地の外国人居留地内に移されたのは1875(明治8)年のこと。公使館は新築された建物でようやくその形容を整えたといえます。その後,1890(明治23)年に赤坂葵町に移転し,アメリカ大使館として現在に至っています。 公使館の移転後に残された石標は,この地でアメリカ独立100周年を迎えた際につくられたもので,現在,中央区にはそのうちの5個が居留地時代を伝えるモニュメントとして残されています。聖路加国際大学のトイスラー記念館前に置かれた3個には,それぞれアメリカの国章で初期の13州を示す星が配された盾,アメリカの国鳥である白頭鷲と星と盾,そして星が刻まれています。

聖路加国際病院のすぐ近くにある古代ギリシアの神殿風の建物が,東京最古のカトリック教会といわれるカトリック築地教会です。 ここに初めて教会が建てられたのは,1878(明治11)年のこと。フランスのパリ外国宣教会に所属する宣教師マラン神父とミドン神父によって,外国人居留地内だった現在地に赤レンガ,ゴシック様式の「築地司教座聖堂」が建てられました。当時の聖堂は,長崎の大浦天主堂に匹敵する建物だったと伝えられています。 以後,築地教会は東京以北の宣教の中心となっていましたが,1923(大正12)年の関東大震災で聖堂が倒壊してしまいます。現在の聖堂は1926(大正15)年に再建されたもので,一見すると石造りに見えますが実は木造モルタル造,震災後の厳しい状況の下で苦心して建てられたことが窺われます。 太平洋戦争では,聖路加国際病院の近くにあったため空襲の被害を免れたといわれます。旧聖堂の時代から使われてきた銅製の洋鐘は,1876(明治9)年にフランスでつくられたもので,現在も教会の敷地内に保存されています。

聖路加国際病院のすぐ近くにある古代ギリシアの神殿風の建物が,東京最古のカトリック教会といわれるカトリック築地教会です。 ここに初めて教会が建てられたのは,1878(明治11)年のこと。フランスのパリ外国宣教会に所属する宣教師マラン神父とミドン神父によって,外国人居留地内だった現在地に赤レンガ,ゴシック様式の「築地司教座聖堂」が建てられました。当時の聖堂は,長崎の大浦天主堂に匹敵する建物だったと伝えられています。 以後,築地教会は東京以北の宣教の中心となっていましたが,1923(大正12)年の関東大震災で聖堂が倒壊してしまいます。現在の聖堂は1926(大正15)年に再建されたもので,一見すると石造りに見えますが実は木造モルタル造,震災後の厳しい状況の下で苦心して建てられたことが窺われます。 太平洋戦争では,聖路加国際病院の近くにあったため空襲の被害を免れたといわれます。旧聖堂の時代から使われてきた銅製の洋鐘は,1876(明治9)年にフランスでつくられたもので,現在も教会の敷地内に保存されています。

かつての築地市場があった辺り,もと外国人居留地の南に接するところに軍艦操練所がありました。これは,洋式軍艦の操縦法を教授するため江戸幕府が設けた施設です。 その跡地に建てられたのが日本初の本格的な洋風ホテル,築地ホテル館。設計にあたったのはアメリカ人技師R.P.ブリジェンスと横浜で洋風建築の技術を学んだ清水組(現在の清水建設)二代目の清水喜助でした。 竣工したのは1868(慶応4)年,幕府はすでに崩壊していました。ホテル館は,中央に塔屋がそびえる擬洋風の木造2階建て。瓦屋根で外側はなまこ壁,内壁には漆喰が塗られていました。客室は全102室で水洗トイレが付き,シャワー室やビリヤード室,バーも備えられていたといいます。 築地ホテル館は東京の新名所として評判となり,多くの人々が見物に訪れ,錦絵にも描かれました。しかし,築地での貿易が振わなかったため宿泊客は多くなく,1872(明治5)に起きた京橋一帯の大火によって焼失してしまいました。 タイムドーム明石(中央区明石町12-1 中央区保健所等複合施設6階)に築地ホテル館の立体模型が展示されています。

かつての築地市場があった辺り,もと外国人居留地の南に接するところに軍艦操練所がありました。これは,洋式軍艦の操縦法を教授するため江戸幕府が設けた施設です。 その跡地に建てられたのが日本初の本格的な洋風ホテル,築地ホテル館。設計にあたったのはアメリカ人技師R.P.ブリジェンスと横浜で洋風建築の技術を学んだ清水組(現在の清水建設)二代目の清水喜助でした。 竣工したのは1868(慶応4)年,幕府はすでに崩壊していました。ホテル館は,中央に塔屋がそびえる擬洋風の木造2階建て。瓦屋根で外側はなまこ壁,内壁には漆喰が塗られていました。客室は全102室で水洗トイレが付き,シャワー室やビリヤード室,バーも備えられていたといいます。 築地ホテル館は東京の新名所として評判となり,多くの人々が見物に訪れ,錦絵にも描かれました。しかし,築地での貿易が振わなかったため宿泊客は多くなく,1872(明治5)に起きた京橋一帯の大火によって焼失してしまいました。 タイムドーム明石(中央区明石町12-1 中央区保健所等複合施設6階)に築地ホテル館の立体模型が展示されています。

立教大学など立教学院のルーツは,アメリカ聖公会の宣教師チャニング・M・ウィリアムズが,1974(明治7)年に築地の外国人居留地に開いた「立教学校」という名の私塾にあります。立教学校は,その後の大火事による移転や閉鎖を経て,1883(明治16)年には,ハーバード大学で建築学を修めたガーディナー校長のもと,築地外国人居留地37番に尖塔や礼拝堂,寄宿舎などを備えた本格的なレンガ校舎が完成し「立教大学校」と称するようになります。しかしこの校舎は1894(明治27)年の大地震で倒壊し,記念碑のある場所に移転することになりました。なお築地居留地37番には,後に聖路加病院が開設されます。 記念碑は立教大学卒業の彫刻家が制作したもので,立教学院創立125周年を記念して2000(平成12)年に建てられました。碑の前面には「すべての人に仕える者になりなさい」との聖マルコによる福音書の一説が刻まれています。なお,立教大学が現在の池袋に移ったのは1918(大正7)年のことです。

立教大学など立教学院のルーツは,アメリカ聖公会の宣教師チャニング・M・ウィリアムズが,1974(明治7)年に築地の外国人居留地に開いた「立教学校」という名の私塾にあります。立教学校は,その後の大火事による移転や閉鎖を経て,1883(明治16)年には,ハーバード大学で建築学を修めたガーディナー校長のもと,築地外国人居留地37番に尖塔や礼拝堂,寄宿舎などを備えた本格的なレンガ校舎が完成し「立教大学校」と称するようになります。しかしこの校舎は1894(明治27)年の大地震で倒壊し,記念碑のある場所に移転することになりました。なお築地居留地37番には,後に聖路加病院が開設されます。 記念碑は立教大学卒業の彫刻家が制作したもので,立教学院創立125周年を記念して2000(平成12)年に建てられました。碑の前面には「すべての人に仕える者になりなさい」との聖マルコによる福音書の一説が刻まれています。なお,立教大学が現在の池袋に移ったのは1918(大正7)年のことです。

女子学院の歴史は1870(明治3)年に,築地外国人居留地6番に設立された「A6番女学校」から始まります。 創立者のジュリア・カロゾロス(カロザース)は,1869(明治2)年に夫とともに来日したプロテスタント,アメリカ長老派教会の宣教師でした。その後,A6番女学校は同じ築地にあったB6番女学校(後の新栄女学校)や原女学校と合流し,1890(明治23)年に桜井女学校と合併して「女子学院」と改称,現在の千代田区一番町に新校舎を建てて新たにスタートしました。 記念碑は,創立130周年を迎える前年の1999(平成11)に建てられたものですが,本来の発祥の地には建物があるため,そこから少し離れた現在地にあります。

女子学院の歴史は1870(明治3)年に,築地外国人居留地6番に設立された「A6番女学校」から始まります。 創立者のジュリア・カロゾロス(カロザース)は,1869(明治2)年に夫とともに来日したプロテスタント,アメリカ長老派教会の宣教師でした。その後,A6番女学校は同じ築地にあったB6番女学校(後の新栄女学校)や原女学校と合流し,1890(明治23)年に桜井女学校と合併して「女子学院」と改称,現在の千代田区一番町に新校舎を建てて新たにスタートしました。 記念碑は,創立130周年を迎える前年の1999(平成11)に建てられたものですが,本来の発祥の地には建物があるため,そこから少し離れた現在地にあります。