グローバルな歴史をたどる東京おさんぽマップ

東京にある,世界とのつながりが感じられる史跡や文化財を紹介しています。東京を散歩しながら,時空を飛び越えてみませんか!

関連するめっけブック

関連するめっけブック

紹介スポット

- 104件江戸時代の人々は幾度もの凶作や飢饉に見舞われました。そんなときに頼りになるのが救荒作物の代表ともいえる甘藷=サツマイモです。 青木昆陽は,その甘藷の栽培・普及に努めた人物として知られています。 昆陽は初め儒学を学び,江戸で私塾を開いていましたが,町奉行大岡忠相に見いだされ幕府に仕えることになりました。救荒作物としての甘藷の効用を説いた『蕃藷考(ばんしょこう)』を著して幕府に提出したのが1735(享保20)年,享保の大飢饉があった翌々年のことでした。これが将軍徳川吉宗に認められて昆陽は甘藷の試作に取組み,種芋が全国に配布されて甘藷栽培が定着していきました。 また,昆陽は洋学の先駆者ともいわれています。 彼は,西洋の実学を積極的に吸収しようとした徳川吉宗からオランダ語の学習を命じられ,オランダ通詞から言語や西洋文化などを学び蘭学興隆の礎を築きました。門人には前野良沢がいます。 昆陽の別邸近く,目黒不動尊に墓がありますが,墓碑の「甘藷先生之墓」の文字は昆陽自身が刻んだものです。また独鈷(どっこ)の瀧の脇にある大きな顕彰碑は,1911(明治44)年に建てられたもので昆陽の生涯や業績が記されています。

江戸時代の人々は幾度もの凶作や飢饉に見舞われました。そんなときに頼りになるのが救荒作物の代表ともいえる甘藷=サツマイモです。 青木昆陽は,その甘藷の栽培・普及に努めた人物として知られています。 昆陽は初め儒学を学び,江戸で私塾を開いていましたが,町奉行大岡忠相に見いだされ幕府に仕えることになりました。救荒作物としての甘藷の効用を説いた『蕃藷考(ばんしょこう)』を著して幕府に提出したのが1735(享保20)年,享保の大飢饉があった翌々年のことでした。これが将軍徳川吉宗に認められて昆陽は甘藷の試作に取組み,種芋が全国に配布されて甘藷栽培が定着していきました。 また,昆陽は洋学の先駆者ともいわれています。 彼は,西洋の実学を積極的に吸収しようとした徳川吉宗からオランダ語の学習を命じられ,オランダ通詞から言語や西洋文化などを学び蘭学興隆の礎を築きました。門人には前野良沢がいます。 昆陽の別邸近く,目黒不動尊に墓がありますが,墓碑の「甘藷先生之墓」の文字は昆陽自身が刻んだものです。また独鈷(どっこ)の瀧の脇にある大きな顕彰碑は,1911(明治44)年に建てられたもので昆陽の生涯や業績が記されています。

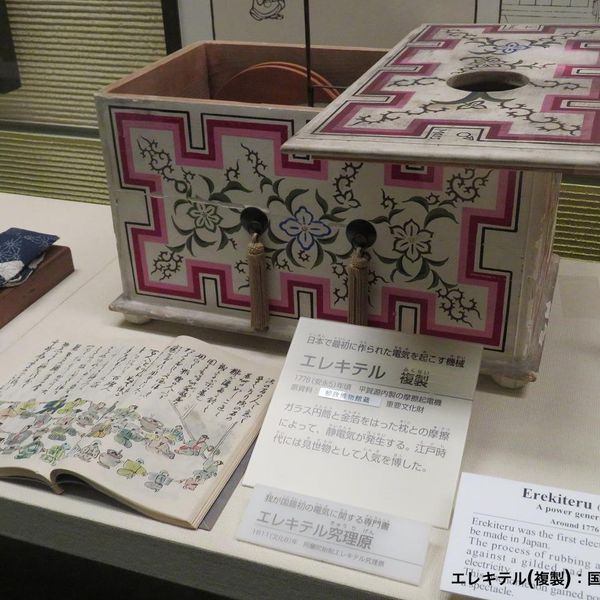

碑が立っているのは,かつての深川清住町で平賀源内の自宅があったところです。平賀源内は,博物学者,蘭学者,薬品会仕掛人,からくり師,洋画の導入者,小説を書く戯作者(げさくしゃ)など多芸多才な活動で知られる人物で,毛織物の試作,火浣布(かかんぷ)=石綿や寒暖計など数々の発明もしています。源内は,1776(安永5)年にここで静電気を発生させる装置=エレキテルをつくり,たびたび実験を行いました。エレキテルは,木製の箱についているハンドルを回し,摩擦で発生した静電気を蓄電板に蓄えて放電させるものです。当時のオランダでは医療器具としてとして使われていました。源内は,長崎に遊学した際に壊れたものを手に入れ,これをもとにつくったと考えられています。源内が製作したエレキテルは2台が現存していますが,うち1台は国の重要文化財として郵政博物館(墨田区押上1-1-2 東京スカイツリータウン・ソラマチ9F)に所蔵され,不定期で展示されています。

碑が立っているのは,かつての深川清住町で平賀源内の自宅があったところです。平賀源内は,博物学者,蘭学者,薬品会仕掛人,からくり師,洋画の導入者,小説を書く戯作者(げさくしゃ)など多芸多才な活動で知られる人物で,毛織物の試作,火浣布(かかんぷ)=石綿や寒暖計など数々の発明もしています。源内は,1776(安永5)年にここで静電気を発生させる装置=エレキテルをつくり,たびたび実験を行いました。エレキテルは,木製の箱についているハンドルを回し,摩擦で発生した静電気を蓄電板に蓄えて放電させるものです。当時のオランダでは医療器具としてとして使われていました。源内は,長崎に遊学した際に壊れたものを手に入れ,これをもとにつくったと考えられています。源内が製作したエレキテルは2台が現存していますが,うち1台は国の重要文化財として郵政博物館(墨田区押上1-1-2 東京スカイツリータウン・ソラマチ9F)に所蔵され,不定期で展示されています。

若狭(現,福井県)小浜藩の藩医・杉田玄白が著した『蘭学事始』には,オランダ語の解剖学書『ターヘル・アナトミア』を4年がかりで翻訳し,1774(安永3)年に『解体新書』を刊行するまでの苦心の様子が描かれています。 その翻訳作業は碑が建てられているこの地にあった豊前(現,大分県)中津藩中屋敷の一室で行われました。 翻訳作業の中心となった前野良沢は中津藩の藩医で,小浜藩の藩医中川淳庵(じゅんあん)や幕府奥医師の桂川甫周(ほしゅう)らもこの作業に加わっていました。公刊された『解体新書』は日本の医学の発展に大いに寄与し,また蘭学勃興の発端となりました。 碑の右側,赤い石には『解体新書』にある人体の図が,左側の黒っぽい石には標題として「蘭学の泉はここに」という文字が刻まれています。また撰文は,蘭学者緒方洪庵(こうあん)の曾孫にあたる元東京大学教授・緒方富雄によるものです。

若狭(現,福井県)小浜藩の藩医・杉田玄白が著した『蘭学事始』には,オランダ語の解剖学書『ターヘル・アナトミア』を4年がかりで翻訳し,1774(安永3)年に『解体新書』を刊行するまでの苦心の様子が描かれています。 その翻訳作業は碑が建てられているこの地にあった豊前(現,大分県)中津藩中屋敷の一室で行われました。 翻訳作業の中心となった前野良沢は中津藩の藩医で,小浜藩の藩医中川淳庵(じゅんあん)や幕府奥医師の桂川甫周(ほしゅう)らもこの作業に加わっていました。公刊された『解体新書』は日本の医学の発展に大いに寄与し,また蘭学勃興の発端となりました。 碑の右側,赤い石には『解体新書』にある人体の図が,左側の黒っぽい石には標題として「蘭学の泉はここに」という文字が刻まれています。また撰文は,蘭学者緒方洪庵(こうあん)の曾孫にあたる元東京大学教授・緒方富雄によるものです。

記念碑は,小塚原回向院(こづかっぱらえこういん)の本堂に入って右側の壁面にあります。 この回向院のあるあたりは,江戸時代には「仕置場」と呼ばれた刑場でした。小塚原回向院は,牢死者や刑死者等の供養のため本所にある回向院が1667(寛文7)年に開いた寺院です。 1771(明和8)年,ここで行われた刑死者の腑分け(解剖)に立ち会った前野良沢・杉田玄白らは,オランダ語で書かれた解剖学書『ターヘル・アナトミア』にあった解剖図の正確さに大きな衝撃を受けました。このことが,やがて『解体新書』として結実する『ターヘル・アナトミア』の翻訳作業をはじめるきっかけとなったのです。 記念碑は,腑分けのあった年から150年が過ぎた1922(大正11)年に回向院の本堂裏に建てられましたが,戦災で破損したことから1959(昭和34)年に日本医史学会・日本医学会・日本医師会によって『解体新書』の表紙を模した青銅板だけが現在の場所に移されました。

記念碑は,小塚原回向院(こづかっぱらえこういん)の本堂に入って右側の壁面にあります。 この回向院のあるあたりは,江戸時代には「仕置場」と呼ばれた刑場でした。小塚原回向院は,牢死者や刑死者等の供養のため本所にある回向院が1667(寛文7)年に開いた寺院です。 1771(明和8)年,ここで行われた刑死者の腑分け(解剖)に立ち会った前野良沢・杉田玄白らは,オランダ語で書かれた解剖学書『ターヘル・アナトミア』にあった解剖図の正確さに大きな衝撃を受けました。このことが,やがて『解体新書』として結実する『ターヘル・アナトミア』の翻訳作業をはじめるきっかけとなったのです。 記念碑は,腑分けのあった年から150年が過ぎた1922(大正11)年に回向院の本堂裏に建てられましたが,戦災で破損したことから1959(昭和34)年に日本医史学会・日本医学会・日本医師会によって『解体新書』の表紙を模した青銅板だけが現在の場所に移されました。

回向院の境内左手,墓地の前に6基の海難供養碑が建てられています。これらは海難事故で亡くなった人々を供養するためのものですが,そのなかに帆掛船の形をした碑があります。 1789(寛政元)年に三河(現,愛知県)平坂の施主により建てられたもので,表面には「勢州白子三州高浜溺死一切精霊」とあり,裏面には「光太夫」という名前が認められます。 光太夫とは,伊勢白子(現,三重県鈴鹿市)の船頭だった大黒屋光太夫のことで,井上靖の小説『おろしや国酔夢譚』の主人公になっています。 1782(天明2)年,光太夫の乗った廻船が江戸に向かう途中暴風のために漂流し,アリューシャン列島のアムチトカ島に漂着。約9年半をロシアで過ごしたのち1792(寛政4)年に,ロシア皇帝の命を受け日本との通商を求めるため根室に来航したラクスマンに伴われて帰国しました。この時の通商要求は通りませんでしたが,ラクスマンの来航は当時幕府の実権を握っていた老中松平定信の,以後の外国に対する政策を方向付けることになります。 一方,光太夫は江戸の薬草園に幽閉されてしまいますが,蘭学者などと交流し日本の洋学の発展に大きく貢献しました。

回向院の境内左手,墓地の前に6基の海難供養碑が建てられています。これらは海難事故で亡くなった人々を供養するためのものですが,そのなかに帆掛船の形をした碑があります。 1789(寛政元)年に三河(現,愛知県)平坂の施主により建てられたもので,表面には「勢州白子三州高浜溺死一切精霊」とあり,裏面には「光太夫」という名前が認められます。 光太夫とは,伊勢白子(現,三重県鈴鹿市)の船頭だった大黒屋光太夫のことで,井上靖の小説『おろしや国酔夢譚』の主人公になっています。 1782(天明2)年,光太夫の乗った廻船が江戸に向かう途中暴風のために漂流し,アリューシャン列島のアムチトカ島に漂着。約9年半をロシアで過ごしたのち1792(寛政4)年に,ロシア皇帝の命を受け日本との通商を求めるため根室に来航したラクスマンに伴われて帰国しました。この時の通商要求は通りませんでしたが,ラクスマンの来航は当時幕府の実権を握っていた老中松平定信の,以後の外国に対する政策を方向付けることになります。 一方,光太夫は江戸の薬草園に幽閉されてしまいますが,蘭学者などと交流し日本の洋学の発展に大きく貢献しました。

1792(寛政4)年,ロシア使節ラクスマンが根室に来航し,通商を求めるという事件がありました。老中田沼意次(おきつぐ)が実権を握っていた幕府は,この事件を受けて蝦夷地の調査に乗り出します。 最上徳内は,出羽国(現,山形県)村山郡の農家の出身。江戸で経世家・本多利明に天文・測量などを学んでいましたが,利明の推薦で1785(天明5)年の幕府による蝦夷地調査に加わることになります。この時には国後まででしたが,のちには択捉(えとろふ),得撫(うるっぷ),樺太なども探検し,アイヌの人々の生活やロシア語に精通するようになりました。 老中戸田氏教(うじのり)が立案したとされる1798(寛政10)年の大規模な蝦夷地調査にも参加し,幕臣の近藤重蔵配下として国後・択捉に渡っています。択捉島に「大日本恵登呂府」の標柱が立てられたのはこのときのことです。 蓮光寺は,現在の文京区小日向に下屋敷があった大垣藩主戸田家の墓所でしたので,その縁で徳内もここに葬られたと考えられます。透明なケースで保護されているのが徳内の墓碑で,右側の「贈正五位最上徳内之墓」と刻まれた碑は1911(明治44)年に建てられたものです。

【江戸の洋学と接近する列強への対応】蓮光寺に墓がある最上徳内は現在の山形県の農家出身の人物です。彼はどのようなことで歴史に名を残しているのでしょうか?

1792(寛政4)年,ロシア使節ラクスマンが根室に来航し,通商を求めるという事件がありました。老中田沼意次(おきつぐ)が実権を握っていた幕府は,この事件を受けて蝦夷地の調査に乗り出します。 最上徳内は,出羽国(現,山形県)村山郡の農家の出身。江戸で経世家・本多利明に天文・測量などを学んでいましたが,利明の推薦で1785(天明5)年の幕府による蝦夷地調査に加わることになります。この時には国後まででしたが,のちには択捉(えとろふ),得撫(うるっぷ),樺太なども探検し,アイヌの人々の生活やロシア語に精通するようになりました。 老中戸田氏教(うじのり)が立案したとされる1798(寛政10)年の大規模な蝦夷地調査にも参加し,幕臣の近藤重蔵配下として国後・択捉に渡っています。択捉島に「大日本恵登呂府」の標柱が立てられたのはこのときのことです。 蓮光寺は,現在の文京区小日向に下屋敷があった大垣藩主戸田家の墓所でしたので,その縁で徳内もここに葬られたと考えられます。透明なケースで保護されているのが徳内の墓碑で,右側の「贈正五位最上徳内之墓」と刻まれた碑は1911(明治44)年に建てられたものです。

ロシアが千島に積極的に進出してくるようになると,幕府は北方の島々を含む蝦夷地を直接統治しようとし,1798(寛政10)年に大規模な蝦夷地調査を実施しました。 このとき松前蝦夷地御用扱いに任じられた幕臣近藤重蔵(じゅうぞう)は,最上徳内らと共に国後島・択捉島を調査し,択捉島に「大日本恵登呂府」の標柱を建てそこが日本の領土であることを明らかにしています。翌年には再び国後・択捉に渡り,廻船業者・高田屋嘉兵衛の協力を得て択捉航路を開きました。以降も北方を探検して蝦夷地の事情を明らかにするとともに,北辺の防備について幕府に建言しています。 重蔵は正受院の東隣に滝野川文庫という書斎を設け,1822(文政5)年から4年の間ここに住みました。正受院にある近藤重蔵の石像は,これを記念して南画家・谷文晁(ぶんちょう)が描いた下絵をもとにつくらせたもので,石像のように甲冑に身を固めた姿で蝦夷地を探検したと伝えられています。

ロシアが千島に積極的に進出してくるようになると,幕府は北方の島々を含む蝦夷地を直接統治しようとし,1798(寛政10)年に大規模な蝦夷地調査を実施しました。 このとき松前蝦夷地御用扱いに任じられた幕臣近藤重蔵(じゅうぞう)は,最上徳内らと共に国後島・択捉島を調査し,択捉島に「大日本恵登呂府」の標柱を建てそこが日本の領土であることを明らかにしています。翌年には再び国後・択捉に渡り,廻船業者・高田屋嘉兵衛の協力を得て択捉航路を開きました。以降も北方を探検して蝦夷地の事情を明らかにするとともに,北辺の防備について幕府に建言しています。 重蔵は正受院の東隣に滝野川文庫という書斎を設け,1822(文政5)年から4年の間ここに住みました。正受院にある近藤重蔵の石像は,これを記念して南画家・谷文晁(ぶんちょう)が描いた下絵をもとにつくらせたもので,石像のように甲冑に身を固めた姿で蝦夷地を探検したと伝えられています。

実測に基づく精密な日本地図を初めてつくった人物として知られる伊能忠敬。その像が富岡八幡宮の大鳥居をくぐったすぐ左手にあります。 建てられたのは2001(平成13)年,忠敬が測量を始めた1800(寛政12)年から200年たったことを記念したものです。 下総(現,千葉県)佐原で家業の酒造業と名主の仕事に励んでいた忠敬が,江戸に出て幕府天文方の高橋至時(よしとき)を師とし,測量術や天文観測の技術を学んだのは50歳を過ぎてからでした。その頃,蝦夷地周辺ではロシアが活発な動きを見せていたため幕府は警戒を強めていて,高橋至時は蝦夷地の地図作成を幕府に願い出ていました。こうした背景があったことから忠敬による測量は,奥州街道を経て蝦夷地から始められました。 忠敬の測量はのちに幕府の事業となり,1816(文化13)年まで日本全国10回にわたって実施されます。それは,1821(文政4)年に「大日本沿海輿地全図」として実を結びましたが,忠敬自身は1818(文化15)年に亡くなっています。 八幡宮に銅像が建てられたのは,忠敬が深川黒江町(現,門前仲町1丁目)に住み,測量に赴く際には必ず八幡宮に参拝していたことを縁としています。

【江戸の洋学と接近する列強への対応】精密な日本地図をつくった人物として知られる伊能忠敬。彼が最初に測量の目的地としたのは北海道でした。それはなぜでしょうか?

実測に基づく精密な日本地図を初めてつくった人物として知られる伊能忠敬。その像が富岡八幡宮の大鳥居をくぐったすぐ左手にあります。 建てられたのは2001(平成13)年,忠敬が測量を始めた1800(寛政12)年から200年たったことを記念したものです。 下総(現,千葉県)佐原で家業の酒造業と名主の仕事に励んでいた忠敬が,江戸に出て幕府天文方の高橋至時(よしとき)を師とし,測量術や天文観測の技術を学んだのは50歳を過ぎてからでした。その頃,蝦夷地周辺ではロシアが活発な動きを見せていたため幕府は警戒を強めていて,高橋至時は蝦夷地の地図作成を幕府に願い出ていました。こうした背景があったことから忠敬による測量は,奥州街道を経て蝦夷地から始められました。 忠敬の測量はのちに幕府の事業となり,1816(文化13)年まで日本全国10回にわたって実施されます。それは,1821(文政4)年に「大日本沿海輿地全図」として実を結びましたが,忠敬自身は1818(文化15)年に亡くなっています。 八幡宮に銅像が建てられたのは,忠敬が深川黒江町(現,門前仲町1丁目)に住み,測量に赴く際には必ず八幡宮に参拝していたことを縁としています。

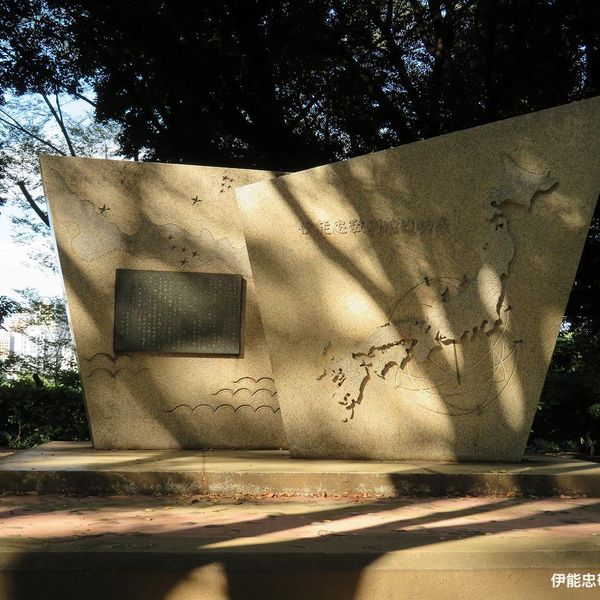

芝公園内にある芝丸山古墳の頂上に,日本地図が描かれた変わった形の碑が建てられています。 日本最初の実測地図は1821(文政4)年に完成した「大日本沿海輿地全図」ですが,それは伊能忠敬による全国の測地測量に基づいて作成されました。50歳を過ぎて測量術・天文観測の技術を学んだ忠敬が,初めて測量の旅に出たのは1800(寛政12)年,彼が55歳のときでした。以後,忠敬の測地測量は17年10回に及んでいます。 完成した日本地図は「伊能図」と呼ばれ国外持ち出しが禁じられますが,1828(文政11)年,オランダ商館付の医師・シーボルトが帰国直前に,その荷物から「伊能図」の写しなどが見つかり国外追放になるという事件が起きています。 東京地学協会は,1889(明治22)年に伊能忠敬の功績を顕彰するための碑を建てますが,それが戦災で失われてしまったため,1965(昭和40)年にここにあらためて碑を建てました。ここに建てられたのは,忠敬の測量の起点が芝公園の近く,高輪大木戸であったことによります。

芝公園内にある芝丸山古墳の頂上に,日本地図が描かれた変わった形の碑が建てられています。 日本最初の実測地図は1821(文政4)年に完成した「大日本沿海輿地全図」ですが,それは伊能忠敬による全国の測地測量に基づいて作成されました。50歳を過ぎて測量術・天文観測の技術を学んだ忠敬が,初めて測量の旅に出たのは1800(寛政12)年,彼が55歳のときでした。以後,忠敬の測地測量は17年10回に及んでいます。 完成した日本地図は「伊能図」と呼ばれ国外持ち出しが禁じられますが,1828(文政11)年,オランダ商館付の医師・シーボルトが帰国直前に,その荷物から「伊能図」の写しなどが見つかり国外追放になるという事件が起きています。 東京地学協会は,1889(明治22)年に伊能忠敬の功績を顕彰するための碑を建てますが,それが戦災で失われてしまったため,1965(昭和40)年にここにあらためて碑を建てました。ここに建てられたのは,忠敬の測量の起点が芝公園の近く,高輪大木戸であったことによります。

樺太と大陸の間にある海峡は間宮海峡と名付けられています。この名称は,樺太が島であることを初めて明らかにした間宮林蔵に由来しています。 林蔵は,1800(寛政12)年に 蝦夷地御用雇として蝦夷地にわたり,そこで伊能忠敬に測量の技術を学びました。1803(享和3)年には西蝦夷地を測量,1808(文化5)年に幕命を受けて樺太を探検し,さらに翌年,鎖国の禁を犯して樺太からシベリアに入りました。 この探検には,ロシアの動きを確認するというねらいもあったようです。樺太が島であることは,この探検によって明らかになりました。 北方探検の後,江戸にもどった林蔵は幕府の御庭番(隠密)として活動したといわれています。晩年には深川蛤町(現,江東区永代,門前仲町のあたり)に住み,1844(天保15)年に死去して本立院(ほんりゅういん)に葬られました。 墓は平野2丁目交差点の角にありますがもとは墓地の一画で,現在も本立院により管理されています。また当時の墓石は1945(昭和20)年の東京大空襲で焼失し,現在見られるのは翌年に子孫が再建したものです。

樺太と大陸の間にある海峡は間宮海峡と名付けられています。この名称は,樺太が島であることを初めて明らかにした間宮林蔵に由来しています。 林蔵は,1800(寛政12)年に 蝦夷地御用雇として蝦夷地にわたり,そこで伊能忠敬に測量の技術を学びました。1803(享和3)年には西蝦夷地を測量,1808(文化5)年に幕命を受けて樺太を探検し,さらに翌年,鎖国の禁を犯して樺太からシベリアに入りました。 この探検には,ロシアの動きを確認するというねらいもあったようです。樺太が島であることは,この探検によって明らかになりました。 北方探検の後,江戸にもどった林蔵は幕府の御庭番(隠密)として活動したといわれています。晩年には深川蛤町(現,江東区永代,門前仲町のあたり)に住み,1844(天保15)年に死去して本立院(ほんりゅういん)に葬られました。 墓は平野2丁目交差点の角にありますがもとは墓地の一画で,現在も本立院により管理されています。また当時の墓石は1945(昭和20)年の東京大空襲で焼失し,現在見られるのは翌年に子孫が再建したものです。