ここがあの場所!身近な場所の歴史

実は、街なかには隠れた歴史的名所がたくさん!旅先だけでなく、近所の散歩でも意外な名所が見つかるかも?!歴史の勉強や小学生の自由研究にもおすすめです。紹介されていないスポットを見つけたら、みんなで登録して共有しよう!

関連するめっけブック

関連するめっけブック

紹介スポット

- 8106件お茶の水にあるニコライ堂は,正式には東京ハリストス正教会教団「東京復活大聖堂」と言います。ニコライ堂の名は,日本に正教を伝道するため1861(文久元)年に来日したロシア人宣教師ニコライ・カサートキンに由来しています。 ニコライは,最初の伝道地・函館から1972(明治5)年に上京し,伝道の新たな拠点として現在地に大聖堂の建設を進めました。着工は1884(明治17)年,原設計はロシア工科大学教授で建築家のミハイル・シチュールポフ,そして実施設計にあたったのが当時個人の設計事務所を開いていたジョサイア・コンドルでした。 コンドルは,原設計にあった5つのドームからなる様式を周りと調和するように変更し,1891(明治24)年に竣工した大聖堂は,柱のない大きなドームを特徴とする本格的なビザンティン様式の建築となりました。この大聖堂は関東大震災で大きな被害を受けたため,1927(昭和2)年から,明治生命館などの設計で知られる岡田信一郎の設計により補強と修復が行われ,1929(昭和4)年に現在の姿になりました。鐘楼は低くなり,中央のドームの形が変わるなど外観が一部変更されましたがその美しさは変わっていません。

お茶の水にあるニコライ堂は,正式には東京ハリストス正教会教団「東京復活大聖堂」と言います。ニコライ堂の名は,日本に正教を伝道するため1861(文久元)年に来日したロシア人宣教師ニコライ・カサートキンに由来しています。 ニコライは,最初の伝道地・函館から1972(明治5)年に上京し,伝道の新たな拠点として現在地に大聖堂の建設を進めました。着工は1884(明治17)年,原設計はロシア工科大学教授で建築家のミハイル・シチュールポフ,そして実施設計にあたったのが当時個人の設計事務所を開いていたジョサイア・コンドルでした。 コンドルは,原設計にあった5つのドームからなる様式を周りと調和するように変更し,1891(明治24)年に竣工した大聖堂は,柱のない大きなドームを特徴とする本格的なビザンティン様式の建築となりました。この大聖堂は関東大震災で大きな被害を受けたため,1927(昭和2)年から,明治生命館などの設計で知られる岡田信一郎の設計により補強と修復が行われ,1929(昭和4)年に現在の姿になりました。鐘楼は低くなり,中央のドームの形が変わるなど外観が一部変更されましたがその美しさは変わっていません。

旧岩崎邸庭園には3棟の建物が残されています。そのうち洋館と撞球室(ビリヤード室)はイギリス人建築家ジョサイア・コンドルが設計したものです。 工部大学校の教授として来日したコンドルは,官を辞した後に設計事務所を開き,三菱財閥の設計顧問も兼ねて岩崎家関係の建物を多く手掛けました。この洋館は,三菱の3代目当主・岩崎久彌の本邸として建設され1896(明治29)年に竣工しました。 地下室のある木造2階建の建物や館内の装飾は,17 世紀初頭のイギリスで発展した直線的で重厚感のあるジャコビアン様式が基調とされていますが,イスラム風のモチーフなど複数の様式が随所にとり入れられていて折衷を得意としたコンドルらしさが窺われます。列柱が特徴的なベランダは,高温多湿の日本の気候を熟知していたコンドルが,直射日光を遮るのに必須として多くの邸宅建築に採用した代表的な例です。別棟として建てられた撞球室は,洋館と地下通路でつながっていますが,洋館より少しあとに完成したとされています。木造平屋の建物は,刻みの入った柱や軒を深く差し出した屋根など,当時としては珍しいスイスの山小屋風の造りになっています。

旧岩崎邸庭園には3棟の建物が残されています。そのうち洋館と撞球室(ビリヤード室)はイギリス人建築家ジョサイア・コンドルが設計したものです。 工部大学校の教授として来日したコンドルは,官を辞した後に設計事務所を開き,三菱財閥の設計顧問も兼ねて岩崎家関係の建物を多く手掛けました。この洋館は,三菱の3代目当主・岩崎久彌の本邸として建設され1896(明治29)年に竣工しました。 地下室のある木造2階建の建物や館内の装飾は,17 世紀初頭のイギリスで発展した直線的で重厚感のあるジャコビアン様式が基調とされていますが,イスラム風のモチーフなど複数の様式が随所にとり入れられていて折衷を得意としたコンドルらしさが窺われます。列柱が特徴的なベランダは,高温多湿の日本の気候を熟知していたコンドルが,直射日光を遮るのに必須として多くの邸宅建築に採用した代表的な例です。別棟として建てられた撞球室は,洋館と地下通路でつながっていますが,洋館より少しあとに完成したとされています。木造平屋の建物は,刻みの入った柱や軒を深く差し出した屋根など,当時としては珍しいスイスの山小屋風の造りになっています。

北区西ヶ原にある旧古河庭園の敷地は,もとは伊藤博文内閣の外相として活躍した陸奥宗光(むつむねみつ)の邸宅があった場所でした。その後,財閥古河家の所有となり,ここに3代目当主・古河虎之助の本邸が建てられました。 洋館と西洋庭園はジョサイア・コンドルの設計で1917(大正6)年に完成し,西洋庭園に続く池泉回遊式の日本庭園は京都の庭師・小川治兵衛が作庭して1919(大正8)年に完成したもので,いずれも竣工当時の姿が保たれています。 2階建・地下1階の洋館は,主構造は煉瓦造りですが,外壁には真鶴産の紫に近い赤い色の新小松石(安山岩)が使われていて重厚な外観を示しています。内部は,1階がすべて洋室であるのに対して2階は寝室を除き伝統的な和室という,和洋を共存・調和させるコンドルならではのプランになっています。 西洋庭園は左右対称,幾何学模様の刈込があるフランス式庭園と石の欄干や石段など立体的なイタリア式庭園の技法を合わせたつくりになっていて,現在は200本ものバラが植えられています。 この洋館と西洋庭園が竣工したのはコンドルが亡くなる3年前のことで,最晩年の作品となりました。

北区西ヶ原にある旧古河庭園の敷地は,もとは伊藤博文内閣の外相として活躍した陸奥宗光(むつむねみつ)の邸宅があった場所でした。その後,財閥古河家の所有となり,ここに3代目当主・古河虎之助の本邸が建てられました。 洋館と西洋庭園はジョサイア・コンドルの設計で1917(大正6)年に完成し,西洋庭園に続く池泉回遊式の日本庭園は京都の庭師・小川治兵衛が作庭して1919(大正8)年に完成したもので,いずれも竣工当時の姿が保たれています。 2階建・地下1階の洋館は,主構造は煉瓦造りですが,外壁には真鶴産の紫に近い赤い色の新小松石(安山岩)が使われていて重厚な外観を示しています。内部は,1階がすべて洋室であるのに対して2階は寝室を除き伝統的な和室という,和洋を共存・調和させるコンドルならではのプランになっています。 西洋庭園は左右対称,幾何学模様の刈込があるフランス式庭園と石の欄干や石段など立体的なイタリア式庭園の技法を合わせたつくりになっていて,現在は200本ものバラが植えられています。 この洋館と西洋庭園が竣工したのはコンドルが亡くなる3年前のことで,最晩年の作品となりました。

2010(平成22)年に竣工した三菱一号館美術館は,1968(昭和43)年に解体された「三菱一号館」の原設計に基づいて忠実に復元されたものです。 三菱一号館は,ジョサイア・コンドルによって設計され,1894(明治27)年に日本最初のオフィスビルとして竣工しました。政府から丸の内一帯の払い下げを受けた三菱は,そこにロンドンの金融街のようなオフィス街を建設する計画をたてました。三菱財閥の3代目・岩崎久彌がその第一号として建てたのが三菱一号館です。 総赤煉瓦造り,地上3階・地下1階からなる一号館は,尖塔式屋根が連なる凹凸の多い構成や白い窓枠など,19世紀後半のイギリスで流行したクイーン・アン様式を用いて建設されました。またコンドルは,地震の多い日本の状況を考慮し,地中に埋めた9000本以上の松杭で建物を支えるといった耐震構造を採り入れています。この構造もあって,一号館は関東大震災にも耐えることができました。 三菱一号館を皮切りに丸の内地区には赤煉瓦造りのオフィスビルが続々と建設され,ロンドンの街並みに例えられて「一丁倫敦(いっちょうろんどん)」と呼ばれるようになります。この街並みもコンドルが設計しました。

2010(平成22)年に竣工した三菱一号館美術館は,1968(昭和43)年に解体された「三菱一号館」の原設計に基づいて忠実に復元されたものです。 三菱一号館は,ジョサイア・コンドルによって設計され,1894(明治27)年に日本最初のオフィスビルとして竣工しました。政府から丸の内一帯の払い下げを受けた三菱は,そこにロンドンの金融街のようなオフィス街を建設する計画をたてました。三菱財閥の3代目・岩崎久彌がその第一号として建てたのが三菱一号館です。 総赤煉瓦造り,地上3階・地下1階からなる一号館は,尖塔式屋根が連なる凹凸の多い構成や白い窓枠など,19世紀後半のイギリスで流行したクイーン・アン様式を用いて建設されました。またコンドルは,地震の多い日本の状況を考慮し,地中に埋めた9000本以上の松杭で建物を支えるといった耐震構造を採り入れています。この構造もあって,一号館は関東大震災にも耐えることができました。 三菱一号館を皮切りに丸の内地区には赤煉瓦造りのオフィスビルが続々と建設され,ロンドンの街並みに例えられて「一丁倫敦(いっちょうろんどん)」と呼ばれるようになります。この街並みもコンドルが設計しました。

日本銀行本店本館は,辰野金吾の設計により江戸時代の金座があった現在地に,1896(明治29) 年に竣工しました。 辰野金吾は,工部大学校造家学科(東京大学工学部の前身)の第一期生としてジョサイア・コンドルに学び,主席で卒業後,ヨーロッパに渡ってイギリスやフランス,イタリアでさらに深く建築を学びました。帰国後はコンドルの後任として工部大学校の教授に就任しています。 辰野が帰国後最初に設計したのが日本銀行本店本館でした。地上3階,地下1階からなる本館は,中央にドームを据え,正面と左右両翼に列柱を配置するなど装飾性の強いネオ・バロック様式の建築ですが,左右対称のかたちや壁面のデザインなどにルネッサンス様式も認められます。また総石造りという当初の計画を変更し,1階部分のみを石造り,2~3階部分を煉瓦造りとして,外側に花崗岩を貼ることで上層部を軽量化し高い耐震性を実現しました。 館内には,日本で2番目というエレベーターや空調設備,水洗トイレなど最新の設備が採り入れられています。 関東大震災や東京大空襲でも建物自体に大きな被害はなく,ほとんど竣工当時の姿のまま現在に残されています。

日本銀行本店本館は,辰野金吾の設計により江戸時代の金座があった現在地に,1896(明治29) 年に竣工しました。 辰野金吾は,工部大学校造家学科(東京大学工学部の前身)の第一期生としてジョサイア・コンドルに学び,主席で卒業後,ヨーロッパに渡ってイギリスやフランス,イタリアでさらに深く建築を学びました。帰国後はコンドルの後任として工部大学校の教授に就任しています。 辰野が帰国後最初に設計したのが日本銀行本店本館でした。地上3階,地下1階からなる本館は,中央にドームを据え,正面と左右両翼に列柱を配置するなど装飾性の強いネオ・バロック様式の建築ですが,左右対称のかたちや壁面のデザインなどにルネッサンス様式も認められます。また総石造りという当初の計画を変更し,1階部分のみを石造り,2~3階部分を煉瓦造りとして,外側に花崗岩を貼ることで上層部を軽量化し高い耐震性を実現しました。 館内には,日本で2番目というエレベーターや空調設備,水洗トイレなど最新の設備が採り入れられています。 関東大震災や東京大空襲でも建物自体に大きな被害はなく,ほとんど竣工当時の姿のまま現在に残されています。

日本の電信事業は,1869(明治2)年に横浜裁判所と東京築地の運上所(現在の税関)に設けられた傳信機役所(東京伝信局)との間で始まりました。 契機となったのは,前年,外国官(現在の外務省)に提出された寺島宗則(のちの外務卿)の建議書です。彼は日本の電信政策を推進したことから「電信の父」と呼ばれています。 電信の架設工事は,イギリス人電信技師G・M・ギルバートの指導の下に進められました。海外貿易の一大拠点だった横浜と東京の運上所が最初に電信で結ばれたのは,輸出入品の関税に関わるトラブルに迅速に対処するためだったと考えられます。当時使われた電信機は,幕府がすでに購入していた通信内容をカナ文字を使ってやり取りするフランス製のブレゲ指字電信機でした。これは,1872(明治5)年にはモールス方式電信機に変更されています。 なお傳信機役所は,碑が建てられている所から少し離れた料亭「治作」のある場所にありました。またブレゲ指字電信機の実物は,郵政博物館(墨田区押上1-1-2東京スカイツリータウン・ソラマチ9F)で展示されています。

日本の電信事業は,1869(明治2)年に横浜裁判所と東京築地の運上所(現在の税関)に設けられた傳信機役所(東京伝信局)との間で始まりました。 契機となったのは,前年,外国官(現在の外務省)に提出された寺島宗則(のちの外務卿)の建議書です。彼は日本の電信政策を推進したことから「電信の父」と呼ばれています。 電信の架設工事は,イギリス人電信技師G・M・ギルバートの指導の下に進められました。海外貿易の一大拠点だった横浜と東京の運上所が最初に電信で結ばれたのは,輸出入品の関税に関わるトラブルに迅速に対処するためだったと考えられます。当時使われた電信機は,幕府がすでに購入していた通信内容をカナ文字を使ってやり取りするフランス製のブレゲ指字電信機でした。これは,1872(明治5)年にはモールス方式電信機に変更されています。 なお傳信機役所は,碑が建てられている所から少し離れた料亭「治作」のある場所にありました。またブレゲ指字電信機の実物は,郵政博物館(墨田区押上1-1-2東京スカイツリータウン・ソラマチ9F)で展示されています。

1871(明治4)年に東京と大阪の間で官営の郵便事業が開始されました。これが日本の近代的郵便制度の始まりとされています。 創設したのは,1円切手の図柄の人物として知られる前島密(ひそか)です。彼は,1870(明治3)年に駅逓権正(えきていごんのかみ)に就任すると郵便制度調査のためイギリスに渡り,翌年,帰国後すぐに近代的な郵便制度の創設に着手しました。「郵便」という言葉をはじめ「郵便切手」,「葉書」などの用語は彼が選び出したものです。 飛脚制度に代わって設けられた郵便制度は,国による管理のもと全国一律の料金で文書を届けるという画期的なシステムでした。郵便制度が開始された時,東京には通信・郵便事務を統括する中央機関として駅逓司(えきていし)が置かれ,現在の郵便局にあたる郵便役所が東京・京都・大阪の3都市に,それらを結ぶ街道の宿駅には62ヶ所の郵便取扱所が設置されました。日本橋郵便局のあるあたりは,駅逓司と東京郵便役所が置かれたところです。 前島密の胸像は,1962(昭和37)に郵便創業90周年を記念して設けられました。

1871(明治4)年に東京と大阪の間で官営の郵便事業が開始されました。これが日本の近代的郵便制度の始まりとされています。 創設したのは,1円切手の図柄の人物として知られる前島密(ひそか)です。彼は,1870(明治3)年に駅逓権正(えきていごんのかみ)に就任すると郵便制度調査のためイギリスに渡り,翌年,帰国後すぐに近代的な郵便制度の創設に着手しました。「郵便」という言葉をはじめ「郵便切手」,「葉書」などの用語は彼が選び出したものです。 飛脚制度に代わって設けられた郵便制度は,国による管理のもと全国一律の料金で文書を届けるという画期的なシステムでした。郵便制度が開始された時,東京には通信・郵便事務を統括する中央機関として駅逓司(えきていし)が置かれ,現在の郵便局にあたる郵便役所が東京・京都・大阪の3都市に,それらを結ぶ街道の宿駅には62ヶ所の郵便取扱所が設置されました。日本橋郵便局のあるあたりは,駅逓司と東京郵便役所が置かれたところです。 前島密の胸像は,1962(昭和37)に郵便創業90周年を記念して設けられました。

日本のガス事業は,横浜の豪商・高島嘉右衛門が設立した横浜瓦斯会社によって1872(明治5)年,現在の横浜馬車道通りにガス灯がともされたことから始まります。東京ではその翌年,官営の帝都瓦斯事業として瓦斯製造所が芝の浜崎町に設立され,1874(明治7)年には銀座通りにガス灯がともされました。 この事業には,横浜でのガス事業で資材の調達などに尽力したフランス人技師アンリ・プレグランが招かれ,協力しています。東京のガス事業は,その後,東京府瓦斯局による経営を経て1885(明治18)年に渋沢栄一らが創立した東京瓦斯会社(現在の東京ガス株式会社)に引き継がれていきました。 碑は,東京ガスが創業50周年を迎えた1935(昭和10)に東京ガス本社の構内に建てたものですが,JR浜松町駅に近いその場所は,初めて瓦斯製造所が設けられたところでもあります。

日本のガス事業は,横浜の豪商・高島嘉右衛門が設立した横浜瓦斯会社によって1872(明治5)年,現在の横浜馬車道通りにガス灯がともされたことから始まります。東京ではその翌年,官営の帝都瓦斯事業として瓦斯製造所が芝の浜崎町に設立され,1874(明治7)年には銀座通りにガス灯がともされました。 この事業には,横浜でのガス事業で資材の調達などに尽力したフランス人技師アンリ・プレグランが招かれ,協力しています。東京のガス事業は,その後,東京府瓦斯局による経営を経て1885(明治18)年に渋沢栄一らが創立した東京瓦斯会社(現在の東京ガス株式会社)に引き継がれていきました。 碑は,東京ガスが創業50周年を迎えた1935(昭和10)に東京ガス本社の構内に建てたものですが,JR浜松町駅に近いその場所は,初めて瓦斯製造所が設けられたところでもあります。

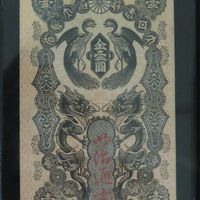

明治維新直後は,通貨として江戸時代の金銀銭貨や藩札がそのまま通用し,政府自身も財政基盤が確立していなかったため紙幣である太政官札・民部省札を両建てで発行,民間の為替会社にも紙幣を発行させるなど,通貨制度は大混乱の状態でした。そのため政府は,1871(明治4)年に新貨条例を制定して貨幣の基本を金貨とする金本位制とし,円を単位とした10進法に基づく新たな通貨制度を樹立しました。 明治通宝は,流通している多様な紙幣を統一するため1872(明治5)年に発行された新紙幣です。ただし,当時の日本には偽造を防止するための高度な印刷技術がなかったため,紙幣の原版の製造をドイツ・フランクフルトの印刷業者に依頼しました。このことから明治通宝は「ゲルマン紙幣」とも呼ばれています。 西洋の印刷技術でつくられた色鮮やかな紙幣は,人々に歓迎されましたが変色しやすく,またニセ札が多く出回ったため1881(明治14)年には神功皇后の肖像が印刷された「改造紙幣」に代えられてしまいます。 明治通宝の実物は,日本銀行に併設された金融研究所貨幣博物館で見ることができます。

明治維新直後は,通貨として江戸時代の金銀銭貨や藩札がそのまま通用し,政府自身も財政基盤が確立していなかったため紙幣である太政官札・民部省札を両建てで発行,民間の為替会社にも紙幣を発行させるなど,通貨制度は大混乱の状態でした。そのため政府は,1871(明治4)年に新貨条例を制定して貨幣の基本を金貨とする金本位制とし,円を単位とした10進法に基づく新たな通貨制度を樹立しました。 明治通宝は,流通している多様な紙幣を統一するため1872(明治5)年に発行された新紙幣です。ただし,当時の日本には偽造を防止するための高度な印刷技術がなかったため,紙幣の原版の製造をドイツ・フランクフルトの印刷業者に依頼しました。このことから明治通宝は「ゲルマン紙幣」とも呼ばれています。 西洋の印刷技術でつくられた色鮮やかな紙幣は,人々に歓迎されましたが変色しやすく,またニセ札が多く出回ったため1881(明治14)年には神功皇后の肖像が印刷された「改造紙幣」に代えられてしまいます。 明治通宝の実物は,日本銀行に併設された金融研究所貨幣博物館で見ることができます。

銀座が西洋風の煉瓦街に変わる契機となったのは,1872(明治5)年に起きた「銀座大火」でした。 皇居和田倉門付近の建物から出た火は銀座一帯を焼き尽くし,さらに築地方面にまでおよんだといいます。当時の東京府知事・由利公正(ゆりきみまさ)は,焼け野原となった銀座全域を不燃の煉瓦造りの街にすることを企画・建策し,大蔵卿代理・井上馨を中心とする大蔵省建設局のもと官営事業として煉瓦街の建設が進められました。設計にあたったのはアイルランド生まれの建築家トーマス・ジェームス・ウォートルスです。 1873(明治6)年にまず「銀座通り」が完成,バルコニーがある洋風二階建ての煉瓦家屋は銀座一丁目から順に建設されていき1877(明治10)年には全域が完成しました。完成後,煉瓦家屋は民間に払い下げられましたが,高額なわりに煉瓦の質が悪く日本の気候にも合わなかったため湿気がひどく空き家だらけだったといわれます。 文明開化を象徴する煉瓦街でしたが,1923(大正12)年)の関東大震災でほとんどの建物が倒壊してしまいました。碑は1956(昭和31)年に建てられたもので,その下の路面は発掘された煉瓦で当時の「フランス積み」が再現されています。

銀座が西洋風の煉瓦街に変わる契機となったのは,1872(明治5)年に起きた「銀座大火」でした。 皇居和田倉門付近の建物から出た火は銀座一帯を焼き尽くし,さらに築地方面にまでおよんだといいます。当時の東京府知事・由利公正(ゆりきみまさ)は,焼け野原となった銀座全域を不燃の煉瓦造りの街にすることを企画・建策し,大蔵卿代理・井上馨を中心とする大蔵省建設局のもと官営事業として煉瓦街の建設が進められました。設計にあたったのはアイルランド生まれの建築家トーマス・ジェームス・ウォートルスです。 1873(明治6)年にまず「銀座通り」が完成,バルコニーがある洋風二階建ての煉瓦家屋は銀座一丁目から順に建設されていき1877(明治10)年には全域が完成しました。完成後,煉瓦家屋は民間に払い下げられましたが,高額なわりに煉瓦の質が悪く日本の気候にも合わなかったため湿気がひどく空き家だらけだったといわれます。 文明開化を象徴する煉瓦街でしたが,1923(大正12)年)の関東大震災でほとんどの建物が倒壊してしまいました。碑は1956(昭和31)年に建てられたもので,その下の路面は発掘された煉瓦で当時の「フランス積み」が再現されています。