ここがあの場所!身近な場所の歴史

実は、街なかには隠れた歴史的名所がたくさん!旅先だけでなく、近所の散歩でも意外な名所が見つかるかも?!歴史の勉強や小学生の自由研究にもおすすめです。紹介されていないスポットを見つけたら、みんなで登録して共有しよう!

関連するめっけブック

関連するめっけブック

紹介スポット

- 8106件回向院の境内左手,墓地の前に6基の海難供養碑が建てられています。これらは海難事故で亡くなった人々を供養するためのものですが,そのなかに帆掛船の形をした碑があります。 1789(寛政元)年に三河(現,愛知県)平坂の施主により建てられたもので,表面には「勢州白子三州高浜溺死一切精霊」とあり,裏面には「光太夫」という名前が認められます。 光太夫とは,伊勢白子(現,三重県鈴鹿市)の船頭だった大黒屋光太夫のことで,井上靖の小説『おろしや国酔夢譚』の主人公になっています。 1782(天明2)年,光太夫の乗った廻船が江戸に向かう途中暴風のために漂流し,アリューシャン列島のアムチトカ島に漂着。約9年半をロシアで過ごしたのち1792(寛政4)年に,ロシア皇帝の命を受け日本との通商を求めるため根室に来航したラクスマンに伴われて帰国しました。この時の通商要求は通りませんでしたが,ラクスマンの来航は当時幕府の実権を握っていた老中松平定信の,以後の外国に対する政策を方向付けることになります。 一方,光太夫は江戸の薬草園に幽閉されてしまいますが,蘭学者などと交流し日本の洋学の発展に大きく貢献しました。

回向院の境内左手,墓地の前に6基の海難供養碑が建てられています。これらは海難事故で亡くなった人々を供養するためのものですが,そのなかに帆掛船の形をした碑があります。 1789(寛政元)年に三河(現,愛知県)平坂の施主により建てられたもので,表面には「勢州白子三州高浜溺死一切精霊」とあり,裏面には「光太夫」という名前が認められます。 光太夫とは,伊勢白子(現,三重県鈴鹿市)の船頭だった大黒屋光太夫のことで,井上靖の小説『おろしや国酔夢譚』の主人公になっています。 1782(天明2)年,光太夫の乗った廻船が江戸に向かう途中暴風のために漂流し,アリューシャン列島のアムチトカ島に漂着。約9年半をロシアで過ごしたのち1792(寛政4)年に,ロシア皇帝の命を受け日本との通商を求めるため根室に来航したラクスマンに伴われて帰国しました。この時の通商要求は通りませんでしたが,ラクスマンの来航は当時幕府の実権を握っていた老中松平定信の,以後の外国に対する政策を方向付けることになります。 一方,光太夫は江戸の薬草園に幽閉されてしまいますが,蘭学者などと交流し日本の洋学の発展に大きく貢献しました。

1792(寛政4)年,ロシア使節ラクスマンが根室に来航し,通商を求めるという事件がありました。老中田沼意次(おきつぐ)が実権を握っていた幕府は,この事件を受けて蝦夷地の調査に乗り出します。 最上徳内は,出羽国(現,山形県)村山郡の農家の出身。江戸で経世家・本多利明に天文・測量などを学んでいましたが,利明の推薦で1785(天明5)年の幕府による蝦夷地調査に加わることになります。この時には国後まででしたが,のちには択捉(えとろふ),得撫(うるっぷ),樺太なども探検し,アイヌの人々の生活やロシア語に精通するようになりました。 老中戸田氏教(うじのり)が立案したとされる1798(寛政10)年の大規模な蝦夷地調査にも参加し,幕臣の近藤重蔵配下として国後・択捉に渡っています。択捉島に「大日本恵登呂府」の標柱が立てられたのはこのときのことです。 蓮光寺は,現在の文京区小日向に下屋敷があった大垣藩主戸田家の墓所でしたので,その縁で徳内もここに葬られたと考えられます。透明なケースで保護されているのが徳内の墓碑で,右側の「贈正五位最上徳内之墓」と刻まれた碑は1911(明治44)年に建てられたものです。

1792(寛政4)年,ロシア使節ラクスマンが根室に来航し,通商を求めるという事件がありました。老中田沼意次(おきつぐ)が実権を握っていた幕府は,この事件を受けて蝦夷地の調査に乗り出します。 最上徳内は,出羽国(現,山形県)村山郡の農家の出身。江戸で経世家・本多利明に天文・測量などを学んでいましたが,利明の推薦で1785(天明5)年の幕府による蝦夷地調査に加わることになります。この時には国後まででしたが,のちには択捉(えとろふ),得撫(うるっぷ),樺太なども探検し,アイヌの人々の生活やロシア語に精通するようになりました。 老中戸田氏教(うじのり)が立案したとされる1798(寛政10)年の大規模な蝦夷地調査にも参加し,幕臣の近藤重蔵配下として国後・択捉に渡っています。択捉島に「大日本恵登呂府」の標柱が立てられたのはこのときのことです。 蓮光寺は,現在の文京区小日向に下屋敷があった大垣藩主戸田家の墓所でしたので,その縁で徳内もここに葬られたと考えられます。透明なケースで保護されているのが徳内の墓碑で,右側の「贈正五位最上徳内之墓」と刻まれた碑は1911(明治44)年に建てられたものです。

ロシアが千島に積極的に進出してくるようになると,幕府は北方の島々を含む蝦夷地を直接統治しようとし,1798(寛政10)年に大規模な蝦夷地調査を実施しました。 このとき松前蝦夷地御用扱いに任じられた幕臣近藤重蔵(じゅうぞう)は,最上徳内らと共に国後島・択捉島を調査し,択捉島に「大日本恵登呂府」の標柱を建てそこが日本の領土であることを明らかにしています。翌年には再び国後・択捉に渡り,廻船業者・高田屋嘉兵衛の協力を得て択捉航路を開きました。以降も北方を探検して蝦夷地の事情を明らかにするとともに,北辺の防備について幕府に建言しています。 重蔵は正受院の東隣に滝野川文庫という書斎を設け,1822(文政5)年から4年の間ここに住みました。正受院にある近藤重蔵の石像は,これを記念して南画家・谷文晁(ぶんちょう)が描いた下絵をもとにつくらせたもので,石像のように甲冑に身を固めた姿で蝦夷地を探検したと伝えられています。

ロシアが千島に積極的に進出してくるようになると,幕府は北方の島々を含む蝦夷地を直接統治しようとし,1798(寛政10)年に大規模な蝦夷地調査を実施しました。 このとき松前蝦夷地御用扱いに任じられた幕臣近藤重蔵(じゅうぞう)は,最上徳内らと共に国後島・択捉島を調査し,択捉島に「大日本恵登呂府」の標柱を建てそこが日本の領土であることを明らかにしています。翌年には再び国後・択捉に渡り,廻船業者・高田屋嘉兵衛の協力を得て択捉航路を開きました。以降も北方を探検して蝦夷地の事情を明らかにするとともに,北辺の防備について幕府に建言しています。 重蔵は正受院の東隣に滝野川文庫という書斎を設け,1822(文政5)年から4年の間ここに住みました。正受院にある近藤重蔵の石像は,これを記念して南画家・谷文晁(ぶんちょう)が描いた下絵をもとにつくらせたもので,石像のように甲冑に身を固めた姿で蝦夷地を探検したと伝えられています。

実測に基づく精密な日本地図を初めてつくった人物として知られる伊能忠敬。その像が富岡八幡宮の大鳥居をくぐったすぐ左手にあります。 建てられたのは2001(平成13)年,忠敬が測量を始めた1800(寛政12)年から200年たったことを記念したものです。 下総(現,千葉県)佐原で家業の酒造業と名主の仕事に励んでいた忠敬が,江戸に出て幕府天文方の高橋至時(よしとき)を師とし,測量術や天文観測の技術を学んだのは50歳を過ぎてからでした。その頃,蝦夷地周辺ではロシアが活発な動きを見せていたため幕府は警戒を強めていて,高橋至時は蝦夷地の地図作成を幕府に願い出ていました。こうした背景があったことから忠敬による測量は,奥州街道を経て蝦夷地から始められました。 忠敬の測量はのちに幕府の事業となり,1816(文化13)年まで日本全国10回にわたって実施されます。それは,1821(文政4)年に「大日本沿海輿地全図」として実を結びましたが,忠敬自身は1818(文化15)年に亡くなっています。 八幡宮に銅像が建てられたのは,忠敬が深川黒江町(現,門前仲町1丁目)に住み,測量に赴く際には必ず八幡宮に参拝していたことを縁としています。

実測に基づく精密な日本地図を初めてつくった人物として知られる伊能忠敬。その像が富岡八幡宮の大鳥居をくぐったすぐ左手にあります。 建てられたのは2001(平成13)年,忠敬が測量を始めた1800(寛政12)年から200年たったことを記念したものです。 下総(現,千葉県)佐原で家業の酒造業と名主の仕事に励んでいた忠敬が,江戸に出て幕府天文方の高橋至時(よしとき)を師とし,測量術や天文観測の技術を学んだのは50歳を過ぎてからでした。その頃,蝦夷地周辺ではロシアが活発な動きを見せていたため幕府は警戒を強めていて,高橋至時は蝦夷地の地図作成を幕府に願い出ていました。こうした背景があったことから忠敬による測量は,奥州街道を経て蝦夷地から始められました。 忠敬の測量はのちに幕府の事業となり,1816(文化13)年まで日本全国10回にわたって実施されます。それは,1821(文政4)年に「大日本沿海輿地全図」として実を結びましたが,忠敬自身は1818(文化15)年に亡くなっています。 八幡宮に銅像が建てられたのは,忠敬が深川黒江町(現,門前仲町1丁目)に住み,測量に赴く際には必ず八幡宮に参拝していたことを縁としています。

樺太と大陸の間にある海峡は間宮海峡と名付けられています。この名称は,樺太が島であることを初めて明らかにした間宮林蔵に由来しています。 林蔵は,1800(寛政12)年に 蝦夷地御用雇として蝦夷地にわたり,そこで伊能忠敬に測量の技術を学びました。1803(享和3)年には西蝦夷地を測量,1808(文化5)年に幕命を受けて樺太を探検し,さらに翌年,鎖国の禁を犯して樺太からシベリアに入りました。 この探検には,ロシアの動きを確認するというねらいもあったようです。樺太が島であることは,この探検によって明らかになりました。 北方探検の後,江戸にもどった林蔵は幕府の御庭番(隠密)として活動したといわれています。晩年には深川蛤町(現,江東区永代,門前仲町のあたり)に住み,1844(天保15)年に死去して本立院(ほんりゅういん)に葬られました。 墓は平野2丁目交差点の角にありますがもとは墓地の一画で,現在も本立院により管理されています。また当時の墓石は1945(昭和20)年の東京大空襲で焼失し,現在見られるのは翌年に子孫が再建したものです。

樺太と大陸の間にある海峡は間宮海峡と名付けられています。この名称は,樺太が島であることを初めて明らかにした間宮林蔵に由来しています。 林蔵は,1800(寛政12)年に 蝦夷地御用雇として蝦夷地にわたり,そこで伊能忠敬に測量の技術を学びました。1803(享和3)年には西蝦夷地を測量,1808(文化5)年に幕命を受けて樺太を探検し,さらに翌年,鎖国の禁を犯して樺太からシベリアに入りました。 この探検には,ロシアの動きを確認するというねらいもあったようです。樺太が島であることは,この探検によって明らかになりました。 北方探検の後,江戸にもどった林蔵は幕府の御庭番(隠密)として活動したといわれています。晩年には深川蛤町(現,江東区永代,門前仲町のあたり)に住み,1844(天保15)年に死去して本立院(ほんりゅういん)に葬られました。 墓は平野2丁目交差点の角にありますがもとは墓地の一画で,現在も本立院により管理されています。また当時の墓石は1945(昭和20)年の東京大空襲で焼失し,現在見られるのは翌年に子孫が再建したものです。

青山通りの交差点近く,少し奥まったところに信州善光寺の別院があり,その境内左手に高野長英の顕彰碑が建てられています。 幕府の外交政策を批判して『戊戌(ぼじゅつ)夢物語』を著した町医者で蘭学者の高野長英は,1838(天保9)年に起きた蛮社の獄と呼ばれる蘭学者弾圧事件で捕らえられましたがその後脱獄,各地を転々としたあと江戸に潜伏します。しかし,1850(嘉永3)年,幕吏に襲われ自ら命を絶ちました。 善光寺別院は,「高野長英の隠れ家および自決の地」とされる青山スパイラルビルのある場所から500mほどのところにあります。顕彰碑は,1898(明治31)年に,開国を唱えた先覚者として長英の名誉が回復され正四位が授与されたことから勝海舟の撰文によって建てられました。 勝海舟の談話集『氷川清話』には,江戸潜伏中の長英が海舟宅を訪れ二人で議論したことが記されています。 その顕彰碑は太平洋戦争による戦災で破損してしまいましたが,1964(昭和39)年に元の碑の一部を使って高野長英の肖像がレリーフされた現在の碑が再建されました。

青山通りの交差点近く,少し奥まったところに信州善光寺の別院があり,その境内左手に高野長英の顕彰碑が建てられています。 幕府の外交政策を批判して『戊戌(ぼじゅつ)夢物語』を著した町医者で蘭学者の高野長英は,1838(天保9)年に起きた蛮社の獄と呼ばれる蘭学者弾圧事件で捕らえられましたがその後脱獄,各地を転々としたあと江戸に潜伏します。しかし,1850(嘉永3)年,幕吏に襲われ自ら命を絶ちました。 善光寺別院は,「高野長英の隠れ家および自決の地」とされる青山スパイラルビルのある場所から500mほどのところにあります。顕彰碑は,1898(明治31)年に,開国を唱えた先覚者として長英の名誉が回復され正四位が授与されたことから勝海舟の撰文によって建てられました。 勝海舟の談話集『氷川清話』には,江戸潜伏中の長英が海舟宅を訪れ二人で議論したことが記されています。 その顕彰碑は太平洋戦争による戦災で破損してしまいましたが,1964(昭和39)年に元の碑の一部を使って高野長英の肖像がレリーフされた現在の碑が再建されました。

江戸幕府の鎖国政策の下,日本が交流をもったヨーロッパの国はオランダ一国だけでした。ただし,オランダが許されていたのは貿易だけでしたので「通商の国」と呼ばれていました。 オランダは,長崎の出島に東インド会社の支店として商館を置き貿易の拠点としました。その最高責任者がカピタンと呼ばれた商館長です。 カピタンは,御礼言上のため年に一度(のちに4年に一度)江戸に参府して海外情勢を記した『オランダ風説書』を幕府に提出し,あわせて将軍に拝謁することになっていました。この江戸参府の際に,カピタン一行の定宿(阿蘭陀宿)とされていたのが長崎屋です。長崎屋は,現在の日本橋室町,当時の日本橋石町(こくちょう)に大店を構えていた薬種問屋でした。 カピタン一行には,通訳や医師,学者などが随行してきていたので,彼らの滞在中は,ヨーロッパの進んだ技術や知識を得ようとして幕府の天文方をはじめ江戸の医者や蘭学者たちが長崎屋につめかけました。平賀源内や杉田玄白もその中の一人です。 また,物見高い江戸の庶民も大勢集まってきたといいます。長崎屋は,江戸唯一のヨーロッパ人との交流の場となっていたのです。

江戸幕府の鎖国政策の下,日本が交流をもったヨーロッパの国はオランダ一国だけでした。ただし,オランダが許されていたのは貿易だけでしたので「通商の国」と呼ばれていました。 オランダは,長崎の出島に東インド会社の支店として商館を置き貿易の拠点としました。その最高責任者がカピタンと呼ばれた商館長です。 カピタンは,御礼言上のため年に一度(のちに4年に一度)江戸に参府して海外情勢を記した『オランダ風説書』を幕府に提出し,あわせて将軍に拝謁することになっていました。この江戸参府の際に,カピタン一行の定宿(阿蘭陀宿)とされていたのが長崎屋です。長崎屋は,現在の日本橋室町,当時の日本橋石町(こくちょう)に大店を構えていた薬種問屋でした。 カピタン一行には,通訳や医師,学者などが随行してきていたので,彼らの滞在中は,ヨーロッパの進んだ技術や知識を得ようとして幕府の天文方をはじめ江戸の医者や蘭学者たちが長崎屋につめかけました。平賀源内や杉田玄白もその中の一人です。 また,物見高い江戸の庶民も大勢集まってきたといいます。長崎屋は,江戸唯一のヨーロッパ人との交流の場となっていたのです。

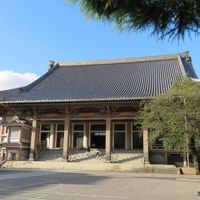

江戸時代,幕府は朝鮮(李王朝)との間に唯一対等な外交関係を築いていました。 朝鮮からの外交使節団が,1607(慶長12)年から1811(文化8)年まで,12回にわたって日本を訪れています。この使節団は,1636(寛永13)年の4回目からは,信(よしみ)を通じ修好を目的とする「通信使」と呼ばれるようになります。来日の名目は,おもに将軍の代替わりを祝うということでした。 総勢500人を超えることもあったという通信使一行は,朝鮮半島から対馬・壱岐などを経由して下関に入り,陸路・海路で京都,さらに江戸に向かいました。一行は行列して江戸市中を巡り宿所に入りましたが,多くの庶民が見物に集まり,「江戸市中の道路は見物客で埋まり,塀を築いたようだ」と通信使の正使がその様子を伝えています。 浅草本願寺(現在の東本願寺)は,1657(明暦3)年の明暦の大火以降,通信使一行の江戸での宿所とされたところです。一行には,儒学者や医者,画家などが加わっていたため,宿所では彼らと日本人の学者,医者,画家との交流がみられました。 通信使の来日は,江戸の人々にとって外国文化に接する貴重な機会となっていたのです。

江戸時代,幕府は朝鮮(李王朝)との間に唯一対等な外交関係を築いていました。 朝鮮からの外交使節団が,1607(慶長12)年から1811(文化8)年まで,12回にわたって日本を訪れています。この使節団は,1636(寛永13)年の4回目からは,信(よしみ)を通じ修好を目的とする「通信使」と呼ばれるようになります。来日の名目は,おもに将軍の代替わりを祝うということでした。 総勢500人を超えることもあったという通信使一行は,朝鮮半島から対馬・壱岐などを経由して下関に入り,陸路・海路で京都,さらに江戸に向かいました。一行は行列して江戸市中を巡り宿所に入りましたが,多くの庶民が見物に集まり,「江戸市中の道路は見物客で埋まり,塀を築いたようだ」と通信使の正使がその様子を伝えています。 浅草本願寺(現在の東本願寺)は,1657(明暦3)年の明暦の大火以降,通信使一行の江戸での宿所とされたところです。一行には,儒学者や医者,画家などが加わっていたため,宿所では彼らと日本人の学者,医者,画家との交流がみられました。 通信使の来日は,江戸の人々にとって外国文化に接する貴重な機会となっていたのです。

東京メトロ中野坂上駅から徒歩7分ほどのところに朝日が丘公園があります。 江戸時代,このあたりに象小屋がありました。『江戸名所図会』には「中野に象厩(きさや)を立ててそれを飼おせられし」と記されています。 この象は,8代将軍徳川吉宗の求めにより,1728(享保13)年に中国商人が安南(現在のベトナム)から連れてきたものでした。長崎に着いたときにはオス・メスの2頭でしたが,メスは死んでしまい,オスだけが陸路,京都を経て江戸までやって来ました。 京都では,中御門(なかみかど)天皇の謁見を受け「広南従四位白象」という位までもらったといいます。江戸では,吉宗が上覧したあと浜御殿(現在の浜離宮恩賜公園)で10年余り飼育されていましたが,その後中野村の源助という農民に下げ渡され,この象小屋で飼われたということです。 当時,象はとても珍しく,多くの見物人がここを訪れ,象にちなんだ物品もいろいろとつくられました。 象は1742(寛保2)年に病死し,皮は幕府に献上され,牙や骨は宝仙寺(中野区中央2-33-3)に納められ供養されましたが,1945(昭和20)年の戦火で一部を残し焼失してしまいました。

東京メトロ中野坂上駅から徒歩7分ほどのところに朝日が丘公園があります。 江戸時代,このあたりに象小屋がありました。『江戸名所図会』には「中野に象厩(きさや)を立ててそれを飼おせられし」と記されています。 この象は,8代将軍徳川吉宗の求めにより,1728(享保13)年に中国商人が安南(現在のベトナム)から連れてきたものでした。長崎に着いたときにはオス・メスの2頭でしたが,メスは死んでしまい,オスだけが陸路,京都を経て江戸までやって来ました。 京都では,中御門(なかみかど)天皇の謁見を受け「広南従四位白象」という位までもらったといいます。江戸では,吉宗が上覧したあと浜御殿(現在の浜離宮恩賜公園)で10年余り飼育されていましたが,その後中野村の源助という農民に下げ渡され,この象小屋で飼われたということです。 当時,象はとても珍しく,多くの見物人がここを訪れ,象にちなんだ物品もいろいろとつくられました。 象は1742(寛保2)年に病死し,皮は幕府に献上され,牙や骨は宝仙寺(中野区中央2-33-3)に納められ供養されましたが,1945(昭和20)年の戦火で一部を残し焼失してしまいました。

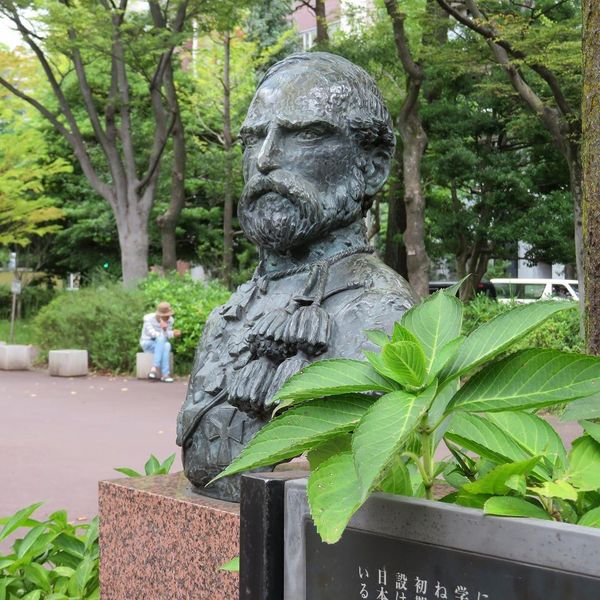

東京メトロ築地駅から徒歩5分ほど,聖路加国際病院近くのあかつき公園内にシーボルトの胸像があります。 シーボルトはドイツ人でしたが,オランダ商館付の医師として1823(文政6)年に来日しました。 1828(文政11)年,帰国の際に彼の荷物から幕府禁制の日本地図などが見つかり国外追放となりましたが(シーボルト事件),これまでの間,シーボルトは診療の傍ら長崎郊外に鳴滝塾を開き,日本各地から集まってきた医師たちに西洋医学を教えました。また1826(文政9)年には,オランダ商館長の江戸参府に同行して日本橋の長崎屋に滞在し,蘭学者たちと交流して彼らに大きな影響を与えました。 シーボルトと築地に直接の関係はありませんが,この地に像が置かれたのは,前野良沢,杉田玄白らが『解体新書』の原本となったオランダ語の解剖学書『ターヘル・アナトミア』を,ここにあった豊前中津藩の藩邸内で翻訳したことからここが「江戸蘭学発祥の地」とされていること。シーボルトの娘いねが築地に産院を開業したこと。明治初期に外国人居留地が築地に設けられたことが理由とされています。 像は,オランダの大学・財団から日蘭友好を目的として中央区に贈られたものです。

東京メトロ築地駅から徒歩5分ほど,聖路加国際病院近くのあかつき公園内にシーボルトの胸像があります。 シーボルトはドイツ人でしたが,オランダ商館付の医師として1823(文政6)年に来日しました。 1828(文政11)年,帰国の際に彼の荷物から幕府禁制の日本地図などが見つかり国外追放となりましたが(シーボルト事件),これまでの間,シーボルトは診療の傍ら長崎郊外に鳴滝塾を開き,日本各地から集まってきた医師たちに西洋医学を教えました。また1826(文政9)年には,オランダ商館長の江戸参府に同行して日本橋の長崎屋に滞在し,蘭学者たちと交流して彼らに大きな影響を与えました。 シーボルトと築地に直接の関係はありませんが,この地に像が置かれたのは,前野良沢,杉田玄白らが『解体新書』の原本となったオランダ語の解剖学書『ターヘル・アナトミア』を,ここにあった豊前中津藩の藩邸内で翻訳したことからここが「江戸蘭学発祥の地」とされていること。シーボルトの娘いねが築地に産院を開業したこと。明治初期に外国人居留地が築地に設けられたことが理由とされています。 像は,オランダの大学・財団から日蘭友好を目的として中央区に贈られたものです。