みんなでつくる〜防災の原点!石碑マップ〜

全国の過去の災害を石碑が教えてくれます。

関連するめっけブック

関連するめっけブック

紹介スポット

- 1088件避水徙民碑(午年の水害)

三重県伊賀市/午年の水害(1870年9月18日~19日/1879年建立(国土地理院自然災害伝承碑データ)

小田地区は柘植川と服部川が合流する位置にあり、昔から河川氾濫による水害を受けてきた。嘉永7年(1854)の安政の大地震(伊賀上野地震)で地盤沈下してからはより一層、水害に悩まされ、明治3年(1870)9月18日夜から19日にかけての水害では死者5名、全壊家屋85戸、多くの田畑が流失する被害となった。この水害の後、周辺6町村の住民は高所へ集団移住した。碑は旧馬苦労町から移築。 (国土地理院自然災害伝承碑データ gsi.go.jp/bousaichiri/denshouh... より)

三重県伊賀市/午年の水害(1870年9月18日~19日/1879年建立(国土地理院自然災害伝承碑データ)

小田地区は柘植川と服部川が合流する位置にあり、昔から河川氾濫による水害を受けてきた。嘉永7年(1854)の安政の大地震(伊賀上野地震)で地盤沈下してからはより一層、水害に悩まされ、明治3年(1870)9月18日夜から19日にかけての水害では死者5名、全壊家屋85戸、多くの田畑が流失する被害となった。この水害の後、周辺6町村の住民は高所へ集団移住した。碑は旧馬苦労町から移築。 (国土地理院自然災害伝承碑データ gsi.go.jp/bousaichiri/denshouh... より)

法華経塔(伊賀上野地震)

三重県伊賀市/伊賀上野地震(安政の大地震)(1854年7月9日)/1855年建立(国土地理院自然災害伝承碑データ)

嘉永7年(1854)は三重県で大地震が連続して発生した。なかでも、2日前から前震が発生し始めた嘉永7年6月15日(1854年7月9日)の大地震で、伊賀では死者約600名の被害となった。約5ヶ月後の嘉永7年11月4日(1854年12月23日)には安政東海地震が発生した。この碑は服部川の河川敷から当地に移設された。 (国土地理院自然災害伝承碑データ gsi.go.jp/bousaichiri/denshouh... より)

三重県伊賀市/伊賀上野地震(安政の大地震)(1854年7月9日)/1855年建立(国土地理院自然災害伝承碑データ)

嘉永7年(1854)は三重県で大地震が連続して発生した。なかでも、2日前から前震が発生し始めた嘉永7年6月15日(1854年7月9日)の大地震で、伊賀では死者約600名の被害となった。約5ヶ月後の嘉永7年11月4日(1854年12月23日)には安政東海地震が発生した。この碑は服部川の河川敷から当地に移設された。 (国土地理院自然災害伝承碑データ gsi.go.jp/bousaichiri/denshouh... より)

安政伊賀上野地震供養塔(伊賀上野地震)

三重県伊賀市/伊賀上野地震(安政の大地震)(1854年7月9日)/1860年建立(国土地理院自然災害伝承碑データ)

嘉永7年6月15日(1854年7月9日)午前2時頃に発生した伊賀上野地震は、新居地区を震源とし、伊賀では震度6から7の揺れがあり、600名近い死者があった。碑の南面に、この大地震により旧野間村において死者35名の被害があったことが記されている。 (国土地理院自然災害伝承碑データ gsi.go.jp/bousaichiri/denshouh... より)

三重県伊賀市/伊賀上野地震(安政の大地震)(1854年7月9日)/1860年建立(国土地理院自然災害伝承碑データ)

嘉永7年6月15日(1854年7月9日)午前2時頃に発生した伊賀上野地震は、新居地区を震源とし、伊賀では震度6から7の揺れがあり、600名近い死者があった。碑の南面に、この大地震により旧野間村において死者35名の被害があったことが記されている。 (国土地理院自然災害伝承碑データ gsi.go.jp/bousaichiri/denshouh... より)

師弟愛の像(室戸台風)

京都府京都市/室戸台風(1934年9月21日)/1960年建立(国土地理院自然災害伝承碑データ)

昭和9年(1934)9月21日、西日本一帯に猛威を振るった室戸台風の暴風により、京都市及びその周辺において数校の木造校舎が倒れ、その下敷きとなって児童162名、教員4名の命が奪われた。この像は戦後に再建されたものである。 (国土地理院自然災害伝承碑データ gsi.go.jp/bousaichiri/denshouh... より)

京都府京都市/室戸台風(1934年9月21日)/1960年建立(国土地理院自然災害伝承碑データ)

昭和9年(1934)9月21日、西日本一帯に猛威を振るった室戸台風の暴風により、京都市及びその周辺において数校の木造校舎が倒れ、その下敷きとなって児童162名、教員4名の命が奪われた。この像は戦後に再建されたものである。 (国土地理院自然災害伝承碑データ gsi.go.jp/bousaichiri/denshouh... より)

昭和十年水害浸水被害記念碑(洪水)

京都府京都市/洪水(1935年6月29日)/建立年不明(国土地理院自然災害伝承碑データ)

昭和10年(1935)6月29日未明、数日来降り続いた豪雨のため、京都市内を貫流する河川はすべて氾濫し、4万戸以上の市内家屋が浸水の被害を受けた。上京区小川学区では、29日午前5時に上立売小川の石橋が落ち、小川に面する家屋は倒壊流失または半壊した。碑には「大出水地上四尺」とあり、約1.2mの浸水があったことがわかる。 (国土地理院自然災害伝承碑データ gsi.go.jp/bousaichiri/denshouh... より)

京都府京都市/洪水(1935年6月29日)/建立年不明(国土地理院自然災害伝承碑データ)

昭和10年(1935)6月29日未明、数日来降り続いた豪雨のため、京都市内を貫流する河川はすべて氾濫し、4万戸以上の市内家屋が浸水の被害を受けた。上京区小川学区では、29日午前5時に上立売小川の石橋が落ち、小川に面する家屋は倒壊流失または半壊した。碑には「大出水地上四尺」とあり、約1.2mの浸水があったことがわかる。 (国土地理院自然災害伝承碑データ gsi.go.jp/bousaichiri/denshouh... より)

慰霊塔(室戸台風)

京都府八幡市/室戸台風(1934年9月21日)/1935年建立(国土地理院自然災害伝承碑データ)

昭和9年(1934)9月21日、かつてない規模の台風(室戸台風)の強風により、八幡尋常高等小学校の校舎のうち12教室2棟が倒壊、5教室が半壊した結果、教員及び児童34名の命が奪われた。 (国土地理院自然災害伝承碑データ gsi.go.jp/bousaichiri/denshouh... より)

京都府八幡市/室戸台風(1934年9月21日)/1935年建立(国土地理院自然災害伝承碑データ)

昭和9年(1934)9月21日、かつてない規模の台風(室戸台風)の強風により、八幡尋常高等小学校の校舎のうち12教室2棟が倒壊、5教室が半壊した結果、教員及び児童34名の命が奪われた。 (国土地理院自然災害伝承碑データ gsi.go.jp/bousaichiri/denshouh... より)

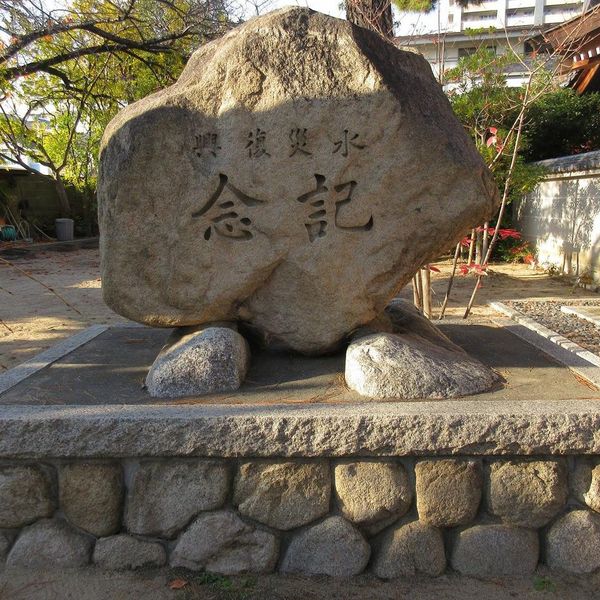

水災復興記念(阪神大水害)

兵庫県神戸市/阪神大水害(1938年7月5日)/1939年建立(国土地理院自然災害伝承碑データ)

昭和13年(1938)7月5日、六甲山麓を襲った豪雨により六甲山の各所で土石流が発生した。天上川も氾濫し、西青木地区では約500戸の被害があった。碑は、大水害の1年後に、西青木地区の復興を記念し、流れてきた巨石を利用して建立された。 (国土地理院自然災害伝承碑データ gsi.go.jp/bousaichiri/denshouh... より)

兵庫県神戸市/阪神大水害(1938年7月5日)/1939年建立(国土地理院自然災害伝承碑データ)

昭和13年(1938)7月5日、六甲山麓を襲った豪雨により六甲山の各所で土石流が発生した。天上川も氾濫し、西青木地区では約500戸の被害があった。碑は、大水害の1年後に、西青木地区の復興を記念し、流れてきた巨石を利用して建立された。 (国土地理院自然災害伝承碑データ gsi.go.jp/bousaichiri/denshouh... より)

文豪谷崎文学碑(阪神大水害)

兵庫県神戸市/阪神大水害(1938年7月5日)/建立年不明(国土地理院自然災害伝承碑データ)

昭和13年(1938)7月5日に、豪雨により六甲山の各所で土石流が発生し、河川は一斉に氾濫した。周辺では住吉川より濁流があふれ、多くの家屋が流失、埋没、全壊した。東灘に住んでいた谷崎潤一郎氏が、小説「細雪」に水害で水没した学校の様子を克明に描いており、水害当日の「妙子」の行動を記した一節を流れてきた流石を使用した碑に刻み、被害が甚大であったことを伝える。 (国土地理院自然災害伝承碑データ gsi.go.jp/bousaichiri/denshouh... より)

兵庫県神戸市/阪神大水害(1938年7月5日)/建立年不明(国土地理院自然災害伝承碑データ)

昭和13年(1938)7月5日に、豪雨により六甲山の各所で土石流が発生し、河川は一斉に氾濫した。周辺では住吉川より濁流があふれ、多くの家屋が流失、埋没、全壊した。東灘に住んでいた谷崎潤一郎氏が、小説「細雪」に水害で水没した学校の様子を克明に描いており、水害当日の「妙子」の行動を記した一節を流れてきた流石を使用した碑に刻み、被害が甚大であったことを伝える。 (国土地理院自然災害伝承碑データ gsi.go.jp/bousaichiri/denshouh... より)

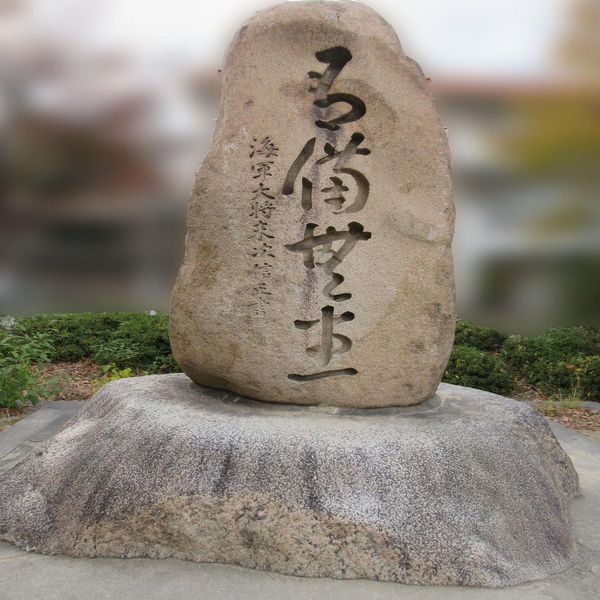

有備無患(阪神大水害)

兵庫県神戸市/阪神大水害(1938年7月5日)/1941年建立(国土地理院自然災害伝承碑データ)

昭和13年(1938)7月5日の豪雨により、六甲山の各所で土石流が発生し、河川は一斉に氾濫した。住吉川に面した旧本山村では、死者11名、負傷者多数、流失・全半壊家屋約700棟、埋没・浸水家屋約1500棟と、当時の被害のすさまじさが記されている。有備無患とは、「備え有れば患(うれ)い無し」のこと。 (国土地理院自然災害伝承碑データ gsi.go.jp/bousaichiri/denshouh... より)

兵庫県神戸市/阪神大水害(1938年7月5日)/1941年建立(国土地理院自然災害伝承碑データ)

昭和13年(1938)7月5日の豪雨により、六甲山の各所で土石流が発生し、河川は一斉に氾濫した。住吉川に面した旧本山村では、死者11名、負傷者多数、流失・全半壊家屋約700棟、埋没・浸水家屋約1500棟と、当時の被害のすさまじさが記されている。有備無患とは、「備え有れば患(うれ)い無し」のこと。 (国土地理院自然災害伝承碑データ gsi.go.jp/bousaichiri/denshouh... より)

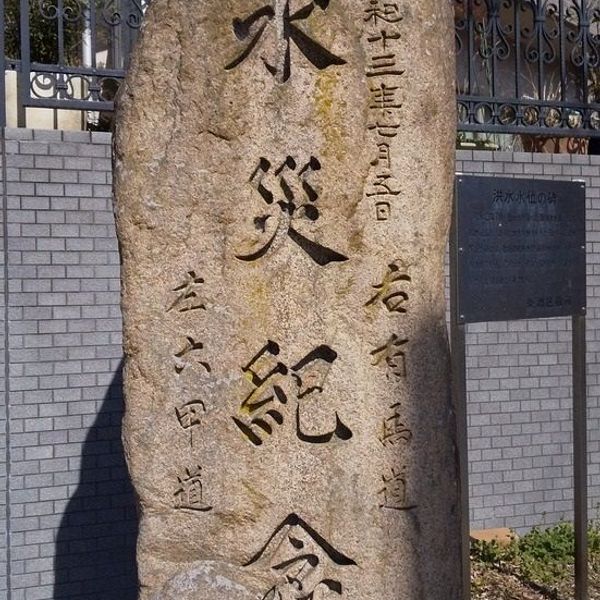

水災記念(阪神大水害)

兵庫県神戸市/阪神大水害(1938年7月5日)/1939年建立(国土地理院自然災害伝承碑データ)

昭和13年(1938)7月、当地方を襲った阪神大水害では、六甲山の各所で土石流が発生し、多くの河川で氾濫が発生した。住吉川も氾濫し、流域に大きな被害をもたらした。この碑の台座の右わきに最高時の洪水水位が刻まれている。 (国土地理院自然災害伝承碑データ gsi.go.jp/bousaichiri/denshouh... より)

兵庫県神戸市/阪神大水害(1938年7月5日)/1939年建立(国土地理院自然災害伝承碑データ)

昭和13年(1938)7月、当地方を襲った阪神大水害では、六甲山の各所で土石流が発生し、多くの河川で氾濫が発生した。住吉川も氾濫し、流域に大きな被害をもたらした。この碑の台座の右わきに最高時の洪水水位が刻まれている。 (国土地理院自然災害伝承碑データ gsi.go.jp/bousaichiri/denshouh... より)