ここがあの場所!身近な場所の歴史

実は、街なかには隠れた歴史的名所がたくさん!旅先だけでなく、近所の散歩でも意外な名所が見つかるかも?!歴史の勉強や小学生の自由研究にもおすすめです。紹介されていないスポットを見つけたら、みんなで登録して共有しよう!

関連するめっけブック

関連するめっけブック

紹介スポット

- 8106件渋沢栄一の80歳のお祝いと、男爵から子爵に昇格したお祝い寄贈された書庫。この当時には珍しく火事のリスクを下げるために電気ストーブが設置されています。

(編集済み)

渋沢栄一の80歳のお祝いと、男爵から子爵に昇格したお祝い寄贈された書庫。この当時には珍しく火事のリスクを下げるために電気ストーブが設置されています。

(編集済み)

芝公園内にある芝丸山古墳の頂上に,日本地図が描かれた変わった形の碑が建てられています。 日本最初の実測地図は1821(文政4)年に完成した「大日本沿海輿地全図」ですが,それは伊能忠敬による全国の測地測量に基づいて作成されました。50歳を過ぎて測量術・天文観測の技術を学んだ忠敬が,初めて測量の旅に出たのは1800(寛政12)年,彼が55歳のときでした。以後,忠敬の測地測量は17年10回に及んでいます。 完成した日本地図は「伊能図」と呼ばれ国外持ち出しが禁じられますが,1828(文政11)年,オランダ商館付の医師・シーボルトが帰国直前に,その荷物から「伊能図」の写しなどが見つかり国外追放になるという事件が起きています。 東京地学協会は,1889(明治22)年に伊能忠敬の功績を顕彰するための碑を建てますが,それが戦災で失われてしまったため,1965(昭和40)年にここにあらためて碑を建てました。ここに建てられたのは,忠敬の測量の起点が芝公園の近く,高輪大木戸であったことによります。

芝公園内にある芝丸山古墳の頂上に,日本地図が描かれた変わった形の碑が建てられています。 日本最初の実測地図は1821(文政4)年に完成した「大日本沿海輿地全図」ですが,それは伊能忠敬による全国の測地測量に基づいて作成されました。50歳を過ぎて測量術・天文観測の技術を学んだ忠敬が,初めて測量の旅に出たのは1800(寛政12)年,彼が55歳のときでした。以後,忠敬の測地測量は17年10回に及んでいます。 完成した日本地図は「伊能図」と呼ばれ国外持ち出しが禁じられますが,1828(文政11)年,オランダ商館付の医師・シーボルトが帰国直前に,その荷物から「伊能図」の写しなどが見つかり国外追放になるという事件が起きています。 東京地学協会は,1889(明治22)年に伊能忠敬の功績を顕彰するための碑を建てますが,それが戦災で失われてしまったため,1965(昭和40)年にここにあらためて碑を建てました。ここに建てられたのは,忠敬の測量の起点が芝公園の近く,高輪大木戸であったことによります。

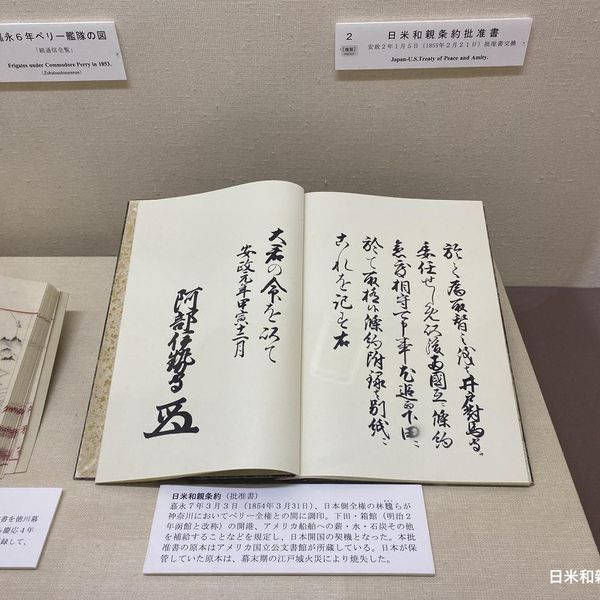

日米和親条約と日米修好通商条約については,中学や高校の日本史の授業でその内容の一部を読んだ人も多いことと思います。 日米和親条約は,1854(嘉永7)年に横浜(現在の横浜開港資料館の所在地)で締結・調印されました。残念なことに日本側の調印書原本は,1859(安政6)年にあった江戸城の火災で焼失してしまいましたが,1855(安政2)年に日米で取り交わされた批准書交換証書が残されています。 一方,日米修好通商条約は1858(安政5)年に神奈川沖に停泊中のアメリカの軍艦ポーハタン号上で,アメリカ総領事ハリスと日本全権・井上清直,岩瀬忠震(ただなり)との間で締結・調印されました。こちらは関東大震災で被災したため傷んではいますが原本が残されています。 外務省の外交史料館別館では,常設展示として日米修好通商条約調印書の精密なレプリカが公開されていて見ることができます。

日米和親条約と日米修好通商条約については,中学や高校の日本史の授業でその内容の一部を読んだ人も多いことと思います。 日米和親条約は,1854(嘉永7)年に横浜(現在の横浜開港資料館の所在地)で締結・調印されました。残念なことに日本側の調印書原本は,1859(安政6)年にあった江戸城の火災で焼失してしまいましたが,1855(安政2)年に日米で取り交わされた批准書交換証書が残されています。 一方,日米修好通商条約は1858(安政5)年に神奈川沖に停泊中のアメリカの軍艦ポーハタン号上で,アメリカ総領事ハリスと日本全権・井上清直,岩瀬忠震(ただなり)との間で締結・調印されました。こちらは関東大震災で被災したため傷んではいますが原本が残されています。 外務省の外交史料館別館では,常設展示として日米修好通商条約調印書の精密なレプリカが公開されていて見ることができます。

1623(元和9)年,江戸幕府3代将軍徳川家光の命により,イエズス会のデ・アンジェリス神父,フランシスコ会のガルベス神父をはじめ50人のキリスト教徒(キリシタン)が江戸市中引き回しの上,東海道の入口付近の丘で処刑されました。 このときキリシタンの中心人物として処刑された原主水(はらもんど)は,かつて家康に小姓として仕えていた人物です。 幕府は,初めキリスト教を黙認していましたが,1613(慶長18)年に禁教令を全国におよぼして以降,キリシタンに対する迫害を強めるようになったのです。1622(元和8)年には長崎で55人ものキリシタンが処刑されるという,日本のキリスト教迫害史上最大の殉教事件(「元和の大殉教」と呼ばれています)が起きていますが,この江戸での殉教事件はそれを受けてのことと考えられています。 現在,キリシタンの遺跡の碑があるのは,殉教地と推定されている場所です。

1623(元和9)年,江戸幕府3代将軍徳川家光の命により,イエズス会のデ・アンジェリス神父,フランシスコ会のガルベス神父をはじめ50人のキリスト教徒(キリシタン)が江戸市中引き回しの上,東海道の入口付近の丘で処刑されました。 このときキリシタンの中心人物として処刑された原主水(はらもんど)は,かつて家康に小姓として仕えていた人物です。 幕府は,初めキリスト教を黙認していましたが,1613(慶長18)年に禁教令を全国におよぼして以降,キリシタンに対する迫害を強めるようになったのです。1622(元和8)年には長崎で55人ものキリシタンが処刑されるという,日本のキリスト教迫害史上最大の殉教事件(「元和の大殉教」と呼ばれています)が起きていますが,この江戸での殉教事件はそれを受けてのことと考えられています。 現在,キリシタンの遺跡の碑があるのは,殉教地と推定されている場所です。

幕府は1858(安政5)年に欧米の5ヶ国(米・蘭・露・英・仏)との間に相次いで修好通商条約を結びました。まとめて「安政の五カ国条約」と呼ばれていますが,各国に一歩遅れたフランスは,通常は修好通商条約に先立って結ばれる和親条約の段階を経ていません。 翌年,フランス最初の公使館が三田の済海寺に設けられ,初代公使ド・ベルクールが着任しました。この頃は,外国人襲撃事件・殺傷事件が頻繁に起きていましたが,済海寺でも1860(万延元)年に公使館の旗番だったイタリア人ナタールが2人の武士に斬られるという事件が起きています。 1863(文久3)年に2代目公使として着任したレオン・ロッシュは,薩摩藩・長州藩など倒幕勢力を支援するイギリス公使パークスに対抗し,幕府を積極的に支援して軍制改革などに協力しました。公使館として使用されたのは済海寺の書院や庫裏で,のちに玄関や門などが増築されましたが,1870(明治3)年に引き払いとなりました。 済海寺の門を入った左手に「最初のフランス公使宿館跡」の碑が建てられています。

幕府は1858(安政5)年に欧米の5ヶ国(米・蘭・露・英・仏)との間に相次いで修好通商条約を結びました。まとめて「安政の五カ国条約」と呼ばれていますが,各国に一歩遅れたフランスは,通常は修好通商条約に先立って結ばれる和親条約の段階を経ていません。 翌年,フランス最初の公使館が三田の済海寺に設けられ,初代公使ド・ベルクールが着任しました。この頃は,外国人襲撃事件・殺傷事件が頻繁に起きていましたが,済海寺でも1860(万延元)年に公使館の旗番だったイタリア人ナタールが2人の武士に斬られるという事件が起きています。 1863(文久3)年に2代目公使として着任したレオン・ロッシュは,薩摩藩・長州藩など倒幕勢力を支援するイギリス公使パークスに対抗し,幕府を積極的に支援して軍制改革などに協力しました。公使館として使用されたのは済海寺の書院や庫裏で,のちに玄関や門などが増築されましたが,1870(明治3)年に引き払いとなりました。 済海寺の門を入った左手に「最初のフランス公使宿館跡」の碑が建てられています。

陸奥(現,岩手県)水沢出身の高野長英は,長崎の鳴滝塾でオランダ商館付の医師シーボルトから西洋医学を学び,シーボルトが国外追放になったのち江戸で町医者となりました。 三河田原藩の家老で蘭学に通じる渡辺崋山らと交流し,西洋事情の研究を深めました。 1837(天保8)年に日本人漂流民の送還と交易を求めて来航したアメリカ船モリソン号が砲撃されるという事件が起きました。このことを知った長英は『戊戌(ぼじゅつ)夢物語』を著し幕府の外交政策を批判しました。 翌年,幕府は崋山,長英らを逮捕し厳しく処罰(この事件は「蛮社の獄」と呼ばれています),長英は永牢(無期禁固)に処せられましたが,1844(弘化元)年に脱獄,顔を焼き人相を変えて各地を転々とします。 その後江戸に戻った長英は青山百人町に隠れ住み,沢三伯と名乗って医業を営みますが,1850(嘉永3)年,幕吏に襲われ自ら命を絶ちました。 その場所にある青山スパイラルビルの柱に碑が埋め込まれています。のちに長英の名誉は回復され,善光寺別院(港区青山3-5-17)に勝海舟の撰文による顕彰碑が建てられました。 長英の肖像がレリーフされた現在の碑は,1964(昭和39)年に再建されたものです。

陸奥(現,岩手県)水沢出身の高野長英は,長崎の鳴滝塾でオランダ商館付の医師シーボルトから西洋医学を学び,シーボルトが国外追放になったのち江戸で町医者となりました。 三河田原藩の家老で蘭学に通じる渡辺崋山らと交流し,西洋事情の研究を深めました。 1837(天保8)年に日本人漂流民の送還と交易を求めて来航したアメリカ船モリソン号が砲撃されるという事件が起きました。このことを知った長英は『戊戌(ぼじゅつ)夢物語』を著し幕府の外交政策を批判しました。 翌年,幕府は崋山,長英らを逮捕し厳しく処罰(この事件は「蛮社の獄」と呼ばれています),長英は永牢(無期禁固)に処せられましたが,1844(弘化元)年に脱獄,顔を焼き人相を変えて各地を転々とします。 その後江戸に戻った長英は青山百人町に隠れ住み,沢三伯と名乗って医業を営みますが,1850(嘉永3)年,幕吏に襲われ自ら命を絶ちました。 その場所にある青山スパイラルビルの柱に碑が埋め込まれています。のちに長英の名誉は回復され,善光寺別院(港区青山3-5-17)に勝海舟の撰文による顕彰碑が建てられました。 長英の肖像がレリーフされた現在の碑は,1964(昭和39)年に再建されたものです。

1632(元和9)年に,キリシタン50人が処刑された「江戸の大殉教」と呼ばれる事件が起きました。 殉教地近くにあるカトリック高輪教会の聖堂前庭に江戸の殉教者顕彰碑が建てられています。 この殉教地では「江戸の大殉教」事件のあと数年にわたって,女性や子ども,キリシタンをかくまった人々などおよそ1000人が処刑され,江戸全体では2000人近くの人々が殉教したといいます。 この顕彰碑はこれらの殉教者をたたえるため,「江戸の大殉教」があった地に建立された智福寺の境内に,カトリック信徒によって1956(昭和31)年に建てられたものですが,のちにカトリック高輪教会に移されました。 教会では毎年11月下旬に,江戸の殉教者を記念するミサが執り行われています。また,地階にある部屋には踏絵のレプリカや明治政府が出した「切支丹禁止令」の高札などが展示されています。

1632(元和9)年に,キリシタン50人が処刑された「江戸の大殉教」と呼ばれる事件が起きました。 殉教地近くにあるカトリック高輪教会の聖堂前庭に江戸の殉教者顕彰碑が建てられています。 この殉教地では「江戸の大殉教」事件のあと数年にわたって,女性や子ども,キリシタンをかくまった人々などおよそ1000人が処刑され,江戸全体では2000人近くの人々が殉教したといいます。 この顕彰碑はこれらの殉教者をたたえるため,「江戸の大殉教」があった地に建立された智福寺の境内に,カトリック信徒によって1956(昭和31)年に建てられたものですが,のちにカトリック高輪教会に移されました。 教会では毎年11月下旬に,江戸の殉教者を記念するミサが執り行われています。また,地階にある部屋には踏絵のレプリカや明治政府が出した「切支丹禁止令」の高札などが展示されています。

山手通りから目黒不動尊に向かう途中に黄檗宗(おうばくしゅう)の寺院・海福寺があります。 黄檗宗は禅宗の一宗派で,江戸時代の1654(承応3)年に,中国・明から来日した隠元隆埼(いんげんりゅうき)によって初めて日本に伝えられました。中国の明,清とは鎖国政策の下でも「通商の国」として,長崎での貿易が活発に行われていたのです。 ちなみにインゲン豆は「普茶(ふちゃ)料理」という中国風の精進料理の材料として,隠元禅師が広めたものとされています。普茶料理で有名な京都宇治にある萬福寺(まんぷくじ)は,隠元禅師によって開かれた黄檗宗の大本山です。 海福寺も,1658(万冶元)年に,隠元禅師によってはじめ深川に開創されましたが,1910(明治43)年に現在地へ移転してきました。 海福寺の境内には,1683(天和3)年につくられた他に例がない変わった形の梵鐘が残されています。全体的には日本の伝統的な鐘の形を踏襲していますが,裾には中国風の雲形のデザインが施されていて,どことなく異国の雰囲気が感じられます。

山手通りから目黒不動尊に向かう途中に黄檗宗(おうばくしゅう)の寺院・海福寺があります。 黄檗宗は禅宗の一宗派で,江戸時代の1654(承応3)年に,中国・明から来日した隠元隆埼(いんげんりゅうき)によって初めて日本に伝えられました。中国の明,清とは鎖国政策の下でも「通商の国」として,長崎での貿易が活発に行われていたのです。 ちなみにインゲン豆は「普茶(ふちゃ)料理」という中国風の精進料理の材料として,隠元禅師が広めたものとされています。普茶料理で有名な京都宇治にある萬福寺(まんぷくじ)は,隠元禅師によって開かれた黄檗宗の大本山です。 海福寺も,1658(万冶元)年に,隠元禅師によってはじめ深川に開創されましたが,1910(明治43)年に現在地へ移転してきました。 海福寺の境内には,1683(天和3)年につくられた他に例がない変わった形の梵鐘が残されています。全体的には日本の伝統的な鐘の形を踏襲していますが,裾には中国風の雲形のデザインが施されていて,どことなく異国の雰囲気が感じられます。