ここがあの場所!身近な場所の歴史

実は、街なかには隠れた歴史的名所がたくさん!旅先だけでなく、近所の散歩でも意外な名所が見つかるかも?!歴史の勉強や小学生の自由研究にもおすすめです。紹介されていないスポットを見つけたら、みんなで登録して共有しよう!

関連するめっけブック

関連するめっけブック

紹介スポット

- 8106件江戸時代の人々は幾度もの凶作や飢饉に見舞われました。そんなときに頼りになるのが救荒作物の代表ともいえる甘藷=サツマイモです。 青木昆陽は,その甘藷の栽培・普及に努めた人物として知られています。 昆陽は初め儒学を学び,江戸で私塾を開いていましたが,町奉行大岡忠相に見いだされ幕府に仕えることになりました。救荒作物としての甘藷の効用を説いた『蕃藷考(ばんしょこう)』を著して幕府に提出したのが1735(享保20)年,享保の大飢饉があった翌々年のことでした。これが将軍徳川吉宗に認められて昆陽は甘藷の試作に取組み,種芋が全国に配布されて甘藷栽培が定着していきました。 また,昆陽は洋学の先駆者ともいわれています。 彼は,西洋の実学を積極的に吸収しようとした徳川吉宗からオランダ語の学習を命じられ,オランダ通詞から言語や西洋文化などを学び蘭学興隆の礎を築きました。門人には前野良沢がいます。 昆陽の別邸近く,目黒不動尊に墓がありますが,墓碑の「甘藷先生之墓」の文字は昆陽自身が刻んだものです。また独鈷(どっこ)の瀧の脇にある大きな顕彰碑は,1911(明治44)年に建てられたもので昆陽の生涯や業績が記されています。

江戸時代の人々は幾度もの凶作や飢饉に見舞われました。そんなときに頼りになるのが救荒作物の代表ともいえる甘藷=サツマイモです。 青木昆陽は,その甘藷の栽培・普及に努めた人物として知られています。 昆陽は初め儒学を学び,江戸で私塾を開いていましたが,町奉行大岡忠相に見いだされ幕府に仕えることになりました。救荒作物としての甘藷の効用を説いた『蕃藷考(ばんしょこう)』を著して幕府に提出したのが1735(享保20)年,享保の大飢饉があった翌々年のことでした。これが将軍徳川吉宗に認められて昆陽は甘藷の試作に取組み,種芋が全国に配布されて甘藷栽培が定着していきました。 また,昆陽は洋学の先駆者ともいわれています。 彼は,西洋の実学を積極的に吸収しようとした徳川吉宗からオランダ語の学習を命じられ,オランダ通詞から言語や西洋文化などを学び蘭学興隆の礎を築きました。門人には前野良沢がいます。 昆陽の別邸近く,目黒不動尊に墓がありますが,墓碑の「甘藷先生之墓」の文字は昆陽自身が刻んだものです。また独鈷(どっこ)の瀧の脇にある大きな顕彰碑は,1911(明治44)年に建てられたもので昆陽の生涯や業績が記されています。

カトリック碑文谷教会の聖堂脇の入口から入ると,正面の祭壇の上に聖母マリアを描いた小さな聖画が飾られています。この聖画は,カルロ・ドルチ作の「親指の聖母」(悲しみの聖母)で,「江戸のサンタ・マリア」と呼ばれているもののレプリカです。 本物は,1708(宝永5)年,日本へのカトリック布教を目的に屋久島に潜入したイタリア人宣教師ヨハン・シドッチがイタリアから携えてきたものです。 シドッチはすぐに捕らえられ,江戸の切支丹屋敷に幽閉されて1714(正徳4)年にそこで病死しました。この間に儒学者新井白石の審問を受けています。 碑文谷教会の聖堂は1954(昭和29)年に完成しましたが,この年に,紛失したとされていた「親指の聖母」が東京国立博物館で発見されたことから聖堂はこの聖母に捧げられ,「江戸のサンタマリア聖堂」と呼ばれるようになりました。 本物の聖画は国の重要文化財として,東京国立博物館に所蔵されています。

カトリック碑文谷教会の聖堂脇の入口から入ると,正面の祭壇の上に聖母マリアを描いた小さな聖画が飾られています。この聖画は,カルロ・ドルチ作の「親指の聖母」(悲しみの聖母)で,「江戸のサンタ・マリア」と呼ばれているもののレプリカです。 本物は,1708(宝永5)年,日本へのカトリック布教を目的に屋久島に潜入したイタリア人宣教師ヨハン・シドッチがイタリアから携えてきたものです。 シドッチはすぐに捕らえられ,江戸の切支丹屋敷に幽閉されて1714(正徳4)年にそこで病死しました。この間に儒学者新井白石の審問を受けています。 碑文谷教会の聖堂は1954(昭和29)年に完成しましたが,この年に,紛失したとされていた「親指の聖母」が東京国立博物館で発見されたことから聖堂はこの聖母に捧げられ,「江戸のサンタマリア聖堂」と呼ばれるようになりました。 本物の聖画は国の重要文化財として,東京国立博物館に所蔵されています。

深大寺は,733(天平5)年,満功上人(まんくうしょうにん)によって開かれたと伝えられています。深大寺の「縁起」では,どこからともなく現れた上人の父福満が郷の長者の娘と結ばれ,やがて生まれた子が長じて満功上人となり,この地に福満が信仰した深沙(じんじゃ)大王を祀る寺を建てたとされています。 『日本書紀』や『続日本紀』には,7世紀後半~8世紀初めに,朝鮮半島の百済や新羅,高句麗(=高麗:こま)から渡来した人々を武蔵国に移住させたという記事があります。深大寺がある一帯(かつての武蔵野国多磨郡狛江郷)も渡来人が開拓した地域と考えられていることから,福満は渡来人の子孫であったとみられています。 深大寺の釈迦堂には,7世紀後半~8世紀初頭の作とされる釈迦如来の倚像(いぞう)が安置されています。制作時期は深大寺の開創年より古く,なぜこの像が深大寺にあるのかは謎ですが,椅子に腰掛けた姿の倚像は白鳳文化期の仏像に多く,眉や鼻筋など顔の表現には興福寺仏頭,衣文には法隆寺の夢違観音像と共通する点が認められます。こうした特徴から,如来像の制作には渡来人系仏師の関与が推定されています。

深大寺は,733(天平5)年,満功上人(まんくうしょうにん)によって開かれたと伝えられています。深大寺の「縁起」では,どこからともなく現れた上人の父福満が郷の長者の娘と結ばれ,やがて生まれた子が長じて満功上人となり,この地に福満が信仰した深沙(じんじゃ)大王を祀る寺を建てたとされています。 『日本書紀』や『続日本紀』には,7世紀後半~8世紀初めに,朝鮮半島の百済や新羅,高句麗(=高麗:こま)から渡来した人々を武蔵国に移住させたという記事があります。深大寺がある一帯(かつての武蔵野国多磨郡狛江郷)も渡来人が開拓した地域と考えられていることから,福満は渡来人の子孫であったとみられています。 深大寺の釈迦堂には,7世紀後半~8世紀初頭の作とされる釈迦如来の倚像(いぞう)が安置されています。制作時期は深大寺の開創年より古く,なぜこの像が深大寺にあるのかは謎ですが,椅子に腰掛けた姿の倚像は白鳳文化期の仏像に多く,眉や鼻筋など顔の表現には興福寺仏頭,衣文には法隆寺の夢違観音像と共通する点が認められます。こうした特徴から,如来像の制作には渡来人系仏師の関与が推定されています。

調布サレジオ神学院の構内に,笠がまるでキリスト教司祭の帽子のように見える変わった形の墓碑が建っています。高さ160㎝もあるこの墓碑は,イタリア・シチリア島生まれのイエズス会宣教師ジュゼッペ・キアラのものです。 キアラは,長崎で棄教したイエズス会のフェレイラ神父救出を目的として1643(寛永20)年に日本に潜入しましたが,上陸直後に捕らえられ,1646(正保3)年,江戸の切支丹屋敷に収容されました。その後キアラも棄教して岡本三右衛門と名乗り,キリシタンの吟味に協力したといわれます。妻や召使いまで与えられましたが幽閉されたまま1685(貞享2)年に病死し,小石川無量院に葬られました。 この墓碑は,はじめ無量院に建てられていましたが,いくつかの所在地を転々としたのち現在地に安置されました。墓碑に刻まれている戒名は「入専(じゅせん)浄真信士」ですが,「入専」はジュゼッペからとったものとされています。 遠藤周作の歴史小説『沈黙』の主人公ロドリゴ神父は,このキアラ神父をモデルにして描かれています。

調布サレジオ神学院の構内に,笠がまるでキリスト教司祭の帽子のように見える変わった形の墓碑が建っています。高さ160㎝もあるこの墓碑は,イタリア・シチリア島生まれのイエズス会宣教師ジュゼッペ・キアラのものです。 キアラは,長崎で棄教したイエズス会のフェレイラ神父救出を目的として1643(寛永20)年に日本に潜入しましたが,上陸直後に捕らえられ,1646(正保3)年,江戸の切支丹屋敷に収容されました。その後キアラも棄教して岡本三右衛門と名乗り,キリシタンの吟味に協力したといわれます。妻や召使いまで与えられましたが幽閉されたまま1685(貞享2)年に病死し,小石川無量院に葬られました。 この墓碑は,はじめ無量院に建てられていましたが,いくつかの所在地を転々としたのち現在地に安置されました。墓碑に刻まれている戒名は「入専(じゅせん)浄真信士」ですが,「入専」はジュゼッペからとったものとされています。 遠藤周作の歴史小説『沈黙』の主人公ロドリゴ神父は,このキアラ神父をモデルにして描かれています。

三条大橋の西側、南北二つ目の擬宝珠(ぎぼし)に池田屋騒動の時の刀傷があるとのことで、注意深く見たものの、イマイチ分からず…その日は時間がなかったので諦めたのですが、後からこのページを見て、三つ目のところにあることを知りました…。現地でこのページを見れていれば…涙 kyoto-inf.com/2017/06/23/poste...

(編集済み)

三条大橋の西側、南北二つ目の擬宝珠(ぎぼし)に池田屋騒動の時の刀傷があるとのことで、注意深く見たものの、イマイチ分からず…その日は時間がなかったので諦めたのですが、後からこのページを見て、三つ目のところにあることを知りました…。現地でこのページを見れていれば…涙 kyoto-inf.com/2017/06/23/poste...

(編集済み)

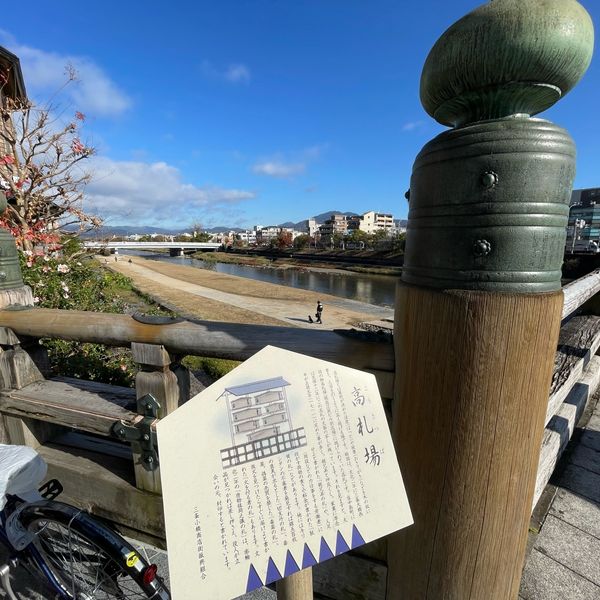

スターバックスの前にあります。幕府が決めたこと(法度や掟書)が書かれた木の板を、皆の目にとまるよう高いところに掲示する場、それが高札場。ここは人通りが多く目につきやすかったということですね。

スターバックスの前にあります。幕府が決めたこと(法度や掟書)が書かれた木の板を、皆の目にとまるよう高いところに掲示する場、それが高札場。ここは人通りが多く目につきやすかったということですね。

スターバックスの前にあります。日本で初の石柱橋として架けられたのがこの橋で、1590年とのこと、そしてこの石柱は神戸の東灘区から切り出されたものだそうです。その当時にどうやってこんなに思い石柱を運んできたのでしょうね…

スターバックスの前にあります。日本で初の石柱橋として架けられたのがこの橋で、1590年とのこと、そしてこの石柱は神戸の東灘区から切り出されたものだそうです。その当時にどうやってこんなに思い石柱を運んできたのでしょうね…

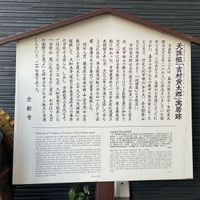

SAKIZO本社ビルの入口少し入った所にこの掲示がありました。すぐ隣に竹市瑞山寓居跡の碑がありますし、三条小橋の橋のところに佐久間象山遭難の碑もあるなど、高瀬川に近いこの辺りが幕末志士たちの活動の場になっていたんですね。池田屋騒動の池田屋もすぐ近くですね。

SAKIZO本社ビルの入口少し入った所にこの掲示がありました。すぐ隣に竹市瑞山寓居跡の碑がありますし、三条小橋の橋のところに佐久間象山遭難の碑もあるなど、高瀬川に近いこの辺りが幕末志士たちの活動の場になっていたんですね。池田屋騒動の池田屋もすぐ近くですね。