ゼロからはじめる愛知・戦国史跡巡り講座

歴史初心者向けに作った愛知の戦国史跡と城跡そして御朱印巡りのサイト『ゼロからはじめる愛知の城跡と御朱印、戦国史跡巡り講座』に掲載されているスポットをMEQQE化しました。ウォーキングや歴史巡り・城巡り、観光にぜひご活用ください。 MEQQE内の情報は、ブログ『ゼロからはじめる愛知の城跡と御朱印、戦国史跡巡り講座』投稿時の情報です。 営業状況が変更されている可能性もありますので、お出かけの際は事前にご確認いただきますようお願いいたします。

関連するめっけブック

関連するめっけブック

紹介スポット

- 451件重原城跡の周辺は住宅地になっていますが、その一画に権現石(ごんげんいし)というのが祀られています。 重原城が今川軍に攻められていた時、重原城は苦戦していたのですが、その時に重原城の大手門に仁王様の様な大男が現れ、今川軍の矢から城を守りました。 この間に城主の山岡氏は難を逃れたといわれていますが、重原城が落城した後、大手門近くには、矢がたくさん刺さっている大きな石が残されていました。これが権現石です。 現在では祠の中にありますが、よく見てみると矢が刺さった跡の様なものが、確かに残っています。 【詳しい説明はこちら】 sengokushiseki.com/?p=1218#i-4...

重原城跡の周辺は住宅地になっていますが、その一画に権現石(ごんげんいし)というのが祀られています。 重原城が今川軍に攻められていた時、重原城は苦戦していたのですが、その時に重原城の大手門に仁王様の様な大男が現れ、今川軍の矢から城を守りました。 この間に城主の山岡氏は難を逃れたといわれていますが、重原城が落城した後、大手門近くには、矢がたくさん刺さっている大きな石が残されていました。これが権現石です。 現在では祠の中にありますが、よく見てみると矢が刺さった跡の様なものが、確かに残っています。 【詳しい説明はこちら】 sengokushiseki.com/?p=1218#i-4...

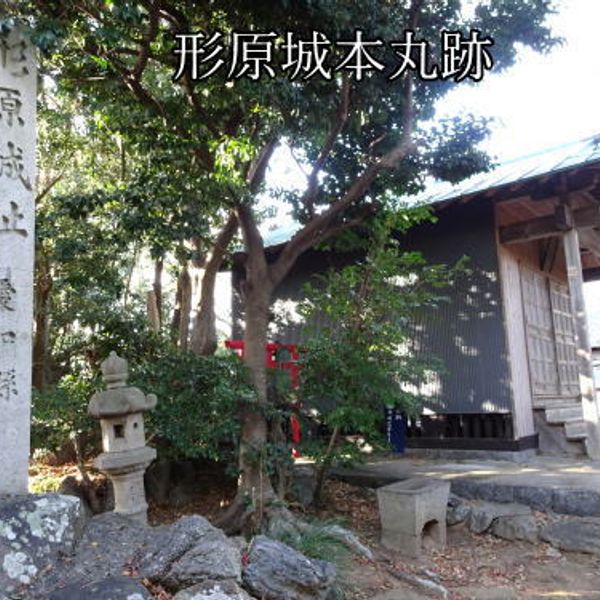

形原城は、形原松平氏発祥の地で、その拠点・形原城跡が残っています。形原松平市は江戸時代、各地を転封し幕末まで存続しました。形原城跡の中心部は少し小高い丘の上に建つ古城稲荷社になっています。現在残る縄張りは曲輪が2つほど残っているのみ。本丸と思われる一番高い場所には古城稲荷社があり、形原城址の石碑も有りました。ココからは木が生い茂っており、周辺の景色はあまり見えません。 【詳しい説明はこちら】 sengokushiseki.com/?p=3446

形原城は、形原松平氏発祥の地で、その拠点・形原城跡が残っています。形原松平市は江戸時代、各地を転封し幕末まで存続しました。形原城跡の中心部は少し小高い丘の上に建つ古城稲荷社になっています。現在残る縄張りは曲輪が2つほど残っているのみ。本丸と思われる一番高い場所には古城稲荷社があり、形原城址の石碑も有りました。ココからは木が生い茂っており、周辺の景色はあまり見えません。 【詳しい説明はこちら】 sengokushiseki.com/?p=3446

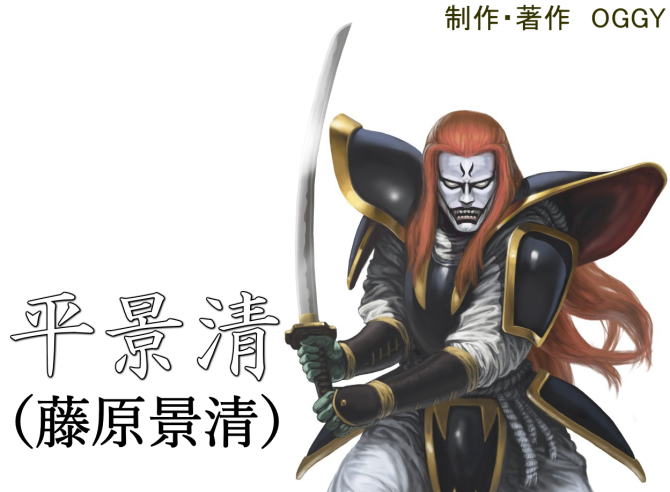

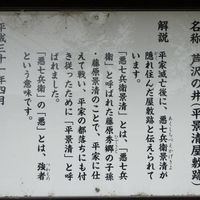

平景清が住んだといわれる屋敷跡、それが大府市吉田町の景清神社。 大府市に伝わる話では、元暦二年(1185)の壇の浦の戦いで敗れた平景清は、尾張国まで逃げ延びました。地元の名主・浅田八太夫は景清を保護し、名水が湧く芦沢の井の場所に屋敷を建て住まわせたそうです。それが現在の大府市吉田町の景清神社です。入り口には平家をイメージしてか赤い鳥居があり、横に景清公之旧跡 芦沢の井という石碑があります。景清神社の看板を見ると景清は藤原秀郷(ふじわらのひでさと)の子孫で藤原景清が元の名前だった様です。平家側で活躍したので平姓で呼ばれたのですね。 【詳しい説明はこちら】 sengokushiseki.com/?p=3871

平景清が住んだといわれる屋敷跡、それが大府市吉田町の景清神社。大府市に伝わる話では、元暦二年(1185)の壇の浦の戦いで敗れた平景清は、尾張国まで逃げ延びた。

平景清が住んだといわれる屋敷跡、それが大府市吉田町の景清神社。 大府市に伝わる話では、元暦二年(1185)の壇の浦の戦いで敗れた平景清は、尾張国まで逃げ延びました。地元の名主・浅田八太夫は景清を保護し、名水が湧く芦沢の井の場所に屋敷を建て住まわせたそうです。それが現在の大府市吉田町の景清神社です。入り口には平家をイメージしてか赤い鳥居があり、横に景清公之旧跡 芦沢の井という石碑があります。景清神社の看板を見ると景清は藤原秀郷(ふじわらのひでさと)の子孫で藤原景清が元の名前だった様です。平家側で活躍したので平姓で呼ばれたのですね。 【詳しい説明はこちら】 sengokushiseki.com/?p=3871

源義朝の墓は、大御堂寺の中にあります。墓の周辺を見るとたくさんの木が置いてありますが、これには次のエピソードがあるからです。 お風呂で長田父子に襲われた義朝は丸腰でした。そりゃお風呂に入っているのですから当然ですよね。そして息絶える寸前、『せめて木刀の1本もあればこんな事にはならなかったものを…』と言い残して亡くなったそうです。 その後、義朝の墓には木刀を模した木の札が奉納されることになりました。 ちなみにこの木の札は1本500円と有料なのですが、願いを書いて奉納すると願いが叶うといわれ、どちらかというと義朝を偲ぶ人達というより、願いを叶えたい人達が参拝しています。 【詳しい説明はこちら】 sengokushiseki.com/?p=1465

源義朝の墓は、大御堂寺の中にあります。墓の周辺を見るとたくさんの木が置いてありますが、これには次のエピソードがあるからです。 お風呂で長田父子に襲われた義朝は丸腰でした。そりゃお風呂に入っているのですから当然ですよね。そして息絶える寸前、『せめて木刀の1本もあればこんな事にはならなかったものを…』と言い残して亡くなったそうです。 その後、義朝の墓には木刀を模した木の札が奉納されることになりました。 ちなみにこの木の札は1本500円と有料なのですが、願いを書いて奉納すると願いが叶うといわれ、どちらかというと義朝を偲ぶ人達というより、願いを叶えたい人達が参拝しています。 【詳しい説明はこちら】 sengokushiseki.com/?p=1465

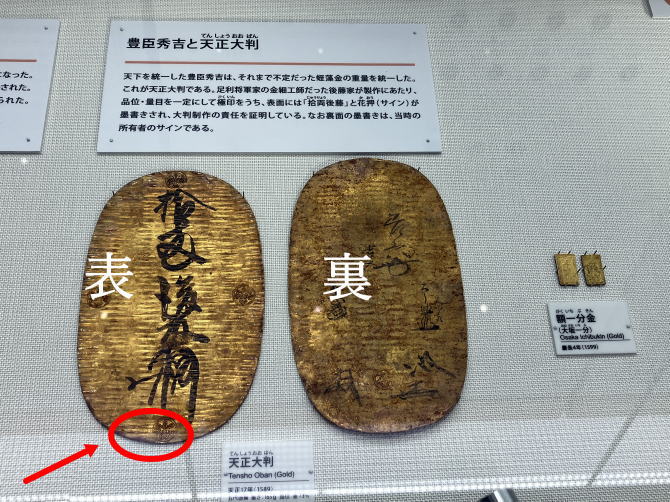

貨幣・浮世絵ミュージアムは一言でいえばお金に関する資料館。 お金の歴史は古く、戦国時代もいろんなお金や商人にまつわるエピソードが残されています。館内は奥にある広重の浮世絵ゾーン以外は撮影可能です。まず館内に入って感じるのは、幅広い年代のお金がズラリと並んでいるという事。例えば弥生時代やもっと古い太古の時代の通貨や外国のお金。もともと日本は豊臣秀吉が最初に統一通貨を作ったといわれ、それまでは現在の中国から通貨として使用する銭を輸入していました。だから、日本の古いお金=中国のお金 という事なんですね。 【詳しい説明はこちら】 sengokushiseki.com/?p=908

貨幣・浮世絵ミュージアムは一言でいえばお金に関する資料館。 お金の歴史は古く、戦国時代もいろんなお金や商人にまつわるエピソードが残されています。館内は奥にある広重の浮世絵ゾーン以外は撮影可能です。まず館内に入って感じるのは、幅広い年代のお金がズラリと並んでいるという事。例えば弥生時代やもっと古い太古の時代の通貨や外国のお金。もともと日本は豊臣秀吉が最初に統一通貨を作ったといわれ、それまでは現在の中国から通貨として使用する銭を輸入していました。だから、日本の古いお金=中国のお金 という事なんですね。 【詳しい説明はこちら】 sengokushiseki.com/?p=908

知立市八ツ橋町の業平塚は平安時代の人物・在原業平の墓とも、供養塔ともいわれる塚です。無量壽寺(むりょうじゅじ)によると、在原業平が亡くなった後に分骨し、寛平四年(892)にこの地に塚を築いたそうです。また塔は室町時代(1336~1573)の特徴が見られるとのことなので、塔の部分だけ後に建立したのでしょう。業平塚のすぐ隣には在原業平朝臣墓所という石碑が建立されています。この業平塚は江戸時代初期の大日本五道中図屏風にも描かれており、江戸時代の初期にはすでに名所、旧跡として有名になっていたみたいです。 【詳しい説明はこちら】 sengokushiseki.com/?p=3981

知立市八ツ橋町の業平塚は平安時代の人物・在原業平の墓とも、供養塔ともいわれる塚です。無量壽寺(むりょうじゅじ)によると、在原業平が亡くなった後に分骨し、寛平四年(892)にこの地に塚を築いたそうです。また塔は室町時代(1336~1573)の特徴が見られるとのことなので、塔の部分だけ後に建立したのでしょう。業平塚のすぐ隣には在原業平朝臣墓所という石碑が建立されています。この業平塚は江戸時代初期の大日本五道中図屏風にも描かれており、江戸時代の初期にはすでに名所、旧跡として有名になっていたみたいです。 【詳しい説明はこちら】 sengokushiseki.com/?p=3981

愛知県一宮市に尾張国の一宮である真清田(ますみだ)神社がありますが、ここには戦国ファンは一度は見てみたいお宝があります。 それは織田信長が切り取った東大寺正倉院の蘭奢待です。 蘭奢待とは、東大寺正倉院に収蔵されている香木(こうぼく)の事です。少量を切り取り、香炉に入れて火を付け、香りを楽しみます。 その蘭奢待が真清田神社の宝物館で見る事ができます。ちなみに宝物館は有料で開館時間もあるので注意が必要です。 【詳しい説明はこちら】 sengokushiseki.com/?p=409

愛知県一宮市に尾張国の一宮である真清田(ますみだ)神社がありますが、ここには戦国ファンは一度は見てみたいお宝があります。 それは織田信長が切り取った東大寺正倉院の蘭奢待です。 蘭奢待とは、東大寺正倉院に収蔵されている香木(こうぼく)の事です。少量を切り取り、香炉に入れて火を付け、香りを楽しみます。 その蘭奢待が真清田神社の宝物館で見る事ができます。ちなみに宝物館は有料で開館時間もあるので注意が必要です。 【詳しい説明はこちら】 sengokushiseki.com/?p=409

義朝を裏切った長田父子が磔になったば場所です。 長田父子は源氏を裏切ったものの、源氏の力が強くなると今度は平氏を見限って源氏に付きます。そして壇ノ浦の戦いで功績を上げました。 戦後、源頼朝に対して、『褒美として美濃と尾張をもらいたい』と願い出ます。 すると頼朝は、『では望み通り、身の終わり(美濃・尾張)を授けよう』といって長田父子を捕らえ磔にしたとか。 その長田さん親子を磔にした松の場所です。 【詳しい説明はこちら】 sengokushiseki.com/?p=1465

義朝を裏切った長田父子が磔になったば場所。長田父子は源氏を裏切ったものの、源氏の力が強くなると今度は平氏を見限って源氏に付く。そして壇ノ浦の戦いで功績を上げた。

義朝を裏切った長田父子が磔になったば場所です。 長田父子は源氏を裏切ったものの、源氏の力が強くなると今度は平氏を見限って源氏に付きます。そして壇ノ浦の戦いで功績を上げました。 戦後、源頼朝に対して、『褒美として美濃と尾張をもらいたい』と願い出ます。 すると頼朝は、『では望み通り、身の終わり(美濃・尾張)を授けよう』といって長田父子を捕らえ磔にしたとか。 その長田さん親子を磔にした松の場所です。 【詳しい説明はこちら】 sengokushiseki.com/?p=1465

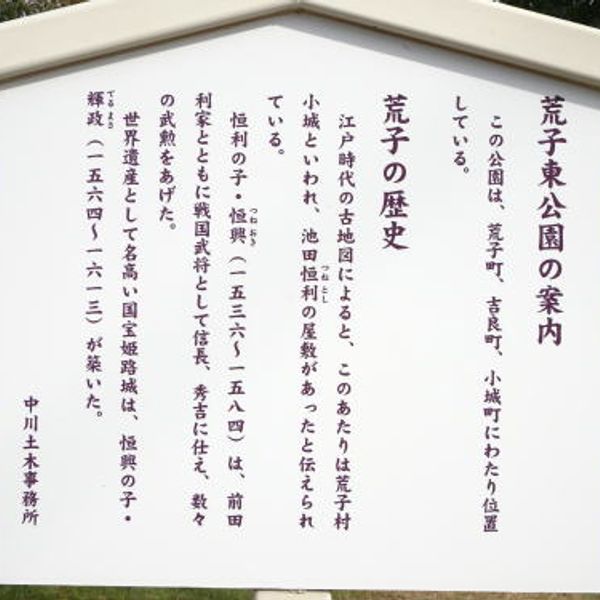

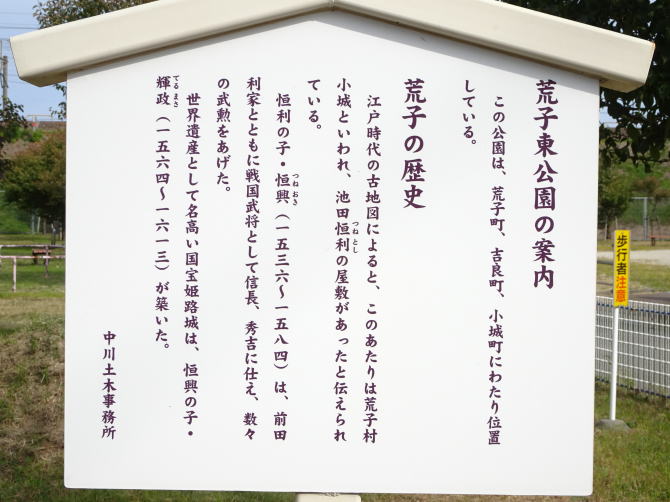

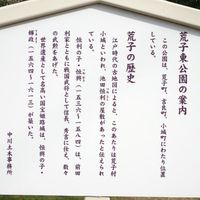

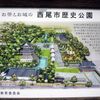

名古屋市中川区の荒子東公園は、戦国武将の池田恒興の父・池田恒利(いけだつねとし)の屋敷があった場所といわれています。池田恒興の子・輝政は現在の国宝・姫路城天守を築いた人物で、輝政から見ると恒利は祖父、つまりおじいちゃんにあたる人物です。 その恒利の屋敷は堀と土塁に囲まれた城といわれています。池田恒利の屋敷に関する看板が公園内に立っています。池田恒利の屋敷跡近くを横切る様に旧桑名街道が通っています。桑名街道は一色街道ともいわれ、下之一色(しものいっしき)から名古屋へ向かう道でした。昭和の頃まで使われていた街道で魚の行商人がよく利用していたとか。 【詳しい説明はこちら】 sengokushiseki.com/?p=3901

名古屋市中川区の荒子東公園は、戦国武将の池田恒興の父・池田恒利(いけだつねとし)の屋敷があった場所といわれています。池田恒興の子・輝政は現在の国宝・姫路城天守を築いた人物で、輝政から見ると恒利は祖父、つまりおじいちゃんにあたる人物です。 その恒利の屋敷は堀と土塁に囲まれた城といわれています。池田恒利の屋敷に関する看板が公園内に立っています。池田恒利の屋敷跡近くを横切る様に旧桑名街道が通っています。桑名街道は一色街道ともいわれ、下之一色(しものいっしき)から名古屋へ向かう道でした。昭和の頃まで使われていた街道で魚の行商人がよく利用していたとか。 【詳しい説明はこちら】 sengokushiseki.com/?p=3901