ゼロからはじめる愛知・戦国史跡巡り講座

歴史初心者向けに作った愛知の戦国史跡と城跡そして御朱印巡りのサイト『ゼロからはじめる愛知の城跡と御朱印、戦国史跡巡り講座』に掲載されているスポットをMEQQE化しました。ウォーキングや歴史巡り・城巡り、観光にぜひご活用ください。 MEQQE内の情報は、ブログ『ゼロからはじめる愛知の城跡と御朱印、戦国史跡巡り講座』投稿時の情報です。 営業状況が変更されている可能性もありますので、お出かけの際は事前にご確認いただきますようお願いいたします。

関連するめっけブック

関連するめっけブック

紹介スポット

- 451件名古屋市緑区の尾張向山砦は、桶狭間合戦時に大高城を包囲していた織田軍の砦跡です。信長公記には鷲津砦と丸根砦しか記載がなく、向山砦は伝承レベルですが候補地と思われる場所があります。 その候補地とは、大高城の南約200mのところにある西向山の地名の場所。現在この場所には春江院という寺院が建っています。 【詳しい説明はこちら】 sengokushiseki.com/?p=4098

名古屋市緑区の尾張向山砦は、桶狭間合戦時に大高城を包囲していた織田軍の砦跡です。信長公記には鷲津砦と丸根砦しか記載がなく、向山砦は伝承レベルですが候補地と思われる場所があります。 その候補地とは、大高城の南約200mのところにある西向山の地名の場所。現在この場所には春江院という寺院が建っています。 【詳しい説明はこちら】 sengokushiseki.com/?p=4098

古渡城は織田信秀が天文三年(1534)に築城。織田信長が元服した城。またお市の方生誕地説もあり。弘治元年(1555)廃城。元禄三年(1690)東本願寺別院が築かれました。 現在は真宗大谷派名古屋別院になっていますが、境内の片隅に古渡城趾の石碑と案内看板が建っています。また名古屋城築城時に諸大名の石置き場になっていたみたいで、名古屋城に使われる予定だった刻印石もチラホラあります。 【詳しい説明はこちら】 sengokushiseki.com/?p=2005

古渡城は織田信秀が天文三年(1534)に築城。織田信長が元服した城。またお市の方生誕地説もあり。弘治元年(1555)廃城。元禄三年(1690)東本願寺別院が築かれました。 現在は真宗大谷派名古屋別院になっていますが、境内の片隅に古渡城趾の石碑と案内看板が建っています。また名古屋城築城時に諸大名の石置き場になっていたみたいで、名古屋城に使われる予定だった刻印石もチラホラあります。 【詳しい説明はこちら】 sengokushiseki.com/?p=2005

愛西(あいさい)市の尾張古木江(こきえ)城跡は、織田信長の弟・織田信興(のぶおき)の居城跡です。信長公記の記載は小木江城。織田信興(信与)は、織田信長の4番目(もしくは5番目)の弟で、古木江城や鯏浦城(うぐいうら:現在の弥富市)を築いて、服部氏や長島の一向一揆勢に備えていました。信長の信頼も厚かった弟といわれています。古木江城跡は現在、富岡神社となっていますが、愛西市教育委員会の案内看板には、富岡神社はこの一角に城の鎮守としてあったと考えられるとあります。 つまり富岡神社に古木江城跡の石碑と看板がありますが、富岡神社の範囲=古木江城跡というワケではなく、もっと広かったのだと思います。 【詳しい説明はこちら】 sengokushiseki.com/?p=2266

愛西(あいさい)市の尾張古木江(こきえ)城跡は、織田信長の弟・織田信興(のぶおき)の居城跡です。信長公記の記載は小木江城。織田信興(信与)は、織田信長の4番目(もしくは5番目)の弟で、古木江城や鯏浦城(うぐいうら:現在の弥富市)を築いて、服部氏や長島の一向一揆勢に備えていました。信長の信頼も厚かった弟といわれています。古木江城跡は現在、富岡神社となっていますが、愛西市教育委員会の案内看板には、富岡神社はこの一角に城の鎮守としてあったと考えられるとあります。 つまり富岡神社に古木江城跡の石碑と看板がありますが、富岡神社の範囲=古木江城跡というワケではなく、もっと広かったのだと思います。 【詳しい説明はこちら】 sengokushiseki.com/?p=2266

岩倉城址の近くを流れる五条川(ごじょうがわ)は、両岸に桜の並木が有り、3月下旬~4月上旬には桜の名所となります。 【詳しい説明はこちら】 sengokushiseki.com/?p=3645

岩倉城址の近くを流れる五条川(ごじょうがわ)は、両岸に桜の並木が有り、3月下旬~4月上旬には桜の名所となります。 【詳しい説明はこちら】 sengokushiseki.com/?p=3645

犬山市観光案内所前の広場から犬山城天守を撮ると森の中に浮かび上がる天守に見えます。 以前、この場所には体育館があったので天守も体育館の中に入らなければ撮れませんでしたが、体育館が無くなったのでこのアングルで撮れます。 【詳しい説明はこちら】 sengokushiseki.com/?p=3191

犬山市観光案内所前の広場から犬山城天守を撮ると森の中に浮かび上がる天守に見えます。 以前、この場所には体育館があったので天守も体育館の中に入らなければ撮れませんでしたが、体育館が無くなったのでこのアングルで撮れます。 【詳しい説明はこちら】 sengokushiseki.com/?p=3191

犬山城の東にある犬山成田山。犬山成田山から見ると犬山城が山頂にある様子がよくわかります。 【詳しい説明はこちら】 sengokushiseki.com/?p=3191

犬山城の東にある犬山成田山。犬山成田山から見ると犬山城が山頂にある様子がよくわかります。 【詳しい説明はこちら】 sengokushiseki.com/?p=3191

古宮城は武田氏が奥平氏を監視するために築いた城といわれ、馬場信房(美濃守)が縄張りを担当したという説が残る城。日本続100名城。愛知県教育委員会の調査報告書の評価も高く、城内には戦国時代の遺構が良好に残っています。特に北側の五段堀は執念を感じるものがあり必見。 【詳しい説明はこちら】 sengokushiseki.com/?p=2775

古宮城は武田氏が奥平氏を監視するために築いた城といわれ、馬場信房(美濃守)が縄張りを担当したという説が残る城。日本続100名城。愛知県教育委員会の調査報告書の評価も高く、城内には戦国時代の遺構が良好に残っています。特に北側の五段堀は執念を感じるものがあり必見。 【詳しい説明はこちら】 sengokushiseki.com/?p=2775

本多忠勝の叔父である、本多肥後守忠真の居城跡。忠真は三方ヶ原合戦で討死してしまい、欠城もその後廃城になったみたいです。 現在の岡崎市東公園が欠城があった場所として推定されています。公園一帯が城跡という訳ではなく、公園の一部分に城があったという事ですね。 【詳しい説明はこちら】 sengokushiseki.com/?p=2129#i-9...

本多忠勝の叔父である、本多肥後守忠真の居城跡。忠真は三方ヶ原合戦で討死してしまい、欠城もその後廃城になったみたいです。 現在の岡崎市東公園が欠城があった場所として推定されています。公園一帯が城跡という訳ではなく、公園の一部分に城があったという事ですね。 【詳しい説明はこちら】 sengokushiseki.com/?p=2129#i-9...

血洗い池。血が付いた刀や槍、または首などを洗ったのでしょうか。池跡ということで今は池は残っておらず石碑のみです。またこの石碑もずっとここにあったワケではなく、別の場所から持ってきたものです。 【詳しい説明はこちら】 sengokushiseki.com/?p=2513

血洗い池。血が付いた刀や槍、または首などを洗ったのでしょうか。池跡ということで今は池は残っておらず石碑のみです。またこの石碑もずっとここにあったワケではなく、別の場所から持ってきたものです。 【詳しい説明はこちら】 sengokushiseki.com/?p=2513

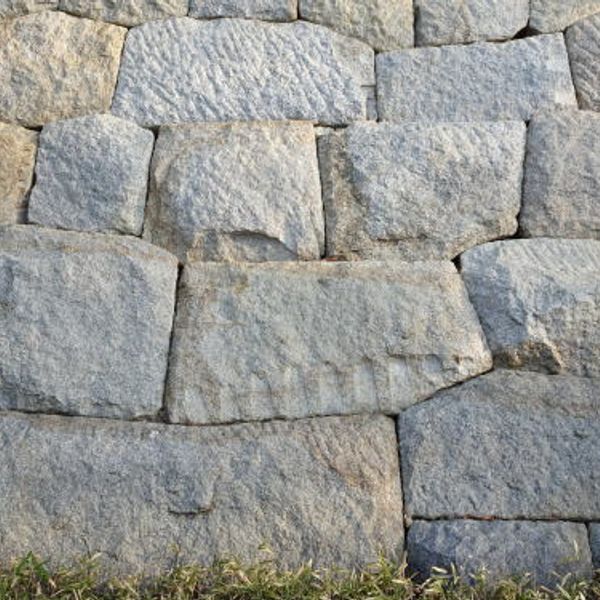

桜城を童子山に移転して築いたのが拳母(ころも)城です。安永九年(1780)に幕府より二千両の拝借金で築城が再開され、天明二年(1782)に七州城が完成しました。ちなみに拳母城は七州城という別名があります。これは拳母城があった高台から、三河国、尾張国、美濃国、信濃国、伊賀国、伊勢国、近江国の7つの国が見えたといわれることから付いた名前です。 伊賀や近江が本当に見えたのかは疑問ですが、それくらい眺めが良かったという意味なのでしょう。発掘調査の結果、城の石垣や隅櫓に繋がる白い塀の礎石なども見つかりました。 【詳しい説明はこちら】 sengokushiseki.com/?p=2299#i-2...

桜城を童子山に移転して築いたのが拳母(ころも)城です。安永九年(1780)に幕府より二千両の拝借金で築城が再開され、天明二年(1782)に七州城が完成しました。

桜城を童子山に移転して築いたのが拳母(ころも)城です。安永九年(1780)に幕府より二千両の拝借金で築城が再開され、天明二年(1782)に七州城が完成しました。ちなみに拳母城は七州城という別名があります。これは拳母城があった高台から、三河国、尾張国、美濃国、信濃国、伊賀国、伊勢国、近江国の7つの国が見えたといわれることから付いた名前です。 伊賀や近江が本当に見えたのかは疑問ですが、それくらい眺めが良かったという意味なのでしょう。発掘調査の結果、城の石垣や隅櫓に繋がる白い塀の礎石なども見つかりました。 【詳しい説明はこちら】 sengokushiseki.com/?p=2299#i-2...