ゼロからはじめる愛知・戦国史跡巡り講座

歴史初心者向けに作った愛知の戦国史跡と城跡そして御朱印巡りのサイト『ゼロからはじめる愛知の城跡と御朱印、戦国史跡巡り講座』に掲載されているスポットをMEQQE化しました。ウォーキングや歴史巡り・城巡り、観光にぜひご活用ください。 MEQQE内の情報は、ブログ『ゼロからはじめる愛知の城跡と御朱印、戦国史跡巡り講座』投稿時の情報です。 営業状況が変更されている可能性もありますので、お出かけの際は事前にご確認いただきますようお願いいたします。

関連するめっけブック

関連するめっけブック

紹介スポット

- 451件愛知県内には今川義元の墓が合計6つあります。(供養塔含む)。そのうち今川義元の首塚と伝わる墓があります。桶狭間の戦いで義元の首は織田信長に持っていかれましたが、その後、母国の駿河に返還されました。 しかし傷みが激しく、西尾市の東向寺に埋葬されたといわれます。 【詳しい説明はこちら】 sengokushiseki.com/?p=2277

愛知県内には今川義元の墓が合計6つあります。(供養塔含む)。そのうち今川義元の首塚と伝わる墓があります。桶狭間の戦いで義元の首は織田信長に持っていかれましたが、その後、母国の駿河に返還されました。 しかし傷みが激しく、西尾市の東向寺に埋葬されたといわれます。 【詳しい説明はこちら】 sengokushiseki.com/?p=2277

愛知県内には今川義元の墓が合計6つあります。(供養塔含む)。そのうち今川義元の胴体を埋めた塚といわれる墓があります。義元の首は織田信長にもっていかれましたが、残った胴体は今川家臣たちの手によって、母国である駿河に運ばれようとしました。 しかし合戦が起こったのは、旧暦の5月19日。今でいう初夏です。 運ぶ途中で傷みが激しくなり、当時まだ今川領だった現在の豊川市牛久保町にある大聖寺に埋葬されました。ちなみにこの胴塚は、一番下が手水鉢なのです。 【詳しい説明はこちら】 sengokushiseki.com/?p=2277

愛知県内には今川義元の墓が合計6つあります。(供養塔含む)。そのうち今川義元の胴体を埋めた塚といわれる墓があります。義元の首は織田信長にもっていかれましたが、残った胴体は今川家臣たちの手によって、母国である駿河に運ばれようとしました。 しかし合戦が起こったのは、旧暦の5月19日。今でいう初夏です。 運ぶ途中で傷みが激しくなり、当時まだ今川領だった現在の豊川市牛久保町にある大聖寺に埋葬されました。ちなみにこの胴塚は、一番下が手水鉢なのです。 【詳しい説明はこちら】 sengokushiseki.com/?p=2277

桶狭間古戦場公園の中にある今川義元の墓。これは明治9年(1876)に有松町の山口正義という人が建立したものです。自然石に【今川治部大輔義元墓】と刻まれています。 ちなみに毎年6月の第1土日に桶狭間古戦場祭りが行われますが、その時の供養祭はこの墓の前で行われます。 【詳しい説明はこちら】 sengokushiseki.com/?p=305

桶狭間古戦場公園の中にある今川義元の墓。これは明治9年(1876)に有松町の山口正義という人が建立したものです。自然石に【今川治部大輔義元墓】と刻まれています。

桶狭間古戦場公園の中にある今川義元の墓。これは明治9年(1876)に有松町の山口正義という人が建立したものです。自然石に【今川治部大輔義元墓】と刻まれています。 ちなみに毎年6月の第1土日に桶狭間古戦場祭りが行われますが、その時の供養祭はこの墓の前で行われます。 【詳しい説明はこちら】 sengokushiseki.com/?p=305

前田利春の居城といわれている荒子城は現在神社になっています。 名古屋市教育委員会の看板によると、東西約68m、南北約50m程の規模で一重の堀があったそうです。神社の境内には、前田利家の看板と生誕地を示す石碑が建っています。城の遺構などは残っていないのですが、石碑が建っている場所が少し高台になっており、何かの址か?と思うくらいです。 【詳しい説明はこちら】 sengokushiseki.com/?p=842

前田利春の居城といわれている荒子城は現在神社になっています。名古屋市教育委員会の看板によると、東西約68m、南北約50m程の規模で一重の堀があったそうです。

前田利春の居城といわれている荒子城は現在神社になっています。 名古屋市教育委員会の看板によると、東西約68m、南北約50m程の規模で一重の堀があったそうです。神社の境内には、前田利家の看板と生誕地を示す石碑が建っています。城の遺構などは残っていないのですが、石碑が建っている場所が少し高台になっており、何かの址か?と思うくらいです。 【詳しい説明はこちら】 sengokushiseki.com/?p=842

荒川城は別名『八ツ面古城』。東条吉良氏の分流・荒川義広の居城。現在の西尾市立八ツ面小学校の場所に、かつて荒川城があったとの事。義広は東条城の東条吉良氏から独立し、戸ヶ崎氏から分流した『荒川氏』を継ぎます。徳川家康が吉良義昭と争ったときは、家康に味方して功を立て、これにより、家康の異母妹・市楊姫を妻とします。しかし三河一向一揆では一揆方に属し、家康に敗北。翌年に荒川城も落城。その後子孫は尾張徳川家に仕えます。周辺は住宅開発で城跡の遺構は残ってない様に思えますが、わずかに堀跡、曲輪跡を偲ぶことができます。 【詳しい説明はこちら】 sengokushiseki.com/?p=2129

荒川城は別名『八ツ面古城』。東条吉良氏の分流・荒川義広の居城。現在の西尾市立八ツ面小学校の場所に、かつて荒川城があったとの事。義広は東条城の東条吉良氏から独立し、戸ヶ崎氏から分流した『荒川氏』を継ぎます。徳川家康が吉良義昭と争ったときは、家康に味方して功を立て、これにより、家康の異母妹・市楊姫を妻とします。しかし三河一向一揆では一揆方に属し、家康に敗北。翌年に荒川城も落城。その後子孫は尾張徳川家に仕えます。周辺は住宅開発で城跡の遺構は残ってない様に思えますが、わずかに堀跡、曲輪跡を偲ぶことができます。 【詳しい説明はこちら】 sengokushiseki.com/?p=2129

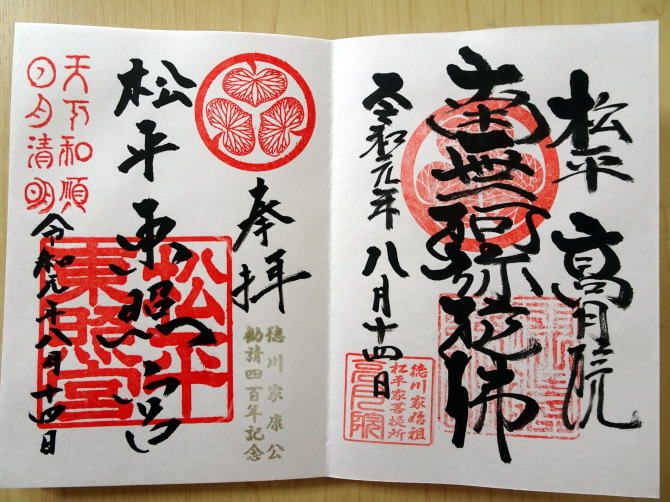

豊田市松平町にある高月院(こうげついん)は、徳川氏の前身・松平氏の墓所が残る寺院です。 高月院の山門や本堂は、寛永十八年(1641)年に三代将軍・徳川家光が寄進したものといわれています。これらのものは、建てられた状態で現在に残っているワケではなく、時代の節目で修理が続けられているものです。本堂脇には松平氏の墓所があります。階段を登ると初代・親氏、二代・泰親、そして四代・親忠婦人の墓があります。ここも参拝できます。 【詳しい説明はこちら】 sengokushiseki.com/?p=2564

豊田市松平町にある高月院(こうげついん)は、徳川氏の前身・松平氏の墓所が残る寺院です。 高月院の山門や本堂は、寛永十八年(1641)年に三代将軍・徳川家光が寄進したものといわれています。これらのものは、建てられた状態で現在に残っているワケではなく、時代の節目で修理が続けられているものです。本堂脇には松平氏の墓所があります。階段を登ると初代・親氏、二代・泰親、そして四代・親忠婦人の墓があります。ここも参拝できます。 【詳しい説明はこちら】 sengokushiseki.com/?p=2564

名古屋市緑区の高根山は、永禄三年(1560)の桶狭間合戦時、今川軍の前衛部隊・松井宗信(遠州・二俣城主)が陣を置いたとされる場所です。現在では有松神社が建立されており、周辺は住宅ばかりですが、東、北、西に向けて眺望がよく、進軍する織田信長軍を監視できた要所です。高根山の山頂には現地案内看板が2つ設置されています。ひとつは高根山を中心に周辺はどんな様子だったのかを解説しています。もうひとつは高根山からの眺望の良さについての看板。高根山は東、北、西に向けて眺望が良い立地です。北西側を見ると織田信長の進軍ルートである、丹下砦、善照寺砦、中島砦が見えます。 【詳しい説明はこちら】 sengokushiseki.com/?p=4146

名古屋市緑区の高根山は、永禄三年(1560)の桶狭間合戦時、今川軍の前衛部隊・松井宗信(遠州・二俣城主)が陣を置いたとされる場所です。現在では有松神社が建立されており、周辺は住宅ばかりですが、東、北、西に向けて眺望がよく、進軍する織田信長軍を監視できた要所です。高根山の山頂には現地案内看板が2つ設置されています。ひとつは高根山を中心に周辺はどんな様子だったのかを解説しています。もうひとつは高根山からの眺望の良さについての看板。高根山は東、北、西に向けて眺望が良い立地です。北西側を見ると織田信長の進軍ルートである、丹下砦、善照寺砦、中島砦が見えます。 【詳しい説明はこちら】 sengokushiseki.com/?p=4146

愛知県長久手市の御旗山(みはたやま)は、天正十二年(1584)に起こった長久手合戦で、徳川家康が本陣を置いた山です。合戦途中で家康は陣を御旗山に移します。それが現在の富士浅間神社です。御旗山はそんなに高くない小山で麓からすぐに頂上に着きます。頂上は削平地で社(やしろ)と案内看板が建っています。見晴らしの良さと高い場所にあるという防御性から、家康はこの御旗山に陣を置いたのでしょう。 【詳しい説明はこちら】 sengokushiseki.com/?p=2967

愛知県長久手市の御旗山(みはたやま)は、天正十二年(1584)に起こった長久手合戦で、徳川家康が本陣を置いた山です。合戦途中で家康は陣を御旗山に移します。それが現在の富士浅間神社です。御旗山はそんなに高くない小山で麓からすぐに頂上に着きます。頂上は削平地で社(やしろ)と案内看板が建っています。見晴らしの良さと高い場所にあるという防御性から、家康はこの御旗山に陣を置いたのでしょう。 【詳しい説明はこちら】 sengokushiseki.com/?p=2967

名古屋市昭和区御器所の御所屋敷は、豊臣秀吉の母・大政所(なか)が生まれたといわれる場所です。秀吉の母として知られる大政所は、従一位まで上り詰めた女性ですが、その素性はハッキリしていません。長い歴史の中でも、いつの頃から御器所の人といわれる様になりました。 記録があるのが、天野信景の随筆・【塩尻】で、『尾州愛智郡御器所村の人也』と記載があります。 現在、住宅地の中のひっそりとした空き地になっています。石碑と名古屋市教育委員会の案内看板、そしてお社が建っています。石碑の側面を見ると、【傳曰 持萩中納言宅跡豊公母…】みたいな事が刻まれています。 【詳しい説明はこちら】 sengokushiseki.com/?p=928

名古屋市昭和区御器所の御所屋敷は、豊臣秀吉の母・大政所(なか)が生まれたといわれる場所です。秀吉の母として知られる大政所は、従一位まで上り詰めた女性ですが、その素性はハッキリしていません。長い歴史の中でも、いつの頃から御器所の人といわれる様になりました。 記録があるのが、天野信景の随筆・【塩尻】で、『尾州愛智郡御器所村の人也』と記載があります。 現在、住宅地の中のひっそりとした空き地になっています。石碑と名古屋市教育委員会の案内看板、そしてお社が建っています。石碑の側面を見ると、【傳曰 持萩中納言宅跡豊公母…】みたいな事が刻まれています。 【詳しい説明はこちら】 sengokushiseki.com/?p=928

現在、土呂城址といわれる場所は二カ所あります。御堂山が本丸の址で、これより北二丁(約220メートル)の御坊山が二の丸の址と伝えられている(栗田古文書より) 土呂城二の丸と伝わる御坊山近くの土呂八幡宮。神社入り口の側に土呂城址の碑を発見!土呂八幡宮の創建は、奈良時代とも平安時代ともいわれますが、永禄七年(1564)の三河一向一揆の際、兵火に遭い、歴史を記したものは全て燃えてしまったそうでハッキリした事は分かっていません。 ただ、三河一向一揆後、石川数正が土呂八幡社を再建し、鏡二面を奉納しています。 現在の社殿は元和五年(1619)再建のもの。 【詳しい説明はこちら】 sengokushiseki.com/?p=2692

現在、土呂城址といわれる場所は二カ所あります。御堂山が本丸の址で、これより北二丁(約220メートル)の御坊山が二の丸の址と伝えられている(栗田古文書より) 土呂城二の丸と伝わる御坊山近くの土呂八幡宮。神社入り口の側に土呂城址の碑を発見!土呂八幡宮の創建は、奈良時代とも平安時代ともいわれますが、永禄七年(1564)の三河一向一揆の際、兵火に遭い、歴史を記したものは全て燃えてしまったそうでハッキリした事は分かっていません。 ただ、三河一向一揆後、石川数正が土呂八幡社を再建し、鏡二面を奉納しています。 現在の社殿は元和五年(1619)再建のもの。 【詳しい説明はこちら】 sengokushiseki.com/?p=2692