ゼロからはじめる愛知・戦国史跡巡り講座

歴史初心者向けに作った愛知の戦国史跡と城跡そして御朱印巡りのサイト『ゼロからはじめる愛知の城跡と御朱印、戦国史跡巡り講座』に掲載されているスポットをMEQQE化しました。ウォーキングや歴史巡り・城巡り、観光にぜひご活用ください。 MEQQE内の情報は、ブログ『ゼロからはじめる愛知の城跡と御朱印、戦国史跡巡り講座』投稿時の情報です。 営業状況が変更されている可能性もありますので、お出かけの際は事前にご確認いただきますようお願いいたします。

関連するめっけブック

関連するめっけブック

紹介スポット

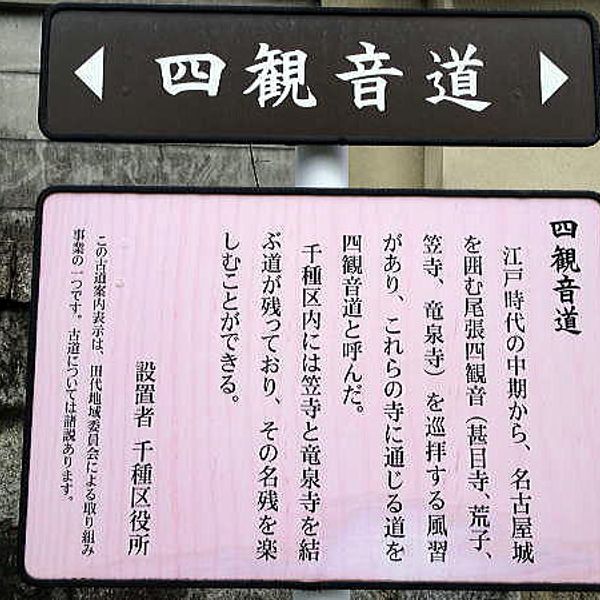

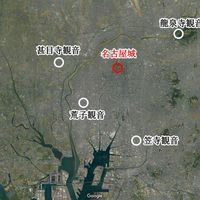

- 451件名古屋市千種区の覚王山日泰寺(かくおうざん にったいじ)のすぐ側に四観音道という、江戸時代の街道跡が残っています。これはかつて尾張四観音のうち、笠寺観音(名古屋市南区)と龍泉寺観音(名古屋市守山区)を結んだ街道です。尾張四観音とは、江戸時代初期に徳川家康によって名古屋城が築かれた時、名古屋城の鬼門を守る四方向にあった以下の寺です。 ・荒子観音(名古屋市中川区) ・甚目寺観音(あま市) ・龍泉寺観音(名古屋市守山区) ・笠寺観音(名古屋市南区) 【詳しい説明はこちら】 sengokushiseki.com/?p=4068

名古屋市千種区の覚王山日泰寺(かくおうざん にったいじ)のすぐ側に四観音道という、江戸時代の街道跡が残っています。これはかつて尾張四観音のうち、笠寺観音(名古屋市南区)と龍泉寺観音(名古屋市守山区)を結んだ街道です。尾張四観音とは、江戸時代初期に徳川家康によって名古屋城が築かれた時、名古屋城の鬼門を守る四方向にあった以下の寺です。 ・荒子観音(名古屋市中川区) ・甚目寺観音(あま市) ・龍泉寺観音(名古屋市守山区) ・笠寺観音(名古屋市南区) 【詳しい説明はこちら】 sengokushiseki.com/?p=4068

在原寺(ざいげんじ)は寛平年間(889~97)に業平塚が築かれた時、塚を守る人の御堂として創建されたと伝えられています。現在は臨済宗妙心寺派の寺院。 【詳しい説明はこちら】 sengokushiseki.com/?p=3981

在原寺(ざいげんじ)は寛平年間(889~97)に業平塚が築かれた時、塚を守る人の御堂として創建されたと伝えられています。現在は臨済宗妙心寺派の寺院。 【詳しい説明はこちら】 sengokushiseki.com/?p=3981

名古屋市西区にあるCBC自動車学校がある場所に、かつて坂井戸城がありました。現在はここも自動車学校になっており、城の遺構は残っていません。城主は小田又六という人物で、織田信長と同じ時代の人。または小田井城主・織田又六朗信張(のぶはる)という説もあり。 【詳しい説明はこちら】 sengokushiseki.com/?p=2005

名古屋市西区にあるCBC自動車学校がある場所に、かつて坂井戸城がありました。現在はここも自動車学校になっており、城の遺構は残っていません。城主は小田又六という人物で、織田信長と同じ時代の人。または小田井城主・織田又六朗信張(のぶはる)という説もあり。 【詳しい説明はこちら】 sengokushiseki.com/?p=2005

坂崎城址は現在、神明社になってます。神社の入り口のところに地元の方でしょうか?天野康景の活躍について展示があります。神社本殿の隣りには、参拝の時手を洗う手水鉢がありますが、横をよく見ると井戸があり、ここから水を引いてます。 もしかすると天野康景時代からの井戸かもしれません。 【詳しい説明はこちら】 sengokushiseki.com/?p=3761

坂崎城址は現在、神明社になってます。神社の入り口のところに地元の方でしょうか?天野康景の活躍について展示があります。神社本殿の隣りには、参拝の時手を洗う手水鉢がありますが、横をよく見ると井戸があり、ここから水を引いてます。 もしかすると天野康景時代からの井戸かもしれません。 【詳しい説明はこちら】 sengokushiseki.com/?p=3761

名古屋市緑区側の主張による今川義元本陣があった場所。実際にはもう少し後方の高い場所にあったのではという指摘もありますが、大体この周辺に布陣していたと思われます。現在では住宅地として開発されていますが、おけはざま山・今川義元本陣跡の石碑と案内看板が建っています。 【詳しい説明はこちら】 sengokushiseki.com/?p=355

名古屋市緑区側の主張による今川義元本陣があった場所。実際にはもう少し後方の高い場所にあったのではという指摘もありますが、大体この周辺に布陣していたと思われます。

名古屋市緑区側の主張による今川義元本陣があった場所。実際にはもう少し後方の高い場所にあったのではという指摘もありますが、大体この周辺に布陣していたと思われます。現在では住宅地として開発されていますが、おけはざま山・今川義元本陣跡の石碑と案内看板が建っています。 【詳しい説明はこちら】 sengokushiseki.com/?p=355

清洲市にある、今川義元の供養塔です。討たれた義元の首は、須ケ口(すかぐち:清須の入り口という意味)に晒されましたが、首が駿河に返還された後、江戸時代にその須ケ口に義元の供養塔が建立されました。もともとは個人宅の敷地にありましたが、平成になり正覚寺に移築されました。 【詳しい説明はこちら】 sengokushiseki.com/?p=2277

清洲市にある、今川義元の供養塔です。討たれた義元の首は、須ケ口(すかぐち:清須の入り口という意味)に晒されましたが、首が駿河に返還された後、江戸時代にその須ケ口に義元の供養塔が建立されました。もともとは個人宅の敷地にありましたが、平成になり正覚寺に移築されました。 【詳しい説明はこちら】 sengokushiseki.com/?p=2277

東海市立横須賀小学校のすぐ近くに小さな祠(ほこら)があります。ココは今川塚といって、今川義元の墓と伝えられている場所です。お堂の前には…なんと今川義元と刻まれた石碑がありますね。実はこの地には次の様な話が伝わっています。 桶狭間合戦後、義元の遺体を護り、横須賀の村へ逃げてきた今川軍の兵士たちは、永昌寺(えいしょうじ:現在は無い)に義元の遺体を葬りました。 そして一部の兵は主君を供養するためにこの地に住み着いたのです。 現在の高横須賀町周辺に『早川』、『北川』の苗字を名乗る人は、その人達の子孫だといわれています。 【詳しい説明はこちら】 sengokushiseki.com/?p=952

東海市立横須賀小学校のすぐ近くに小さな祠(ほこら)があります。ココは今川塚といって、今川義元の墓と伝えられている場所です。お堂の前には…なんと今川義元と刻まれた石碑がありますね。実はこの地には次の様な話が伝わっています。 桶狭間合戦後、義元の遺体を護り、横須賀の村へ逃げてきた今川軍の兵士たちは、永昌寺(えいしょうじ:現在は無い)に義元の遺体を葬りました。 そして一部の兵は主君を供養するためにこの地に住み着いたのです。 現在の高横須賀町周辺に『早川』、『北川』の苗字を名乗る人は、その人達の子孫だといわれています。 【詳しい説明はこちら】 sengokushiseki.com/?p=952

知立市八橋町五輪にある根上りの松は、鎌倉街道沿いにあり江戸時代の歌川広重の浮世絵・五十三次名所図会に描かれている松といわれているものです。この根上りの松は、もともと一里塚みたいな土盛りの上にありました。しかし長年の雨風によって土盛りが流出してしまい、根っこの部分が露出して今みたいな形になったみたいです。 だから根上りの松というけれど、別に根っこが上がったワケではなく、根っこ部分の土が流出した松ということなのですね。 【詳しい説明はこちら】 sengokushiseki.com/?p=3971

知立市八橋町五輪にある根上りの松は、鎌倉街道沿いにあり江戸時代の歌川広重の浮世絵・五十三次名所図会に描かれている松といわれているものです。この根上りの松は、もともと一里塚みたいな土盛りの上にありました。しかし長年の雨風によって土盛りが流出してしまい、根っこの部分が露出して今みたいな形になったみたいです。 だから根上りの松というけれど、別に根っこが上がったワケではなく、根っこ部分の土が流出した松ということなのですね。 【詳しい説明はこちら】 sengokushiseki.com/?p=3971

天正十八年(1590)の小田原攻めで息子である堀尾金助を亡くした母が、息子の菩提を弔う為に橋の架け替えを行ったのが裁断橋です。しかし三十三回忌で母も亡くなってしまい、養子がその意志を継ぎ、裁断橋を架け替えました。その跡がこの地です。 現在では裁断橋も縮小されましたが、橋にあった擬宝珠(ぎぼし)は名古屋市の指定文化財になっており、現在では名古屋市博物館で保存されています。 ちなみにこの堀尾金助という武将は、国宝松江城を築いた堀尾吉晴の親族と伝わります。 【詳しい説明はこちら】 sengokushiseki.com/?p=771

天正十八年(1590)の小田原攻めで息子である堀尾金助を亡くした母が、息子の菩提を弔う為に橋の架け替えを行ったのが裁断橋です。しかし三十三回忌で母も亡くなってしまい、養子がその意志を継ぎ、裁断橋を架け替えました。その跡がこの地です。 現在では裁断橋も縮小されましたが、橋にあった擬宝珠(ぎぼし)は名古屋市の指定文化財になっており、現在では名古屋市博物館で保存されています。 ちなみにこの堀尾金助という武将は、国宝松江城を築いた堀尾吉晴の親族と伝わります。 【詳しい説明はこちら】 sengokushiseki.com/?p=771

愛知県一宮市の黒田城は、山内一豊の父・山内盛豊が城代を務めていた城で、一豊の生誕地説がある地域でもあります。黒田城の築城は古く、明応年間(1492~1500に相模国から尾張にやって来た五藤源太左衛門光正が居館を築いたのが始まりといわれています。かつての黒田城跡は、現在の一宮市立木曽川小学校の場所と伝わり、小学校の入口には黒田城の石碑のほか、黒田城に関する案内看板も建っています。ちなみに黒田小学校の北側を流れる水路は、かつての堀跡といわれています。 【詳しい説明はこちら】 sengokushiseki.com/?p=2005

愛知県一宮市の黒田城は、山内一豊の父・山内盛豊が城代を務めていた城で、一豊の生誕地説がある地域でもあります。黒田城の築城は古く、明応年間(1492~1500に相模国から尾張にやって来た五藤源太左衛門光正が居館を築いたのが始まりといわれています。かつての黒田城跡は、現在の一宮市立木曽川小学校の場所と伝わり、小学校の入口には黒田城の石碑のほか、黒田城に関する案内看板も建っています。ちなみに黒田小学校の北側を流れる水路は、かつての堀跡といわれています。 【詳しい説明はこちら】 sengokushiseki.com/?p=2005