ゼロからはじめる愛知・戦国史跡巡り講座

歴史初心者向けに作った愛知の戦国史跡と城跡そして御朱印巡りのサイト『ゼロからはじめる愛知の城跡と御朱印、戦国史跡巡り講座』に掲載されているスポットをMEQQE化しました。ウォーキングや歴史巡り・城巡り、観光にぜひご活用ください。 MEQQE内の情報は、ブログ『ゼロからはじめる愛知の城跡と御朱印、戦国史跡巡り講座』投稿時の情報です。 営業状況が変更されている可能性もありますので、お出かけの際は事前にご確認いただきますようお願いいたします。

関連するめっけブック

関連するめっけブック

紹介スポット

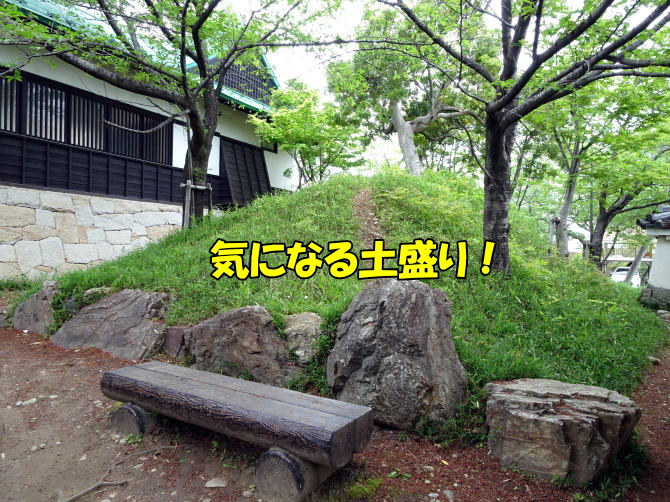

- 451件豊田市の三河寺部城址は、徳川家康(松平元康)の初陣の城であり、後に尾張藩付家老となり、徳川十六神将の一人に数えられている渡辺守綱の寺部陣屋がある場所です。現在は寺部陣屋があった公園みたいになっており、寺部城時代の遺構は非常に少ないのですが、陣屋公園の西側ある土塁が寺部城時代の遺構といわれています。石碑が建っている場所を裏から見ると、土塁もしくは櫓台の様な土盛になっている事が分かります。寺部陣屋跡には三か所の井戸跡が残っています。ここまで自噴の井戸があるという事は、水が豊富な土地だったのでしょう。 【詳しい説明はこちら】 sengokushiseki.com/?p=2312

豊田市の三河寺部城址は、徳川家康(松平元康)の初陣の城であり、後に尾張藩付家老となり、徳川十六神将の一人に数えられている渡辺守綱の寺部陣屋がある場所です。現在は寺部陣屋があった公園みたいになっており、寺部城時代の遺構は非常に少ないのですが、陣屋公園の西側ある土塁が寺部城時代の遺構といわれています。石碑が建っている場所を裏から見ると、土塁もしくは櫓台の様な土盛になっている事が分かります。寺部陣屋跡には三か所の井戸跡が残っています。ここまで自噴の井戸があるという事は、水が豊富な土地だったのでしょう。 【詳しい説明はこちら】 sengokushiseki.com/?p=2312

愛知県知多市の大草城は、織田有楽斎(長益)が築城途中で摂津国に移る事になり、築城途中で断念した城です。 築城途中で秀吉によって所領を摂津国(現在の大阪)に移され、大野城は廃城になりましたが、江戸時代に尾張藩の重臣・山澄淡路守英龍が城の西側に屋敷を構えて城を保存するなどしたおかげで、現在も遺構が良好に残っています。 【詳しい説明はこちら】 sengokushiseki.com/?p=1362

愛知県知多市の大草城は、織田有楽斎が築城途中で摂津国に移る事になり、築城途中で断念した城。築城途中で秀吉によって所領を摂津国に移され、大野城は廃城になった。

愛知県知多市の大草城は、織田有楽斎(長益)が築城途中で摂津国に移る事になり、築城途中で断念した城です。 築城途中で秀吉によって所領を摂津国(現在の大阪)に移され、大野城は廃城になりましたが、江戸時代に尾張藩の重臣・山澄淡路守英龍が城の西側に屋敷を構えて城を保存するなどしたおかげで、現在も遺構が良好に残っています。 【詳しい説明はこちら】 sengokushiseki.com/?p=1362

愛知県知多郡阿久比町にある坂部城は、戦国時代の久松氏の居城で、徳川家康の生母・於大の方の再婚先でもあります。坂部城址は現在公園になっており、本丸と思われる場所は広い空間になっています。その公園内でも隅をよく見てみると、土塁の跡みたいな土盛を確認できます。この土盛は、愛知県中世城館跡Ⅳ知多地区でも指摘されており、土塁の可能性があるんです。 【詳しい説明はこちら】 sengokushiseki.com/?p=1437

愛知県知多郡阿久比町にある坂部城は、戦国時代の久松氏の居城で、徳川家康の生母・於大の方の再婚先でもあります。坂部城址は現在公園になっており、本丸と思われる場所は広い空間になっています。その公園内でも隅をよく見てみると、土塁の跡みたいな土盛を確認できます。この土盛は、愛知県中世城館跡Ⅳ知多地区でも指摘されており、土塁の可能性があるんです。 【詳しい説明はこちら】 sengokushiseki.com/?p=1437

西尾城の創建については諸説がありますが、通説では足利義氏が承久の乱(1221)の戦功によって三河の守護に任じられた事に始まります。 現在再建が進む西尾城の天守台の石も地元産、つまり幡豆石が使われています。地元だからというのもあると思いますが、天守の石垣に適した石という事は、名古屋城でも実証済みですね。 【詳しい説明はこちら】 sengokushiseki.com/?p=1652

西尾城の創建については諸説がありますが、通説では足利義氏が承久の乱(1221)の戦功によって三河の守護に任じられた事に始まります。 現在再建が進む西尾城の天守台の石も地元産、つまり幡豆石が使われています。地元だからというのもあると思いますが、天守の石垣に適した石という事は、名古屋城でも実証済みですね。 【詳しい説明はこちら】 sengokushiseki.com/?p=1652

愛知県長久手市にある血の池公園は、天正十二年(1584)の長久手合戦にゆかりがある公園です。長久手合戦では、羽柴軍と徳川軍が激しくぶつかり合うという大乱戦になりました。 結果、徳川軍が勝利し、羽柴軍は池田恒興、池田元助(恒興の長男)森長可が討死したのですが、その他にも多くの将兵が現在の長久手市で亡くなりました。 そして合戦後、血の付いた刀や槍を洗ったのが、この地の池公園にあった池といわれています。現在ではその池も埋め立てられて、グラウンドになっています。 血が付いた刀や槍をそのままにしておくと、錆びるのが早くなるので、血を除去するために池の水で洗ったのでしょう。 【詳しい説明はこちら】 sengokushiseki.com/?p=2481

愛知県長久手市にある血の池公園は、天正十二年(1584)の長久手合戦にゆかりがある公園です。長久手合戦では、羽柴軍と徳川軍が激しくぶつかり合うという大乱戦になりました。 結果、徳川軍が勝利し、羽柴軍は池田恒興、池田元助(恒興の長男)森長可が討死したのですが、その他にも多くの将兵が現在の長久手市で亡くなりました。 そして合戦後、血の付いた刀や槍を洗ったのが、この地の池公園にあった池といわれています。現在ではその池も埋め立てられて、グラウンドになっています。 血が付いた刀や槍をそのままにしておくと、錆びるのが早くなるので、血を除去するために池の水で洗ったのでしょう。 【詳しい説明はこちら】 sengokushiseki.com/?p=2481

小口城址は室町時代後期にこの地に勢力を持っていた織田広近が築いた城です。広近の兄は尾張上四郡守護代で岩倉城主、そして織田伊勢守家当主の織田敏広。つまり織田伊勢守家の城ということですね。かつての小口城は東西約五十間(約90m)、南北約五十八間(約105m)の規模で、曲輪に二重の堀と土塁が廻らされていたと記録にあります。 【詳しい説明はこちら】 sengokushiseki.com/?p=2840

小口城址は室町時代後期にこの地に勢力を持っていた織田広近が築いた城。広近の兄は尾張上四郡守護代で岩倉城主、織田伊勢守家当主の織田敏広。つまり織田伊勢守家の城。

小口城址は室町時代後期にこの地に勢力を持っていた織田広近が築いた城です。広近の兄は尾張上四郡守護代で岩倉城主、そして織田伊勢守家当主の織田敏広。つまり織田伊勢守家の城ということですね。かつての小口城は東西約五十間(約90m)、南北約五十八間(約105m)の規模で、曲輪に二重の堀と土塁が廻らされていたと記録にあります。 【詳しい説明はこちら】 sengokushiseki.com/?p=2840

愛知県清須市の尾張清洲城は、織田信長ゆかりの城で、信長が桶狭間合戦に出陣したのもこの清洲城でした。 信長と濃姫の銅像や復元石垣、ふるさとのやかたなどがあります。 【詳しい説明はこちら】 sengokushiseki.com/?p=1072

愛知県清須市の尾張清洲城は、織田信長ゆかりの城で、信長が桶狭間合戦に出陣したのもこの清洲城でした。 信長と濃姫の銅像や復元石垣、ふるさとのやかたなどがあります。 【詳しい説明はこちら】 sengokushiseki.com/?p=1072

名古屋市守山区にあった守山城は、徳川家康の祖父・松平清康が亡くなった守山崩れで有名な城です。守山城に来た時、最初に思うことは高台にあるという事。平山城のイメ―ジです。ちなみに規模は東西に約58m、南北に約51で、四方には堀が巡らせてあったと伝わります。小山の頂上みたいな場所にある守山城ですが、堀跡も残っておりました。現状竹林みたいになっていますが、ハッキリと分かります。守山城跡に建つ宝勝寺を目標として行けば守山城内に着きます。 【詳しい説明はこちら】 sengokushiseki.com/?p=868

名古屋市守山区にあった守山城は、徳川家康の祖父・松平清康が亡くなった守山崩れで有名な城です。守山城に来た時、最初に思うことは高台にあるという事。平山城のイメ―ジです。ちなみに規模は東西に約58m、南北に約51で、四方には堀が巡らせてあったと伝わります。小山の頂上みたいな場所にある守山城ですが、堀跡も残っておりました。現状竹林みたいになっていますが、ハッキリと分かります。守山城跡に建つ宝勝寺を目標として行けば守山城内に着きます。 【詳しい説明はこちら】 sengokushiseki.com/?p=868

前田利家のもうひとつの生誕地といわれるのが、同じ中川区にある前田城です。ここも尾張時代の前田家の城のひとつで、現在は速念寺という寺になっています。 この前田城説の主張は、利家は前田城で生まれ、荒子城で過ごしたという事になっています。 【詳しい説明はこちら】 sengokushiseki.com/?p=842

前田利家のもうひとつの生誕地といわれるのが、同じ中川区にある前田城です。ここも尾張時代の前田家の城のひとつで、現在は速念寺という寺になっています。 この前田城説の主張は、利家は前田城で生まれ、荒子城で過ごしたという事になっています。 【詳しい説明はこちら】 sengokushiseki.com/?p=842

愛知県愛西(あいさい)市の大野城址は、天正十二年(1584)年に起こった小牧長久手合戦の前哨戦である蟹江合戦の舞台となった城です。 愛西市の大野城は、佐久間正勝が築いた城で、天正十二年(1584)の小牧長久手合戦では、織田・徳川方の山口重政が城主として守りました。 【詳しい説明はこちら】 sengokushiseki.com/?p=2260

愛知県愛西(あいさい)市の大野城址は、天正十二年(1584)年に起こった小牧長久手合戦の前哨戦である蟹江合戦の舞台となった城です。 愛西市の大野城は、佐久間正勝が築いた城で、天正十二年(1584)の小牧長久手合戦では、織田・徳川方の山口重政が城主として守りました。 【詳しい説明はこちら】 sengokushiseki.com/?p=2260