ゼロからはじめる愛知・戦国史跡巡り講座

歴史初心者向けに作った愛知の戦国史跡と城跡そして御朱印巡りのサイト『ゼロからはじめる愛知の城跡と御朱印、戦国史跡巡り講座』に掲載されているスポットをMEQQE化しました。ウォーキングや歴史巡り・城巡り、観光にぜひご活用ください。 MEQQE内の情報は、ブログ『ゼロからはじめる愛知の城跡と御朱印、戦国史跡巡り講座』投稿時の情報です。 営業状況が変更されている可能性もありますので、お出かけの際は事前にご確認いただきますようお願いいたします。

関連するめっけブック

関連するめっけブック

紹介スポット

- 451件犬山遊園駅に近い瑞泉寺(ずいせんじ)。 ここの山門が犬山城内田御門を移築したものです。 瑞泉寺から犬山城を見ると、犬山城の側面みたいなアングルで天守の写真を撮る事ができます。 【詳しい説明はこちら】 sengokushiseki.com/?p=3254

犬山遊園駅に近い瑞泉寺(ずいせんじ)。 ここの山門が犬山城内田御門を移築したものです。 瑞泉寺から犬山城を見ると、犬山城の側面みたいなアングルで天守の写真を撮る事ができます。 【詳しい説明はこちら】 sengokushiseki.com/?p=3254

こちらも中村公園に隣接した常泉寺。ここには太閤(秀吉)の産湯井戸があります。 寺の名前の由来にもなっている常泉寺には、豊富に湧き出る泉があり、それがかつて秀吉の産湯にも使われたそうです。 昭和四十年代に開発により水脈が途絶えたこともありましたが、その後復活して今でも水が湧き出ています。 秀吉手植えの柊(ひいらぎ)。天正十八年(1590)、小田原の陣の後、大坂城に凱旋途中の秀吉はこの地で一泊します。 当時、まだ常泉寺はなく、その時に小早川隆景、加藤清正に命じて寺の建立を命じるのですが、よく見ると秀吉が子供の頃に植えた柊が大きく育っていました。 【詳しい説明はこちら】 sengokushiseki.com/?p=819

中村公園に隣接した常泉寺。ここには太閤(秀吉)の産湯井戸がある。寺の名前の由来にもなっている常泉寺には、豊富に湧き出る泉があり、かつて秀吉の産湯にも使われた。

こちらも中村公園に隣接した常泉寺。ここには太閤(秀吉)の産湯井戸があります。 寺の名前の由来にもなっている常泉寺には、豊富に湧き出る泉があり、それがかつて秀吉の産湯にも使われたそうです。 昭和四十年代に開発により水脈が途絶えたこともありましたが、その後復活して今でも水が湧き出ています。 秀吉手植えの柊(ひいらぎ)。天正十八年(1590)、小田原の陣の後、大坂城に凱旋途中の秀吉はこの地で一泊します。 当時、まだ常泉寺はなく、その時に小早川隆景、加藤清正に命じて寺の建立を命じるのですが、よく見ると秀吉が子供の頃に植えた柊が大きく育っていました。 【詳しい説明はこちら】 sengokushiseki.com/?p=819

松平東照宮の敷地内にある資料館。松平家に関する資料が展示してあります。いろんな資料がありましたが、特に印象的だったのが、松平初代・親氏の木造でした。なぜかというと、現在、松平郷には親氏の銅像が建立されていますが、その日本人離れした風貌と木造のギャップがあまりにも違うからです。これは是非、チェックしてみてください。 【詳しい説明はこちら】 sengokushiseki.com/?p=2551

松平東照宮の敷地内にある資料館。松平家に関する資料が展示してあります。いろんな資料がありましたが、特に印象的だったのが、松平初代・親氏の木造でした。なぜかというと、現在、松平郷には親氏の銅像が建立されていますが、その日本人離れした風貌と木造のギャップがあまりにも違うからです。これは是非、チェックしてみてください。 【詳しい説明はこちら】 sengokushiseki.com/?p=2551

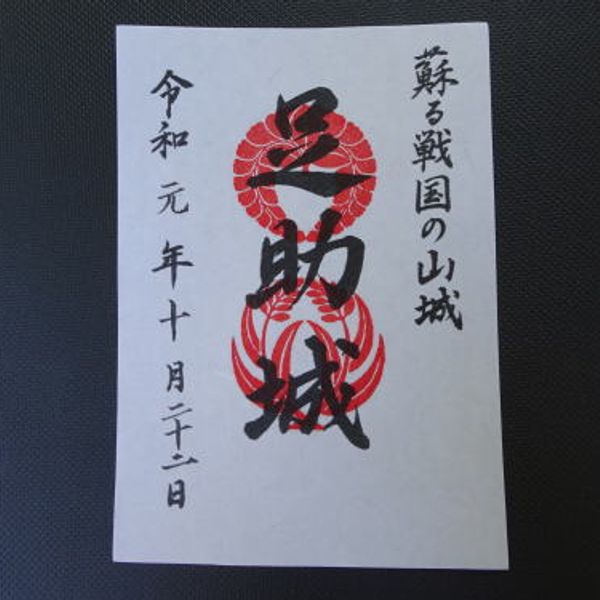

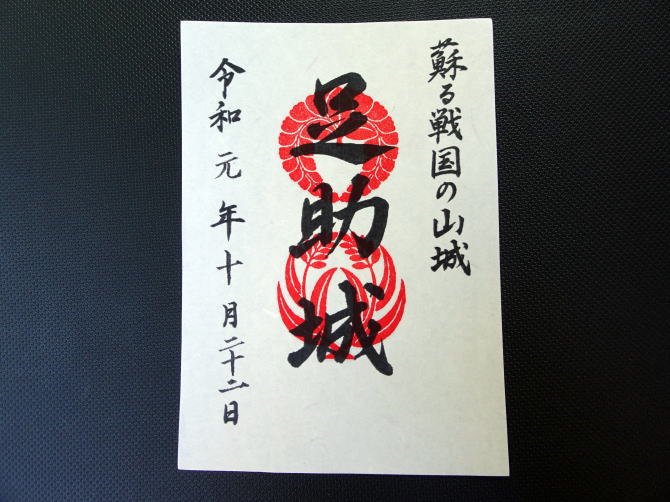

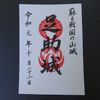

豊田市足助町にある、三河足助城(真弓山城)では御城印(ごじょういん)を販売しています。 足助城の御城印を販売している場所ですが、入り口の管理事務所です。 御城印とは、簡単にいうと城の御朱印みたいなもので、その城を訪れた時の記念証みたいなものです。 【詳しい説明はこちら】 sengokushiseki.com/?p=2749

豊田市足助町にある、三河足助城(真弓山城)では御城印(ごじょういん)を販売しています。 足助城の御城印を販売している場所ですが、入り口の管理事務所です。 御城印とは、簡単にいうと城の御朱印みたいなもので、その城を訪れた時の記念証みたいなものです。 【詳しい説明はこちら】 sengokushiseki.com/?p=2749

古木江城跡の川を挟んだ西側には、道の駅・立田ふれあいの里があります。 また道の駅・立田ふれあいの里は、愛西市特産の蓮根料理や地元野菜の販売も行っていますので、古木江城跡と合わせてチェックしておきたい道の駅です。 【詳しい説明はこちら】 sengokushiseki.com/?p=2266

古木江城跡の川を挟んだ西側には、道の駅・立田ふれあいの里がある。また道の駅・立田ふれあいの里は、愛西市特産の蓮根料理や地元野菜の販売も行っている。

古木江城跡の川を挟んだ西側には、道の駅・立田ふれあいの里があります。 また道の駅・立田ふれあいの里は、愛西市特産の蓮根料理や地元野菜の販売も行っていますので、古木江城跡と合わせてチェックしておきたい道の駅です。 【詳しい説明はこちら】 sengokushiseki.com/?p=2266

北設楽郡設楽町の田峯城は、戦国時代この地に勢力を持っていた田峯菅沼氏の居城跡です。 本丸の中心地にある本丸御殿。 復元とされていますが、戦国時代に東三河の山岳地帯にこれだけ立派な御殿があったのか?という疑問も残りますが、この施設は有料で中に入ることができます。 中は部屋がいくつかあり、一番奥の大きな部屋は城主の間でしょうか。甲冑が数領、展示してありました。 【詳しい説明はこちら】 sengokushiseki.com/?p=2198

北設楽郡設楽町の田峯城は、戦国時代この地に勢力を持っていた田峯菅沼氏の居城跡です。 本丸の中心地にある本丸御殿。 復元とされていますが、戦国時代に東三河の山岳地帯にこれだけ立派な御殿があったのか?という疑問も残りますが、この施設は有料で中に入ることができます。 中は部屋がいくつかあり、一番奥の大きな部屋は城主の間でしょうか。甲冑が数領、展示してありました。 【詳しい説明はこちら】 sengokushiseki.com/?p=2198

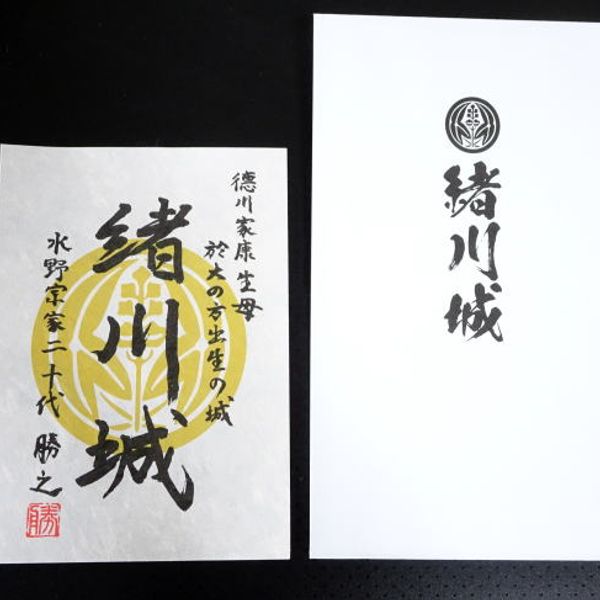

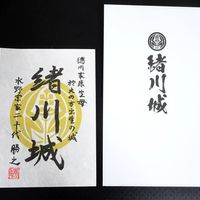

緒川城の御城印は東浦町郷土資料館で販売しています。 1枚300円です。 東浦町郷土資料館は緒川城址から車で5分ほどの所にあります。 【詳しい説明はこちら】 sengokushiseki.com/?p=1389

緒川城の御城印は東浦町郷土資料館で販売しています。 1枚300円です。 東浦町郷土資料館は緒川城址から車で5分ほどの所にあります。 【詳しい説明はこちら】 sengokushiseki.com/?p=1389

織田信長が村木砦を攻める時に本陣を置いた場所です。 現在は村木神社になっていて、当時の遺構らしきものは残っていませんが、この本陣といわれる場所が、村木砦の戦いを研究する上で重要になってきます。 【詳しい説明はこちら】 sengokushiseki.com/?p=1408

織田信長が村木砦を攻める時に本陣を置いた場所です。 現在は村木神社になっていて、当時の遺構らしきものは残っていませんが、この本陣といわれる場所が、村木砦の戦いを研究する上で重要になってきます。 【詳しい説明はこちら】 sengokushiseki.com/?p=1408

野間大坊は天武天皇(673~686)の時代に『阿弥陀寺』として建立された寺で、周辺には鎌倉幕府の初代将軍である源頼朝の父・源義朝や織田信長の三男・織田信孝が最後を迎えた地があります。 源義朝の墓は、大御堂寺の中にあります。墓の周辺を見るとたくさんの木が置いてあります 池禅尼(いけのぜんに)の墓もなぜか野間大坊にあります。 池禅尼は平清盛の継母に当たる女性で、義朝の息子・頼朝が処刑されそうになった時、清盛に頼み込んで処刑ではなく追放処分にしてくれた人物です。 【詳しい説明はこちら】 sengokushiseki.com/?p=1465

野間大坊は天武天皇の時代に『阿弥陀寺』として建立された寺で、周辺には鎌倉幕府の初代将軍である源頼朝の父・源義朝や織田信長の三男・織田信孝が最後を迎えた地がある。

野間大坊は天武天皇(673~686)の時代に『阿弥陀寺』として建立された寺で、周辺には鎌倉幕府の初代将軍である源頼朝の父・源義朝や織田信長の三男・織田信孝が最後を迎えた地があります。 源義朝の墓は、大御堂寺の中にあります。墓の周辺を見るとたくさんの木が置いてあります 池禅尼(いけのぜんに)の墓もなぜか野間大坊にあります。 池禅尼は平清盛の継母に当たる女性で、義朝の息子・頼朝が処刑されそうになった時、清盛に頼み込んで処刑ではなく追放処分にしてくれた人物です。 【詳しい説明はこちら】 sengokushiseki.com/?p=1465

愛知県丹羽郡扶桑町の専修院には、犬山城の城門が移築されています。 またこの専修院があった場所は戦国時代の砦跡でもあるのです。 パッと見、薬医門に見えますが高麗門というタイプの門。 専修院は犬山城の移築門がある他にもうひとつ戦国ポイントがあります。 それが織田信長の砦跡という歴史です。 【詳しい説明はこちら】 sengokushiseki.com/?p=3214

愛知県丹羽郡扶桑町の専修院には、犬山城の城門が移築されています。 またこの専修院があった場所は戦国時代の砦跡でもあるのです。 パッと見、薬医門に見えますが高麗門というタイプの門。 専修院は犬山城の移築門がある他にもうひとつ戦国ポイントがあります。 それが織田信長の砦跡という歴史です。 【詳しい説明はこちら】 sengokushiseki.com/?p=3214