ゼロからはじめる愛知・戦国史跡巡り講座

歴史初心者向けに作った愛知の戦国史跡と城跡そして御朱印巡りのサイト『ゼロからはじめる愛知の城跡と御朱印、戦国史跡巡り講座』に掲載されているスポットをMEQQE化しました。ウォーキングや歴史巡り・城巡り、観光にぜひご活用ください。 MEQQE内の情報は、ブログ『ゼロからはじめる愛知の城跡と御朱印、戦国史跡巡り講座』投稿時の情報です。 営業状況が変更されている可能性もありますので、お出かけの際は事前にご確認いただきますようお願いいたします。

関連するめっけブック

関連するめっけブック

紹介スポット

- 451件長久手市の常照寺は、長久手合戦で討ち死にした池田恒興、池田元助、森長可、三将の墓がある真宗高田派の寺院です。 三将の墓への行き方ですが、本堂の裏に下り坂になっている裏道みたいな細い通路があります。 この坂を下るとちょうど本堂の裏側に出ます。 その下が墓地です。 看板によると左が池田恒興(勝入)、中央が森長可。 そして右側が紀伊守(きいのかみ)とあるので池田元助です 【詳しい説明はこちら】 sengokushiseki.com/?p=2956

長久手市の常照寺は、長久手合戦で討ち死にした池田恒興、池田元助、森長可、三将の墓がある真宗高田派の寺院です。 三将の墓への行き方ですが、本堂の裏に下り坂になっている裏道みたいな細い通路があります。 この坂を下るとちょうど本堂の裏側に出ます。 その下が墓地です。 看板によると左が池田恒興(勝入)、中央が森長可。 そして右側が紀伊守(きいのかみ)とあるので池田元助です 【詳しい説明はこちら】 sengokushiseki.com/?p=2956

知立市図書館の奥に知立市歴史民俗資料館があることをご存知ですか? ここは知立市の歴史に関する展示が幅広くありますが、その一角に重原(しげはら)城の展示があるのです。 重原城は織田信長の一代記である信長公記に出てくる城で、村木砦の戦いのほか、桶狭間合戦にも関連しているなど、ローカルではありますが知立市のディープな城跡です。 現地は民家と竹やぶになってますが、土塁、堀跡といわれる水路、また伝承の地が残っています。 展示の多くは重原城の発掘調査で出土したものです。戦国時代の鍋や天目茶碗を始めいろんなものが出土しました。 【詳しい説明はこちら】 sengokushiseki.com/?p=4015

知立市図書館の奥に知立市歴史民俗資料館があることをご存知ですか? ここは知立市の歴史に関する展示が幅広くありますが、その一角に重原(しげはら)城の展示があるのです。 重原城は織田信長の一代記である信長公記に出てくる城で、村木砦の戦いのほか、桶狭間合戦にも関連しているなど、ローカルではありますが知立市のディープな城跡です。 現地は民家と竹やぶになってますが、土塁、堀跡といわれる水路、また伝承の地が残っています。 展示の多くは重原城の発掘調査で出土したものです。戦国時代の鍋や天目茶碗を始めいろんなものが出土しました。 【詳しい説明はこちら】 sengokushiseki.com/?p=4015

愛知県丹羽郡大口町にある桂林寺は、堀尾吉晴と堀尾金助、その母の供養塔がある寺です。 堀尾吉晴といえば国宝松江城天守の築城に関わった戦国大名ということで、近年注目度が上がっている武将です。 その堀尾吉晴の出身地が、現在の丹羽郡大口町なんですね。 本堂を越えて墓地へ行くと、堀尾吉晴と堀尾金助、その母の供養塔のアクセス看板があります。三人の供養塔は地元の顕彰会が建立したもので、金助と母の供養塔が昭和46年。堀尾吉晴の供養塔が昭和47年に建てられました。供養塔なので遺骨は埋葬されていません。 【詳しい説明はこちら】 sengokushiseki.com/?p=3709

愛知県丹羽郡大口町にある桂林寺は、堀尾吉晴と堀尾金助、その母の供養塔がある寺です。 堀尾吉晴といえば国宝松江城天守の築城に関わった戦国大名ということで、近年注目度が上がっている武将です。 その堀尾吉晴の出身地が、現在の丹羽郡大口町なんですね。 本堂を越えて墓地へ行くと、堀尾吉晴と堀尾金助、その母の供養塔のアクセス看板があります。三人の供養塔は地元の顕彰会が建立したもので、金助と母の供養塔が昭和46年。堀尾吉晴の供養塔が昭和47年に建てられました。供養塔なので遺骨は埋葬されていません。 【詳しい説明はこちら】 sengokushiseki.com/?p=3709

成願寺は現在、名古屋市北区にあります。 住所が成願寺2丁目なので、地名もそのまま成願寺。 【詳しい説明はこちら】 sengokushiseki.com/?p=738

成願寺は現在、名古屋市北区にあります。 住所が成願寺2丁目なので、地名もそのまま成願寺。 【詳しい説明はこちら】 sengokushiseki.com/?p=738

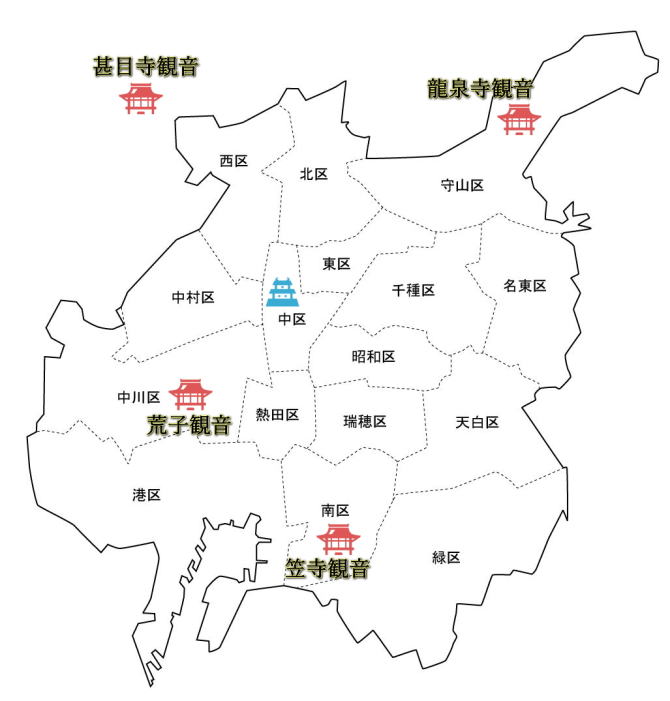

名古屋市中川区の荒子観音は加賀百万石の祖・前田利家の菩提寺です。荒子観音から南に約350mほどのところに、前田利家の生誕地説がある荒子城跡があります。 また天正四年(1576)に前田利家により本堂が再建されており、この時、利家は自分の甲冑も寄贈しています。 【詳しい説明はこちら】 sengokushiseki.com/?p=4041

名古屋市中川区の荒子観音は加賀百万石の祖・前田利家の菩提寺です。荒子観音から南に約350mほどのところに、前田利家の生誕地説がある荒子城跡があります。 また天正四年(1576)に前田利家により本堂が再建されており、この時、利家は自分の甲冑も寄贈しています。 【詳しい説明はこちら】 sengokushiseki.com/?p=4041

清須市の正覚寺は、織田信長が建てた今川義元の供養塔(今川塚)が残る寺です。 正覚寺の創建は関ヶ原合戦後の慶長八年(1603)、清洲城主・松平忠吉(徳川家康4男)が生母である宝台院の菩提を弔う為に開いたのが始まりと伝えられています。 正覚寺の前の道は、旧街道の美濃路。 江戸時代の中仙道と東海道を結ぶ街道です。 今川塚はもともと別の場所にあって、平成十九年に正覚寺に移されました。 【詳しい説明はこちら】 sengokushiseki.com/?p=2254

清須市の正覚寺は、織田信長が建てた今川義元の供養塔(今川塚)が残る寺。正覚寺の創建は、松平忠吉が生母である宝台院の菩提を弔う為に開いたのが始まりと伝えられている

清須市の正覚寺は、織田信長が建てた今川義元の供養塔(今川塚)が残る寺です。 正覚寺の創建は関ヶ原合戦後の慶長八年(1603)、清洲城主・松平忠吉(徳川家康4男)が生母である宝台院の菩提を弔う為に開いたのが始まりと伝えられています。 正覚寺の前の道は、旧街道の美濃路。 江戸時代の中仙道と東海道を結ぶ街道です。 今川塚はもともと別の場所にあって、平成十九年に正覚寺に移されました。 【詳しい説明はこちら】 sengokushiseki.com/?p=2254

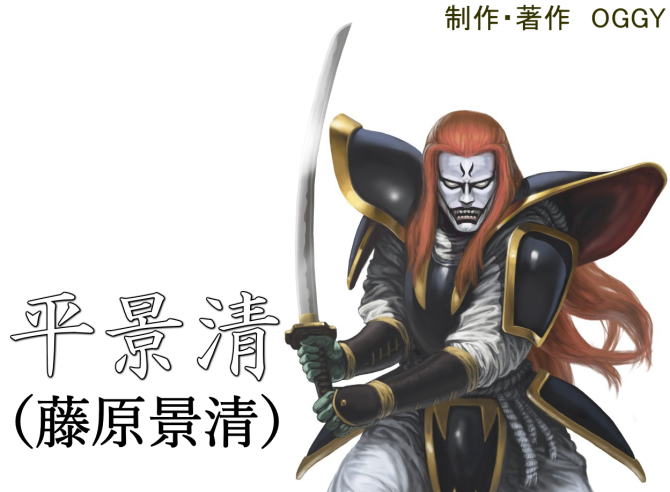

大府市半月(はんつき)町にある常福寺。ここは平景清の菩提寺です。 大府市半月町の地名の由来ですが、平景清が千手観音を半月(約15日)ほどで彫ったことからこの地名が付きました。 またその千手観音は常福寺の本尊でもあります。 【詳しい説明はこちら】 sengokushiseki.com/?p=3871

大府市半月町にある常福寺は平景清の菩提寺。地名の由来ですが、平景清が千手観音を半月ほどで彫ったことからこの地名が付いた。またその千手観音は常福寺の本尊でもある。

大府市半月(はんつき)町にある常福寺。ここは平景清の菩提寺です。 大府市半月町の地名の由来ですが、平景清が千手観音を半月(約15日)ほどで彫ったことからこの地名が付きました。 またその千手観音は常福寺の本尊でもあります。 【詳しい説明はこちら】 sengokushiseki.com/?p=3871

岡崎市針崎町の勝鬘寺は戦国時代に本證寺、上宮寺と並び三河三ヶ寺と呼ばれ、三河一向一揆の拠点のひとつになった寺です。戦国時代の勝鬘寺は碧海荘赤渋(現在の岡崎市赤渋町)にあって、三河一向一揆の時、一揆勢がこの場所に立て籠もったワケでは有りません。再建は江戸時代です。本堂前の勝鬘寺の石碑を見てみると、永禄六年 三河一向一揆戦陣跡と刻まれています。場所はここではないのですけどね。現在の勝鬘寺は少し高い場所にあります。 【詳しい説明はこちら】 sengokushiseki.com/?p=3658

岡崎市針崎町の勝鬘寺は戦国時代に本證寺、上宮寺と並び三河三ヶ寺と呼ばれ、三河一向一揆の拠点のひとつになった寺です。戦国時代の勝鬘寺は碧海荘赤渋(現在の岡崎市赤渋町)にあって、三河一向一揆の時、一揆勢がこの場所に立て籠もったワケでは有りません。再建は江戸時代です。本堂前の勝鬘寺の石碑を見てみると、永禄六年 三河一向一揆戦陣跡と刻まれています。場所はここではないのですけどね。現在の勝鬘寺は少し高い場所にあります。 【詳しい説明はこちら】 sengokushiseki.com/?p=3658

愛知県安城(あんじょう)市の安祥(あんしょう)城址は、戦国時代に尾張の織田氏と三河の松平氏&駿河の今川氏の攻防が激しかった城です。 かつての安祥城は現在、安城市歴史博物館と隣接する八幡社、大乗寺になっています。 ふもとから見てみると、若干高い場所に大乗寺がある事がわかります 【詳しい説明はこちら】 sengokushiseki.com/?p=264

愛知県安城市の安祥城址は、戦国時代に尾張の織田氏と三河の松平氏&駿河の今川氏の攻防が激しかった城。現在、安城市歴史博物館と隣接する八幡社、大乗寺になっている

愛知県安城(あんじょう)市の安祥(あんしょう)城址は、戦国時代に尾張の織田氏と三河の松平氏&駿河の今川氏の攻防が激しかった城です。 かつての安祥城は現在、安城市歴史博物館と隣接する八幡社、大乗寺になっています。 ふもとから見てみると、若干高い場所に大乗寺がある事がわかります 【詳しい説明はこちら】 sengokushiseki.com/?p=264

高徳院は明治26年(1893)に高野山より寺の名を請い受けて建立された真言宗の寺院です。緑区の長福寺みたいに桶狭間合戦当時はありませんでしたが、高徳院が建つ場所は豊明側では今川義元の本陣があったとされる場所です。高徳院の本堂前にある今川義元公本陣跡の石碑は高徳院のふもとにある古戦場公園に義元のご子孫の方が建立されようとしましたが、古戦場公園は指定史跡のために新しく石碑を建立することができなかったのです。 そこで高徳院の山門をくぐったところに石碑を建立されたのですが、豊明市側の見解では、義元本陣は高台ではなく、古戦場公園がある低い場所との事。 【詳しい説明はこちら】 sengokushiseki.com/?p=305

高徳院は明治26年(1893)に高野山より寺の名を請い受けて建立された真言宗の寺院です。高徳院が建つ場所は豊明側では今川義元の本陣があったとされる場所です。

高徳院は明治26年(1893)に高野山より寺の名を請い受けて建立された真言宗の寺院です。緑区の長福寺みたいに桶狭間合戦当時はありませんでしたが、高徳院が建つ場所は豊明側では今川義元の本陣があったとされる場所です。高徳院の本堂前にある今川義元公本陣跡の石碑は高徳院のふもとにある古戦場公園に義元のご子孫の方が建立されようとしましたが、古戦場公園は指定史跡のために新しく石碑を建立することができなかったのです。 そこで高徳院の山門をくぐったところに石碑を建立されたのですが、豊明市側の見解では、義元本陣は高台ではなく、古戦場公園がある低い場所との事。 【詳しい説明はこちら】 sengokushiseki.com/?p=305