ゼロからはじめる愛知・戦国史跡巡り講座

歴史初心者向けに作った愛知の戦国史跡と城跡そして御朱印巡りのサイト『ゼロからはじめる愛知の城跡と御朱印、戦国史跡巡り講座』に掲載されているスポットをMEQQE化しました。ウォーキングや歴史巡り・城巡り、観光にぜひご活用ください。 MEQQE内の情報は、ブログ『ゼロからはじめる愛知の城跡と御朱印、戦国史跡巡り講座』投稿時の情報です。 営業状況が変更されている可能性もありますので、お出かけの際は事前にご確認いただきますようお願いいたします。

関連するめっけブック

関連するめっけブック

紹介スポット

- 451件名古屋市緑区の桶狭間神明社は、永禄三年(1560)の桶狭間合戦前に今川軍の瀬名氏俊が戦勝祈願をし、酒樽を奉納した神社です。永禄三年(1560)5月19日に今川義元は桶狭間に着陣しましたが、その2日前に先鋒隊の瀬名氏俊が桶狭間に陣を張り、桶狭間神明社に戦勝祈願をしたといわれています。 桶狭間は南朝の落ち武者が開拓した村といわれ、その村の氏神として信仰されていた神社なのでしょう。かつての古戦場だった名古屋市緑区桶狭間は現在では閑静な住宅地になっています。しかし桶狭間神明社には森になっており、かつての桶狭間もこの様な木々に覆われていた場所なのでは?と思うほどです。 【詳しい説明はこちら】 sengokushiseki.com/?p=355

名古屋市緑区の桶狭間神明社は、永禄三年(1560)の桶狭間合戦前に今川軍の瀬名氏俊が戦勝祈願をし、酒樽を奉納した神社です。永禄三年(1560)5月19日に今川義元は桶狭間に着陣しましたが、その2日前に先鋒隊の瀬名氏俊が桶狭間に陣を張り、桶狭間神明社に戦勝祈願をしたといわれています。 桶狭間は南朝の落ち武者が開拓した村といわれ、その村の氏神として信仰されていた神社なのでしょう。かつての古戦場だった名古屋市緑区桶狭間は現在では閑静な住宅地になっています。しかし桶狭間神明社には森になっており、かつての桶狭間もこの様な木々に覆われていた場所なのでは?と思うほどです。 【詳しい説明はこちら】 sengokushiseki.com/?p=355

名古屋市名東区陸前町の明徳寺は、かつての下社城址です。ここは織田信長の家臣・柴田勝家が生まれた場所、つまり生誕地といわれています。柴田勝家は大永二年(1522年)に生まれたといわれますが、生誕地は下社城ではなく、近くの一色城という説もあります。 柴田氏は斯波氏の一族で、斯波高経四代の子孫・重勝(義勝とも)が越後国柴田の城主であった事から【柴田】姓を名乗り、尾張にやってきてこの地を拠点としました。この柴田重勝という人が、勝家の祖父(もしくは父)といわれている人物です。 下社城にはかつて、勝家が初陣の時に手植えした松があり、出陣する時に次の句を詠んで母に渡したという話が残っています。 【詳しい説明はこちら】 sengokushiseki.com/?p=857

名古屋市名東区陸前町の明徳寺は、かつての下社城址です。ここは織田信長の家臣・柴田勝家が生まれた場所、つまり生誕地といわれています。柴田勝家は大永二年(1522年)に生まれたといわれますが、生誕地は下社城ではなく、近くの一色城という説もあります。 柴田氏は斯波氏の一族で、斯波高経四代の子孫・重勝(義勝とも)が越後国柴田の城主であった事から【柴田】姓を名乗り、尾張にやってきてこの地を拠点としました。この柴田重勝という人が、勝家の祖父(もしくは父)といわれている人物です。 下社城にはかつて、勝家が初陣の時に手植えした松があり、出陣する時に次の句を詠んで母に渡したという話が残っています。 【詳しい説明はこちら】 sengokushiseki.com/?p=857

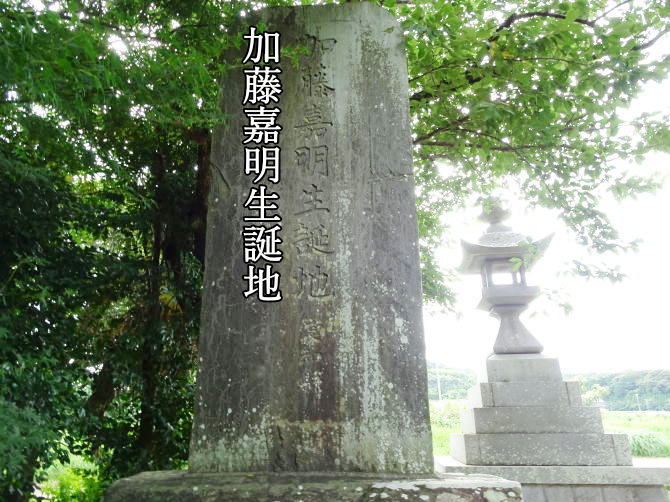

賤ヶ岳七本槍のひとりとして知られる加藤嘉明は、現在の愛知県西尾市上永良町の出身といわれています。神明社の中にある、愛知県が建てた加藤嘉明生誕地の石碑。嘉明は上永良村の出身ということで寛永二年(1625)に神明社の本殿を再建したと伝えられています。 ちなみに嘉明の生誕地については、現在の愛知県西尾市上永良町(かつての三河国幡豆郡永良郷)といわれており、この神明社がある場所で生まれたという訳ではありません。 またこの石碑もかつては同じ上永良町の別の場所にあったそうです。 【詳しい説明はこちら】 sengokushiseki.com/?p=628

賤ヶ岳七本槍のひとりとして知られる加藤嘉明は、現在の愛知県西尾市上永良町の出身といわれています。神明社の中にある、愛知県が建てた加藤嘉明生誕地の石碑。嘉明は上永良村の出身ということで寛永二年(1625)に神明社の本殿を再建したと伝えられています。 ちなみに嘉明の生誕地については、現在の愛知県西尾市上永良町(かつての三河国幡豆郡永良郷)といわれており、この神明社がある場所で生まれたという訳ではありません。 またこの石碑もかつては同じ上永良町の別の場所にあったそうです。 【詳しい説明はこちら】 sengokushiseki.com/?p=628

日本100名城にも認定されている静岡市葵区の駿府城から、車で約5分くらいの場所に華陽院(けよういん)というお寺があります。ここには徳川家康の祖母・源応尼(げんおうに)の墓があります。源応尼の生涯については謎が多く、出生も詳しく分かっていません。そんな中、愛知県知多郡東浦町教育委員会発行の於大の方と水野氏によれば、彼女は三河寺津城主・大河内元綱の養女としています。名前は於富(おとみ)。華陽院は徳川家の崇拝も厚く、東海道を上下する大名たちはこの寺を拝礼するのを忘れなかったといいます。 【詳しい説明はこちら】 sengokushiseki.com/?p=2871

日本100名城にも認定されている静岡市葵区の駿府城から、車で約5分くらいの場所に華陽院(けよういん)というお寺があります。ここには徳川家康の祖母・源応尼(げんおうに)の墓があります。源応尼の生涯については謎が多く、出生も詳しく分かっていません。そんな中、愛知県知多郡東浦町教育委員会発行の於大の方と水野氏によれば、彼女は三河寺津城主・大河内元綱の養女としています。名前は於富(おとみ)。華陽院は徳川家の崇拝も厚く、東海道を上下する大名たちはこの寺を拝礼するのを忘れなかったといいます。 【詳しい説明はこちら】 sengokushiseki.com/?p=2871

円頓寺商店街ですが、肝心の銅像はというと、円頓寺の西にある交差点の角に集中して建っています。織田信長は南蛮同具足に火縄銃といった定番スタイルです。銅像なのですがなぜかしら金色になっています。 【詳しい説明はこちら】 sengokushiseki.com/?p=1945

円頓寺商店街ですが、肝心の銅像はというと、円頓寺の西にある交差点の角に集中して建っています。織田信長は南蛮同具足に火縄銃といった定番スタイルです。銅像なのですがなぜかしら金色になっています。 【詳しい説明はこちら】 sengokushiseki.com/?p=1945

円頓寺商店街ですが、肝心の銅像はというと、円頓寺の西にある交差点の角に集中して建っています。なぜここに時代が違う水戸黄門がいるのは謎ですが、まあ、これはこれで楽しめる銅像だと思いました。 【詳しい説明はこちら】 sengokushiseki.com/?p=1945

円頓寺商店街ですが、肝心の銅像はというと、円頓寺の西にある交差点の角に集中して建っています。なぜここに時代が違う水戸黄門がいるのは謎ですが、まあ、これはこれで楽しめる銅像だと思いました。 【詳しい説明はこちら】 sengokushiseki.com/?p=1945

円頓寺商店街ですが、肝心の銅像はというと、円頓寺の西にある交差点の角に集中して建っています。こちらは関白・豊臣秀吉。秀吉は大阪で人気なので大阪出身と思われがちですが、実は出身は名古屋市中村区なんです。この姿は尾張時代の農民ではなく、すでに関白になった後の姿ですね。ちなみに色はシルバー(銀)です。 【詳しい説明はこちら】 sengokushiseki.com/?p=1945

円頓寺商店街ですが、肝心の銅像はというと、円頓寺の西にある交差点の角に集中して建っています。こちらは関白・豊臣秀吉。秀吉は大阪で人気なので大阪出身と思われがちですが、実は出身は名古屋市中村区なんです。この姿は尾張時代の農民ではなく、すでに関白になった後の姿ですね。ちなみに色はシルバー(銀)です。 【詳しい説明はこちら】 sengokushiseki.com/?p=1945

織田信長、信雄、秀信に仕えた梶川高盛の居城。元亀四年(1573)足利義昭の籠る牧島城を攻撃。小牧・長久手合戦では、織田・徳川連合軍の拠点のひとつになっており、信長の弟・信照を迎えて籠城するが落城します。現在は一宮市奥町西保育園になっていますが、保育園の中に奥城址の石碑があります。 また近くの貴船神社には、漫画・花の慶次の主人公・前田慶次の親友として描かれた奥村助衛門(永福)生誕地の石碑もあります。 【詳しい説明はこちら】 sengokushiseki.com/?p=2005

織田信長、信雄、秀信に仕えた梶川高盛の居城。元亀四年(1573)足利義昭の籠る牧島城を攻撃。小牧・長久手合戦では、織田・徳川連合軍の拠点のひとつになっており、信長の弟・信照を迎えて籠城するが落城します。現在は一宮市奥町西保育園になっていますが、保育園の中に奥城址の石碑があります。 また近くの貴船神社には、漫画・花の慶次の主人公・前田慶次の親友として描かれた奥村助衛門(永福)生誕地の石碑もあります。 【詳しい説明はこちら】 sengokushiseki.com/?p=2005

黄金堤は、江戸時代に忠臣蔵で敵役として描かれている吉良上野介義央が築いた堤防で、それ以前の戦国時代には、善明堤の戦いが起こった鎧ヶ淵古戦場という場所です。永禄三年(1560)の桶狭間合戦後、岡崎城で今川氏から独立した松平元康(後の徳川家康)は、織田信長と同盟を結び三河統一を目指しますが、そのためには三河の名族・吉良義昭を倒さなければなりませんでした。 吉良氏も新興勢力の松平氏に従うはずもなく、両者は激突します。 時代は流れ江戸時代。貞享三年(1686)、洪水に苦しむ領民たちを助けるために吉良義央(上野介)が私財を投じて、堤を築くことを考えました。 【詳しい説明はこちら】 sengokushiseki.com/?p=585

黄金堤は、江戸時代に忠臣蔵で敵役として描かれている吉良上野介義央が築いた堤防で、それ以前の戦国時代には、善明堤の戦いが起こった鎧ヶ淵古戦場という場所です。永禄三年(1560)の桶狭間合戦後、岡崎城で今川氏から独立した松平元康(後の徳川家康)は、織田信長と同盟を結び三河統一を目指しますが、そのためには三河の名族・吉良義昭を倒さなければなりませんでした。 吉良氏も新興勢力の松平氏に従うはずもなく、両者は激突します。 時代は流れ江戸時代。貞享三年(1686)、洪水に苦しむ領民たちを助けるために吉良義央(上野介)が私財を投じて、堤を築くことを考えました。 【詳しい説明はこちら】 sengokushiseki.com/?p=585

羽豆崎城は南北朝時代に熱田大宮司家の千秋氏によって築かれた城で、江戸時代には千賀氏が治め尾張藩の水軍の拠点になった城です。知多半島の師崎港の裏山が羽豆崎城址です。 篠島や日間賀島に渡る観光旅行者が、フェリ-が出る時間までヒマつぶしに登る山ですが、実は城址だったという事はあまり知られていません。ここは数少ない水軍の城ということで、城巡りをしている人にはオススメの城だと思います。羽豆崎城の醍醐味は、やはり展望台です。戦国時代にも、もしかすると物見櫓みたいなものがあり、海を監視できるようになっていたのかもしれません。 【詳しい説明はこちら】 sengokushiseki.com/?p=1481

羽豆崎城は南北朝時代に熱田大宮司家の千秋氏によって築かれた城で、江戸時代には千賀氏が治め尾張藩の水軍の拠点になった城です。知多半島の師崎港の裏山が羽豆崎城址です。 篠島や日間賀島に渡る観光旅行者が、フェリ-が出る時間までヒマつぶしに登る山ですが、実は城址だったという事はあまり知られていません。ここは数少ない水軍の城ということで、城巡りをしている人にはオススメの城だと思います。羽豆崎城の醍醐味は、やはり展望台です。戦国時代にも、もしかすると物見櫓みたいなものがあり、海を監視できるようになっていたのかもしれません。 【詳しい説明はこちら】 sengokushiseki.com/?p=1481