ゼロからはじめる愛知・戦国史跡巡り講座

歴史初心者向けに作った愛知の戦国史跡と城跡そして御朱印巡りのサイト『ゼロからはじめる愛知の城跡と御朱印、戦国史跡巡り講座』に掲載されているスポットをMEQQE化しました。ウォーキングや歴史巡り・城巡り、観光にぜひご活用ください。 MEQQE内の情報は、ブログ『ゼロからはじめる愛知の城跡と御朱印、戦国史跡巡り講座』投稿時の情報です。 営業状況が変更されている可能性もありますので、お出かけの際は事前にご確認いただきますようお願いいたします。

関連するめっけブック

関連するめっけブック

紹介スポット

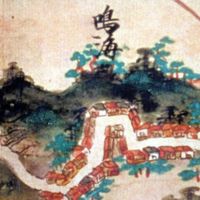

- 451件鳴海城の本丸跡は、鳴海城跡公園になっています。二の丸と本丸の間に県道242号線が走っており、城址を分断しているんです。 ちなみにこの公園は、二の丸がある東方向以外、つまり北、西、南は低くなっており、この高低差も鳴海城を偲ぶ事もできます。 【詳しい説明はこちら】 sengokushiseki.com/?p=427

鳴海城の本丸跡は、鳴海城跡公園になっています。二の丸と本丸の間に県道242号線が走っており、城址を分断しているんです。 ちなみにこの公園は、二の丸がある東方向以外、つまり北、西、南は低くなっており、この高低差も鳴海城を偲ぶ事もできます。 【詳しい説明はこちら】 sengokushiseki.com/?p=427

尾張旭市東大道町にある、尾張旭市文化会館の前に戦国武将の銅像が建っています。この人は柴田勝家の家臣・毛受家照(勝照)です。 勝照の出身が尾張国春日井郡稲葉村(現在の尾張旭市稲場町)ということで、市民が利用する文化会館の前に銅像が建っています。 【詳しい説明はこちら】 sengokushiseki.com/?p=2490

尾張旭市東大道町にある、尾張旭市文化会館の前に戦国武将の銅像が建っています。この人は柴田勝家の家臣・毛受家照(勝照)です。 勝照の出身が尾張国春日井郡稲葉村(現在の尾張旭市稲場町)ということで、市民が利用する文化会館の前に銅像が建っています。 【詳しい説明はこちら】 sengokushiseki.com/?p=2490

有松宿の隣が東海道鳴海宿。ここは東海道五十三次(五十七次)の宿場で、庶民が泊まる旅籠、大名や幕府要人、公家が泊まる本陣、脇本陣もありました。 現在では観光地ではなく、静かな住宅地になっていますが、東海道鳴海宿時代の名残が残っており、街道ウォーカーには人気のスポットです。 【詳しい説明はこちら】 sengokushiseki.com/?p=3942

有松宿の隣が東海道鳴海宿。ここは東海道五十三次(五十七次)の宿場で、庶民が泊まる旅籠、大名や幕府要人、公家が泊まる本陣、脇本陣もありました。 現在では観光地ではなく、静かな住宅地になっていますが、東海道鳴海宿時代の名残が残っており、街道ウォーカーには人気のスポットです。 【詳しい説明はこちら】 sengokushiseki.com/?p=3942

鳴海駅を出て北に歩き、坂を登ったところに鳴海城址がありますが、まずは天神社という神社、ここが鳴海城二の丸なんです。 もともとここには成海神社(なるみじんじゃ)があったのですが、応永年間(1349~1428)に安原宗範が鳴海城の前身の城となる根古屋(ねこや)城を築く時、ここの鳴海神社を強制的に移動させ、その址に築城しました。 ということで、この場所はもともと神社の跡地なんです 【詳しい説明はこちら】 sengokushiseki.com/?p=427

鳴海駅を出て北に歩き、坂を登ったところに鳴海城址がありますが、まずは天神社という神社、ここが鳴海城二の丸なんです。 もともとここには成海神社(なるみじんじゃ)があったのですが、応永年間(1349~1428)に安原宗範が鳴海城の前身の城となる根古屋(ねこや)城を築く時、ここの鳴海神社を強制的に移動させ、その址に築城しました。 ということで、この場所はもともと神社の跡地なんです 【詳しい説明はこちら】 sengokushiseki.com/?p=427

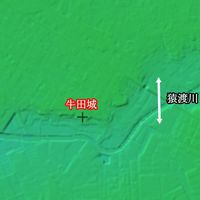

知立市の三河牛田城跡は戦国時代の天文年間(1532~1555)に刈谷城主・水野忠政の家臣だった牛田玄蕃頭政興(うしだ げんばのかみ まさおき)が築いた城です。知立市牛田町の西教寺には牛田政興の位牌が祀られています。牛田城の遺構は残っておらず、石碑と看板だけですが、城巡りの時に気になるポイントがあります。それが高低差です。 牛田城は石碑があるところを起点にして、東~南側に猿渡川(さわたりがわ)が流れており、それに向けて地形が低くなっています。猿渡川は天然の堀だったのでしょう。 つまり逆に言えば猿渡川から牛田城跡を見ると高くなっているのです。ちょうど台地の先端にある城だった事がわかります。 【詳しい説明はこちら】 sengokushiseki.com/?p=3957

知立市の三河牛田城跡は戦国時代の天文年間(1532~1555)に刈谷城主・水野忠政の家臣だった牛田玄蕃頭政興(うしだ げんばのかみ まさおき)が築いた城です。

知立市の三河牛田城跡は戦国時代の天文年間(1532~1555)に刈谷城主・水野忠政の家臣だった牛田玄蕃頭政興(うしだ げんばのかみ まさおき)が築いた城です。知立市牛田町の西教寺には牛田政興の位牌が祀られています。牛田城の遺構は残っておらず、石碑と看板だけですが、城巡りの時に気になるポイントがあります。それが高低差です。 牛田城は石碑があるところを起点にして、東~南側に猿渡川(さわたりがわ)が流れており、それに向けて地形が低くなっています。猿渡川は天然の堀だったのでしょう。 つまり逆に言えば猿渡川から牛田城跡を見ると高くなっているのです。ちょうど台地の先端にある城だった事がわかります。 【詳しい説明はこちら】 sengokushiseki.com/?p=3957

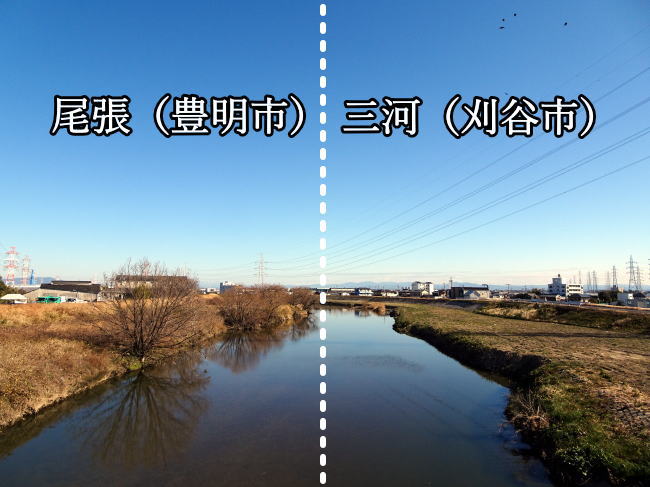

尾張三河境という横に黒い線が描かれています。これが境川。その境川に架かっているのが境橋。江戸時代、かつてここに尾張と三河の境川を渡る境橋がありました。現在では国道1号線より1本東側を通る県道に架かる橋です。橋の中間あたりはグーグルマップで見ても尾張(豊明市)と三河(刈谷市)の境界線です。 【詳しい説明はこちら】 sengokushiseki.com/?p=4482

尾張三河境という横に黒い線が描かれています。これが境川。その境川に架かっているのが境橋。江戸時代、かつてここに尾張と三河の境川を渡る境橋がありました。現在では国道1号線より1本東側を通る県道に架かる橋です。橋の中間あたりはグーグルマップで見ても尾張(豊明市)と三河(刈谷市)の境界線です。 【詳しい説明はこちら】 sengokushiseki.com/?p=4482

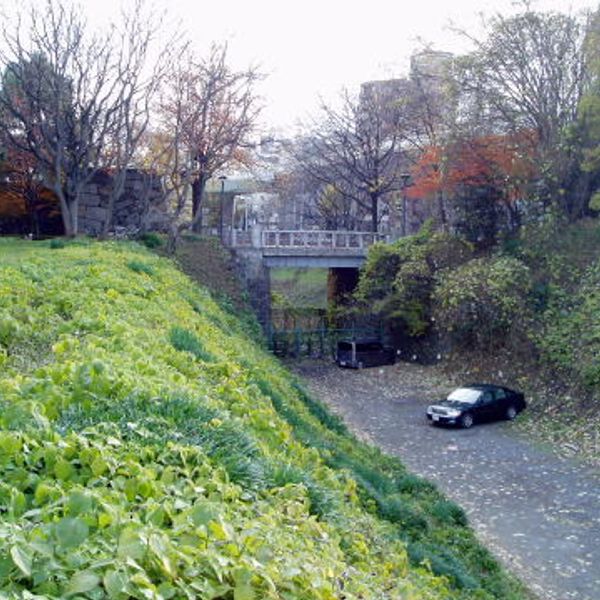

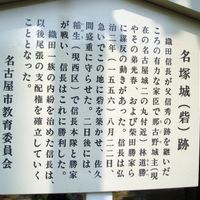

名古屋城の近くにある愛知県図書館の横には、名古屋城の堀と土塁の遺構が残っています。 現在、名古屋城として知られえいる場所は、かつての名古屋城の中心地の一部で、本当の規模は、もっと広範囲に及んでいました。 その名残の堀、土塁が愛知県図書館の横に残っています。 【詳しい説明はこちら】 sengokushiseki.com/?p=77

名古屋城の近くにある愛知県図書館の横には、名古屋城の堀と土塁の遺構が残っています。 現在、名古屋城として知られえいる場所は、かつての名古屋城の中心地の一部で、本当の規模は、もっと広範囲に及んでいました。 その名残の堀、土塁が愛知県図書館の横に残っています。 【詳しい説明はこちら】 sengokushiseki.com/?p=77

戦国時代の弘治二年(1556)に尾張で起った稲生(いのう)の戦いは、織田信長と弟・信行(信勝)の合戦で、この時、信長方によって築かれたのが名塚砦(なつかとりで)です。 【詳しい説明はこちら】 sengokushiseki.com/?p=720

戦国時代の弘治二年(1556)に尾張で起った稲生(いのう)の戦いは、織田信長と弟・信行(信勝)の合戦で、この時、信長方によって築かれたのが名塚砦(なつかとりで)です。 【詳しい説明はこちら】 sengokushiseki.com/?p=720

宮後城跡の南にある宮後八幡社まで城の範囲でした。宮後八幡社にある石塁は宮後城時代の石塁とのこと。敵の侵入を防ぐ土塁を石で固めた様なものですね。 【詳しい説明はこちら】 sengokushiseki.com/?p=42988

宮後城跡の南にある宮後八幡社まで城の範囲でした。宮後八幡社にある石塁は宮後城時代の石塁とのこと。敵の侵入を防ぐ土塁を石で固めた様なものですね。 【詳しい説明はこちら】 sengokushiseki.com/?p=42988

牛久保城は東三河に勢力を持っていた豪族・牧野氏の居城。JR牛久保駅の近くの空き地に牛久保城趾の石碑が建立されています。城主・牧野古白は今橋城(後の吉田城)を築いた人物。牧野氏は今川氏に従っていましたが、永禄三年(1560)桶狭間合戦後は徳川氏に仕えます。 長篠合戦時には、設楽原へ向かう織田信長が入城(信長公記)する等、この頃には東三河の有力な拠点の城でした。 牧野氏は天正十八年(1590)家康の関東移封に伴い上野国大胡に二万石を賜り、また越後長岡藩の祖となります。 その後牛久保城は吉田城主・池田輝政の家臣・荒尾平左衛門が入りますが、元禄十三年(1700)に廃城。 【詳しい説明はこちら】 sengokushiseki.com/?p=2129

牛久保城は東三河に勢力を持っていた豪族・牧野氏の居城。JR牛久保駅の近くの空き地に牛久保城趾の石碑が建立されています。城主・牧野古白は今橋城(後の吉田城)を築いた人物。牧野氏は今川氏に従っていましたが、永禄三年(1560)桶狭間合戦後は徳川氏に仕えます。 長篠合戦時には、設楽原へ向かう織田信長が入城(信長公記)する等、この頃には東三河の有力な拠点の城でした。 牧野氏は天正十八年(1590)家康の関東移封に伴い上野国大胡に二万石を賜り、また越後長岡藩の祖となります。 その後牛久保城は吉田城主・池田輝政の家臣・荒尾平左衛門が入りますが、元禄十三年(1700)に廃城。 【詳しい説明はこちら】 sengokushiseki.com/?p=2129