ゼロからはじめる愛知・戦国史跡巡り講座

歴史初心者向けに作った愛知の戦国史跡と城跡そして御朱印巡りのサイト『ゼロからはじめる愛知の城跡と御朱印、戦国史跡巡り講座』に掲載されているスポットをMEQQE化しました。ウォーキングや歴史巡り・城巡り、観光にぜひご活用ください。 MEQQE内の情報は、ブログ『ゼロからはじめる愛知の城跡と御朱印、戦国史跡巡り講座』投稿時の情報です。 営業状況が変更されている可能性もありますので、お出かけの際は事前にご確認いただきますようお願いいたします。

関連するめっけブック

関連するめっけブック

紹介スポット

- 451件上ノ郷城(蒲郡市)・鵜殿長持の弟、鵜殿長成の居城。永禄五年(1562)の上ノ郷合戦時では、本家で兄である長持に従い松平軍と戦います。 しかし戦況が悪化すると篭城はせず、吉田(豊橋)に逃れ落城後に廃城。 昭和天皇・香淳皇后も宿泊された歴史をもつ蒲郡クラシックホテルが建つ場所は、戦国時代に鵜殿氏の不相城があった場所です。現在は開発により遺構は残っていませんが、周辺からの高低差が、かつての城跡を偲ばせます。 【詳しい説明はこちら】 sengokushiseki.com/?p=2129

上ノ郷城(蒲郡市)・鵜殿長持の弟、鵜殿長成の居城。永禄五年(1562)の上ノ郷合戦時では、本家で兄である長持に従い松平軍と戦います。 しかし戦況が悪化すると篭城はせず、吉田(豊橋)に逃れ落城後に廃城。 昭和天皇・香淳皇后も宿泊された歴史をもつ蒲郡クラシックホテルが建つ場所は、戦国時代に鵜殿氏の不相城があった場所です。現在は開発により遺構は残っていませんが、周辺からの高低差が、かつての城跡を偲ばせます。 【詳しい説明はこちら】 sengokushiseki.com/?p=2129

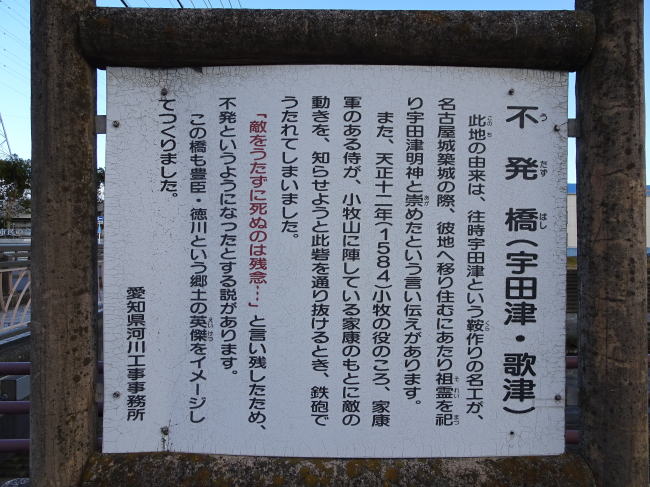

小牧市北外山の不発橋は天正十二年(1584)年にこの周辺で起こった小牧長久手合戦が由来で付いた名前の橋です。 不発橋の読みは うたずばし 天正十二年(1584)の小牧長久手合戦で、徳川軍の兵士が小牧山城に布陣していた家康に敵(羽柴軍)の動きを知らせようと、この近くにあった砦を通り抜ける時、鉄砲で討たれてしまう。その時、『敵を討たず(うたず)に死ぬのは残念…』と言い残したため、不発『うたず』という地名になったそう。 橋の欄干を見てみると、徳川家の家紋・三つ葉葵があります。たぶん小牧長久手合戦の徳川軍、羽柴軍をイメージして作られたのでしょう。 【詳しい説明はこちら】 sengokushiseki.com/?p=4336

小牧市北外山の不発橋は天正十二年(1584)年にこの周辺で起こった小牧長久手合戦が由来で付いた名前の橋です。 不発橋の読みは うたずばし 天正十二年(1584)の小牧長久手合戦で、徳川軍の兵士が小牧山城に布陣していた家康に敵(羽柴軍)の動きを知らせようと、この近くにあった砦を通り抜ける時、鉄砲で討たれてしまう。その時、『敵を討たず(うたず)に死ぬのは残念…』と言い残したため、不発『うたず』という地名になったそう。 橋の欄干を見てみると、徳川家の家紋・三つ葉葵があります。たぶん小牧長久手合戦の徳川軍、羽柴軍をイメージして作られたのでしょう。 【詳しい説明はこちら】 sengokushiseki.com/?p=4336

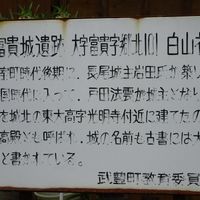

富貴(ふき)城は長尾城の支城として岩田氏が築いた城ですが、岩田氏の衰退後、河和(美浜町)まで進出してきた渥美半島の戸田氏が奪い、水野氏に備えて改修したという歴史が残っています。 富貴城跡の場所は富貴郷北にある白山神社と、隣の円観寺を含む一帯です。 白山神社は周辺より高台になっています。藪に覆われていますが、もし藪が無いと周辺を見渡すことができる高台だったことが分かります。 白山神社の周辺をよく見てみると、土塁らしきものも残っています。 【詳しい説明はこちら】 sengokushiseki.com/?p=2504

富貴城は長尾城の支城として岩田氏が築いた城。岩田氏の衰退後、河和(美浜町)まで進出してきた渥美半島の戸田氏が奪い、水野氏に備えて改修したという歴史が残っている。

富貴(ふき)城は長尾城の支城として岩田氏が築いた城ですが、岩田氏の衰退後、河和(美浜町)まで進出してきた渥美半島の戸田氏が奪い、水野氏に備えて改修したという歴史が残っています。 富貴城跡の場所は富貴郷北にある白山神社と、隣の円観寺を含む一帯です。 白山神社は周辺より高台になっています。藪に覆われていますが、もし藪が無いと周辺を見渡すことができる高台だったことが分かります。 白山神社の周辺をよく見てみると、土塁らしきものも残っています。 【詳しい説明はこちら】 sengokushiseki.com/?p=2504

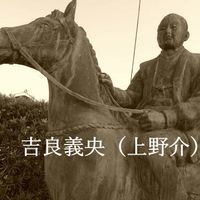

この地名は元禄事件で有名な吉良上野介義央(よしなか)の奥さん由来の地名という説があります。 それは吉良上野介義央が現在の吉良町に所領があった元禄年間にさかのぼります。 この頃、義央(よしなか)の奥さんである、富子夫人は眼病を患っていました。 そこで眼病回復を見延山(山梨県)に祈願したところ、たちまち回復したのです。 その感謝の気持ちから、所領があった現在の西尾市吉良町南部に新田開発を思い立ち、富子夫人にちなんで富好新田(とみよし しんでん)と地名を付けたといわれています。 難工事でしたが、10年後に東西約1km、南北約900m、石高約1千石の広大な土地が出来上がったのです。 【詳しい説明はこちら】 sengokushiseki.com/?p=3060

この地名は元禄事件で有名な吉良上野介義央(よしなか)の奥さん由来の地名という説があります。 それは吉良上野介義央が現在の吉良町に所領があった元禄年間にさかのぼります。 この頃、義央(よしなか)の奥さんである、富子夫人は眼病を患っていました。 そこで眼病回復を見延山(山梨県)に祈願したところ、たちまち回復したのです。 その感謝の気持ちから、所領があった現在の西尾市吉良町南部に新田開発を思い立ち、富子夫人にちなんで富好新田(とみよし しんでん)と地名を付けたといわれています。 難工事でしたが、10年後に東西約1km、南北約900m、石高約1千石の広大な土地が出来上がったのです。 【詳しい説明はこちら】 sengokushiseki.com/?p=3060

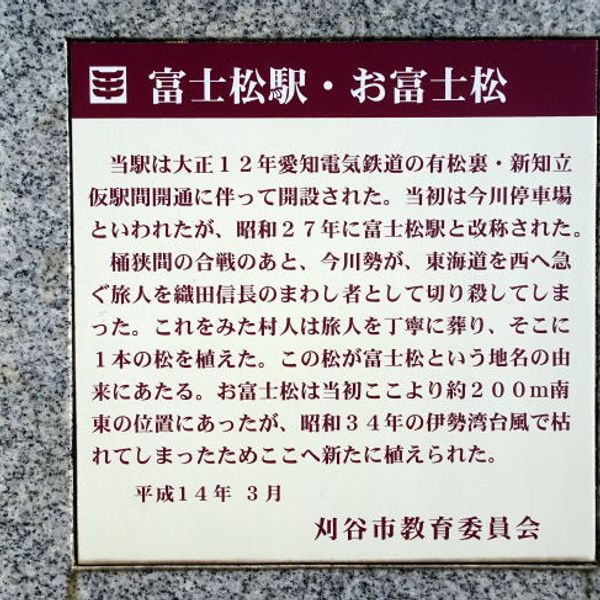

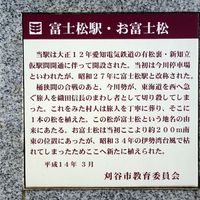

この富士松の由来はなんと永禄三年(1560)の桶狭間の戦いがキッカケでできた地名でした。 刈谷市によると、桶狭間合戦後、今川勢が旅人を織田のまわし者と勘違いし殺害し、村人が哀れんで墓を作り松を植えたことが富士松の地名のゆらい。 ちなみに現在より南東に200mの場所にあり、伊勢湾台風(昭和三十四年:1959)で枯れてしまい新たに植えられたものだそう。 【詳しい説明はこちら】 sengokushiseki.com/?p=4471

この富士松の由来はなんと永禄三年(1560)の桶狭間の戦いがキッカケでできた地名でした。 刈谷市によると、桶狭間合戦後、今川勢が旅人を織田のまわし者と勘違いし殺害し、村人が哀れんで墓を作り松を植えたことが富士松の地名のゆらい。 ちなみに現在より南東に200mの場所にあり、伊勢湾台風(昭和三十四年:1959)で枯れてしまい新たに植えられたものだそう。 【詳しい説明はこちら】 sengokushiseki.com/?p=4471

愛知県屈指の紅葉スポットで、シーズンになると県内外からも多くの観光客が訪れる香嵐渓(こうらんけい)。実は香嵐渓の半分、つまり山の部分は山城の跡なのです。 城の名前は飯盛山城(いいもりやまじょう)。 かつてこの地を拠点に勢力を持っていた足助氏の城で、周辺には足助七城と呼ばれる城跡群もあります。 【詳しい説明はこちら】 sengokushiseki.com/?p=2129

愛知県屈指の紅葉スポットで、シーズンになると県内外からも多くの観光客が訪れる香嵐渓(こうらんけい)。実は香嵐渓の半分、つまり山の部分は飯森山城という山城の跡。

愛知県屈指の紅葉スポットで、シーズンになると県内外からも多くの観光客が訪れる香嵐渓(こうらんけい)。実は香嵐渓の半分、つまり山の部分は山城の跡なのです。 城の名前は飯盛山城(いいもりやまじょう)。 かつてこの地を拠点に勢力を持っていた足助氏の城で、周辺には足助七城と呼ばれる城跡群もあります。 【詳しい説明はこちら】 sengokushiseki.com/?p=2129

光通寺はかつての比良城跡です。 名古屋市教育委員会によると、比良城は天文年間(1532~1555)頃に成政の父・成宗が築城しました。 城の規模は東西約68m、南北約72mで、二重の堀で守りを固めていた様です。 成政は信長の家臣として各地を転戦し、柴田勝家と共に北陸地方に侵出、越前(現在の福井県)小丸城主となり、後に富山城主になりました。 比良城は天正三年(1575)頃に廃城となりました。 【詳しい説明はこちら】 sengokushiseki.com/?p=210

光通寺はかつての比良城跡です。 名古屋市教育委員会によると、比良城は天文年間(1532~1555)頃に成政の父・成宗が築城しました。 城の規模は東西約68m、南北約72mで、二重の堀で守りを固めていた様です。 成政は信長の家臣として各地を転戦し、柴田勝家と共に北陸地方に侵出、越前(現在の福井県)小丸城主となり、後に富山城主になりました。 比良城は天正三年(1575)頃に廃城となりました。 【詳しい説明はこちら】 sengokushiseki.com/?p=210

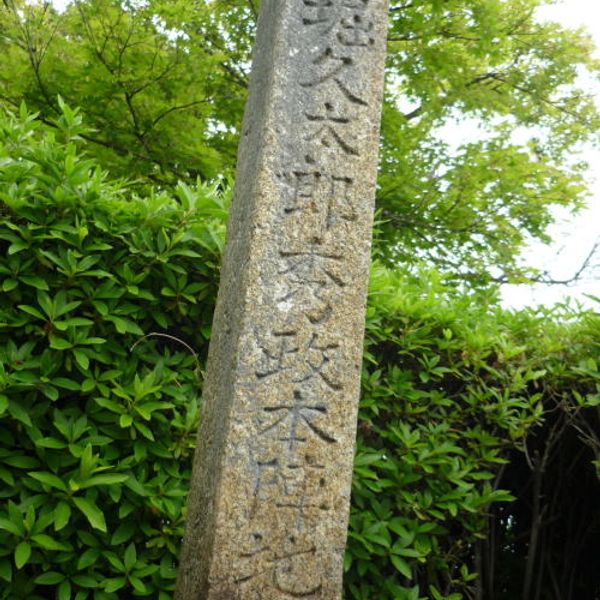

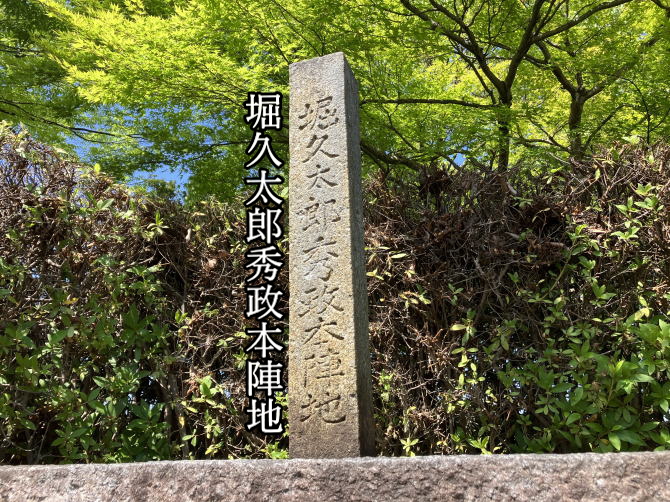

長久手市の桧ヶ根(ひのきがね)公園は、天正十二年(1584)の長久手合戦の時、堀久太郎秀政が本陣を置いた場所です。 そんな堀秀政が陣を置いた桧ヶ根本陣跡は、長久手市の看板と石碑が建っています。 【詳しい説明はこちら】 sengokushiseki.com/?p=2452

長久手市の桧ヶ根(ひのきがね)公園は、天正十二年(1584)の長久手合戦の時、堀久太郎秀政が本陣を置いた場所です。 そんな堀秀政が陣を置いた桧ヶ根本陣跡は、長久手市の看板と石碑が建っています。 【詳しい説明はこちら】 sengokushiseki.com/?p=2452

伝承によると武節城は弘治二年(1556)、甲斐の武田氏家臣・下条信氏に攻められ、激しい合戦の末に落城しました。 その時、武節城の姫が『敵の手にかかるくらいなら…』といって、この井戸に身を投げたそうです。それが現在では姫井戸という名称で残っています。 【詳しい説明はこちら】 sengokushiseki.com/?p=2211

伝承によると武節城は弘治二年(1556)、甲斐の武田氏家臣・下条信氏に攻められ、激しい合戦の末に落城しました。 その時、武節城の姫が『敵の手にかかるくらいなら…』といって、この井戸に身を投げたそうです。それが現在では姫井戸という名称で残っています。 【詳しい説明はこちら】 sengokushiseki.com/?p=2211

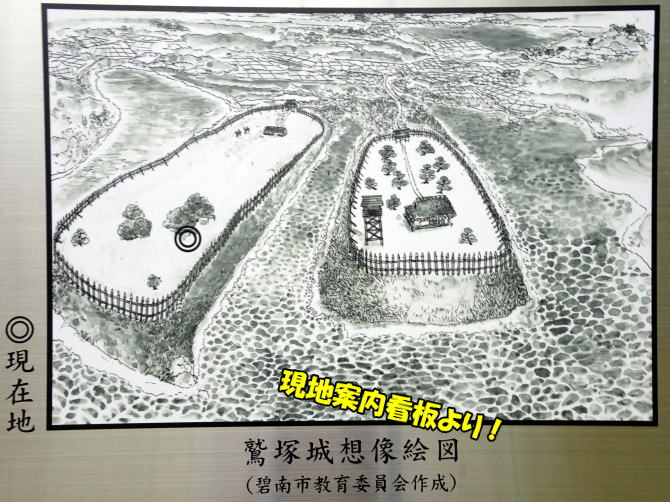

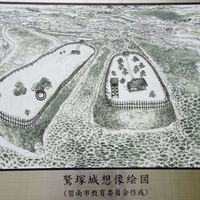

愛知県碧南(へきなん)市に尾城公園は、かつて鷲塚(わしづか)城があった場所。 この公園が城跡だったため、令和二年(2020)に鷲塚城跡の石碑も建立されました。 なぜかというと、初代・刈谷藩主の水野勝成の生誕地説がある城だからです。 【詳しい説明はこちら】 sengokushiseki.com/?p=2882

愛知県碧南(へきなん)市に尾城公園は、かつて鷲塚(わしづか)城があった場所。 この公園が城跡だったため、令和二年(2020)に鷲塚城跡の石碑も建立されました。 なぜかというと、初代・刈谷藩主の水野勝成の生誕地説がある城だからです。 【詳しい説明はこちら】 sengokushiseki.com/?p=2882