ゼロからはじめる愛知・戦国史跡巡り講座

歴史初心者向けに作った愛知の戦国史跡と城跡そして御朱印巡りのサイト『ゼロからはじめる愛知の城跡と御朱印、戦国史跡巡り講座』に掲載されているスポットをMEQQE化しました。ウォーキングや歴史巡り・城巡り、観光にぜひご活用ください。 MEQQE内の情報は、ブログ『ゼロからはじめる愛知の城跡と御朱印、戦国史跡巡り講座』投稿時の情報です。 営業状況が変更されている可能性もありますので、お出かけの際は事前にご確認いただきますようお願いいたします。

関連するめっけブック

関連するめっけブック

紹介スポット

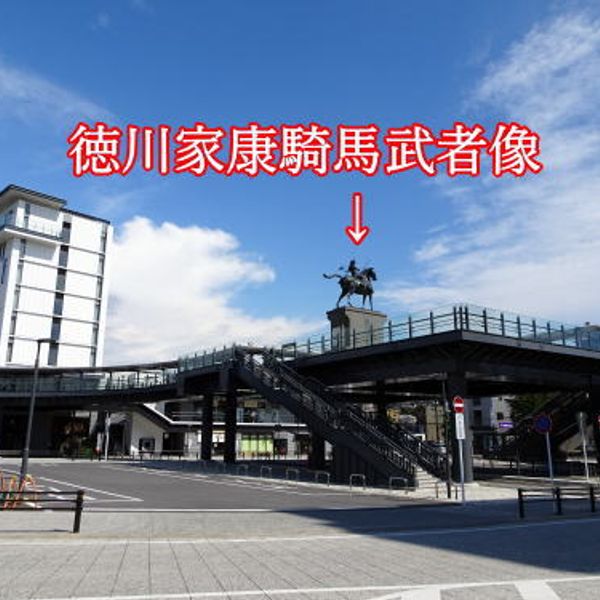

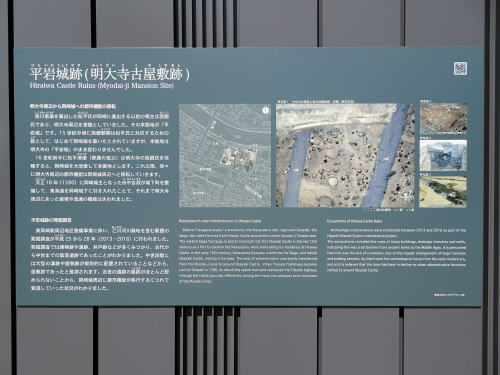

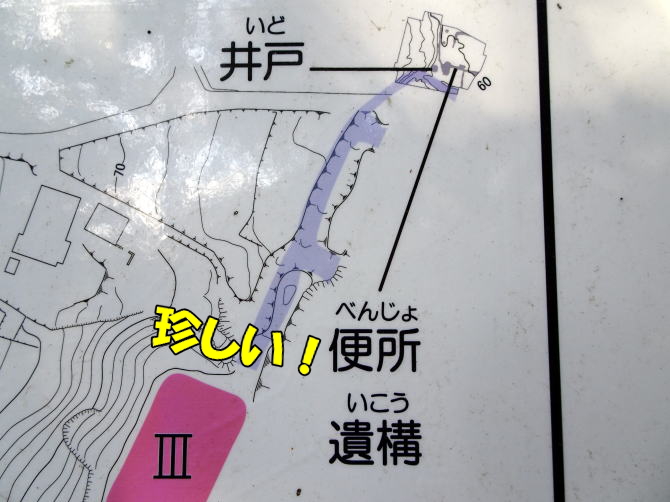

- 451件愛知県岡崎市の名鉄・東岡崎駅前にあるオト リバーサイドテラス。ここには徳川家康(松平元康)の騎馬武者像があります。 名鉄・東岡崎駅から直結してる、松平元康(徳川家康)の銅像が建っているロータリー周辺が、かつて西郷氏が築いた平岩城跡(明大寺古屋敷跡)。 【詳しい説明はこちら】 sengokushiseki.com/?p=3830

愛知県岡崎市の名鉄・東岡崎駅前にあるオト リバーサイドテラス。ここには徳川家康(松平元康)の騎馬武者像があります。 名鉄・東岡崎駅から直結してる、松平元康(徳川家康)の銅像が建っているロータリー周辺が、かつて西郷氏が築いた平岩城跡(明大寺古屋敷跡)。 【詳しい説明はこちら】 sengokushiseki.com/?p=3830

愛知県稲沢市の片原一色城址は、織田信長の火縄銃の師匠だった橋本一巴(はしもと いっぱ)の居城跡です。 橋本一巴の橋本氏は、南北朝時代に活躍した楠正成(くすのき まさしげ)の楠氏の子孫といわれ、現在の愛知県稲沢市には、橋本氏一族の城址が複数残っています。 【詳しい説明はこちら】 sengokushiseki.com/?p=1194

愛知県稲沢市の片原一色城址は、織田信長の火縄銃の師匠だった橋本一巴(はしもと いっぱ)の居城跡です。 橋本一巴の橋本氏は、南北朝時代に活躍した楠正成(くすのき まさしげ)の楠氏の子孫といわれ、現在の愛知県稲沢市には、橋本氏一族の城址が複数残っています。 【詳しい説明はこちら】 sengokushiseki.com/?p=1194

安祥七つ井の一つ。 安祥公民館の前にあるのが風呂井。ここは石碑も新しいものが建立されています。 【詳しい説明はこちら】 sengokushiseki.com/?p=3409

安祥七つ井の一つ。 安祥公民館の前にあるのが風呂井。ここは石碑も新しいものが建立されています。 【詳しい説明はこちら】 sengokushiseki.com/?p=3409

愛知県みよし市にある福谷(うきがい)城は、室町時代に築かれたと伝わる城で、記録には城主に糟谷宗則、原田氏重の名があり、徳川四天王に数えられる酒井忠次も城主となっています。 福谷城は尾張と三河の国境近くの城で、弘治二年(1556)織田氏の三河侵攻により柴田勝家らによって攻撃されます。 しかし松平(後の徳川)家臣・大久保忠勝、阿部忠政、大久保忠佐らが援軍として福谷城に入り、尾張勢を撃退しています。 永禄三年(1560)の桶狭間合戦後、織田と松平(徳川)は同盟を結んだので、福谷城は国境の城の役目を終え、廃城になった様です。 織田と松平が戦った城でもあるので、これは貴重な城といえるでしょう。 【詳しい説明はこちら】 sengokushiseki.com/?p=2162

愛知県みよし市にある福谷城は、室町時代に築かれたと伝わる城で、記録には城主に糟谷宗則、原田氏重の名があり、徳川四天王に数えられる酒井忠次も城主となっている。

愛知県みよし市にある福谷(うきがい)城は、室町時代に築かれたと伝わる城で、記録には城主に糟谷宗則、原田氏重の名があり、徳川四天王に数えられる酒井忠次も城主となっています。 福谷城は尾張と三河の国境近くの城で、弘治二年(1556)織田氏の三河侵攻により柴田勝家らによって攻撃されます。 しかし松平(後の徳川)家臣・大久保忠勝、阿部忠政、大久保忠佐らが援軍として福谷城に入り、尾張勢を撃退しています。 永禄三年(1560)の桶狭間合戦後、織田と松平(徳川)は同盟を結んだので、福谷城は国境の城の役目を終え、廃城になった様です。 織田と松平が戦った城でもあるので、これは貴重な城といえるでしょう。 【詳しい説明はこちら】 sengokushiseki.com/?p=2162

福島正則が名古屋城の石垣の石を切り出した、採石地跡。 看板を見つけたら海の方を見ると、矢穴が付いた石があります。この石が福島正則の刻印石です。矢穴は大きく残っているので、看板まで来れ分かると思います。 また潮が引いている時は、矢穴石近くまで行くこともできます。 【詳しい説明はこちら】 sengokushiseki.com/?p=2058

福島正則が名古屋城の石垣の石を切り出した、採石地跡。 看板を見つけたら海の方を見ると、矢穴が付いた石があります。この石が福島正則の刻印石です。矢穴は大きく残っているので、看板まで来れ分かると思います。 また潮が引いている時は、矢穴石近くまで行くこともできます。 【詳しい説明はこちら】 sengokushiseki.com/?p=2058

本丸は巴江神社になっています。ここが田原城の中心地でした。 この土塁。本丸の西側に残っています。本丸の奥に富多満瑠稲荷(ふたまるいなり)社ふがありますが、その御社も土塁の上に建っています。 【詳しい説明はこちら】 sengokushiseki.com/?p=2245

本丸は巴江神社になっています。ここが田原城の中心地でした。 この土塁。本丸の西側に残っています。本丸の奥に富多満瑠稲荷(ふたまるいなり)社ふがありますが、その御社も土塁の上に建っています。 【詳しい説明はこちら】 sengokushiseki.com/?p=2245

愛知県東海市富木島町に十二塚という地名があります。ここは永禄三年(1560)の桶狭間合戦の時の落ち武者伝説が残る地名なのです。 この富木島町十二塚も織田と今川が戦った桶狭間合戦ゆかりの場所なのです。 桶狭間で織田信長から攻撃を受け、大将の今川義元は討ち死。残兵も故郷の駿河・遠江(共に現在の静岡県)に向かって敗走しましたが、知多半島側に逃げ込んだ今川の12人の兵士たちはこの地で息をひきとります。 亡くなれば皆、仏。村人たちは12人の亡骸を手厚く埋葬し、12基の墓ができました。その場所が現在の東海市富木島町十二塚です。 【詳しい説明はこちら】 sengokushiseki.com/?p=3229

愛知県東海市富木島町に十二塚という地名がある。ここは永禄三年の桶狭間合戦の時の落ち武者伝説が残る地名。富木島町十二塚も織田と今川が戦った桶狭間合戦ゆかりの場所。

愛知県東海市富木島町に十二塚という地名があります。ここは永禄三年(1560)の桶狭間合戦の時の落ち武者伝説が残る地名なのです。 この富木島町十二塚も織田と今川が戦った桶狭間合戦ゆかりの場所なのです。 桶狭間で織田信長から攻撃を受け、大将の今川義元は討ち死。残兵も故郷の駿河・遠江(共に現在の静岡県)に向かって敗走しましたが、知多半島側に逃げ込んだ今川の12人の兵士たちはこの地で息をひきとります。 亡くなれば皆、仏。村人たちは12人の亡骸を手厚く埋葬し、12基の墓ができました。その場所が現在の東海市富木島町十二塚です。 【詳しい説明はこちら】 sengokushiseki.com/?p=3229

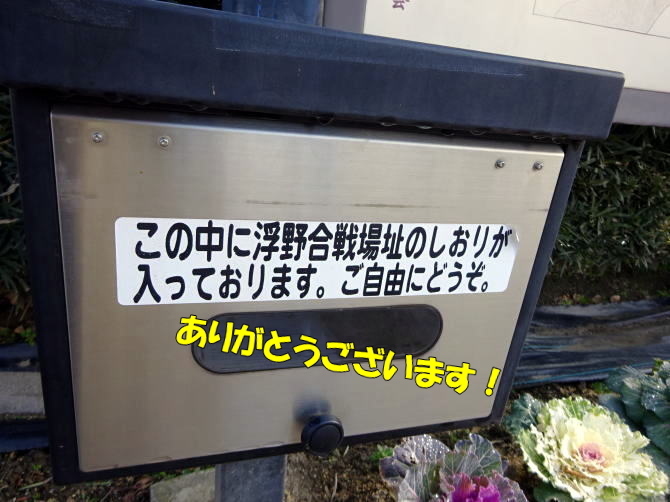

愛知県一宮市の浮野(うきの)古戦場は、永禄元年(1558)清洲城の織田信長と岩倉城の織田信賢が戦った古戦場です。この戦を浮野の戦い、もしくは浮野合戦と言います。 そんな浮野合戦があった場所は、現在、古戦場跡地として整備されています。 【詳しい説明はこちら】 sengokushiseki.com/?p=478

愛知県一宮市の浮野(うきの)古戦場は、永禄元年(1558)清洲城の織田信長と岩倉城の織田信賢が戦った古戦場です。この戦を浮野の戦い、もしくは浮野合戦と言います。 そんな浮野合戦があった場所は、現在、古戦場跡地として整備されています。 【詳しい説明はこちら】 sengokushiseki.com/?p=478

長久手市の武蔵塚は、天正十二年(1584)の長久手合戦で、羽柴軍の武将・森長可(もりながよし)が討死したといわれる場所です。 また武蔵塚の名前の由来ですが、長可は武蔵守(むさしのかみ)という官位を授かっていたので、その官位から付いた名前だといわれています。 【詳しい説明はこちら】 sengokushiseki.com/?p=2488

長久手市の武蔵塚は、天正十二年(1584)の長久手合戦で、羽柴軍の武将・森長可(もりながよし)が討死したといわれる場所です。 また武蔵塚の名前の由来ですが、長可は武蔵守(むさしのかみ)という官位を授かっていたので、その官位から付いた名前だといわれています。 【詳しい説明はこちら】 sengokushiseki.com/?p=2488

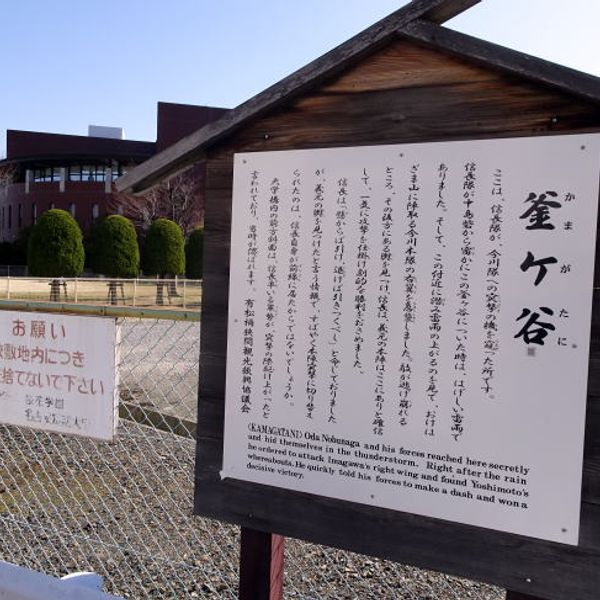

名古屋市緑区武路町に釜ヶ谷(かまがたに)という場所があります。ここは永禄三年(1560)の桶狭間合戦の時、織田信長本隊が今川義元に攻撃を仕掛けるまで潜伏していたといわれる場所です。 【詳しい説明はこちら】 sengokushiseki.com/?p=4153

名古屋市緑区武路町に釜ヶ谷(かまがたに)という場所があります。ここは永禄三年(1560)の桶狭間合戦の時、織田信長本隊が今川義元に攻撃を仕掛けるまで潜伏していたといわれる場所です。 【詳しい説明はこちら】 sengokushiseki.com/?p=4153