ゼロからはじめる愛知・戦国史跡巡り講座

歴史初心者向けに作った愛知の戦国史跡と城跡そして御朱印巡りのサイト『ゼロからはじめる愛知の城跡と御朱印、戦国史跡巡り講座』に掲載されているスポットをMEQQE化しました。ウォーキングや歴史巡り・城巡り、観光にぜひご活用ください。 MEQQE内の情報は、ブログ『ゼロからはじめる愛知の城跡と御朱印、戦国史跡巡り講座』投稿時の情報です。 営業状況が変更されている可能性もありますので、お出かけの際は事前にご確認いただきますようお願いいたします。

関連するめっけブック

関連するめっけブック

紹介スポット

- 451件愛知県丹羽郡大口町の堀尾屋敷跡は、島根県松江市にある松江城を築いた堀尾吉晴の生誕地といわれる場所です。 別名・御供所城(ごくしょじょう)跡という城址でもあります。 松江城は堀尾吉晴の息子・堀尾忠氏が築き始めた城です。 堀尾屋敷跡は現在、八剱(やつるぎ)神社になっています。その傍らに住吉神社があって、堀尾吉晴生誕地の石碑があるのです。 【詳しい説明はこちら】 sengokushiseki.com/?p=3680

愛知県丹羽郡大口町の堀尾屋敷跡は、島根県松江市にある松江城を築いた堀尾吉晴の生誕地といわれる場所です。 別名・御供所城(ごくしょじょう)跡という城址でもあります。 松江城は堀尾吉晴の息子・堀尾忠氏が築き始めた城です。 堀尾屋敷跡は現在、八剱(やつるぎ)神社になっています。その傍らに住吉神社があって、堀尾吉晴生誕地の石碑があるのです。 【詳しい説明はこちら】 sengokushiseki.com/?p=3680

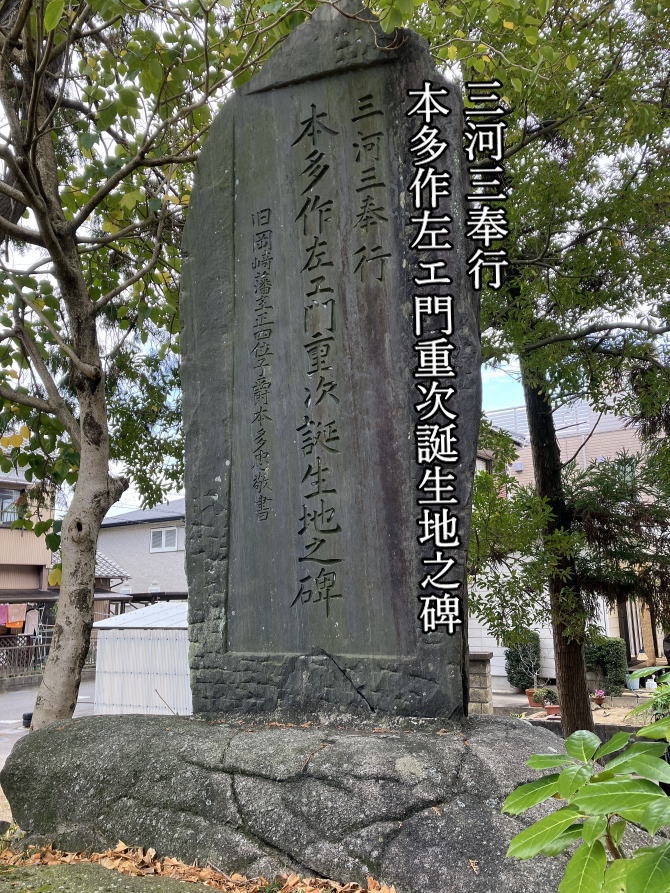

重次の父・本多重正の居城(屋敷)は額田郡大平村(現在の岡崎市大平町)にありましたが、重次は母の実家である、三河国宮地の犬頭神社で享禄二年(1529)に生まれたといわれています。 六ツ美西部小学校前の六ツ美西部学区市民ホームにある、本多重次の一筆啓上の石碑です。 【詳しい説明はこちら】 sengokushiseki.com/?p=3704

重次の父・本多重正の居城(屋敷)は額田郡大平村(現在の岡崎市大平町)にありましたが、重次は母の実家である、三河国宮地の犬頭神社で享禄二年(1529)に生まれたといわれています。 六ツ美西部小学校前の六ツ美西部学区市民ホームにある、本多重次の一筆啓上の石碑です。 【詳しい説明はこちら】 sengokushiseki.com/?p=3704

長谷川秀一(はせがわ ひでかず)は現在の愛知県一宮市北方町出身の戦国武将で、一宮市立北方中学校の横に彼の屋敷跡の石碑が建っています。 秀一は織田信長に小姓として仕え、その後、武将というより側近の奉行みたいな形で、歴史に名を残した人物です。 長谷川秀一の旧居跡の石碑は、一宮市立北方中学校の脇に建立されています。 もともとこの石碑は、一宮市北方町の下渡り公民館がある場所にあったものを、北方中学校の脇に移転したんです。 なので長谷川秀一の生誕地は、現在の北方町下渡り公民館周辺という事になります。 【詳しい説明はこちら】 sengokushiseki.com/?p=488

長谷川秀一(はせがわ ひでかず)は現在の愛知県一宮市北方町出身の戦国武将で、一宮市立北方中学校の横に彼の屋敷跡の石碑が建っています。 秀一は織田信長に小姓として仕え、その後、武将というより側近の奉行みたいな形で、歴史に名を残した人物です。 長谷川秀一の旧居跡の石碑は、一宮市立北方中学校の脇に建立されています。 もともとこの石碑は、一宮市北方町の下渡り公民館がある場所にあったものを、北方中学校の脇に移転したんです。 なので長谷川秀一の生誕地は、現在の北方町下渡り公民館周辺という事になります。 【詳しい説明はこちら】 sengokushiseki.com/?p=488

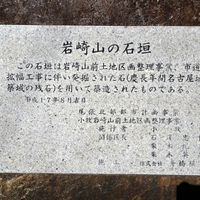

岩崎山を訪れたら熊野神社だけではなく、隣りにある小牧市岩崎児童遊園もチェックしておきましょう。その理由はここにも慶長年間の名古屋城の石垣の残石を見ることができるからです。場所は美鳥幼稚園の向かい側です。 【詳しい説明はこちら】 sengokushiseki.com/?p=4389

岩崎山を訪れたら熊野神社だけではなく、隣りにある小牧市岩崎児童遊園もチェックしておきましょう。その理由はここにも慶長年間の名古屋城の石垣の残石を見ることができるからです。場所は美鳥幼稚園の向かい側です。 【詳しい説明はこちら】 sengokushiseki.com/?p=4389

名古屋城の西を流れる堀川は、福島正則が開削総奉行として掘った堀です。 名古屋城は関ケ原合戦後の慶長十五年(1610)に、西国の大名20家を動員して築城されましたが、この中に当時、安芸広島を治めていた福島正則もいました。 当時まだ大坂に豊臣家が存在しており、名古屋城は豊臣家と西国の諸大名との戦を想定した城で、防御も重要だったのです。 正則が開削した堀川は、有事(戦など)の時は、名古屋城を守る堀になりますが、平和な時は物資を運ぶ運河として利用されました。 【詳しい説明はこちら】 sengokushiseki.com/?p=168

名古屋城の西を流れる堀川は、福島正則が開削総奉行として掘った堀。有事(戦など)の時は、名古屋城を守る堀になりますが、平和な時は物資を運ぶ運河として利用された。

名古屋城の西を流れる堀川は、福島正則が開削総奉行として掘った堀です。 名古屋城は関ケ原合戦後の慶長十五年(1610)に、西国の大名20家を動員して築城されましたが、この中に当時、安芸広島を治めていた福島正則もいました。 当時まだ大坂に豊臣家が存在しており、名古屋城は豊臣家と西国の諸大名との戦を想定した城で、防御も重要だったのです。 正則が開削した堀川は、有事(戦など)の時は、名古屋城を守る堀になりますが、平和な時は物資を運ぶ運河として利用されました。 【詳しい説明はこちら】 sengokushiseki.com/?p=168

蜂須賀城跡から南に約60mほどのところに圓龍院がありますが、この前に蜂須賀小六正勝公舊宅阯の石碑があります。 舊宅の読みは、きゅうたくで、以前に住んでいた家という意味です。 蜂須賀城跡の石碑からあまり離れていない場所なので、ここまで蜂須賀城の規模なのか、または城とは別の屋敷があったのでしょう。 【詳しい説明はこちら】 sengokushiseki.com/?p=3670

蜂須賀城跡から南に約60mほどのところに圓龍院がありますが、この前に蜂須賀小六正勝公舊宅阯の石碑があります。 舊宅の読みは、きゅうたくで、以前に住んでいた家という意味です。 蜂須賀城跡の石碑からあまり離れていない場所なので、ここまで蜂須賀城の規模なのか、または城とは別の屋敷があったのでしょう。 【詳しい説明はこちら】 sengokushiseki.com/?p=3670

あま市(旧美和町)蜂須賀の蜂須賀城跡は、豊臣秀吉に仕えた蜂須賀小六正勝の生誕地です。 地名がそのまま蜂須賀なので、ここはまさに蜂須賀氏の故郷みたいな場所です。 蜂須賀城跡の碑の後ろには蜂須賀小六正勝公碑があります。かなり大きな石碑で建立されたのは昭和二年(1927)。 【詳しい説明はこちら】 sengokushiseki.com/?p=3670

あま市(旧美和町)蜂須賀の蜂須賀城跡は、豊臣秀吉に仕えた蜂須賀小六正勝の生誕地です。 地名がそのまま蜂須賀なので、ここはまさに蜂須賀氏の故郷みたいな場所です。 蜂須賀城跡の碑の後ろには蜂須賀小六正勝公碑があります。かなり大きな石碑で建立されたのは昭和二年(1927)。 【詳しい説明はこちら】 sengokushiseki.com/?p=3670

国道1号線を名古屋方面から岡崎市に向かう途中、矢作橋(やはぎばし)にある石像があります。 豊臣秀吉と蜂須賀小六正勝が出会った時のエピソードを表現した出会之像。 【詳しい説明はこちら】 sengokushiseki.com/?p=1981

国道1号線を名古屋方面から岡崎市に向かう途中、矢作橋(やはぎばし)にある石像があります。 豊臣秀吉と蜂須賀小六正勝が出会った時のエピソードを表現した出会之像。 【詳しい説明はこちら】 sengokushiseki.com/?p=1981

生誕地は愛知県あま市二ツ寺屋敷にあり、現在では石碑も建っています。屋敷は現在石碑が建っている場所の西側にあったそうです。 正則の父は桶屋だったといわれていますので、ココに桶屋で正則の生家があったのですね。 【詳しい説明はこちら】 sengokushiseki.com/?p=133

生誕地は愛知県あま市二ツ寺屋敷にあり、現在では石碑も建っています。屋敷は現在石碑が建っている場所の西側にあったそうです。 正則の父は桶屋だったといわれていますので、ココに桶屋で正則の生家があったのですね。 【詳しい説明はこちら】 sengokushiseki.com/?p=133

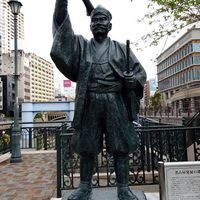

名古屋の名所・納屋橋(なやばし)近くに納屋橋ゆめ広場という、小さなスペースがありますが、ここに戦国武将・福島正則の銅像が建っています。 福島正則の銅像が建っている場所の隣は、名古屋市でも有名な堀川が流れています。この堀川を掘ったのが福島正則なんです。 名古屋の街中を流れる堀川は、徳川家康が慶長十五年(1610)に名古屋城を築く時、福島正則に命じて掘らせた川で、名古屋城の外堀の役割だった川なのです。 【詳しい説明はこちら】 sengokushiseki.com/?p=2365

名古屋の名所・納屋橋(なやばし)近くに納屋橋ゆめ広場という、小さなスペースがありますが、ここに戦国武将・福島正則の銅像が建っています。 福島正則の銅像が建っている場所の隣は、名古屋市でも有名な堀川が流れています。この堀川を掘ったのが福島正則なんです。 名古屋の街中を流れる堀川は、徳川家康が慶長十五年(1610)に名古屋城を築く時、福島正則に命じて掘らせた川で、名古屋城の外堀の役割だった川なのです。 【詳しい説明はこちら】 sengokushiseki.com/?p=2365