ゼロからはじめる愛知・戦国史跡巡り講座

歴史初心者向けに作った愛知の戦国史跡と城跡そして御朱印巡りのサイト『ゼロからはじめる愛知の城跡と御朱印、戦国史跡巡り講座』に掲載されているスポットをMEQQE化しました。ウォーキングや歴史巡り・城巡り、観光にぜひご活用ください。 MEQQE内の情報は、ブログ『ゼロからはじめる愛知の城跡と御朱印、戦国史跡巡り講座』投稿時の情報です。 営業状況が変更されている可能性もありますので、お出かけの際は事前にご確認いただきますようお願いいたします。

関連するめっけブック

関連するめっけブック

紹介スポット

- 451件犬山市興禅寺は鎌倉幕府を開いた源頼朝に仕えた重臣・梶原景時(かじわらかげとき)を開祖とする梶原氏の菩提寺です。境内の奥に梶原景時と梶原景義の墓(供養塔)があります。梶原堂に安置されている梶原景時の像。地元である犬山市羽黒では英雄です。梶原景時像の下を見ると黒い馬の絵が奉納されています。これは名馬・磨墨(するすみ)です。実は羽黒城のすぐ北には磨墨を葬ったといわれている磨墨塚があります。磨墨は伝説化された名馬なので、全国に墓や終焉の地がありますが、ここ尾張の愛知県犬山市にも磨墨の墓所があるのです。興禅寺の裏には羽黒城の土塁が残ります。 【詳しい説明はこちら】 sengokushiseki.com/?p=4329

犬山市興禅寺は鎌倉幕府を開いた源頼朝に仕えた重臣・梶原景時(かじわらかげとき)を開祖とする梶原氏の菩提寺です。境内の奥に梶原景時と梶原景義の墓(供養塔)があります。梶原堂に安置されている梶原景時の像。地元である犬山市羽黒では英雄です。梶原景時像の下を見ると黒い馬の絵が奉納されています。これは名馬・磨墨(するすみ)です。実は羽黒城のすぐ北には磨墨を葬ったといわれている磨墨塚があります。磨墨は伝説化された名馬なので、全国に墓や終焉の地がありますが、ここ尾張の愛知県犬山市にも磨墨の墓所があるのです。興禅寺の裏には羽黒城の土塁が残ります。 【詳しい説明はこちら】 sengokushiseki.com/?p=4329

堀跡を出たところが田原城の二の丸と三の丸です。 まず二の丸は田原市博物館になっています。 ここは有料施設ですが、櫓内の資料室は無料です。 櫓内のほうは田原城のジオラマのほか、パネル展示や甲冑などがあります。 【詳しい説明はこちら】 sengokushiseki.com/?p=2245

堀跡を出たところが田原城の二の丸と三の丸です。 まず二の丸は田原市博物館になっています。 ここは有料施設ですが、櫓内の資料室は無料です。 櫓内のほうは田原城のジオラマのほか、パネル展示や甲冑などがあります。 【詳しい説明はこちら】 sengokushiseki.com/?p=2245

信光明寺の山門。これは指定文化財ではないのですが、古いものですね。 重要文化財の観音堂。文明十年(1478)に建てられたものです。 この堂は中国から禅宗が伝来すると同時に日本に輸入された、禅宗仏殿という建築様式で作られています。 岡崎市においては、日本建築の重要な一旦を担った建築様式の実例が残されているという点で、貴重な建築物と言えるでしょう。 境内の奥には松平氏の墓所があります。 松平初代・親氏、二代・泰親、三代・信光の墓。 松平氏の墓所は、ここのほかにも松平郷の高月院、そして岡崎市の大樹寺にもあります。 【詳しい説明はこちら】 sengokushiseki.com/?p=2151

信光明寺の山門と重要文化財の観音堂。文明十年に建てられたもの。この堂は中国から禅宗が伝来すると同時に日本に輸入された、禅宗仏殿という建築様式で作られている。

信光明寺の山門。これは指定文化財ではないのですが、古いものですね。 重要文化財の観音堂。文明十年(1478)に建てられたものです。 この堂は中国から禅宗が伝来すると同時に日本に輸入された、禅宗仏殿という建築様式で作られています。 岡崎市においては、日本建築の重要な一旦を担った建築様式の実例が残されているという点で、貴重な建築物と言えるでしょう。 境内の奥には松平氏の墓所があります。 松平初代・親氏、二代・泰親、三代・信光の墓。 松平氏の墓所は、ここのほかにも松平郷の高月院、そして岡崎市の大樹寺にもあります。 【詳しい説明はこちら】 sengokushiseki.com/?p=2151

岡崎市魚町にある大林寺は、徳川家康の祖父・松平清康、そして父・松平広忠の墓がある寺院です。 岡崎城近くにある大林寺。 ここは清康の祖父、父の墓所として有名です 大林寺の一番の見どころは戦国武将たちの墓所ですね。 いろんな武将の墓があります。 【詳しい説明はこちら】 sengokushiseki.com/?p=2681

岡崎市魚町にある大林寺は、徳川家康の祖父・松平清康、そして父・松平広忠の墓がある寺院です。 岡崎城近くにある大林寺。 ここは清康の祖父、父の墓所として有名です 大林寺の一番の見どころは戦国武将たちの墓所ですね。 いろんな武将の墓があります。 【詳しい説明はこちら】 sengokushiseki.com/?p=2681

徳川家康の生誕地・愛知県岡崎市の祐傳寺と八柱神社に家康の正室で徳川信康の母・瀬名こと築山殿の首塚があります。 八柱神社の本殿の瓦には、徳川家の家紋である三つ葉葵が見られます。 八柱神社の石碑には御祭神がたくさん記載されてしますが、そのうちのひとつに築山神明宮が載っていました。 神として祭られているんですね。 また息子の信康も祭られています。 境内を奥に進むと、瀬名こと築山殿の首塚もあります。 【詳しい説明はこちら】 sengokushiseki.com/?p=2072

徳川家康の生誕地・愛知県岡崎市の祐傳寺と八柱神社に家康の正室で徳川信康の母・瀬名こと築山殿の首塚があります。 八柱神社の本殿の瓦には、徳川家の家紋である三つ葉葵が見られます。 八柱神社の石碑には御祭神がたくさん記載されてしますが、そのうちのひとつに築山神明宮が載っていました。 神として祭られているんですね。 また息子の信康も祭られています。 境内を奥に進むと、瀬名こと築山殿の首塚もあります。 【詳しい説明はこちら】 sengokushiseki.com/?p=2072

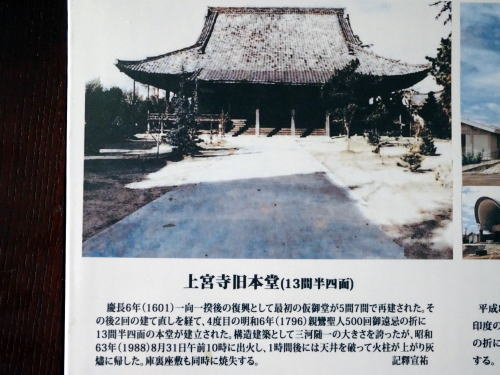

岡崎市上佐々木町の上宮寺(じょうぐうじ)は、三河三ヶ寺(みかわさんかでら)のひとつで、三河一向一揆が起こるキッカケになった寺です。また境内には徳川家康の叔母である妙春尼(みょうしゅんに)の墓も残っています。上宮寺の本堂はとても近代的です。実はこの本堂には事情がありました。上宮寺の本堂は昭和六十三年(1988)に火事で消失してしまい、その後建てられたのが現在の本堂。コンクリート製なのは、火事に対する備えなのかも知れません。 【詳しい説明はこちら】 sengokushiseki.com/?p=3632

岡崎市上佐々木町の上宮寺(じょうぐうじ)は、三河三ヶ寺(みかわさんかでら)のひとつで、三河一向一揆が起こるキッカケになった寺です。また境内には徳川家康の叔母である妙春尼(みょうしゅんに)の墓も残っています。上宮寺の本堂はとても近代的です。実はこの本堂には事情がありました。上宮寺の本堂は昭和六十三年(1988)に火事で消失してしまい、その後建てられたのが現在の本堂。コンクリート製なのは、火事に対する備えなのかも知れません。 【詳しい説明はこちら】 sengokushiseki.com/?p=3632

愛知県岡崎市の瀧山寺(たきさんじ)は、保安年間(1120~23)に建立されたといわれる古刹で、滝山東照宮は瀧山寺の敷地内に徳川家光によって建立された東照宮です。 瀧山寺本堂。四度目の造営とされ、南北朝時代に建てられたことが分かっています。 つまり戦国時代(1467~)以前の建物で、国指定重要文化財です。 境内の横の敷地に行くと、東照宮があります。 ここは三代将軍・徳川家光が建立した東照宮で、岡崎市教育委員会によると、日本三大東照宮だそうです。 【詳しい説明はこちら】 sengokushiseki.com/?p=2620

愛知県岡崎市の瀧山寺(たきさんじ)は、保安年間(1120~23)に建立されたといわれる古刹で、滝山東照宮は瀧山寺の敷地内に徳川家光によって建立された東照宮です。 瀧山寺本堂。四度目の造営とされ、南北朝時代に建てられたことが分かっています。 つまり戦国時代(1467~)以前の建物で、国指定重要文化財です。 境内の横の敷地に行くと、東照宮があります。 ここは三代将軍・徳川家光が建立した東照宮で、岡崎市教育委員会によると、日本三大東照宮だそうです。 【詳しい説明はこちら】 sengokushiseki.com/?p=2620

矢勝川の南にある常福院(じょうふくいん)境内、もしくはその西側一体が城跡といわれています。 城の名前は岩滑城。 岩滑城の築城は榊原主殿(とのも)という人物で、【張州府志】という江戸時代の記録によれば、戦国時代は中山刑部大輔勝時(なかやま ぎょうぶだいゆう かつとき)が居城したとあります。 手水鉢(ちょうずばち)に常福院の山号である甲城山という文字が刻まれています。 常福院は永禄年間(1558~70)に開山した寺ですが、その時に中山氏の家老によって寄進されたといわれるソテツがあります。現在では半田市指定の保存樹木です。 【詳しい説明はこちら】 sengokushiseki.com/?p=4084

矢勝川の南にある常福院(じょうふくいん)境内、もしくはその西側一体が城跡といわれています。 城の名前は岩滑城。 岩滑城の築城は榊原主殿(とのも)という人物で、【張州府志】という江戸時代の記録によれば、戦国時代は中山刑部大輔勝時(なかやま ぎょうぶだいゆう かつとき)が居城したとあります。 手水鉢(ちょうずばち)に常福院の山号である甲城山という文字が刻まれています。 常福院は永禄年間(1558~70)に開山した寺ですが、その時に中山氏の家老によって寄進されたといわれるソテツがあります。現在では半田市指定の保存樹木です。 【詳しい説明はこちら】 sengokushiseki.com/?p=4084

武田信玄を狙撃したのが、新城市・長篠設楽原歴史資料館に残る信玄砲(しんげんほう)といわれています。 日本最古伝説の火縄銃【信玄砲】と書かれています。 つまり日本で一番古い鉄砲ということですね。 通常の火縄銃より大きいです。 また銃身だけが残っています。 【詳しい説明はこちら】 sengokushiseki.com/?p=3167

武田信玄を狙撃したのが、新城市・長篠設楽原歴史資料館に残る信玄砲(しんげんほう)といわれています。 日本最古伝説の火縄銃【信玄砲】と書かれています。 つまり日本で一番古い鉄砲ということですね。 通常の火縄銃より大きいです。 また銃身だけが残っています。 【詳しい説明はこちら】 sengokushiseki.com/?p=3167

ここは清洲城に来た時の観光拠点になるほか、貴重な情報収集できる場所でもあります。 清洲城には甲冑工房があり、手作り甲冑を生産しています。 清洲城で作られる甲冑には特徴があるんです。 それは戦国時代の甲冑から型紙を取り、現在手に入る材料で復元したもので、材質はアルミ。 清洲城のふるさとのやかたの中には売店があり、清洲城に来た時のお土産が販売されています。 半分以上、独自の戦国グッズで、ここでしか買えない珍しいものもあるんです。 【詳しい説明はこちら】 sengokushiseki.com/?p=1867

ここは清洲城に来た時の観光拠点になるほか、貴重な情報収集できる場所でもあります。 清洲城には甲冑工房があり、手作り甲冑を生産しています。 清洲城で作られる甲冑には特徴があるんです。 それは戦国時代の甲冑から型紙を取り、現在手に入る材料で復元したもので、材質はアルミ。 清洲城のふるさとのやかたの中には売店があり、清洲城に来た時のお土産が販売されています。 半分以上、独自の戦国グッズで、ここでしか買えない珍しいものもあるんです。 【詳しい説明はこちら】 sengokushiseki.com/?p=1867