ゼロからはじめる愛知・戦国史跡巡り講座

歴史初心者向けに作った愛知の戦国史跡と城跡そして御朱印巡りのサイト『ゼロからはじめる愛知の城跡と御朱印、戦国史跡巡り講座』に掲載されているスポットをMEQQE化しました。ウォーキングや歴史巡り・城巡り、観光にぜひご活用ください。 MEQQE内の情報は、ブログ『ゼロからはじめる愛知の城跡と御朱印、戦国史跡巡り講座』投稿時の情報です。 営業状況が変更されている可能性もありますので、お出かけの際は事前にご確認いただきますようお願いいたします。

関連するめっけブック

関連するめっけブック

紹介スポット

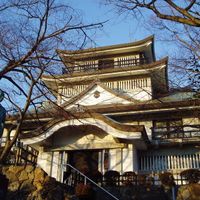

- 451件愛知県小牧(こまき)市にある小牧山城。日本続100名城にも認定されています。桶狭間合戦後の永禄六年(1563)、織田信長が美濃攻めの拠点にするために築城し、清洲城から本拠を移した城。信長が稲葉山城を落とすと廃城になりましたが、天正十二年(1584)の小牧・長久手合戦で、徳川家康と織田信雄の本陣が置かれました。近年、発掘調査が進められ、信長時代の石垣が大量に出てきたりで、整備も進められています。 【詳しい説明はこちら】 sengokushiseki.com/?p=2775

愛知県小牧(こまき)市にある小牧山城。日本続100名城にも認定されています。桶狭間合戦後の永禄六年(1563)、織田信長が美濃攻めの拠点にするために築城し、清洲城から本拠を移した城。信長が稲葉山城を落とすと廃城になりましたが、天正十二年(1584)の小牧・長久手合戦で、徳川家康と織田信雄の本陣が置かれました。近年、発掘調査が進められ、信長時代の石垣が大量に出てきたりで、整備も進められています。 【詳しい説明はこちら】 sengokushiseki.com/?p=2775

小牧市市民会館の敷地に名古屋城の石垣に石に使用する予定でしたが使用できなかった石があります。これは原川の落し石といわれています。この石は名古屋城築城時、石垣を築くのを担当した加賀前田家が岩崎山から切り出した石と考えられています。その理由は石垣に前田家の刻印が確認されたからです。 さて、なぜせっかく切り出した石なのに石垣に使えなかったのかというと、運搬中に落してしまったからです。 落ちた石は落城を連想させる縁起が悪い石なので、新築の名古屋城には使えませんでした。 だから原川に落とされたままで数百年放置されていたのですが、現在では小牧市市民会館に運ばれて展示されています。 【詳しい説明はこちら】 sengokushiseki.com/?p=4347

小牧市市民会館の敷地に名古屋城の石垣に石に使用する予定でしたが使用できなかった石があります。これは原川の落し石といわれています。この石は名古屋城築城時、石垣を築くのを担当した加賀前田家が岩崎山から切り出した石と考えられています。その理由は石垣に前田家の刻印が確認されたからです。 さて、なぜせっかく切り出した石なのに石垣に使えなかったのかというと、運搬中に落してしまったからです。 落ちた石は落城を連想させる縁起が悪い石なので、新築の名古屋城には使えませんでした。 だから原川に落とされたままで数百年放置されていたのですが、現在では小牧市市民会館に運ばれて展示されています。 【詳しい説明はこちら】 sengokushiseki.com/?p=4347

中条氏が文永五年(1268)に建立したといわれる勝手神社。勝手神社境内の隅に金谷城の石碑があるほか、周辺に堀、土塁の遺構、そして城主ゆかりの高木稲荷神社があります。境内の隅に金谷城址の石碑があります。勝手神社脇の看板を見ると、竹やぶの小路(こみち)という記載がありますが、ここに金谷城の堀跡と土塁跡が残っています。 【詳しい説明はこちら】 sengokushiseki.com/?p=2286

中条氏が文永五年(1268)に建立したといわれる勝手神社。勝手神社境内の隅に金谷城の石碑があるほか、周辺に堀、土塁の遺構、そして城主ゆかりの高木稲荷神社があります。境内の隅に金谷城址の石碑があります。勝手神社脇の看板を見ると、竹やぶの小路(こみち)という記載がありますが、ここに金谷城の堀跡と土塁跡が残っています。 【詳しい説明はこちら】 sengokushiseki.com/?p=2286

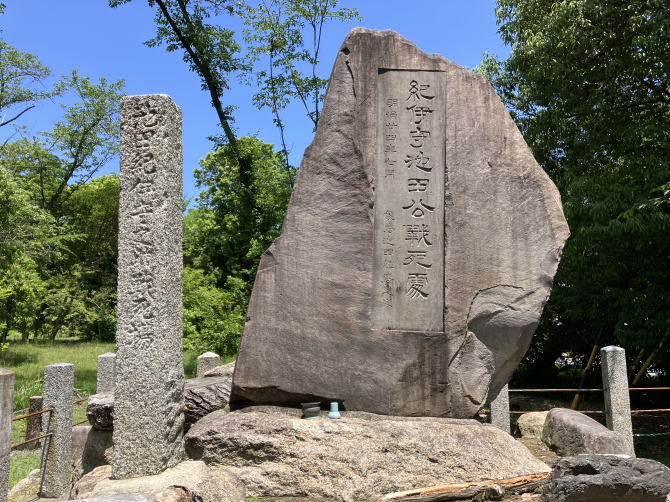

池田輝政の父・恒興が亡くなったと考えられる場所に建つ勝入塚。墓と書きましたが、ここに遺体が埋まっているワケではなく、供養塔みたいなものですね。 【詳しい説明はこちら】 sengokushiseki.com/?p=2941

池田輝政の父・恒興が亡くなったと考えられる場所に建つ勝入塚。墓と書きましたが、ここに遺体が埋まっているワケではなく、供養塔みたいなものですね。 【詳しい説明はこちら】 sengokushiseki.com/?p=2941

愛知県稲沢市と愛西市にまたがる勝幡(しょばた)城は、織田信長が生まれたといわれる城跡です。勝幡城跡は三宅川、日光川にはさまれており、かつての城跡の大半は川の中なのでしょう。勝幡城跡の周辺。ぱっと見でも分かりますが、周辺は普通の住宅地になっています。 【詳しい説明はこちら】 sengokushiseki.com/?p=1235

愛知県稲沢市と愛西市にまたがる勝幡(しょばた)城は、織田信長が生まれたといわれる城跡です。勝幡城跡は三宅川、日光川にはさまれており、かつての城跡の大半は川の中なのでしょう。勝幡城跡の周辺。ぱっと見でも分かりますが、周辺は普通の住宅地になっています。 【詳しい説明はこちら】 sengokushiseki.com/?p=1235

小田井城址の石碑が公演の片隅に建っています。現在の国道22号線の【古城】信号辺りにかつての小田井城があり、国道22号線を作る時に小田井城の石碑を公園に移築したということです。ちなみにかつての小田井城の遺構は残っていませんが、地図を見ると北から西にかけては新川が、そして東から南にかけては現在の庄内川が天然の堀の役割を果たし、自然の堀に守られた城だったという事が分かります。 【詳しい説明はこちら】 sengokushiseki.com/?p=1081

小田井城址の石碑が公演の片隅に建っています。現在の国道22号線の【古城】信号辺りにかつての小田井城があり、国道22号線を作る時に小田井城の石碑を公園に移築したということです。ちなみにかつての小田井城の遺構は残っていませんが、地図を見ると北から西にかけては新川が、そして東から南にかけては現在の庄内川が天然の堀の役割を果たし、自然の堀に守られた城だったという事が分かります。 【詳しい説明はこちら】 sengokushiseki.com/?p=1081

名古屋市天白区にある秋葉山慈眼寺。信長が桶狭間合戦時に戦勝祈願をし、戦後にお礼をしています。 【詳しい説明はこちら】 sengokushiseki.com/?p=752

名古屋市天白区にある秋葉山慈眼寺。信長が桶狭間合戦時に戦勝祈願をし、戦後にお礼をしています。 【詳しい説明はこちら】 sengokushiseki.com/?p=752

刈谷城本丸の隅にある十朋亭(じっぽうてい)。刈谷城は天守が無かったのですが、この十朋亭がある場所に江戸時代初期には三層の櫓がありました。それが刈谷城の天守の代わりだったのです。 だから言い換えれば、この十朋亭の場所は天守台址という事になりますね。 現在では休憩所になっているほか、建物の中にいくつか部屋があり、レンタルルームみたいになっています。 【詳しい説明はこちら】 sengokushiseki.com/?p=1112

刈谷城本丸の隅にある十朋亭(じっぽうてい)。刈谷城は天守が無かったのですが、この十朋亭がある場所に江戸時代初期には三層の櫓がありました。それが刈谷城の天守の代わりだったのです。 だから言い換えれば、この十朋亭の場所は天守台址という事になりますね。 現在では休憩所になっているほか、建物の中にいくつか部屋があり、レンタルルームみたいになっています。 【詳しい説明はこちら】 sengokushiseki.com/?p=1112

愛知県知立(ちりゅう)市の重原城跡は戦国時代の山岡氏の居城で、知多半島の水野氏を攻めようとしていた今川軍に落とされた城です。上重原公民館の建物の裏側に石碑が建っています。石碑が建っている前方に川(水路)がありますが、これがかつての重原城の堀跡といわれています。現在では見事な水路ですが、当時はもっと幅も広かったのかもしれません。 【詳しい説明はこちら】 sengokushiseki.com/?p=1218

愛知県知立(ちりゅう)市の重原城跡は戦国時代の山岡氏の居城で、知多半島の水野氏を攻めようとしていた今川軍に落とされた城です。上重原公民館の建物の裏側に石碑が建っています。石碑が建っている前方に川(水路)がありますが、これがかつての重原城の堀跡といわれています。現在では見事な水路ですが、当時はもっと幅も広かったのかもしれません。 【詳しい説明はこちら】 sengokushiseki.com/?p=1218

徳川十六神将の一人に数えられている渡辺守綱の寺部陣屋の隣にある守綱神社。初代藩主で槍の半蔵こと渡辺守綱を祭った神社です。現在は陣屋の隣ですが、かつてはここも陣屋の一部だった様です。 徳川家康や本多忠勝も現在では神として祭られていますが、守綱も神社があったとは驚きです。 【詳しい説明はこちら】 sengokushiseki.com/?p=2312

徳川十六神将の一人に数えられている渡辺守綱の寺部陣屋の隣にある守綱神社。初代藩主で槍の半蔵こと渡辺守綱を祭った神社です。現在は陣屋の隣ですが、かつてはここも陣屋の一部だった様です。 徳川家康や本多忠勝も現在では神として祭られていますが、守綱も神社があったとは驚きです。 【詳しい説明はこちら】 sengokushiseki.com/?p=2312