大河ドラマでも注目!源頼朝の足跡を辿る

2022年度の大河ドラマ「鎌倉殿の13人」でも注目度の高かった、源頼朝。 HP「yoritomo-japan.com」は源頼朝が創造した武家の都「鎌倉」とその関係地をめぐった記録。 今回、その「yoritomo-japan.com」にご協力いただき、紹介されているスポットをブックにしました! みなさまの歴史旅・歴史散歩のお供にぜひご覧ください。 ※営業状況等変更になっている可能性があります。お出かけの際は、事前にご確認ください。 yoritomo-japan.com

関連するめっけブック

関連するめっけブック

紹介スポット

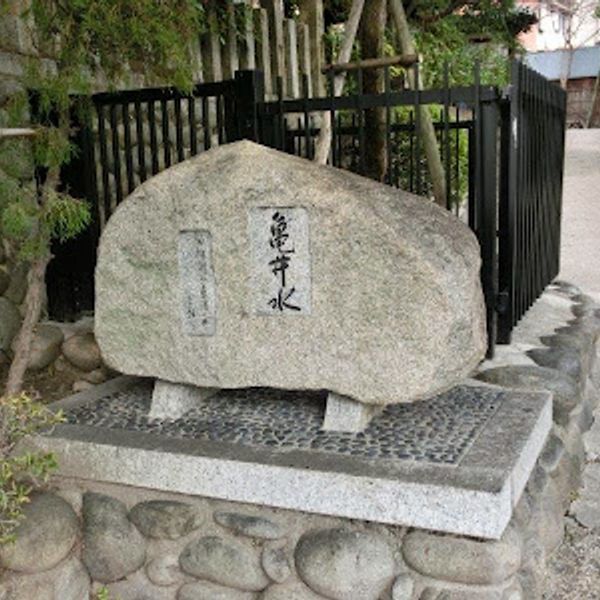

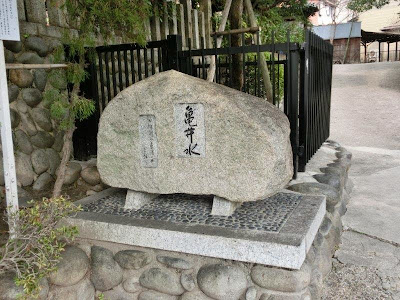

- 404件龍泉寺山門の脇にある「亀井水」(かめいすい)は、源頼朝の産湯の井とされ、山号の亀井山の由来となった。 付近には源義経の郎党・亀井重清の屋敷があったのだという。 重清の母は頼朝の乳母の一人で、頼朝をとりあげたとも伝えられている。 龍泉寺は行基が開いたと伝えられ、井戸田薬師とも呼ばれる曹洞宗の寺院。 創建年は不明。本尊は薬師如来。 ▼こちらもご覧ください yoritomo-japan.com/owari/ryuse...

龍泉寺山門の脇にある「亀井水」(かめいすい)は、源頼朝の産湯の井とされ、山号の亀井山の由来となった。 付近には源義経の郎党・亀井重清の屋敷があったのだという。 重清の母は頼朝の乳母の一人で、頼朝をとりあげたとも伝えられている。 龍泉寺は行基が開いたと伝えられ、井戸田薬師とも呼ばれる曹洞宗の寺院。 創建年は不明。本尊は薬師如来。 ▼こちらもご覧ください yoritomo-japan.com/owari/ryuse...

岩殿観音正法寺

正法寺(岩殿観音)は坂東三十三箇所第十番。頼朝が武蔵国比企郡の豪族・比企能員に命じて正法寺を復興させたことで坂東札所の一つに選ばれたのだとも。

坂東三十三箇所の十番札所で、岩殿観音の名で知られている。 鎌倉時代には、源頼朝の命により比企能員が復興。 千手観音は北条政子の守り本尊だったとも伝えられ、頼朝亡き後に政子が堂宇を再建したのだと伝えられている。 ▼こちらもご覧ください yoritomo-japan.com/hiki-iwadon...

正法寺(岩殿観音)は坂東三十三箇所第十番。頼朝が武蔵国比企郡の豪族・比企能員に命じて正法寺を復興させたことで坂東札所の一つに選ばれたのだとも。

坂東三十三箇所の十番札所で、岩殿観音の名で知られている。 鎌倉時代には、源頼朝の命により比企能員が復興。 千手観音は北条政子の守り本尊だったとも伝えられ、頼朝亡き後に政子が堂宇を再建したのだと伝えられている。 ▼こちらもご覧ください yoritomo-japan.com/hiki-iwadon...

實相寺(日蓮宗)は、工藤祐経の屋敷跡に建てられた寺。 1193年(建久4年)、源頼朝が催した富士裾野の巻狩りの折、曾我兄弟に討たれた工藤祐経の孫にあたるといわれる日昭が開いた。 ▼こちらもご覧ください yoritomo-japan.com/page135jiss...

實相寺(日蓮宗)は、工藤祐経の屋敷跡に建てられた寺。 1193年(建久4年)、源頼朝が催した富士裾野の巻狩りの折、曾我兄弟に討たれた工藤祐経の孫にあたるといわれる日昭が開いた。 ▼こちらもご覧ください yoritomo-japan.com/page135jiss...

小田城は、常陸国筑波郡小田邑(現在のつくば市小田)を本拠とした小田氏十五代の居城。 小田氏の祖八田知家が1185年(文治元年)に築いたのだと伝えられている。 南北朝期には、南朝の後醍醐天皇の側近北畠親房が拠って『神皇正統記』を起稿したことで知られている。 ▼こちらもご覧ください yoritomo-japan.com/hatta-odajy...

小田城は、常陸国筑波郡小田邑(現在のつくば市小田)を本拠とした小田氏十五代の居城。 小田氏の祖八田知家が1185年(文治元年)に築いたのだと伝えられている。 南北朝期には、南朝の後醍醐天皇の側近北畠親房が拠って『神皇正統記』を起稿したことで知られている。 ▼こちらもご覧ください yoritomo-japan.com/hatta-odajy...

成田山新勝寺は、源氏との関係も深く、1063年(康平3年)に源頼義が本堂を再建。 1180年(治承4年)には源頼朝が平家追討の祈願を行ったのだと伝えられ、1188年(文治4年)には千葉常胤が本堂を再建しているのだという。 ▼こちらもご覧ください yoritomo-japan.com/narita/sins...

成田山新勝寺は、源氏との関係も深く、1063年(康平3年)に源頼義が本堂を再建。 1180年(治承4年)には源頼朝が平家追討の祈願を行ったのだと伝えられ、1188年(文治4年)には千葉常胤が本堂を再建しているのだという。 ▼こちらもご覧ください yoritomo-japan.com/narita/sins...

芝大神宮は、1005年(寛弘2年)の創建と伝えられ、伊勢神宮の内宮の主祭神・天照大御神と外宮の主祭神・豊受大神(外宮)を祀る社。 源頼朝と徳川家康が相殿神として合祀されている。 ▼こちらもご覧ください yoritomo-japan.com/zojyoji/sib...

芝大神宮は、1005年(寛弘2年)の創建と伝えられ、伊勢神宮の内宮の主祭神・天照大御神と外宮の主祭神・豊受大神(外宮)を祀る社。 源頼朝と徳川家康が相殿神として合祀されている。 ▼こちらもご覧ください yoritomo-japan.com/zojyoji/sib...

一般に永観堂と呼ばれている禅林寺は、浄土宗西山禅林寺派の総本山。 正式名称は聖衆来迎山(しょうじゅらいごうさん)無量寿院禅林寺。 853年(仁寿3年)、空海(弘法大師)の高弟真紹(しんじょ)が、文人・藤原関雄の邸宅跡の寄進を受けて寺とし、863年(貞観5年)には清和天皇より禅林寺の勅額を賜った。 ▼こちらもご覧ください yoritomo-japan.com/nara-kyoto/...

一般に永観堂と呼ばれている禅林寺は、浄土宗西山禅林寺派の総本山。 正式名称は聖衆来迎山(しょうじゅらいごうさん)無量寿院禅林寺。 853年(仁寿3年)、空海(弘法大師)の高弟真紹(しんじょ)が、文人・藤原関雄の邸宅跡の寄進を受けて寺とし、863年(貞観5年)には清和天皇より禅林寺の勅額を賜った。 ▼こちらもご覧ください yoritomo-japan.com/nara-kyoto/...

高山寺(こうざんじ)は、774年(宝亀5年)に開かれたと伝えられる古刹で、平安時代には神護寺の別院(都賀尾坊)だったが、1206年(建永元年)、明恵が後鳥羽上皇より栂尾の寺域を賜り中興した。 真言宗の寺院で山号は栂尾山。 本尊は釈迦如来。 境内の茶畑は、我が国臨済宗の開祖栄西が、中国の南宋から持ち帰った種を明恵にが譲り受けて植えたものと伝えられ、日本最古の茶園として知られている。 平安時代末から鎌倉時代初期にかけて成立したと考えられる「鳥獣人物戯画」(ちょうじゅうじんぶつぎが)は、「日本最古の漫画」ともいわれるもので国宝。 ▼こちらもご覧ください yoritomo-japan.com/nara-kyoto/...

高山寺(こうざんじ)は、774年(宝亀5年)に開かれたと伝えられる古刹で、平安時代には神護寺の別院(都賀尾坊)だったが、1206年(建永元年)、明恵が後鳥羽上皇より栂尾の寺域を賜り中興した。 真言宗の寺院で山号は栂尾山。 本尊は釈迦如来。 境内の茶畑は、我が国臨済宗の開祖栄西が、中国の南宋から持ち帰った種を明恵にが譲り受けて植えたものと伝えられ、日本最古の茶園として知られている。 平安時代末から鎌倉時代初期にかけて成立したと考えられる「鳥獣人物戯画」(ちょうじゅうじんぶつぎが)は、「日本最古の漫画」ともいわれるもので国宝。 ▼こちらもご覧ください yoritomo-japan.com/nara-kyoto/...

須磨寺と呼ばれ親しまれているが、正式名称は上野山福祥寺(じょうやさんふくしょうじ)。平敦盛・熊谷直実の一騎討ちの場面を再現した源平の庭、源義経腰掛の松、敦盛首洗い池、敦盛塚、弁慶鐘などがある。 ▼こちらもご覧ください yoritomo-japan.com/itinotani/s...

須磨寺と呼ばれ親しまれているが、正式名称は上野山福祥寺(じょうやさんふくしょうじ)。平敦盛・熊谷直実の一騎討ちの場面を再現した源平の庭、源義経腰掛の松、敦盛首洗い池、敦盛塚、弁慶鐘などがある。 ▼こちらもご覧ください yoritomo-japan.com/itinotani/s...

洗足池に鎮座する千束八幡神社は、860年(貞観2年)に宇佐八幡宮が勧請され、千束郷の鎮守として祀られたことにはじまるという歴史のある神社。 平将門の乱を鎮圧するため下向した鎮守府副将軍の藤原忠方は、乱の平定後、この地に土着しこの神社を氏神としたのだという。 この藤原忠方が、のちに日蓮信者となる池上氏の祖といわれている。 また、奥羽平定に向かう途中の八幡太郎義家は、洗足池で禊ぎをして祈願し、安房から鎌倉へ向かう途中の源頼朝は、この地に陣を構えて諸将の参陣を待ったという。 源頼朝所有の名馬として知られる「池月」(いけづき)の発祥伝説も残され、「旗挙げ八幡」と呼ばれる由来となっている。 ▼こちらもご覧ください yoritomo-japan.com/ikegami/sen...

洗足池に鎮座する千束八幡神社は、860年(貞観2年)に宇佐八幡宮が勧請され、千束郷の鎮守として祀られたことにはじまるという歴史のある神社。 平将門の乱を鎮圧するため下向した鎮守府副将軍の藤原忠方は、乱の平定後、この地に土着しこの神社を氏神としたのだという。 この藤原忠方が、のちに日蓮信者となる池上氏の祖といわれている。 また、奥羽平定に向かう途中の八幡太郎義家は、洗足池で禊ぎをして祈願し、安房から鎌倉へ向かう途中の源頼朝は、この地に陣を構えて諸将の参陣を待ったという。 源頼朝所有の名馬として知られる「池月」(いけづき)の発祥伝説も残され、「旗挙げ八幡」と呼ばれる由来となっている。 ▼こちらもご覧ください yoritomo-japan.com/ikegami/sen...