大河ドラマでも注目!源頼朝の足跡を辿る

2022年度の大河ドラマ「鎌倉殿の13人」でも注目度の高かった、源頼朝。 HP「yoritomo-japan.com」は源頼朝が創造した武家の都「鎌倉」とその関係地をめぐった記録。 今回、その「yoritomo-japan.com」にご協力いただき、紹介されているスポットをブックにしました! みなさまの歴史旅・歴史散歩のお供にぜひご覧ください。 ※営業状況等変更になっている可能性があります。お出かけの際は、事前にご確認ください。 yoritomo-japan.com

関連するめっけブック

関連するめっけブック

紹介スポット

- 404件来宮神社(きのみや)の創建年は不明。 古くより来宮大明神と称され、来福・縁起の神として信仰されてきた。 平安初期には坂上田村麻呂が戦勝を祈願し、各地に分霊を祀ったのだと伝えられている。 祭神の五十猛命(いたけるのみこと)は、伊豆山の地主神・白道明神であるという説もある。 樹齢2000年を超えるともいわれる大楠(おおくす)は、国の天然記念物に指定されている(樹高約26m、幹周り約24m)。 ▼こちらもご覧ください yoritomo-japan.com/atami-kinom...

来宮神社(きのみや)の創建年は不明。 古くより来宮大明神と称され、来福・縁起の神として信仰されてきた。 平安初期には坂上田村麻呂が戦勝を祈願し、各地に分霊を祀ったのだと伝えられている。 祭神の五十猛命(いたけるのみこと)は、伊豆山の地主神・白道明神であるという説もある。 樹齢2000年を超えるともいわれる大楠(おおくす)は、国の天然記念物に指定されている(樹高約26m、幹周り約24m)。 ▼こちらもご覧ください yoritomo-japan.com/atami-kinom...

五郎神社は、石橋山の戦いに敗れて土肥郷に逃れた源頼朝が陣を張ったという鍛冶屋に鎮座する社。 元亀年間の創建と伝えられる。 祭神の金山彦尊(かなやまひこのみこと)は、鍛冶の神。 鎮座する鍛冶屋という地名は、鍛冶職が住んだことに由来しているといわれる。 1911年(明治44年)、須賀神社を合祀(祭神:面足尊(おもだるのみこと))。 ▼こちらもご覧ください yoritomo-japan.com/gorojinjya-...

五郎神社は、石橋山の戦いに敗れて土肥郷に逃れた源頼朝が陣を張ったという鍛冶屋に鎮座する社。 元亀年間の創建と伝えられる。 祭神の金山彦尊(かなやまひこのみこと)は、鍛冶の神。 鎮座する鍛冶屋という地名は、鍛冶職が住んだことに由来しているといわれる。 1911年(明治44年)、須賀神社を合祀(祭神:面足尊(おもだるのみこと))。 ▼こちらもご覧ください yoritomo-japan.com/gorojinjya-...

小道地蔵堂は、源頼朝の伝説が残された堂。 もとは星ヶ山の中腹にあったが焼失し、現在地に再建されたのだという。 伝説によると・・・ 1180年(治承4年)8月、源頼朝は石橋山で大庭景親と伊東祐親らに大敗。 星ヶ山の純海和尚は、助けを求めてきた頼朝一行を堂の床下に隠した。 そこへ大庭景親の軍勢が押し寄せ、頼朝の行方を聞き出すため純海和尚を拷問にかけるが、和尚は頼朝の事を話す事なく息絶えてしまったのだという。 騒ぎが静まり、床下から出てきた頼朝が眼にしたものは、哀れな純海和尚の姿。 純海和尚を膝に抱きかかえ愛憐の涙を流す頼朝。 その時、頼朝の涙が純海和尚の喉元に落ちた。 すると、純海和尚は息を吹き返したのだという。 のちに頼朝は純海和尚の忠誠に報いるために寺領を寄進。 堂の名は小道山頼朝寺とされたのだとか。 ▼こちらもご覧ください yoritomo-japan.com/komiti-jizo...

小道地蔵堂は、源頼朝の伝説が残された堂。 もとは星ヶ山の中腹にあったが焼失し、現在地に再建されたのだという。 伝説によると・・・ 1180年(治承4年)8月、源頼朝は石橋山で大庭景親と伊東祐親らに大敗。 星ヶ山の純海和尚は、助けを求めてきた頼朝一行を堂の床下に隠した。 そこへ大庭景親の軍勢が押し寄せ、頼朝の行方を聞き出すため純海和尚を拷問にかけるが、和尚は頼朝の事を話す事なく息絶えてしまったのだという。 騒ぎが静まり、床下から出てきた頼朝が眼にしたものは、哀れな純海和尚の姿。 純海和尚を膝に抱きかかえ愛憐の涙を流す頼朝。 その時、頼朝の涙が純海和尚の喉元に落ちた。 すると、純海和尚は息を吹き返したのだという。 のちに頼朝は純海和尚の忠誠に報いるために寺領を寄進。 堂の名は小道山頼朝寺とされたのだとか。 ▼こちらもご覧ください yoritomo-japan.com/komiti-jizo...

土肥実平(どいさねひら)は、桓武平氏の血をひく相模の豪族中村氏の一族。 土肥郷(現在の湯河原町、真鶴町)を本拠としていた武将。 1180年(治承4年)、源頼朝の挙兵には、弟の土屋宗遠をはじめとする中村一族を率いて参陣。 石橋山の戦いで大敗した頼朝を真鶴から安房へ渡らせる手引きをし、その後も、平家討伐や奥州征伐に参陣するなど大きな功績を残している。 ▼こちらもご覧ください yoritomo-japan.com/toi.htm

土肥実平(どいさねひら)は、桓武平氏の血をひく相模の豪族中村氏の一族。 土肥郷(現在の湯河原町、真鶴町)を本拠としていた武将。 1180年(治承4年)、源頼朝の挙兵には、弟の土屋宗遠をはじめとする中村一族を率いて参陣。 石橋山の戦いで大敗した頼朝を真鶴から安房へ渡らせる手引きをし、その後も、平家討伐や奥州征伐に参陣するなど大きな功績を残している。 ▼こちらもご覧ください yoritomo-japan.com/toi.htm

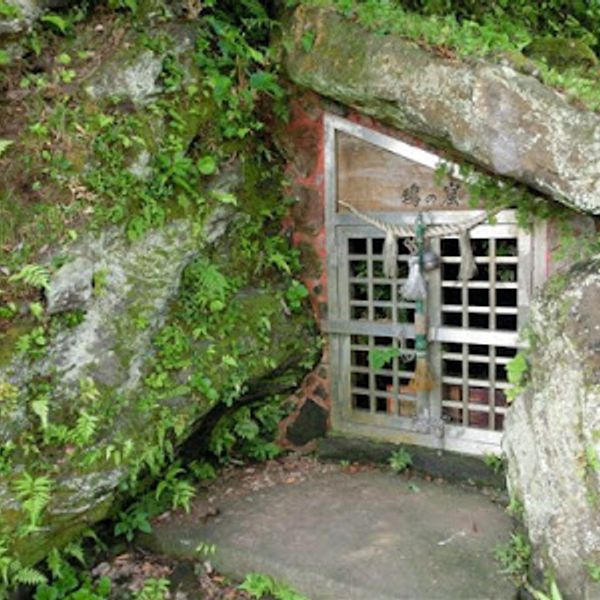

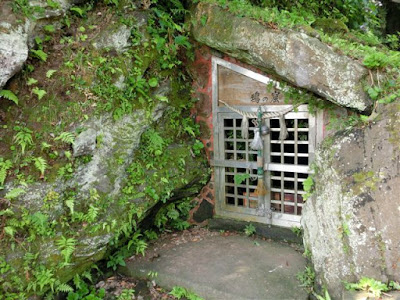

真鶴港の程近くにある「鵐窟」(しとどのいわや)。 1180年(治承4年)8月17日、伊豆国で源氏再興の挙兵をした源頼朝は、相模国へ軍を進めたが、8月24日、石橋山で大庭景親・伊東祐親らの平家軍に敗れてしまう。 土肥郷椙山に逃れた頼朝は、一時、箱根権現を頼るが、再び土肥郷に戻り、8月28日、真鶴より船出し、安房へ渡っている。 鵐窟は、このとき頼朝とともに逃れた安達盛長・岡崎義実・新開忠氏・土屋宗遠・土肥実平・田代信綱の主従七騎が隠れ潜んだ岩屋と伝えられている。 ▼こちらもご覧ください yoritomo-japan.com/yoritomo-si...

真鶴港の程近くにある「鵐窟」(しとどのいわや)。 1180年(治承4年)8月17日、伊豆国で源氏再興の挙兵をした源頼朝は、相模国へ軍を進めたが、8月24日、石橋山で大庭景親・伊東祐親らの平家軍に敗れてしまう。 土肥郷椙山に逃れた頼朝は、一時、箱根権現を頼るが、再び土肥郷に戻り、8月28日、真鶴より船出し、安房へ渡っている。 鵐窟は、このとき頼朝とともに逃れた安達盛長・岡崎義実・新開忠氏・土屋宗遠・土肥実平・田代信綱の主従七騎が隠れ潜んだ岩屋と伝えられている。 ▼こちらもご覧ください yoritomo-japan.com/yoritomo-si...

富士川の戦いで捕らえられた伊東祐親は、1182年(養和2年)2月14日、相模国の三浦義澄の屋敷で自害したといわれ、伊東市大原町にある五輪塔は、鎌倉時代から南北朝期にかけて、子孫が供養のために建てたものと考えられている。 ▼こちらもご覧ください yoritomo-japan.com/ito-haka.ht...

富士川の戦いで捕らえられた伊東祐親は、1182年(養和2年)2月14日、相模国の三浦義澄の屋敷で自害したといわれ、伊東市大原町にある五輪塔は、鎌倉時代から南北朝期にかけて、子孫が供養のために建てたものと考えられている。 ▼こちらもご覧ください yoritomo-japan.com/ito-haka.ht...

河津祐泰は、工藤氏の流れをくむ伊豆の豪族。 伊東祐親の嫡男。 仇討ちで知られる曽我兄弟の父。 1176年(安元2年)10月、奥野(伊東市)で催された源頼朝を慰めるのための巻狩りの帰路、工藤祐経に殺害された。 血塚は、祐泰が落命したと伝えられる場所に、後年、供養のために建立されたのだと伝えられ、宝篋印塔は南北朝期のものと考えられている。 ▼こちらもご覧ください yoritomo-japan.com/ito-kawadu-...

河津祐泰は、工藤氏の流れをくむ伊豆の豪族。 伊東祐親の嫡男。 仇討ちで知られる曽我兄弟の父。 1176年(安元2年)10月、奥野(伊東市)で催された源頼朝を慰めるのための巻狩りの帰路、工藤祐経に殺害された。 血塚は、祐泰が落命したと伝えられる場所に、後年、供養のために建立されたのだと伝えられ、宝篋印塔は南北朝期のものと考えられている。 ▼こちらもご覧ください yoritomo-japan.com/ito-kawadu-...

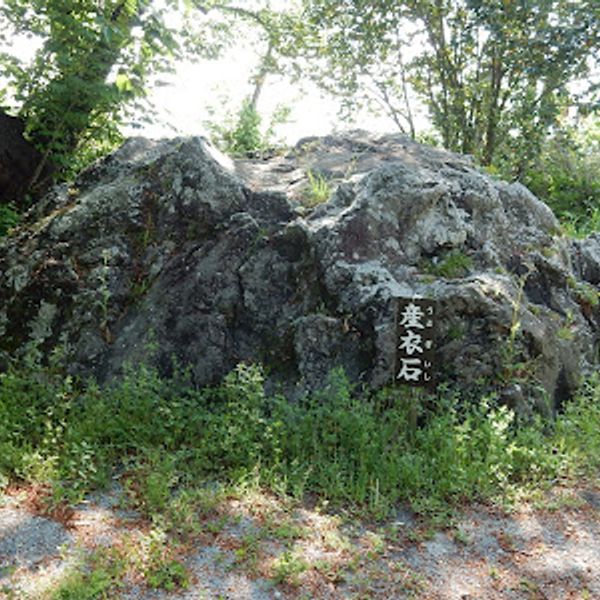

産衣石(うぶぎいし)は、伊豆国に流されていた源頼朝と、伊東祐親の三女八重姫との間に生まれた千鶴丸の伝説が残された石。 祐親が大番役で上洛している時、頼朝と八重姫は結ばれ、男子を授かり千鶴丸と名付けて大切に育てていたが・・・ 大番役から戻ってその事を知った祐親は、平清盛から咎められるのを怖れて、家来に命じ千鶴丸を八代田の川に沈めて殺害してしまう。 千鶴丸の遺体は、川を下って富戸の海岸に流れ着き、それを釣をしていた甚之右衛門が発見。 着衣から高貴な人物の子と感じた甚之右衛門は、石の上に遺体を乗せて着衣を乾かし、丁重に葬ったのだと伝えられている。 後に、それを知った頼朝は、生川(うぶかわ)の姓と立派な茶器を与えたのだという。 ▼こちらもご覧ください yoritomo-japan.com/ito-ubugiis...

産衣石(うぶぎいし)は、伊豆国に流されていた源頼朝と、伊東祐親の三女八重姫との間に生まれた千鶴丸の伝説が残された石。 祐親が大番役で上洛している時、頼朝と八重姫は結ばれ、男子を授かり千鶴丸と名付けて大切に育てていたが・・・ 大番役から戻ってその事を知った祐親は、平清盛から咎められるのを怖れて、家来に命じ千鶴丸を八代田の川に沈めて殺害してしまう。 千鶴丸の遺体は、川を下って富戸の海岸に流れ着き、それを釣をしていた甚之右衛門が発見。 着衣から高貴な人物の子と感じた甚之右衛門は、石の上に遺体を乗せて着衣を乾かし、丁重に葬ったのだと伝えられている。 後に、それを知った頼朝は、生川(うぶかわ)の姓と立派な茶器を与えたのだという。 ▼こちらもご覧ください yoritomo-japan.com/ito-ubugiis...

熱海の温泉街に鎮座する湯前神社(ゆぜんじんじゃ)は、平安時代からの古社。 伝えられている話では、749年(天平勝宝元年)、「この温泉に浴せば諸病がことごとく治る」という小児への神託によって少彦名神(すくなひこなのかみ)が祀られたのがはじまりだと伝えられている。 鎌倉時代に入って、源頼朝が伊豆山権現(走湯権現)・箱根権現の二所詣を始めると「湯治の神」として信仰されるようになり、社殿前の「大湯」には徳川家康が湯治に訪れたのだという。 そのため「出世の湯」と呼ばれている。 ▼こちらもご覧ください yoritomo-japan.com/yuzenjinjya...

熱海の温泉街に鎮座する湯前神社(ゆぜんじんじゃ)は、平安時代からの古社。 伝えられている話では、749年(天平勝宝元年)、「この温泉に浴せば諸病がことごとく治る」という小児への神託によって少彦名神(すくなひこなのかみ)が祀られたのがはじまりだと伝えられている。 鎌倉時代に入って、源頼朝が伊豆山権現(走湯権現)・箱根権現の二所詣を始めると「湯治の神」として信仰されるようになり、社殿前の「大湯」には徳川家康が湯治に訪れたのだという。 そのため「出世の湯」と呼ばれている。 ▼こちらもご覧ください yoritomo-japan.com/yuzenjinjya...

伊豆に配流の身だった源頼朝が日金山(東光寺)や伊豆山(伊豆山神社)に参詣した際に、渓流の滝で禊(みそぎ)をした場所だとされている。 ▼こちらもご覧ください yoritomo-japan.com/atami-misog...

伊豆に配流の身だった源頼朝が日金山(東光寺)や伊豆山(伊豆山神社)に参詣した際に、渓流の滝で禊(みそぎ)をした場所だとされている。

伊豆に配流の身だった源頼朝が日金山(東光寺)や伊豆山(伊豆山神社)に参詣した際に、渓流の滝で禊(みそぎ)をした場所だとされている。 ▼こちらもご覧ください yoritomo-japan.com/atami-misog...