大河ドラマでも注目!源頼朝の足跡を辿る

2022年度の大河ドラマ「鎌倉殿の13人」でも注目度の高かった、源頼朝。 HP「yoritomo-japan.com」は源頼朝が創造した武家の都「鎌倉」とその関係地をめぐった記録。 今回、その「yoritomo-japan.com」にご協力いただき、紹介されているスポットをブックにしました! みなさまの歴史旅・歴史散歩のお供にぜひご覧ください。 ※営業状況等変更になっている可能性があります。お出かけの際は、事前にご確認ください。 yoritomo-japan.com

関連するめっけブック

関連するめっけブック

紹介スポット

- 404件畠山重忠公史跡公園は、重忠の館跡を整備した公園で、重忠とその家臣のものといわれる五輪塔や重忠産湯の井戸などが残されている。 「畠山重忠像」は、一ノ谷の戦いの鵯越(ひよどりごえ)の逆落しの際、愛馬三日月を背負って下りたという伝説の光景を表したもの。 ▼こちらもご覧ください yoritomo-japan.com/hatakeyama/...

畠山重忠公史跡公園は、重忠の館跡を整備した公園で、重忠とその家臣のものといわれる五輪塔や重忠産湯の井戸などが残されている。 「畠山重忠像」は、一ノ谷の戦いの鵯越(ひよどりごえ)の逆落しの際、愛馬三日月を背負って下りたという伝説の光景を表したもの。 ▼こちらもご覧ください yoritomo-japan.com/hatakeyama/...

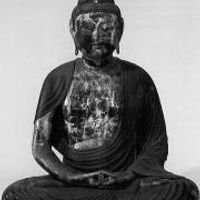

証菩提寺は、岡崎義実が、1189年(文治5年)、佐奈田(真田)与一義忠の菩提を弔うために建立した。 ▼こちらもご覧ください yoritomo-japan.com/shobodaiji....

証菩提寺は、岡崎義実が、1189年(文治5年)、佐奈田(真田)与一義忠の菩提を弔うために建立した。 ▼こちらもご覧ください yoritomo-japan.com/shobodaiji....

1180年(治承4年)、源頼朝は鎌倉に入ると、山ノ内にあった首藤兼道邸を移築して当座の御所とした。 この建物は、安倍晴明の護符が貼られたもので200年もの間、1度も火事に遭わなかったという。 この碑の辺りに安倍晴明の屋敷があったといわれている。 ▼こちらもご覧ください yoritomo-japan.com/page138aben...

1180年(治承4年)、源頼朝は鎌倉に入ると、山ノ内にあった首藤兼道邸を移築して当座の御所とした。 この建物は、安倍晴明の護符が貼られたもので200年もの間、1度も火事に遭わなかったという。 この碑の辺りに安倍晴明の屋敷があったといわれている。 ▼こちらもご覧ください yoritomo-japan.com/page138aben...

神明大神宮は、大庭御厨の領主大庭景義(景能)が館の鬼門に伊勢神宮を勧請して建立した社。 周辺一帯は、景義の懐島城があった地。 社殿裏には、懐島館址碑と景義の像が建てられている。 ▼こちらもご覧ください yoritomo-japan.com/sinmei-daij...

神明大神宮は、大庭御厨の領主大庭景義(景能)が館の鬼門に伊勢神宮を勧請して建立した社。 周辺一帯は、景義の懐島城があった地。 社殿裏には、懐島館址碑と景義の像が建てられている。 ▼こちらもご覧ください yoritomo-japan.com/sinmei-daij...

三島大神の創建年は不詳だが、源頼朝が伊豆の三嶋大社を勧請したと伝えられる。 約40基の神輿が終結する7月の浜降祭に参加する神社の一つ。 ▼こちらもご覧ください yoritomo-japan.com/misima-tiga...

三島大神の創建年は不詳だが、源頼朝が伊豆の三嶋大社を勧請したと伝えられる。 約40基の神輿が終結する7月の浜降祭に参加する神社の一つ。 ▼こちらもご覧ください yoritomo-japan.com/misima-tiga...

貴船神社は、889年(寛平元年)に創建された古社。 真鶴港を見下ろす高台にある。 三ツ石の沖に現れた木像12体と書状を社家平井家の祖先の「平井翁」が発見し、社殿を建てて村の鎮守としたのが始まり。 1180年(治承4年)、源氏再興の挙兵を果たした源頼朝は、社前で必勝祈願の護摩を焚いたと伝えられる。 江戸時代まで「貴宮大明神」(きのみや)と呼ばれ厚い信仰を受けてきたが、明治元年に「貴船神社」に改められた。 ▼こちらもご覧ください yoritomo-japan.com/kifunejinjy...

貴船神社は、889年(寛平元年)に創建された古社。 真鶴港を見下ろす高台にある。 三ツ石の沖に現れた木像12体と書状を社家平井家の祖先の「平井翁」が発見し、社殿を建てて村の鎮守としたのが始まり。 1180年(治承4年)、源氏再興の挙兵を果たした源頼朝は、社前で必勝祈願の護摩を焚いたと伝えられる。 江戸時代まで「貴宮大明神」(きのみや)と呼ばれ厚い信仰を受けてきたが、明治元年に「貴船神社」に改められた。 ▼こちらもご覧ください yoritomo-japan.com/kifunejinjy...

1180年(治承4年)8月28日、土肥実平の手引きによって岩海岸にたどり着いた源頼朝一行が安房へ向けて船出しようとしたときのこと。 実平の子遠平が「子の万寿に会ってから・・・」と言い出した。 万寿の母は、頼朝に敵対した伊東祐親の次女・万劫。 内通を疑った実平は、遠平を下船させたのだという。 その後、遠平は和田義盛の用意した船で頼朝一行を追うが、子の万寿には会う事はできなかった。 遠平の船が出た後に駆けつけた万寿は、父方は源氏に、母方は平氏に別れてしまったことを嘆き、海に身を投げたのだという。 それを憐れんだ村人は万寿を児子神社に祀ったのだと伝えられている。 近くの瀧門寺の五層塔は、万寿を葬った塔なのだとか・・・。 ▼こちらもご覧ください yoritomo-japan.com/tigojinjya-...

1180年(治承4年)8月28日、土肥実平の手引きによって岩海岸にたどり着いた源頼朝一行が安房へ向けて船出しようとしたときのこと。 実平の子遠平が「子の万寿に会ってから・・・」と言い出した。 万寿の母は、頼朝に敵対した伊東祐親の次女・万劫。 内通を疑った実平は、遠平を下船させたのだという。 その後、遠平は和田義盛の用意した船で頼朝一行を追うが、子の万寿には会う事はできなかった。 遠平の船が出た後に駆けつけた万寿は、父方は源氏に、母方は平氏に別れてしまったことを嘆き、海に身を投げたのだという。 それを憐れんだ村人は万寿を児子神社に祀ったのだと伝えられている。 近くの瀧門寺の五層塔は、万寿を葬った塔なのだとか・・・。 ▼こちらもご覧ください yoritomo-japan.com/tigojinjya-...

無量寺は、三浦大介義明の弟岡崎義実の居城だった岡崎城の本丸跡に建てられた寺。 ▼こちらもご覧ください yoritomo-japan.com/muryoji.htm...

無量寺は、三浦大介義明の弟岡崎義実の居城だった岡崎城の本丸跡に建てられた寺。 ▼こちらもご覧ください yoritomo-japan.com/muryoji.htm...

天徳寺は、佐奈田(真田)与一義忠の居城跡に建てられた曹洞宗の寺。 義忠は、岡崎義実の嫡男で、源頼朝が1180年(治承4年)に源氏再興の旗挙げをするとこれに従った。石橋山の戦いで俣野景久(大庭景親の弟)と戦い、いったんは景久を組み伏せたものの、血のりで刀を抜くことができず、駆けつけた長尾定景に討たれた。 境内には与一廟があり真田尊と呼ばれてきた。 ▼こちらもご覧ください yoritomo-japan.com/sanada-son....

天徳寺は、佐奈田(真田)与一義忠の居城跡に建てられた曹洞宗の寺。 義忠は、岡崎義実の嫡男で、源頼朝が1180年(治承4年)に源氏再興の旗挙げをするとこれに従った。石橋山の戦いで俣野景久(大庭景親の弟)と戦い、いったんは景久を組み伏せたものの、血のりで刀を抜くことができず、駆けつけた長尾定景に討たれた。 境内には与一廟があり真田尊と呼ばれてきた。 ▼こちらもご覧ください yoritomo-japan.com/sanada-son....