ゼロからはじめる愛知・戦国史跡巡り講座

歴史初心者向けに作った愛知の戦国史跡と城跡そして御朱印巡りのサイト『ゼロからはじめる愛知の城跡と御朱印、戦国史跡巡り講座』に掲載されているスポットをMEQQE化しました。ウォーキングや歴史巡り・城巡り、観光にぜひご活用ください。 MEQQE内の情報は、ブログ『ゼロからはじめる愛知の城跡と御朱印、戦国史跡巡り講座』投稿時の情報です。 営業状況が変更されている可能性もありますので、お出かけの際は事前にご確認いただきますようお願いいたします。

関連するめっけブック

関連するめっけブック

紹介スポット

- 451件あと利家ゆかりの城巡りや史跡巡りで中川区に来た時、利家とまつの銅像もついでにチェックしておきましょう。 場所は、あおなみ線・荒子駅前です。 騎馬武者姿の利家と、それを見守るまつの銅像があります。 【詳しい説明はこちら】 sengokushiseki.com/?p=842

あと利家ゆかりの城巡りや史跡巡りで中川区に来た時、利家とまつの銅像もついでにチェックしておきましょう。 場所は、あおなみ線・荒子駅前です。 騎馬武者姿の利家と、それを見守るまつの銅像があります。 【詳しい説明はこちら】 sengokushiseki.com/?p=842

丹下砦を出た信長が次に立ち寄ったのが善照寺(ぜんしょうじ)砦です。 桶狭間合戦の時は佐久間信盛と弟の信直が守りました。 信長公記によると、この善照寺砦は今川方から監視されていたみたいです。 善照寺砦の現在の住所は、名古屋市緑区鳴海町砦3というそのままの住所で、砦公園がその場所です。 ここも高台にあり、周辺を見渡すことができますが、この高低差のほかにチェックしておきたい遺構があります。 それが鳴海城との堀切跡です。 【詳しい説明はこちら】 sengokushiseki.com/?p=427

丹下砦を出た信長が次に立ち寄ったのが善照寺(ぜんしょうじ)砦です。 桶狭間合戦の時は佐久間信盛と弟の信直が守りました。 信長公記によると、この善照寺砦は今川方から監視されていたみたいです。 善照寺砦の現在の住所は、名古屋市緑区鳴海町砦3というそのままの住所で、砦公園がその場所です。 ここも高台にあり、周辺を見渡すことができますが、この高低差のほかにチェックしておきたい遺構があります。 それが鳴海城との堀切跡です。 【詳しい説明はこちら】 sengokushiseki.com/?p=427

令和二年(2020)に7月に西尾城の二之丸丑寅が完成しました。 これは正保年間(1644~48)に幕府に提出された正保城絵図にも描かれている櫓です。 内部公開はいつもではなく、たまに限定公開されています。 2階と1階は共に東西三間(5.4m)、南北四間(7.2m)。 城内側にあたる南と西は敵を攻撃する必要が無いために窓がありません。 古地図・二之丸居所之図のとおり、東側には敵を攻撃するための石落としを兼ねた出窓を復元しています。 石落としとは壁伝いに登ってくる敵に石を落としたり、鉄砲(火縄銃)で攻撃するための穴です。 【詳しい説明はこちら】 sengokushiseki.com/?p=4124

令和二年(2020)に7月に西尾城の二之丸丑寅が完成しました。 これは正保年間(1644~48)に幕府に提出された正保城絵図にも描かれている櫓です。 内部公開はいつもではなく、たまに限定公開されています。 2階と1階は共に東西三間(5.4m)、南北四間(7.2m)。 城内側にあたる南と西は敵を攻撃する必要が無いために窓がありません。 古地図・二之丸居所之図のとおり、東側には敵を攻撃するための石落としを兼ねた出窓を復元しています。 石落としとは壁伝いに登ってくる敵に石を落としたり、鉄砲(火縄銃)で攻撃するための穴です。 【詳しい説明はこちら】 sengokushiseki.com/?p=4124

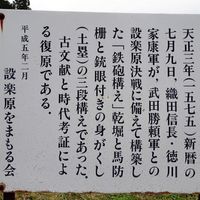

天正三年(1575)年5月に武田軍と織田・徳川連合軍が戦った新城市の設楽ヶ原古戦場。 現地の織田・徳川連合軍側には、馬防柵(ばぼうさく)が再現されています。 【詳しい説明はこちら】 sengokushiseki.com/?p=2826

天正三年(1575)年5月に武田軍と織田・徳川連合軍が戦った新城市の設楽ヶ原古戦場。 現地の織田・徳川連合軍側には、馬防柵(ばぼうさく)が再現されています。 【詳しい説明はこちら】 sengokushiseki.com/?p=2826

義朝暗殺の報を聞いた家臣たちが湯殿に向かう途中、長田親子の家臣たちが迎え討とうとした場所です。 この橋の周辺で乱戦があったといわれます 乱橋の戦いで亡くなった人達を供養した千人塚。 また義朝の胴体を埋葬した場所ともいわれています。 【詳しい説明はこちら】 sengokushiseki.com/?p=1465

義朝暗殺の報を聞いた家臣たちが湯殿に向かう途中、長田親子の家臣たちが迎え討とうとした場所。この橋の周辺で乱戦があった。乱橋の戦いで亡くなった人を供養した千人塚。

義朝暗殺の報を聞いた家臣たちが湯殿に向かう途中、長田親子の家臣たちが迎え討とうとした場所です。 この橋の周辺で乱戦があったといわれます 乱橋の戦いで亡くなった人達を供養した千人塚。 また義朝の胴体を埋葬した場所ともいわれています。 【詳しい説明はこちら】 sengokushiseki.com/?p=1465

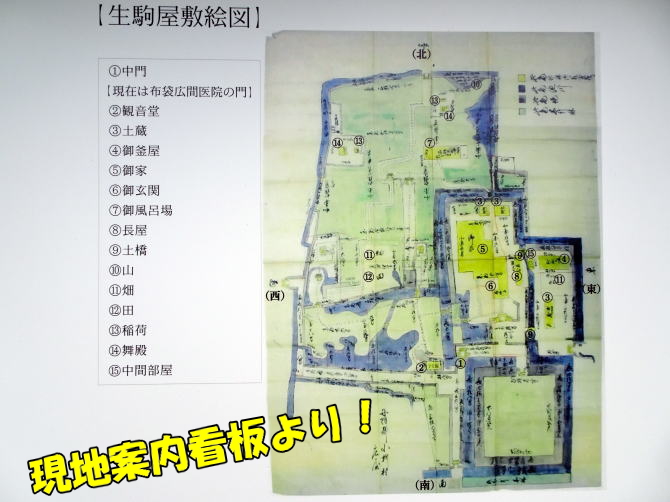

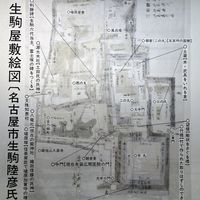

江南市小折町の生駒屋敷(小折城)は、戦国時代にこの地に勢力を持っていた生駒氏の館跡で織田信長の側室・吉乃の実家です。 また吉乃は織田信忠、信雄、徳川信康正室の徳(五徳)をこの地で産んだといわれているので、三人の生誕地でもありますね。 現在は住宅地、畑地になっており、かっての生駒氏の屋敷を想わせるのは、案内看板と石碑のみです。 【詳しい説明はこちら】 sengokushiseki.com/?p=3778

江南市小折町の生駒屋敷(小折城)は、戦国時代にこの地に勢力を持っていた生駒氏の館跡で織田信長の側室・吉乃の実家です。 また吉乃は織田信忠、信雄、徳川信康正室の徳(五徳)をこの地で産んだといわれているので、三人の生誕地でもありますね。 現在は住宅地、畑地になっており、かっての生駒氏の屋敷を想わせるのは、案内看板と石碑のみです。 【詳しい説明はこちら】 sengokushiseki.com/?p=3778

大府市吉田町と半月町には平安時代末期~鎌倉時代初期に活躍した武士・平景清(たいらのかげきよ)ゆかりの地があります。 それが屋敷跡といわれる景清神社、菩提寺の常福寺、そして墓所の生目八幡宮(生目神社)です。 生目八幡宮は、近くまで行くと高いところにあるのがわかります。まるで古墳みたいです。 そのまま登ると祠があり、この裏が墓地になっています。 【詳しい説明はこちら】 sengokushiseki.com/?p=3871

大府市吉田町と半月町には平安時代末期~活躍した武士・平景清ゆかりの地がある。それが屋敷跡といわれる景清神社、菩提寺の常福寺、そして墓所の生目八幡宮(生目神社)。

大府市吉田町と半月町には平安時代末期~鎌倉時代初期に活躍した武士・平景清(たいらのかげきよ)ゆかりの地があります。 それが屋敷跡といわれる景清神社、菩提寺の常福寺、そして墓所の生目八幡宮(生目神社)です。 生目八幡宮は、近くまで行くと高いところにあるのがわかります。まるで古墳みたいです。 そのまま登ると祠があり、この裏が墓地になっています。 【詳しい説明はこちら】 sengokushiseki.com/?p=3871

かつては大きな寺院だった聖徳寺ですが、現在では一宮市の市バスのバス停になっており、バス停の片隅に石碑と案内看板が建っているのみです。 聖徳寺跡の石碑。 ちなみに聖徳寺はその後、秀吉による加賀野井城や竹鼻城攻めの時の本陣にもなっています。 そして清須、名古屋の東寺町、松本町へと移転し、現在では次の2ヶ所に分かれました。 【詳しい説明はこちら】 sengokushiseki.com/?p=826

かつては大きな寺院だった聖徳寺ですが、現在では一宮市の市バスのバス停になっており、バス停の片隅に石碑と案内看板が建っているのみです。 聖徳寺跡の石碑。 ちなみに聖徳寺はその後、秀吉による加賀野井城や竹鼻城攻めの時の本陣にもなっています。 そして清須、名古屋の東寺町、松本町へと移転し、現在では次の2ヶ所に分かれました。 【詳しい説明はこちら】 sengokushiseki.com/?p=826

岡崎市鴨田町向山の西光寺は、井田野合戦、桶狭間合戦の戦死者が眠る千人塚、大衆塚が残る寺です。 西光寺には、もうひとつ塚があります。 それが本堂裏にある大衆塚です。 これは永禄三年の桶狭間合戦後、大樹寺に逃げ込んだ松平元康を守り、織田軍と戦って亡くなった僧兵を埋葬した塚といわれています。 つまりこれも桶狭間合戦関連の史跡といえますね。 【詳しい説明はこちら】 sengokushiseki.com/?p=2662

岡崎市鴨田町向山の西光寺は、井田野合戦、桶狭間合戦の戦死者が眠る千人塚、大衆塚が残る寺です。 西光寺には、もうひとつ塚があります。 それが本堂裏にある大衆塚です。 これは永禄三年の桶狭間合戦後、大樹寺に逃げ込んだ松平元康を守り、織田軍と戦って亡くなった僧兵を埋葬した塚といわれています。 つまりこれも桶狭間合戦関連の史跡といえますね。 【詳しい説明はこちら】 sengokushiseki.com/?p=2662

楽田城の石碑から東北に100mほど離れたところに須賀神社がありますが、神社の石碑の側面を見ると、史蹟楽田城小城址という文字が掘ってあります。 この事から、須賀神社があった場所は楽田城の曲輪跡だった場所といわれています。 【詳しい説明はこちら】 sengokushiseki.com/?p=2383

楽田城の石碑から少し離れたところに須賀神社。神社の石碑の側面を見ると、史蹟楽田城小城址という文字。須賀神社があった場所は楽田城の曲輪跡だった場所といわれている。

楽田城の石碑から東北に100mほど離れたところに須賀神社がありますが、神社の石碑の側面を見ると、史蹟楽田城小城址という文字が掘ってあります。 この事から、須賀神社があった場所は楽田城の曲輪跡だった場所といわれています。 【詳しい説明はこちら】 sengokushiseki.com/?p=2383