大河ドラマでも注目!源頼朝の足跡を辿る

2022年度の大河ドラマ「鎌倉殿の13人」でも注目度の高かった、源頼朝。 HP「yoritomo-japan.com」は源頼朝が創造した武家の都「鎌倉」とその関係地をめぐった記録。 今回、その「yoritomo-japan.com」にご協力いただき、紹介されているスポットをブックにしました! みなさまの歴史旅・歴史散歩のお供にぜひご覧ください。 ※営業状況等変更になっている可能性があります。お出かけの際は、事前にご確認ください。 yoritomo-japan.com

関連するめっけブック

関連するめっけブック

紹介スポット

- 404件1185年(文治元年)暮れ、源頼朝の追手から逃れるため吉野山に籠った源義経だったが・・・ 吉野の僧兵に追われる身となり、郎党の佐藤忠信が囮となって義経一行を落ち延びさせたのだという。 花矢倉は、忠信が追ってくる横川覚範らに矢を浴びせたところと伝えられている。 ▼こちらもご覧ください yoritomo-japan.com/nara-kyoto/...

1185年(文治元年)暮れ、源頼朝の追手から逃れるため吉野山に籠った源義経だったが・・・ 吉野の僧兵に追われる身となり、郎党の佐藤忠信が囮となって義経一行を落ち延びさせたのだという。 花矢倉は、忠信が追ってくる横川覚範らに矢を浴びせたところと伝えられている。 ▼こちらもご覧ください yoritomo-japan.com/nara-kyoto/...

金峯山寺の僧兵の山狩りから逃れるため、源義経が身を隠したと伝えられている堂。 追手に囲まれた義経が屋根を蹴破って逃げたと伝えられていることから「蹴抜の塔」(けのけのとう)とも呼ばれる。 現在の建物は大正期に再建されたもの。 ▼こちらもご覧ください yoritomo-japan.com/nara-kyoto/...

金峯山寺の僧兵の山狩りから逃れるため、源義経が身を隠したと伝えられている堂。 追手に囲まれた義経が屋根を蹴破って逃げたと伝えられていることから「蹴抜の塔」(けのけのとう)とも呼ばれる。 現在の建物は大正期に再建されたもの。 ▼こちらもご覧ください yoritomo-japan.com/nara-kyoto/...

吉野山で捕らえられ、鎌倉に送られた静御前は、源頼朝に頼まれて鶴岡八幡宮で舞います。『吾妻鏡』には、「まことにこれ社壇の壮観、梁塵(りょうじん)ほとんど動くべし。上下みな興感を催す」と記されています。 参列した者のほとんどが「静の舞」に心を動かされたということなのかもしれません。 頼朝は、静が義経を慕う歌をうたったことから激怒しますが、妻の北条政子は「私が御前だったとしてもあのように舞ったでしょう」と言ってとりなしたのだと伝えられています。 ▼こちらもご覧ください yoritomo-japan.com/gyoji-matur...

吉野山で捕らえられ、鎌倉に送られた静御前は、源頼朝に頼まれて鶴岡八幡宮で舞います。『吾妻鏡』には、「まことにこれ社壇の壮観、梁塵(りょうじん)ほとんど動くべし。上下みな興感を催す」と記されています。 参列した者のほとんどが「静の舞」に心を動かされたということなのかもしれません。 頼朝は、静が義経を慕う歌をうたったことから激怒しますが、妻の北条政子は「私が御前だったとしてもあのように舞ったでしょう」と言ってとりなしたのだと伝えられています。 ▼こちらもご覧ください yoritomo-japan.com/gyoji-matur...

冠者殿社は八坂神社の境外末社。 祭神は素戔嗚尊の荒魂。 ▼こちらもご覧ください yoritomo-japan.com/nara-kyoto/...

冠者殿社は八坂神社の境外末社。 祭神は素戔嗚尊の荒魂。 ▼こちらもご覧ください yoritomo-japan.com/nara-kyoto/...

河越重頼は、武蔵国河越荘を本拠とした武将。 河越氏は、坂東八平氏の一つ秩父氏の出で、重頼の祖父重隆の頃に河越に進出して河越氏を名乗ったのだという。 重頼は、源頼朝の乳母を務めた比企尼の次女河越尼を妻とし、伊豆国の蛭ヶ小島に流されていた頼朝を援助したのだと伝えられている。 ▼こちらもご覧ください yoritomo-japan.com/kawagoe/sig...

河越重頼は、武蔵国河越荘を本拠とした武将。 河越氏は、坂東八平氏の一つ秩父氏の出で、重頼の祖父重隆の頃に河越に進出して河越氏を名乗ったのだという。 重頼は、源頼朝の乳母を務めた比企尼の次女河越尼を妻とし、伊豆国の蛭ヶ小島に流されていた頼朝を援助したのだと伝えられている。 ▼こちらもご覧ください yoritomo-japan.com/kawagoe/sig...

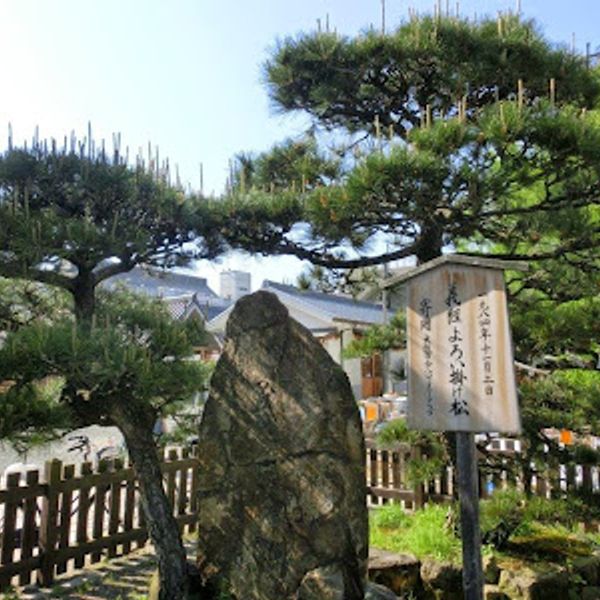

源義経は、1185年(文治元年)、壇ノ浦に平家を滅ぼした源平合戦の英雄。 しかし、兄頼朝と不仲となり、都を落ちて大物浦(だいもつのうら・摂津国)から西国へ向かったが、難破して行方をくらませた。 伝説によると、和泉国に流れ着いた義経は、吉野山に逃れる途中で四天王寺に立ち寄り、松の木に鎧を掛けたのだという。 その後、義経は、長い逃亡生活を送り、奥州平泉の藤原秀衡の許に落ち延びたが、秀衡死後の1189年(文治5年)閏4月30日、秀衡の跡を継いだ泰衡に衣川館を襲撃されて最期を遂げている。 ▼こちらもご覧ください yoritomo-japan.com/oosaka/site...

源義経は、1185年(文治元年)、壇ノ浦に平家を滅ぼした源平合戦の英雄。 しかし、兄頼朝と不仲となり、都を落ちて大物浦(だいもつのうら・摂津国)から西国へ向かったが、難破して行方をくらませた。 伝説によると、和泉国に流れ着いた義経は、吉野山に逃れる途中で四天王寺に立ち寄り、松の木に鎧を掛けたのだという。 その後、義経は、長い逃亡生活を送り、奥州平泉の藤原秀衡の許に落ち延びたが、秀衡死後の1189年(文治5年)閏4月30日、秀衡の跡を継いだ泰衡に衣川館を襲撃されて最期を遂げている。 ▼こちらもご覧ください yoritomo-japan.com/oosaka/site...

伝説によると・・・ 源頼朝に仕えていた丹後局(丹後内侍)が頼朝の子を身籠もると、怒った北条政子は畠山重忠に殺すよう命じた。 重忠は家臣の本多次郎近常(親恒)に命じて丹後局を由比ヶ浜に誘い出すが、殺すことはできず、身代わりを立てて逃がしたのだという。 そして、丹後局は摂津国住吉に辿り着き、無数の狐火に導かれて住吉大社に至ったのだという。 社頭で産気づいた丹後局は、傍らの大石を抱きながら男児を出産。 のちに頼朝は、その子に薩摩・大隅二か国を与えた。 それが島津氏の祖・島津忠久なのだとか。 忠久の「忠」は、畠山重忠の一字を与えられたのだとも伝えられている。 ▼こちらもご覧ください yoritomo-japan.com/oosaka/sumi...

伝説によると・・・ 源頼朝に仕えていた丹後局(丹後内侍)が頼朝の子を身籠もると、怒った北条政子は畠山重忠に殺すよう命じた。 重忠は家臣の本多次郎近常(親恒)に命じて丹後局を由比ヶ浜に誘い出すが、殺すことはできず、身代わりを立てて逃がしたのだという。 そして、丹後局は摂津国住吉に辿り着き、無数の狐火に導かれて住吉大社に至ったのだという。 社頭で産気づいた丹後局は、傍らの大石を抱きながら男児を出産。 のちに頼朝は、その子に薩摩・大隅二か国を与えた。 それが島津氏の祖・島津忠久なのだとか。 忠久の「忠」は、畠山重忠の一字を与えられたのだとも伝えられている。 ▼こちらもご覧ください yoritomo-japan.com/oosaka/sumi...

金峯山寺は、白鳳年間(7世紀後半)に修験道の開祖・役行者(役小角)が、山上ヶ岳と吉野山に蔵王権現を祀ったことに始まる。 現在は山上ヶ岳(現在の大峯山寺)と吉野山(現在の金峯山寺)は別個の寺院になっているが、近世までは「山上の蔵王堂」・「山下の蔵王堂」と呼ばれ、金峯山寺とは本来2つの蔵王堂とその関連施設の総称だった。 ▼こちらもご覧ください yoritomo-japan.com/nara-kyoto/...

金峯山寺は、白鳳年間(7世紀後半)に修験道の開祖・役行者(役小角)が、山上ヶ岳と吉野山に蔵王権現を祀ったことに始まる。 現在は山上ヶ岳(現在の大峯山寺)と吉野山(現在の金峯山寺)は別個の寺院になっているが、近世までは「山上の蔵王堂」・「山下の蔵王堂」と呼ばれ、金峯山寺とは本来2つの蔵王堂とその関連施設の総称だった。 ▼こちらもご覧ください yoritomo-japan.com/nara-kyoto/...

平忠度の伊勢平氏の棟梁平忠盛の六男。 平清盛の異母弟。 一ノ谷の戦いで、岡部忠澄と戦って討死した。 戦後、忠澄は忠度の菩提を弔うため供養塔を建立したのだと伝えられている。 ▼こちらもご覧ください yoritomo-japan.com/fukaya/tair...

平忠度の伊勢平氏の棟梁平忠盛の六男。 平清盛の異母弟。 一ノ谷の戦いで、岡部忠澄と戦って討死した。 戦後、忠澄は忠度の菩提を弔うため供養塔を建立したのだと伝えられている。 ▼こちらもご覧ください yoritomo-japan.com/fukaya/tair...

問注所は、1184年(元暦元年)に設置され、三善康信(善信)が執事(長官)に就任。 康信は、伊豆の蛭ヶ小島に流されていた頼朝に、定期的に京都の情報を伝えていた公家。 母が頼朝の乳母の妹だったのだという。 以後、三善氏が問注所執事を世襲している。 ▼こちらもご覧ください yoritomo-japan.com/page137mont...

問注所は、1184年(元暦元年)に設置され、三善康信(善信)が執事(長官)に就任。 康信は、伊豆の蛭ヶ小島に流されていた頼朝に、定期的に京都の情報を伝えていた公家。 母が頼朝の乳母の妹だったのだという。 以後、三善氏が問注所執事を世襲している。 ▼こちらもご覧ください yoritomo-japan.com/page137mont...