みんなでつくる〜防災の原点!石碑マップ〜

全国の過去の災害を石碑が教えてくれます。

関連するめっけブック

関連するめっけブック

紹介スポット

- 1088件横田破堤記念碑 (横田切れ)

新潟県燕市/横田切れ(1896年7月22日)/1966年建立(国土地理院自然災害伝承碑データ)

明治29年(1896)7月22日、大雨により信濃川が氾濫し、各地の堤防が決壊、越後平野のほぼ全域が浸水する大水害が発生した。この大水害による死者は43名、浸水家屋は6万621戸に及び、3か月にわたり浸水したところもあったため、衛生状態の悪化による伝染病の蔓延も深刻であった。横田地区では堤防が約360mにわたり決壊し、死者3名、流失家屋50戸余りの被害があった。 (国土地理院自然災害伝承碑データ gsi.go.jp/bousaichiri/denshouh... より)

新潟県燕市/横田切れ(1896年7月22日)/1966年建立(国土地理院自然災害伝承碑データ)

明治29年(1896)7月22日、大雨により信濃川が氾濫し、各地の堤防が決壊、越後平野のほぼ全域が浸水する大水害が発生した。この大水害による死者は43名、浸水家屋は6万621戸に及び、3か月にわたり浸水したところもあったため、衛生状態の悪化による伝染病の蔓延も深刻であった。横田地区では堤防が約360mにわたり決壊し、死者3名、流失家屋50戸余りの被害があった。 (国土地理院自然災害伝承碑データ gsi.go.jp/bousaichiri/denshouh... より)

大倉なだれ災害 受難者慰霊碑 (昭和56年豪雪)

新潟県魚沼市/昭和56年豪雪(1981年1月7日)/1981年建立(国土地理院自然災害伝承碑データ)

昭和56年(1981)1月7日午前0時7分、ズシーンという地鳴りと共に鳥屋ケ峯から襲った表層雪崩は一瞬のうちに住家4戸と14人を呑み込んだ。消防団、付近住民の6時間にわたる必死の救出作業によるも8人の尊い人命を失う旧守門村始まって以来の大惨事となった。 (国土地理院自然災害伝承碑データ gsi.go.jp/bousaichiri/denshouh... より)

新潟県魚沼市/昭和56年豪雪(1981年1月7日)/1981年建立(国土地理院自然災害伝承碑データ)

昭和56年(1981)1月7日午前0時7分、ズシーンという地鳴りと共に鳥屋ケ峯から襲った表層雪崩は一瞬のうちに住家4戸と14人を呑み込んだ。消防団、付近住民の6時間にわたる必死の救出作業によるも8人の尊い人命を失う旧守門村始まって以来の大惨事となった。 (国土地理院自然災害伝承碑データ gsi.go.jp/bousaichiri/denshouh... より)

殉職者慰霊碑 (雪崩)

新潟県魚沼市/雪崩(2000年6月18日)/2000年建立(国土地理院自然災害伝承碑データ)

平成12年(2000)6月18日午前8時25分頃、浅草岳山腹で発生した大規模なブロック雪崩(雪庇や雪渓等の塊が崩落。残雪期に多く発生)によって、遭難者の救助活動中のガイドや警察官ら4名が亡くなった。碑には、旧入広瀬村史110年余のなかで、新潟県民はもとより地域の人々にとって生涯忘れることのできない日となったとあり、犠牲者の冥福を祈り教訓を伝えている。 (国土地理院自然災害伝承碑データ gsi.go.jp/bousaichiri/denshouh... より)

新潟県魚沼市/雪崩(2000年6月18日)/2000年建立(国土地理院自然災害伝承碑データ)

平成12年(2000)6月18日午前8時25分頃、浅草岳山腹で発生した大規模なブロック雪崩(雪庇や雪渓等の塊が崩落。残雪期に多く発生)によって、遭難者の救助活動中のガイドや警察官ら4名が亡くなった。碑には、旧入広瀬村史110年余のなかで、新潟県民はもとより地域の人々にとって生涯忘れることのできない日となったとあり、犠牲者の冥福を祈り教訓を伝えている。 (国土地理院自然災害伝承碑データ gsi.go.jp/bousaichiri/denshouh... より)

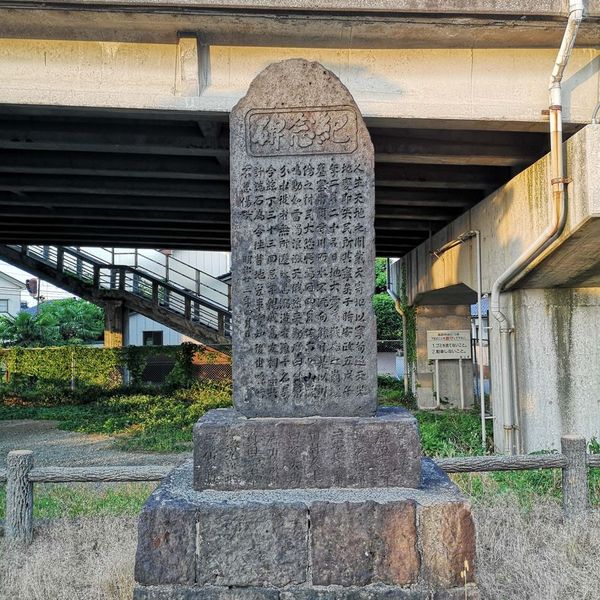

紀念碑 (飛越地震 土石流)

富山県富山市/飛越地震(1858年4月9日) 土石流(1858年6月7日)/1890年建立(国土地理院自然災害伝承碑データ)

安政5年2月26日(1858年4月9日)の飛越地震により、大鳶・小鳶山が崩壊し湯川を塞き止め湖水ができた。同年4月26日(旧暦)、湖水の水が、閉塞口を貫いて湯川から常願寺川へと流れ大洪水となり、下流域で64名が犠牲になった。 (国土地理院自然災害伝承碑データ gsi.go.jp/bousaichiri/denshouh... より)

富山県富山市/飛越地震(1858年4月9日) 土石流(1858年6月7日)/1890年建立(国土地理院自然災害伝承碑データ)

安政5年2月26日(1858年4月9日)の飛越地震により、大鳶・小鳶山が崩壊し湯川を塞き止め湖水ができた。同年4月26日(旧暦)、湖水の水が、閉塞口を貫いて湯川から常願寺川へと流れ大洪水となり、下流域で64名が犠牲になった。 (国土地理院自然災害伝承碑データ gsi.go.jp/bousaichiri/denshouh... より)

水災復興紀念碑・洪水水位標 (庄川洪水)

富山県射水市/庄川洪水(1934年7月11日)/1940 1994年建立(国土地理院自然災害伝承碑データ)

旧浅井村では昭和9年(1934)7月11日、突如起きた庄川の洪水により、307ヘクタールの美田が荒地となり、流失・倒壊家屋26戸、死者7名を出した。旧浅井村の水災復興記念碑とともに、この大洪水の教訓を生かし災害の恐ろしさと防災の心構えの大切さを後世に伝えるため旧大門町内6箇所に洪水水位標が設置されている。(この地での洪水位 10.49m) (国土地理院自然災害伝承碑データ gsi.go.jp/bousaichiri/denshouh... より)

富山県射水市/庄川洪水(1934年7月11日)/1940 1994年建立(国土地理院自然災害伝承碑データ)

旧浅井村では昭和9年(1934)7月11日、突如起きた庄川の洪水により、307ヘクタールの美田が荒地となり、流失・倒壊家屋26戸、死者7名を出した。旧浅井村の水災復興記念碑とともに、この大洪水の教訓を生かし災害の恐ろしさと防災の心構えの大切さを後世に伝えるため旧大門町内6箇所に洪水水位標が設置されている。(この地での洪水位 10.49m) (国土地理院自然災害伝承碑データ gsi.go.jp/bousaichiri/denshouh... より)

破堤箇所標 (庄川洪水)

富山県射水市/庄川洪水(1934年7月11日)/1994年建立(国土地理院自然災害伝承碑データ)

昭和9年(1934)7月9日からの豪雨により、11日9時半頃、庄川は堤防を越水、堤防外側から洗掘5個所で破堤した。濁流は新湊まで達し、死者16名、家屋流失30棟の大惨事となった。 (国土地理院自然災害伝承碑データ gsi.go.jp/bousaichiri/denshouh... より)

富山県射水市/庄川洪水(1934年7月11日)/1994年建立(国土地理院自然災害伝承碑データ)

昭和9年(1934)7月9日からの豪雨により、11日9時半頃、庄川は堤防を越水、堤防外側から洗掘5個所で破堤した。濁流は新湊まで達し、死者16名、家屋流失30棟の大惨事となった。 (国土地理院自然災害伝承碑データ gsi.go.jp/bousaichiri/denshouh... より)

洪水水位標 (庄川洪水)

富山県射水市/庄川洪水(1934年7月11日)/1994年建立(国土地理院自然災害伝承碑データ)

昭和9年(1934)7月の庄川洪水による水害体験者の証言によると、校庭にもだく流が押し寄せ、下のグラウンドや集落内に家屋、立ち木と一緒に人も流されてきた。誕生寺の前で救助ロープで奇跡的に一命を取りとめた人もいた。後世に伝えるため、旧大門町内6箇所に洪水水位標が設置されている。(この地での洪水位 11.20m) (国土地理院自然災害伝承碑データ gsi.go.jp/bousaichiri/denshouh... より)

富山県射水市/庄川洪水(1934年7月11日)/1994年建立(国土地理院自然災害伝承碑データ)

昭和9年(1934)7月の庄川洪水による水害体験者の証言によると、校庭にもだく流が押し寄せ、下のグラウンドや集落内に家屋、立ち木と一緒に人も流されてきた。誕生寺の前で救助ロープで奇跡的に一命を取りとめた人もいた。後世に伝えるため、旧大門町内6箇所に洪水水位標が設置されている。(この地での洪水位 11.20m) (国土地理院自然災害伝承碑データ gsi.go.jp/bousaichiri/denshouh... より)

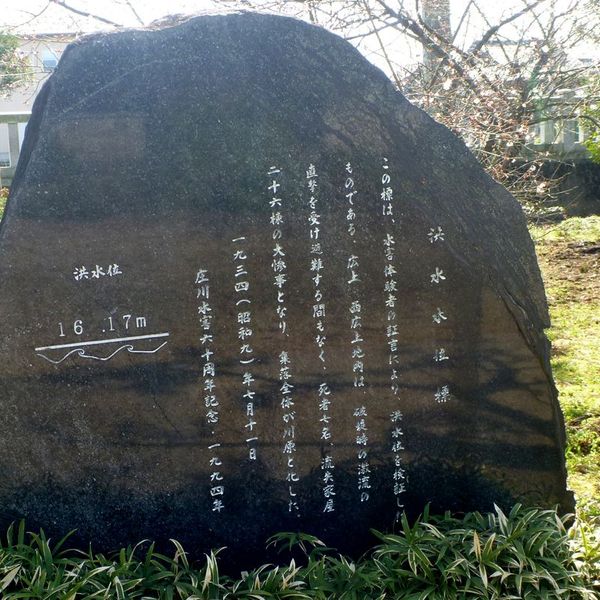

洪水水位標 (庄川洪水)

富山県射水市/庄川洪水(1934年7月11日)/1994年建立(国土地理院自然災害伝承碑データ)

昭和9年(1934)7月の庄川洪水による水害体験者の証言によると、広上、西広上地内は、破堤時の激流の直撃を受け、死者7名、流失家屋26棟の大惨事となり、集落全体が川原と化した。後世に伝えるため、旧大門町内6箇所に洪水水位標が設置されている。(この地での洪水位 16.17m) (国土地理院自然災害伝承碑データ gsi.go.jp/bousaichiri/denshouh... より)

富山県射水市/庄川洪水(1934年7月11日)/1994年建立(国土地理院自然災害伝承碑データ)

昭和9年(1934)7月の庄川洪水による水害体験者の証言によると、広上、西広上地内は、破堤時の激流の直撃を受け、死者7名、流失家屋26棟の大惨事となり、集落全体が川原と化した。後世に伝えるため、旧大門町内6箇所に洪水水位標が設置されている。(この地での洪水位 16.17m) (国土地理院自然災害伝承碑データ gsi.go.jp/bousaichiri/denshouh... より)

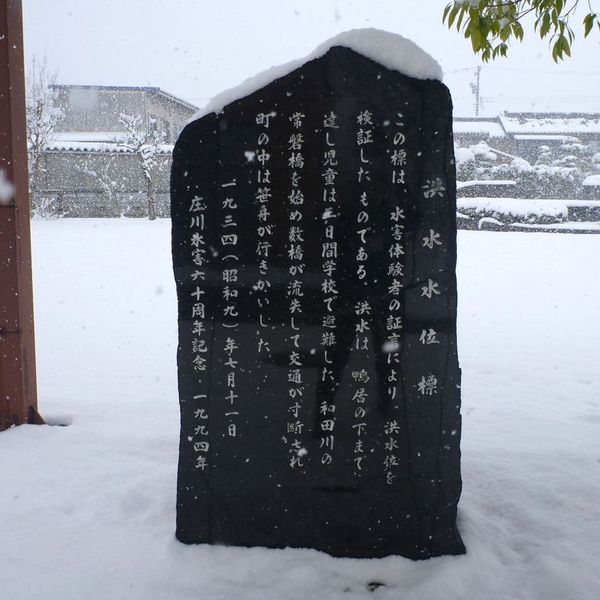

洪水水位標 (庄川洪水)

富山県射水市/庄川洪水(1934年7月11日)/1994年建立(国土地理院自然災害伝承碑データ)

昭和9年(1934)7月の庄川洪水による水害体験者の証言によると、洪水は鴨居の下まで達し児童は3日間学校で避難した。和田川の常盤橋を始め数橋が流失して交通が寸断され町の中は笹舟が行きかいした。後世に伝えるため、旧大門町内6箇所に洪水水位標が設置されている。 (国土地理院自然災害伝承碑データ gsi.go.jp/bousaichiri/denshouh... より)

富山県射水市/庄川洪水(1934年7月11日)/1994年建立(国土地理院自然災害伝承碑データ)

昭和9年(1934)7月の庄川洪水による水害体験者の証言によると、洪水は鴨居の下まで達し児童は3日間学校で避難した。和田川の常盤橋を始め数橋が流失して交通が寸断され町の中は笹舟が行きかいした。後世に伝えるため、旧大門町内6箇所に洪水水位標が設置されている。 (国土地理院自然災害伝承碑データ gsi.go.jp/bousaichiri/denshouh... より)

洪水水位標 (庄川洪水)

富山県射水市/庄川洪水(1934年7月11日)/1994年建立(国土地理院自然災害伝承碑データ)

昭和9年(1934)7月の庄川洪水による水害体験者の証言によると、二口集落のほとんどの家が床上浸水の被害を受けたが難をまぬがれた誓光寺や203の家には中田往来の通行人も含め100人余りの人が避難をした。後世に伝えるため、旧大門町内6箇所に洪水水位標が設置されている。(この地での洪水位 8.99m) (国土地理院自然災害伝承碑データ gsi.go.jp/bousaichiri/denshouh... より)

富山県射水市/庄川洪水(1934年7月11日)/1994年建立(国土地理院自然災害伝承碑データ)

昭和9年(1934)7月の庄川洪水による水害体験者の証言によると、二口集落のほとんどの家が床上浸水の被害を受けたが難をまぬがれた誓光寺や203の家には中田往来の通行人も含め100人余りの人が避難をした。後世に伝えるため、旧大門町内6箇所に洪水水位標が設置されている。(この地での洪水位 8.99m) (国土地理院自然災害伝承碑データ gsi.go.jp/bousaichiri/denshouh... より)