みんなでつくる〜防災の原点!石碑マップ〜

全国の過去の災害を石碑が教えてくれます。

関連するめっけブック

関連するめっけブック

紹介スポット

- 1088件倉松落大口逆除之碑(くらまつおとしおおくちさかよけのひ) (洪水)

埼玉県春日部市/洪水(1890年8月23日)/1892年建立(国土地理院自然災害伝承碑データ)

明治23年(1890)8月22日に大雨となり、23日に行田市下中条で利根川の堤防が決壊。古利根川も氾濫し春日部市域でも粕壁、内牧、豊春などで200戸を超える家屋浸水や、田畑冠水が発生した。萬延元年(1860)に設置された逆流防止の逆除(さかよけ)は古利根川の逆流で大破し、堤も被災した。 (国土地理院自然災害伝承碑データ gsi.go.jp/bousaichiri/denshouh... より)

埼玉県春日部市/洪水(1890年8月23日)/1892年建立(国土地理院自然災害伝承碑データ)

明治23年(1890)8月22日に大雨となり、23日に行田市下中条で利根川の堤防が決壊。古利根川も氾濫し春日部市域でも粕壁、内牧、豊春などで200戸を超える家屋浸水や、田畑冠水が発生した。萬延元年(1860)に設置された逆流防止の逆除(さかよけ)は古利根川の逆流で大破し、堤も被災した。 (国土地理院自然災害伝承碑データ gsi.go.jp/bousaichiri/denshouh... より)

寛保洪水位磨崖標 (荒川大洪水から4日間))

埼玉県秩父郡/荒川大洪水(1742年7月27日(旧暦)から4日間)/1742年建立(国土地理院自然災害伝承碑データ)

寛保2年(1742)、4昼夜降り続いた豪雨により荒川が氾濫し、この付近一帯はことごとく水没した。後日、地元の有志2人が当時の水位を岩肌に「水」の文字で刻んだ。そのほかにも文字が刻まれていたが、現在は大きい「水」の字以外は判読が困難である。 (国土地理院自然災害伝承碑データ gsi.go.jp/bousaichiri/denshouh... より)

埼玉県秩父郡/荒川大洪水(1742年7月27日(旧暦)から4日間)/1742年建立(国土地理院自然災害伝承碑データ)

寛保2年(1742)、4昼夜降り続いた豪雨により荒川が氾濫し、この付近一帯はことごとく水没した。後日、地元の有志2人が当時の水位を岩肌に「水」の文字で刻んだ。そのほかにも文字が刻まれていたが、現在は大きい「水」の字以外は判読が困難である。 (国土地理院自然災害伝承碑データ gsi.go.jp/bousaichiri/denshouh... より)

震災記念 (関東大震災)

千葉県鎌ケ谷市/関東大震災(1923年9月1日)/1924年建立(国土地理院自然災害伝承碑データ)

大正12年(1923)9月1日午前11時58分に発生した大地震(関東大震災)は、京浜を中心に家屋消失32万戸死者10万人以上の大被害をもたらしたが、わが村は建物被害は極めて少なく死者はなかった。有志にて記念碑を建設し後生に伝える。 (国土地理院自然災害伝承碑データ gsi.go.jp/bousaichiri/denshouh... より)

千葉県鎌ケ谷市/関東大震災(1923年9月1日)/1924年建立(国土地理院自然災害伝承碑データ)

大正12年(1923)9月1日午前11時58分に発生した大地震(関東大震災)は、京浜を中心に家屋消失32万戸死者10万人以上の大被害をもたらしたが、わが村は建物被害は極めて少なく死者はなかった。有志にて記念碑を建設し後生に伝える。 (国土地理院自然災害伝承碑データ gsi.go.jp/bousaichiri/denshouh... より)

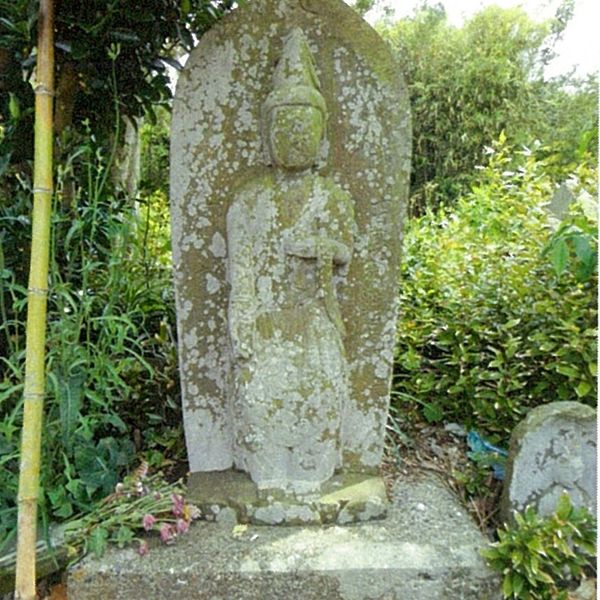

延宝の津波供養塔 (延宝の津波)

千葉県長生郡/延宝の津波(1677年10月9日)/1694年建立(国土地理院自然災害伝承碑データ)

延宝5年(1677)10月に発生した延宝房総沖地震により津波が発生、現在の宮城県から静岡県伊豆東海岸までを襲った。この津波により東浪見地区では流された家屋は数知れず、143名の命が奪われた。 (国土地理院自然災害伝承碑データ gsi.go.jp/bousaichiri/denshouh... より)

千葉県長生郡/延宝の津波(1677年10月9日)/1694年建立(国土地理院自然災害伝承碑データ)

延宝5年(1677)10月に発生した延宝房総沖地震により津波が発生、現在の宮城県から静岡県伊豆東海岸までを襲った。この津波により東浪見地区では流された家屋は数知れず、143名の命が奪われた。 (国土地理院自然災害伝承碑データ gsi.go.jp/bousaichiri/denshouh... より)

宮原の水害碑 (宮原の大水害)

千葉県長生郡/宮原の大水害(1916年7月30日)/1917年建立(国土地理院自然災害伝承碑データ)

大正5年(1916)7月30日、25日頃から降り続いた雨で一宮川の宮原堤防が決壊した。死者は出なかったが、2軒の家が流され、3軒の家が傾いたほか、耕地もあらわれた。 (国土地理院自然災害伝承碑データ gsi.go.jp/bousaichiri/denshouh... より)

千葉県長生郡/宮原の大水害(1916年7月30日)/1917年建立(国土地理院自然災害伝承碑データ)

大正5年(1916)7月30日、25日頃から降り続いた雨で一宮川の宮原堤防が決壊した。死者は出なかったが、2軒の家が流され、3軒の家が傾いたほか、耕地もあらわれた。 (国土地理院自然災害伝承碑データ gsi.go.jp/bousaichiri/denshouh... より)

工部大学校阯碑 (関東大震災)

東京都千代田区/関東大震災(1923年9月1日)/1939年建立(国土地理院自然災害伝承碑データ)

大正12年(1923)9月1日の関東大震災は死者10万人、全壊・全焼30万棟を超える日本史上最大の自然災害であった。この地にあった過去に工部大学校として使われた建物も倒壊し、復興事業で文部省や会計検査院などが建てられた。碑は倒壊した建物のレンガなどで作られている。 (国土地理院自然災害伝承碑データ gsi.go.jp/bousaichiri/denshouh... より)

東京都千代田区/関東大震災(1923年9月1日)/1939年建立(国土地理院自然災害伝承碑データ)

大正12年(1923)9月1日の関東大震災は死者10万人、全壊・全焼30万棟を超える日本史上最大の自然災害であった。この地にあった過去に工部大学校として使われた建物も倒壊し、復興事業で文部省や会計検査院などが建てられた。碑は倒壊した建物のレンガなどで作られている。 (国土地理院自然災害伝承碑データ gsi.go.jp/bousaichiri/denshouh... より)

震災記念の碑 (関東大震災)

東京都千代田区/関東大震災(1923年9月1日)/1924年建立(国土地理院自然災害伝承碑データ)

大正12年(1923)9月1日の関東大震災は死者10万人、焼失家屋20万棟を超える大災害であった。周囲が焼け野原となった中、ここにあった鉄筋コンクリート4階建の学校が焼け残り、避難所等として大いに役に立ったことは天の助けだったとして、イチョウの木を植えて感謝の意を表した。 (国土地理院自然災害伝承碑データ gsi.go.jp/bousaichiri/denshouh... より)

東京都千代田区/関東大震災(1923年9月1日)/1924年建立(国土地理院自然災害伝承碑データ)

大正12年(1923)9月1日の関東大震災は死者10万人、焼失家屋20万棟を超える大災害であった。周囲が焼け野原となった中、ここにあった鉄筋コンクリート4階建の学校が焼け残り、避難所等として大いに役に立ったことは天の助けだったとして、イチョウの木を植えて感謝の意を表した。 (国土地理院自然災害伝承碑データ gsi.go.jp/bousaichiri/denshouh... より)

昭和天皇御野立所の碑 (関東大震災)

東京都千代田区/関東大震災(1923年9月1日)/建立年不明(国土地理院自然災害伝承碑データ)

大正12年(1923)9月1日の関東大震災は死者10万人を超える大災害で、遷都の噂が流れるほどであった。この地は昭和5年(1930)、復興祝賀式典の前々日に下町一帯の復興状況を視察された昭和天皇が最初に立ち寄った場所。当時はここから東京湾まで見通すことができた。風化により平成元年(1989)再建。 (国土地理院自然災害伝承碑データ gsi.go.jp/bousaichiri/denshouh... より)

東京都千代田区/関東大震災(1923年9月1日)/建立年不明(国土地理院自然災害伝承碑データ)

大正12年(1923)9月1日の関東大震災は死者10万人を超える大災害で、遷都の噂が流れるほどであった。この地は昭和5年(1930)、復興祝賀式典の前々日に下町一帯の復興状況を視察された昭和天皇が最初に立ち寄った場所。当時はここから東京湾まで見通すことができた。風化により平成元年(1989)再建。 (国土地理院自然災害伝承碑データ gsi.go.jp/bousaichiri/denshouh... より)

大震火災遭難者追悼碑 (関東大震災)

東京都中央区/関東大震災(1923年9月1日)/1924年建立(国土地理院自然災害伝承碑データ)

大正12年(1923)9月1日午前11時58分に発生した関東大震災では、昼食を準備していた家庭の竈(かまど)や七輪から火災が発生し、折からの強風によってたちまち延焼した。旧日本橋区全体の被害世帯数は、全壊家屋174、焼失家屋21,616、死者・行方不明者は1,189人に及んだ。犠牲者の9割近くが地震発生後の火災によるものであった。 (国土地理院自然災害伝承碑データ gsi.go.jp/bousaichiri/denshouh... より)

東京都中央区/関東大震災(1923年9月1日)/1924年建立(国土地理院自然災害伝承碑データ)

大正12年(1923)9月1日午前11時58分に発生した関東大震災では、昼食を準備していた家庭の竈(かまど)や七輪から火災が発生し、折からの強風によってたちまち延焼した。旧日本橋区全体の被害世帯数は、全壊家屋174、焼失家屋21,616、死者・行方不明者は1,189人に及んだ。犠牲者の9割近くが地震発生後の火災によるものであった。 (国土地理院自然災害伝承碑データ gsi.go.jp/bousaichiri/denshouh... より)

大震火災横死追悼之塔 (関東大震災)

東京都中央区/関東大震災(1923年9月1日)/建立年不明(国土地理院自然災害伝承碑データ)

大正12年(1923)9月1日午前11時58分に発生した関東大震災では、昼食を準備していた家庭の竈(かまど)や七輪から火災が発生し、折からの強風によってたちまち延焼した。旧京橋区全体の被害世帯数は、全壊家屋220、焼失家屋29,290、死者・行方不明者は919人に及んだ。犠牲者の9割近くが地震発生後の火災によるものであった。 (国土地理院自然災害伝承碑データ gsi.go.jp/bousaichiri/denshouh... より)

東京都中央区/関東大震災(1923年9月1日)/建立年不明(国土地理院自然災害伝承碑データ)

大正12年(1923)9月1日午前11時58分に発生した関東大震災では、昼食を準備していた家庭の竈(かまど)や七輪から火災が発生し、折からの強風によってたちまち延焼した。旧京橋区全体の被害世帯数は、全壊家屋220、焼失家屋29,290、死者・行方不明者は919人に及んだ。犠牲者の9割近くが地震発生後の火災によるものであった。 (国土地理院自然災害伝承碑データ gsi.go.jp/bousaichiri/denshouh... より)