みんなでつくる〜防災の原点!石碑マップ〜

全国の過去の災害を石碑が教えてくれます。

関連するめっけブック

関連するめっけブック

紹介スポット

- 1088件ステンレス製のモニュメントには地震計の記録データを模したグラフが描かれており、地震計が東西南北にどの位動いたかの軌跡を表示しています。それによると、最大で南東から北西にかけて最大80㌢ほど動いた様子が分かります。モニュメント横のステンレス板には復興に向けた誓いの言葉も添えられています。

ステンレス製のモニュメントには地震計の記録データを模したグラフが描かれており、地震計が東西南北にどの位動いたかの軌跡を表示しています。それによると、最大で南東から北西にかけて最大80㌢ほど動いた様子が分かります。モニュメント横のステンレス板には復興に向けた誓いの言葉も添えられています。

”春の海、ひねもすのたりのたりかな”の蕪村の句碑も残る須磨浦公園。その一角の石の地球儀は阪神地域の被害の様子とともに、「わたしたちはあの忌まわしい震災の日々の記憶を失ってしまわないために、この落下した地球儀をしっかりと見つめ直す必要があるのではないでしょうか」と伝えています。

”春の海、ひねもすのたりのたりかな”の蕪村の句碑も残る須磨浦公園。その一角の石の地球儀は阪神地域の被害の様子とともに、「わたしたちはあの忌まわしい震災の日々の記憶を失ってしまわないために、この落下した地球儀をしっかりと見つめ直す必要があるのではないでしょうか」と伝えています。

「記憶」と題されたその石碑には「まちの象徴であった長田神社馬場先鳥居は、狛犬、灯籠ともども平成7年1月17日午前5時46分兵庫県南部地震により倒壊した。地震を忘れず、震災を忘れず、復興まちづくりを進めようと祈念し、ここに倒壊した旧鳥居の一部を残置しまちの記憶とする」と刻まれています。

「記憶」と題されたその石碑には「まちの象徴であった長田神社馬場先鳥居は、狛犬、灯籠ともども平成7年1月17日午前5時46分兵庫県南部地震により倒壊した。地震を忘れず、震災を忘れず、復興まちづくりを進めようと祈念し、ここに倒壊した旧鳥居の一部を残置しまちの記憶とする」と刻まれています。

生田神社兵庫宮の鳥居をくぐったそばに「震災復興記念碑」と刻まれた日時計が設置されています。高さは約1㍍ほど。台座には金属製の盤が設置され、太陽の影を落として時を知らせてくれます。地震発生の時刻「1月17日5時46分」が朱色で波打つように記されています。

生田神社兵庫宮の鳥居をくぐったそばに「震災復興記念碑」と刻まれた日時計が設置されています。高さは約1㍍ほど。台座には金属製の盤が設置され、太陽の影を落として時を知らせてくれます。地震発生の時刻「1月17日5時46分」が朱色で波打つように記されています。

安政南海地震は1854年12月24日に発生した南海トラフを震源域とする巨大地震の一つ。碑は後世の人々を思い、大いなる地震の時には必ず津波が来ると心得て大松原の小高い場所に集まることなどを諭しています。

安政南海地震は1854年12月24日に発生した南海トラフを震源域とする巨大地震の一つ。碑は後世の人々を思い、大いなる地震の時には必ず津波が来ると心得て大松原の小高い場所に集まることなどを諭しています。

三陸ジオパークの一角を成し、巨岩怪石が林立するリアス式海岸で知られ、過去、多くの地震津波にさらされてきた唐桑半島。昭和三陸地震は1933年3月3日午前2時半ごろに発生。マグニチュードは8・1。碑文は「地震があったら津浪の用心」と刻まれ、被害状況などが刻まれています。また、東日本大震災では、唐桑半島を襲った津波は27㍍の高さまで達したといわれます。

三陸ジオパークの一角を成し、巨岩怪石が林立するリアス式海岸で知られ、過去、多くの地震津波にさらされてきた唐桑半島。昭和三陸地震は1933年3月3日午前2時半ごろに発生。マグニチュードは8・1。碑文は「地震があったら津浪の用心」と刻まれ、被害状況などが刻まれています。また、東日本大震災では、唐桑半島を襲った津波は27㍍の高さまで達したといわれます。

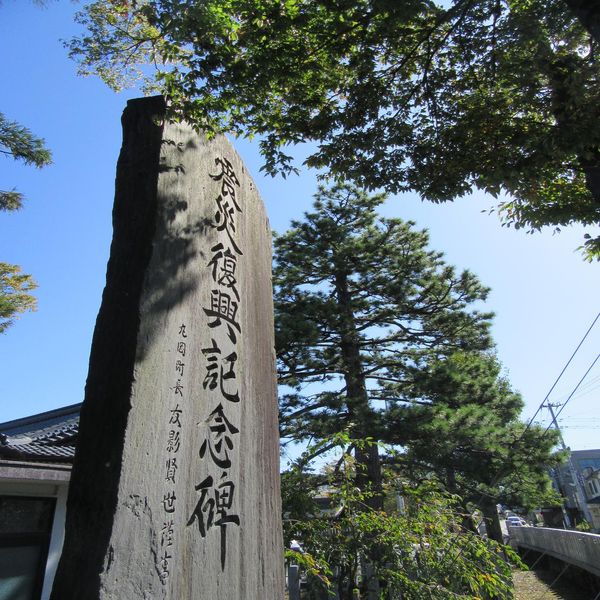

福井地震は1948年6月28日に発生。丸岡町の被害は甚大で、役場をはじめ、警察、学校、病院、銀行なども全壊・焼失。丸岡町の國神神社には、地域住民たちの努力で町が復興したことを記念して、境内に石碑が建てられました。

福井地震は1948年6月28日に発生。丸岡町の被害は甚大で、役場をはじめ、警察、学校、病院、銀行なども全壊・焼失。丸岡町の國神神社には、地域住民たちの努力で町が復興したことを記念して、境内に石碑が建てられました。

県道17号線と北陸自動車道が交わる一角に「震源地の碑」と記された1本の四角い石柱が建っています。表面には「福井大地震 震源地」と刻まれ、他の面には「震央 東経一三六度一六、二分 北緯三六度八、00分」、「発震時刻 昭和二十三年六月二十八日十六時十三分二十五秒 震度七激震 震源の深さ三三、0三㎞」など地震のことが記されています。

県道17号線と北陸自動車道が交わる一角に「震源地の碑」と記された1本の四角い石柱が建っています。表面には「福井大地震 震源地」と刻まれ、他の面には「震央 東経一三六度一六、二分 北緯三六度八、00分」、「発震時刻 昭和二十三年六月二十八日十六時十三分二十五秒 震度七激震 震源の深さ三三、0三㎞」など地震のことが記されています。

地震で一夜にして消えた幻の帰雲城。碑文は「十一月二十九日、東海・北陸・近畿に及ぶ広範の地域を襲った巨大地震によって帰雲山に大崩壊が起こり、帰雲城とその城下集落が一瞬にして埋没したと伝えられている。埋没前の帰雲城の位置は確認されていないが、地勢・堆積土砂等からしてこの周辺地域と推測される」とあります。

地震で一夜にして消えた幻の帰雲城。碑文は「十一月二十九日、東海・北陸・近畿に及ぶ広範の地域を襲った巨大地震によって帰雲山に大崩壊が起こり、帰雲城とその城下集落が一瞬にして埋没したと伝えられている。埋没前の帰雲城の位置は確認されていないが、地勢・堆積土砂等からしてこの周辺地域と推測される」とあります。