みんなでつくる〜防災の原点!石碑マップ〜

全国の過去の災害を石碑が教えてくれます。

関連するめっけブック

関連するめっけブック

紹介スポット

- 1088件50年ごとに1基ずつ新たな碑を建てて後世に悲惨な地震のことを伝え、再び悲惨な災害が繰り返すことのないようにと、1712年の石碑から2007年の石碑まで、7基が兄弟のように並んでいます。

50年ごとに1基ずつ新たな碑を建てて後世に悲惨な地震のことを伝え、再び悲惨な災害が繰り返すことのないようにと、1712年の石碑から2007年の石碑まで、7基が兄弟のように並んでいます。

慶応2年洪水痕跡 (慶応2年寅の大水)

徳島県徳島市/慶応2年寅の大水(1866年9月15日)/1995年建立(国土地理院自然災害伝承碑データ)

慶応2年(1866)7月末(旧暦)から降り続いた雨により、8月7日に大洪水となった。芝原と第十の堤防が全壊し、土地の高い所でも床上約60~90cm、低い所では天井に達するほどの浸水となった。この碑のある蔵珠院に洪水の痕跡が残っており、標柱はその水位を示している。同院の過去帳には阿波の国中で37020人が溺死したことなどが記録されている。 (国土地理院自然災害伝承碑データ gsi.go.jp/bousaichiri/denshouh... より)

徳島県徳島市/慶応2年寅の大水(1866年9月15日)/1995年建立(国土地理院自然災害伝承碑データ)

慶応2年(1866)7月末(旧暦)から降り続いた雨により、8月7日に大洪水となった。芝原と第十の堤防が全壊し、土地の高い所でも床上約60~90cm、低い所では天井に達するほどの浸水となった。この碑のある蔵珠院に洪水の痕跡が残っており、標柱はその水位を示している。同院の過去帳には阿波の国中で37020人が溺死したことなどが記録されている。 (国土地理院自然災害伝承碑データ gsi.go.jp/bousaichiri/denshouh... より)

赤石豊浦神社石碑 (安政南海地震)

徳島県小松島市/安政南海地震(1854年12月24日)/建立年不明(国土地理院自然災害伝承碑データ)

嘉永7年(1854)11月5日(旧暦)、安政南海地震による津波が襲い、数多くの死者が出た。しかし、小松島豊浦と近郊の村々の人々は小高い豊浦神社に走り集まって難を逃れた。 (国土地理院自然災害伝承碑データ gsi.go.jp/bousaichiri/denshouh... より)

徳島県小松島市/安政南海地震(1854年12月24日)/建立年不明(国土地理院自然災害伝承碑データ)

嘉永7年(1854)11月5日(旧暦)、安政南海地震による津波が襲い、数多くの死者が出た。しかし、小松島豊浦と近郊の村々の人々は小高い豊浦神社に走り集まって難を逃れた。 (国土地理院自然災害伝承碑データ gsi.go.jp/bousaichiri/denshouh... より)

金磯帽厳跡碑 (安政南海地震)

徳島県小松島市/安政南海地震(1854年12月24日)/1910年建立(国土地理院自然災害伝承碑データ)

嘉永7年11月5日(1854年12月24日)の安政南海地震により帽岩が破壊された。「阿波志」によると、烏帽子岩は金磯にあり、高さ約7.3mで頂部が烏帽子に似ていた。ここを史跡として後世の人々に伝える。 (国土地理院自然災害伝承碑データ gsi.go.jp/bousaichiri/denshouh... より)

徳島県小松島市/安政南海地震(1854年12月24日)/1910年建立(国土地理院自然災害伝承碑データ)

嘉永7年11月5日(1854年12月24日)の安政南海地震により帽岩が破壊された。「阿波志」によると、烏帽子岩は金磯にあり、高さ約7.3mで頂部が烏帽子に似ていた。ここを史跡として後世の人々に伝える。 (国土地理院自然災害伝承碑データ gsi.go.jp/bousaichiri/denshouh... より)

立江八幡神社農地災害復旧碑 (昭和南海地震)

徳島県小松島市/昭和南海地震(1946年12月21日)/1967年建立(国土地理院自然災害伝承碑データ)

昭和21年(1946)、昭和南海地震に起因する地盤沈下により、立江町松塚、新開、黒岩、赤石、小田浦、炭屋、高田、松本、坂野町赤石、大林の水田約40万平方メートルは悪水が滞留して不毛の地と化した。 (国土地理院自然災害伝承碑データ gsi.go.jp/bousaichiri/denshouh... より)

徳島県小松島市/昭和南海地震(1946年12月21日)/1967年建立(国土地理院自然災害伝承碑データ)

昭和21年(1946)、昭和南海地震に起因する地盤沈下により、立江町松塚、新開、黒岩、赤石、小田浦、炭屋、高田、松本、坂野町赤石、大林の水田約40万平方メートルは悪水が滞留して不毛の地と化した。 (国土地理院自然災害伝承碑データ gsi.go.jp/bousaichiri/denshouh... より)

鵠和光神社石碑 (昭和南海地震)

徳島県阿南市/昭和南海地震(1946年12月21日)ほか/1992年建立(国土地理院自然災害伝承碑データ)

鵠(くぐい)地区では、およそ100年ごとに大津波に襲われている。碑には1361年から1960年まで7回の大地震の記録が記され、平時の戒めとするよう説いている。また、1946年昭和南海地震と1960年チリ地震による津波の潮位も刻まれている。 (国土地理院自然災害伝承碑データ gsi.go.jp/bousaichiri/denshouh... より)

徳島県阿南市/昭和南海地震(1946年12月21日)ほか/1992年建立(国土地理院自然災害伝承碑データ)

鵠(くぐい)地区では、およそ100年ごとに大津波に襲われている。碑には1361年から1960年まで7回の大地震の記録が記され、平時の戒めとするよう説いている。また、1946年昭和南海地震と1960年チリ地震による津波の潮位も刻まれている。 (国土地理院自然災害伝承碑データ gsi.go.jp/bousaichiri/denshouh... より)

大原地神上棟式記念碑 (昭和南海地震)

徳島県阿南市/昭和南海地震(1946年12月21日)/1948年建立(国土地理院自然災害伝承碑データ)

昭和21年(1946)12月21日の明け方、昭和南海地震による大津波が福井村を襲い、海岸地一帯は泥海となり、大原平野の田畑も荒れてしまった。 (国土地理院自然災害伝承碑データ gsi.go.jp/bousaichiri/denshouh... より)

徳島県阿南市/昭和南海地震(1946年12月21日)/1948年建立(国土地理院自然災害伝承碑データ)

昭和21年(1946)12月21日の明け方、昭和南海地震による大津波が福井村を襲い、海岸地一帯は泥海となり、大原平野の田畑も荒れてしまった。 (国土地理院自然災害伝承碑データ gsi.go.jp/bousaichiri/denshouh... より)

福井住吉神社海嘯潮痕標石 (昭和南海地震)

徳島県阿南市/昭和南海地震(1946年12月21日)/1948年建立(国土地理院自然災害伝承碑データ)

昭和南海地震(1946)による最初の津波は住吉神社の石段6段目まで、2回目の津波は石段10段目まで達した。この津波で、負傷5名、家屋12棟、船10艘、床上浸水127戸等の被害が出た。衣食もほとんど流失した。 (国土地理院自然災害伝承碑データ gsi.go.jp/bousaichiri/denshouh... より)

徳島県阿南市/昭和南海地震(1946年12月21日)/1948年建立(国土地理院自然災害伝承碑データ)

昭和南海地震(1946)による最初の津波は住吉神社の石段6段目まで、2回目の津波は石段10段目まで達した。この津波で、負傷5名、家屋12棟、船10艘、床上浸水127戸等の被害が出た。衣食もほとんど流失した。 (国土地理院自然災害伝承碑データ gsi.go.jp/bousaichiri/denshouh... より)

椿八幡神社常夜燈 (安政南海地震)

徳島県阿南市/安政南海地震(1854年12月24日)/1856年建立(国土地理院自然災害伝承碑データ)

嘉永7年11月4日(1854年12月23日)、安政東海地震の津波が土堤を越え、川筋の奥手まで上がったので、人々は津波の再来を恐れた。翌5日(24日)午後6時ごろ、安政南海地震による津波が来たので山の上に逃げ夜を明かした。家屋や田の被害は生じたが、犠牲者は出なかった。 (国土地理院自然災害伝承碑データ gsi.go.jp/bousaichiri/denshouh... より)

徳島県阿南市/安政南海地震(1854年12月24日)/1856年建立(国土地理院自然災害伝承碑データ)

嘉永7年11月4日(1854年12月23日)、安政東海地震の津波が土堤を越え、川筋の奥手まで上がったので、人々は津波の再来を恐れた。翌5日(24日)午後6時ごろ、安政南海地震による津波が来たので山の上に逃げ夜を明かした。家屋や田の被害は生じたが、犠牲者は出なかった。 (国土地理院自然災害伝承碑データ gsi.go.jp/bousaichiri/denshouh... より)

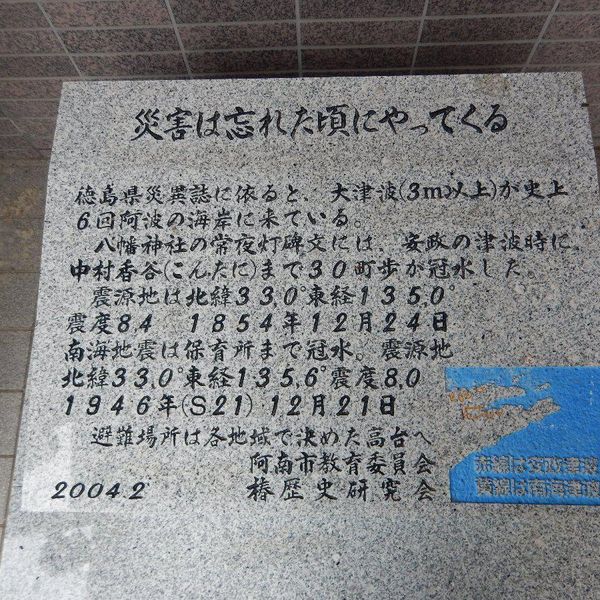

椿公民館石碑 (安政南海地震)

徳島県阿南市/安政南海地震(1854年12月24日) 昭和南海地震(1946年12月21日)/2004年建立(国土地理院自然災害伝承碑データ)

徳島県災異誌によると、3m以上の大津波が史上6回阿波の海岸に来ている。安政南海地震(1854)では約30haが冠水、昭和南海地震(1946)では保育所まで冠水した。災害は忘れた頃にやってくる、各地域で決めた高台へ避難することを説いている。 (国土地理院自然災害伝承碑データ gsi.go.jp/bousaichiri/denshouh... より)

徳島県阿南市/安政南海地震(1854年12月24日) 昭和南海地震(1946年12月21日)/2004年建立(国土地理院自然災害伝承碑データ)

徳島県災異誌によると、3m以上の大津波が史上6回阿波の海岸に来ている。安政南海地震(1854)では約30haが冠水、昭和南海地震(1946)では保育所まで冠水した。災害は忘れた頃にやってくる、各地域で決めた高台へ避難することを説いている。 (国土地理院自然災害伝承碑データ gsi.go.jp/bousaichiri/denshouh... より)