ゼロからはじめる愛知・戦国史跡巡り講座

歴史初心者向けに作った愛知の戦国史跡と城跡そして御朱印巡りのサイト『ゼロからはじめる愛知の城跡と御朱印、戦国史跡巡り講座』に掲載されているスポットをMEQQE化しました。ウォーキングや歴史巡り・城巡り、観光にぜひご活用ください。 MEQQE内の情報は、ブログ『ゼロからはじめる愛知の城跡と御朱印、戦国史跡巡り講座』投稿時の情報です。 営業状況が変更されている可能性もありますので、お出かけの際は事前にご確認いただきますようお願いいたします。

関連するめっけブック

関連するめっけブック

紹介スポット

- 451件丸根砦は鷲津砦と同じく、桶狭間合戦時に今川方だった大高城を包囲していた織田方の砦のひとつです。守将は佐久間盛重でしたが、松平元康により攻め落とされました。供養碑が頂上にあり、丸根砦の石碑は少し下った場所にあるために見落としがちですが、この石碑もシッカリとチェックしましょう。 丸根砦にはこれといって遺構らしきものが残っておらず、本丸のちょっとした高低差くらいが当時を偲ぶ事ができるくらいです。 【詳しい説明はこちら】 sengokushiseki.com/?p=1044

丸根砦は鷲津砦と同じく、桶狭間合戦時に今川方だった大高城を包囲していた織田方の砦のひとつです。守将は佐久間盛重でしたが、松平元康により攻め落とされました。供養碑が頂上にあり、丸根砦の石碑は少し下った場所にあるために見落としがちですが、この石碑もシッカリとチェックしましょう。 丸根砦にはこれといって遺構らしきものが残っておらず、本丸のちょっとした高低差くらいが当時を偲ぶ事ができるくらいです。 【詳しい説明はこちら】 sengokushiseki.com/?p=1044

丸根城は近くに松平発祥の地である松平郷があり、縄張りの特徴から松平氏の城のひとつではといわれています。 城内には見応えがある遺構が残っています。 主郭(本丸)を中心に東北側に北曲輪、そして北側に空堀を巡らせています。西~南側は矢作川が天然の堀として機能しており、川幅も広いです。あと気になるのが主郭(本丸)の南側にある柵平地。(主郭と道がVの字になっている部分の間にある空白地)ここは現在、人工的な削平地で空き地みたいになっていますが、矢作川目前の場所なので、何かの曲輪があったのかもしれません。 【詳しい説明はこちら】 sengokushiseki.com/?p=2326

丸根城は近くに松平発祥の地である松平郷があり、縄張りの特徴から松平氏の城のひとつではといわれています。 城内には見応えがある遺構が残っています。 主郭(本丸)を中心に東北側に北曲輪、そして北側に空堀を巡らせています。西~南側は矢作川が天然の堀として機能しており、川幅も広いです。あと気になるのが主郭(本丸)の南側にある柵平地。(主郭と道がVの字になっている部分の間にある空白地)ここは現在、人工的な削平地で空き地みたいになっていますが、矢作川目前の場所なので、何かの曲輪があったのかもしれません。 【詳しい説明はこちら】 sengokushiseki.com/?p=2326

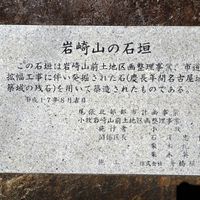

小牧市の岩崎山は小牧山城や名古屋城の石垣の石を切り出した採石場です。また天正十二年(1584)の小牧・長久手の戦いで羽柴軍の砦にもなりました。 戦国時代にいろんな出来事があった岩崎山は現在熊野神社として整備されています。岩崎山を訪れたら熊野神社だけではなく、隣りにある小牧市岩崎児童遊園もチェックしておきましょう。その理由はここにも慶長年間の名古屋城の石垣の残石を見ることができるからです。場所は美鳥幼稚園の向かい側です。 【詳しい説明はこちら】 sengokushiseki.com/?p=4389

小牧市の岩崎山は小牧山城や名古屋城の石垣の石を切り出した採石場です。また天正十二年(1584)の小牧・長久手の戦いで羽柴軍の砦にもなりました。 戦国時代にいろんな出来事があった岩崎山は現在熊野神社として整備されています。岩崎山を訪れたら熊野神社だけではなく、隣りにある小牧市岩崎児童遊園もチェックしておきましょう。その理由はここにも慶長年間の名古屋城の石垣の残石を見ることができるからです。場所は美鳥幼稚園の向かい側です。 【詳しい説明はこちら】 sengokushiseki.com/?p=4389

苅安賀城は近江小谷城の浅井氏の支流といわれる浅井新八郎高政の築城で、高政・長時二代の居城。高政は岩倉織田氏の家老・山内盛豊の従弟で、永禄二年(1559)の岩倉城落城時、盛豊の息子・一豊が縁を頼り、苅安賀城へ落ち延びています。現状は苅安賀自動車学校で城の遺構は残っていませんが、愛知県の苅安賀城址の石碑が建っています。 【詳しい説明はこちら】 sengokushiseki.com/?p=20055

苅安賀城は近江小谷城の浅井氏の支流といわれる浅井新八郎高政の築城で、高政・長時二代の居城。高政は岩倉織田氏の家老・山内盛豊の従弟で、永禄二年(1559)の岩倉城落城時、盛豊の息子・一豊が縁を頼り、苅安賀城へ落ち延びています。現状は苅安賀自動車学校で城の遺構は残っていませんが、愛知県の苅安賀城址の石碑が建っています。 【詳しい説明はこちら】 sengokushiseki.com/?p=20055

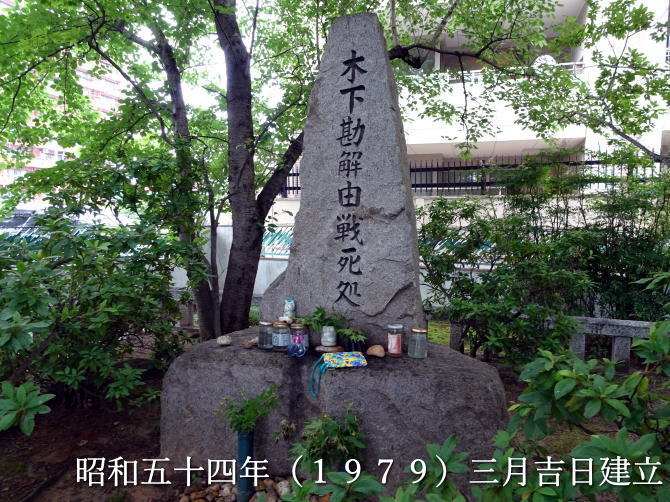

長久手市にある勘解由(かげゆ)塚は、天正十二年(1584)の小牧長久手合戦で、三好(羽柴)秀次を守った木下利匡,祐久兄弟が討死したといわれる場所です。2005年の愛・地球博前後から、長久手市は急速な開発が進み、かつては静かだった勘解由塚周辺にもマンションが立ち並んでいます。 【詳しい説明はこちら】 sengokushiseki.com/?p=2465

長久手市にある勘解由(かげゆ)塚は、天正十二年(1584)の小牧長久手合戦で、三好(羽柴)秀次を守った木下利匡,祐久兄弟が討死したといわれる場所です。2005年の愛・地球博前後から、長久手市は急速な開発が進み、かつては静かだった勘解由塚周辺にもマンションが立ち並んでいます。 【詳しい説明はこちら】 sengokushiseki.com/?p=2465

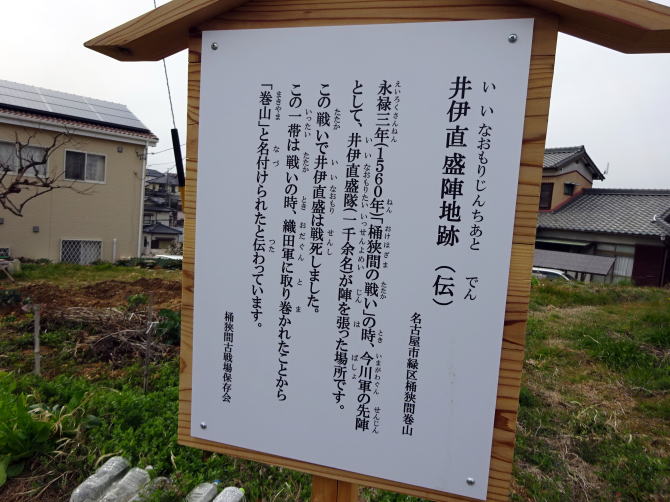

井伊直虎の父である井伊直盛(なおもり)は、永禄三年(1560)の桶狭間合戦に出陣し、討死したといわれています。 この時、井伊直盛が陣を置いたといわれる場所は、名古屋市緑区桶狭間の巻山(まきやま)という場所と伝わります。現在、名古屋市立桶狭間小学校が建つ場所が、井伊直盛の陣があった巻山といわれています。現在は陣跡の遺構はありませんが、桶狭間古戦場保存会による案内看板が建つほか、高台にあり、東南側から長福寺方面がよく見えます。 【詳しい説明はこちら】 sengokushiseki.com/?p=386

井伊直虎の父・井伊直盛は、永禄三年の桶狭間合戦に出陣し、討死したといわれています。この時直盛が陣を置いたといわれる場所は、名古屋市緑区桶狭間の巻山と伝わります

井伊直虎の父である井伊直盛(なおもり)は、永禄三年(1560)の桶狭間合戦に出陣し、討死したといわれています。 この時、井伊直盛が陣を置いたといわれる場所は、名古屋市緑区桶狭間の巻山(まきやま)という場所と伝わります。現在、名古屋市立桶狭間小学校が建つ場所が、井伊直盛の陣があった巻山といわれています。現在は陣跡の遺構はありませんが、桶狭間古戦場保存会による案内看板が建つほか、高台にあり、東南側から長福寺方面がよく見えます。 【詳しい説明はこちら】 sengokushiseki.com/?p=386

刈谷城の二の丸があった場所は、現在刈谷城址の石碑がある場所です。よく見ると刈谷城二の丸跡の石碑も建っています。 【詳しい説明はこちら】 sengokushiseki.com/?p=1112

刈谷城の二の丸があった場所は、現在刈谷城址の石碑がある場所です。よく見ると刈谷城二の丸跡の石碑も建っています。 【詳しい説明はこちら】 sengokushiseki.com/?p=1112

東海道から刈谷城に向かう街道がありました。それが刈谷道です。当時はこの道をまっすぐ進むと、刈谷城に行けました。現在では県道になっており、かつての街道も住宅地になっていて刈谷城に行くまでには建物にぶつかりますが、信号名の【刈谷道】が、かつての街道を偲ばせています。 【詳しい説明はこちら】 sengokushiseki.com/?p=1251

東海道から刈谷城に向かう街道がありました。それが刈谷道です。当時はこの道をまっすぐ進むと、刈谷城に行けました。現在では県道になっており、かつての街道も住宅地になっていて刈谷城に行くまでには建物にぶつかりますが、信号名の【刈谷道】が、かつての街道を偲ばせています。 【詳しい説明はこちら】 sengokushiseki.com/?p=1251

刈谷市東陽町3丁目にある刈谷道広場は、江戸時代の東海道と刈谷城を結んだ旧街道・刈谷道(かりやみち)をそれなりにわかりやすく説明した公園です。 【詳しい説明はこちら】 sengokushiseki.com/?p=3547

刈谷市東陽町3丁目にある刈谷道広場は、江戸時代の東海道と刈谷城を結んだ旧街道・刈谷道(かりやみち)をそれなりにわかりやすく説明した公園です。 【詳しい説明はこちら】 sengokushiseki.com/?p=3547

愛知県犬山市の尾張楽田城跡は、永正年間(1504~21)に当時の尾張守護代・織田久長が築城したと伝わる城で、小牧長久手合戦では羽柴秀吉が本陣を置いた城です。楽田城の裏門があった場所を示す石碑が、字裏之門に建っています。ここの石碑は電柱の側にあって分かりにくいです。裏門というので、搦手口(からめてぐち)があった場所なのでしょう。ここは民間の駐車場の片隅に有るので非常にわかりにくいのですが、電柱のふもとにあるので注意深く探すと発見することができます。 【詳しい説明はこちら】 sengokushiseki.com/?p=2383

愛知県犬山市の尾張楽田城跡は、永正年間(1504~21)に当時の尾張守護代・織田久長が築城したと伝わる城で、小牧長久手合戦では羽柴秀吉が本陣を置いた城です。

愛知県犬山市の尾張楽田城跡は、永正年間(1504~21)に当時の尾張守護代・織田久長が築城したと伝わる城で、小牧長久手合戦では羽柴秀吉が本陣を置いた城です。楽田城の裏門があった場所を示す石碑が、字裏之門に建っています。ここの石碑は電柱の側にあって分かりにくいです。裏門というので、搦手口(からめてぐち)があった場所なのでしょう。ここは民間の駐車場の片隅に有るので非常にわかりにくいのですが、電柱のふもとにあるので注意深く探すと発見することができます。 【詳しい説明はこちら】 sengokushiseki.com/?p=2383